CONTENTS

「Q6 e-tron quattro advanced」の価格は800万円台から

アウディの新しいEV(電気自動車)「Q6 e-tron quattro advanced」に一般道と自動車専用道で試乗しました。

モーターをリアに一つだけ搭載した「Q6 e-tron」(税込価格839万円)、前後に一つずつ計二つの「Q6 e-tron quattro」(同998万円)、高性能版の「SQ6 e-tron quattro」(同1320万円)の3モデルが用意されています。

Q6 e-tronは、新たにグループ内で開発された「PPE」(プレミアムプラットフォームエレクトリック)というEV用プラットフォームを採用。

それによって得られるのは、30%のエネルギー消費削減、33%の出力向上、よりコンパクトな設計と軽量化などによる走行性能の大幅な向上です。

運転席に座ってみると、先代からインテリアが大きく改められていることがわかります。メーターとセンターディスプレイが一体化され、湾曲した大きなパネルが見やすい。

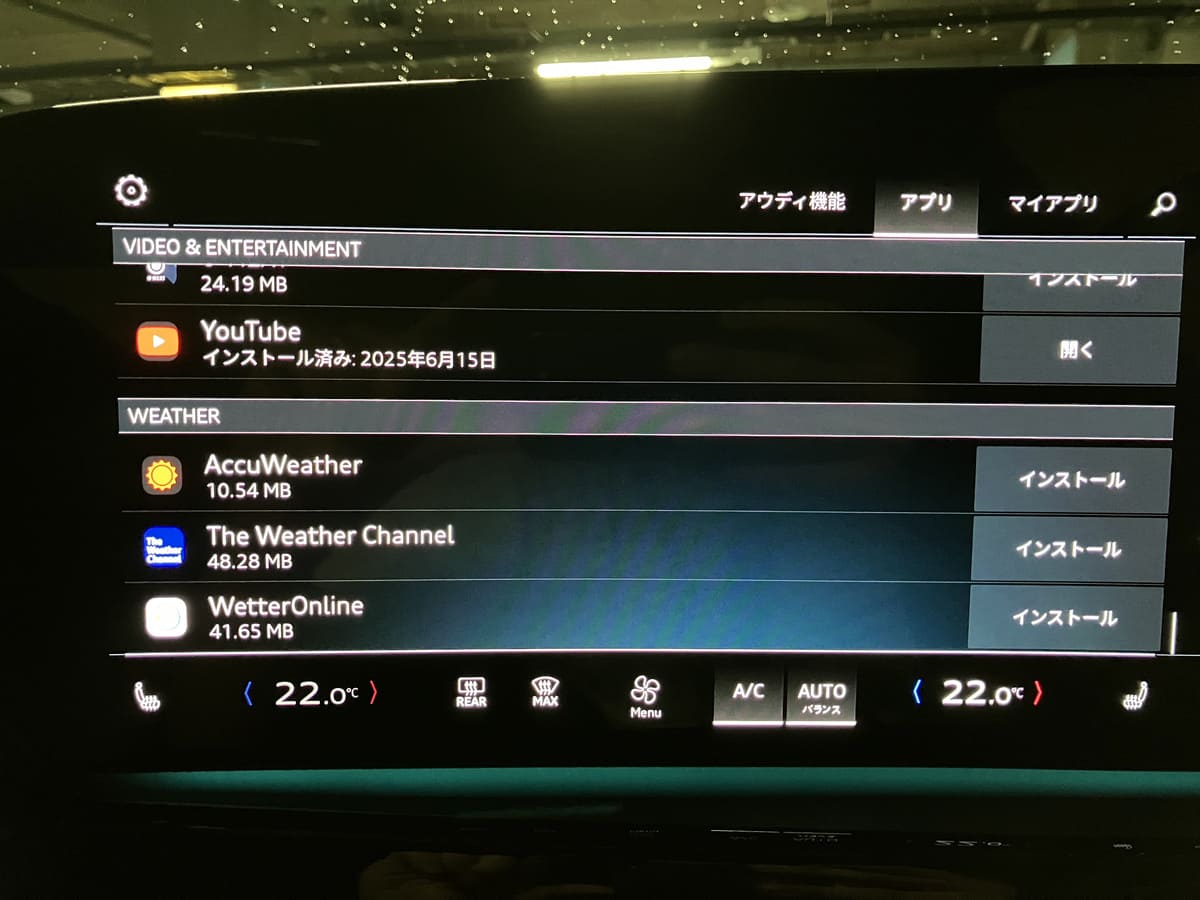

助手席の前には、助手席用の独立したディスプレイが設けられています。ここには、各種のアプリを表示して助手席の乗員が操作することができます。(上の写真のように、Pに入れて停車していれば、運転席からもYouTubeを見ることはできます)。

ワンペダルドライブを試してみた

走り始めると、静かな上に滑らかで力強い加速に納得させられます。EVならではの長所なので、そろそろ自分の感覚が慣れても良いのではと思いますが、EVに乗るたびにいつも新鮮な驚きを感じてしまうことには変わりありません。

新型Q6 e-tronの走行面で新たに追加された機能のうち、すぐに試してみたのが「ワンペダルドライブ」です。減速時の回生を最も強く設定し、アクセルペダルのオン/オフだけで停止まで行うことができます。フットブレーキを踏まなくても済むので、加減速を繰り返す街中での運転の際にはとても便利な機能です。

タッチパネルの中の設定を変更して「B」を選べばワンペダルドライブに変更されます。他には「Dゼロ」と「D1」と「D2」と3段階の回生の強弱を選べます。

「Dゼロ」はコースティング状態といって、抵抗となるものを持たずに進むので距離は長くなります。しかし、エネルギーは回生されません。ハンドル裏のパドルを使って「D1」や「D2」を選ぶと、回生量が増えていきます。

クルーズコントロール連動で回生ブレーキを自動調節する機能がイイ!

さらにQ6 e-tronのブレーキが使いやすいのは、以前は確か「アダプティブ」と呼ばれていた回生のオートモードが「自動回生」と呼び直されて健在なことです。

自動回生モードは、ACC用のカメラを用いて前車との車間距離の増減と緩急に合わせて回生の効かせ具合をクルマに任せられる安全で便利な機能です。前車が急減速したり、前車との間に他のクルマが急に割り込んできたりした時に回生を強めてブレーキを効かせるのです。人間が慌てて行う作業を、見逃したり遅れたりすることなく、確実におこなってくれる優れた機能です。働きぶりも優れていました。

Q6 e-tronとプラットフォームを共用しているポルシェのEV「マカン」の「マカン4」には、なぜかこの自動回生が装備されておらず、回生もONとOFFの2通りしか設定されていませんでした。

Q6 e-tronの他の新規軸としては、新しい「FSD」ダンパーの採用が挙げられます。乗り心地を向上させながら、高速域などでの安定性を高めようとするものです。その狙いとするところは感知できましたが、効能を明確に働かせられるのは長距離走行やハイペースでの連続走行となるでしょう。

気になったのが、タイヤノイズが目立って聞こえてくる点です。風切り音は巧みに遮断しているのですが、ゴーッというタイヤが路面と擦れ合う音は車内に入ってきてしまっていたのが残念でした。

それを除けば、Q6 e-tronは最新の高級EVとして魅力的な存在に仕上がっています。

助手席のディスプレイで同乗者が自由にアプリを楽しめる

そして、Q6 e-tronにはクルマとドライバーの関係性を刷新する新機能も装備しているのです。それは、助手席の大きなモニター画面のことで、「MMIパッセンジャーディスプレイ」と呼ばれるオプション装備です。他の5つのオプションと「テクノロジーパッケージプロ」(45万円)として組み合わせられています。

助手席前にも大きなモニター画面が設けられ、さまざまなアプリを働かせることができるのです。

ひとつ例を挙げると、YouTubeで動画を再生できます。それだけなら、もう珍しくはありません。他のクルマでも、停車してセレクターを“P”に入れておけば、動画が再生されます。雪の新潟で乗ったボルボEX30の記事で報告した通りです。

しかし、Q6 e-tronでは“D”ポジションに入れて走り出しても動画が再生され続けるのです。ただし、助手席や後席からしか見えません。

どういうことかと運転席に座り代えて見てみても、モニター画面は真っ黒にしか見えないのです。モニター画面のパネルが特殊なもので、角度によって見えなくなるように造られています。

脇見、よそ見ができないよう、安全のために運転中のドライバーからは見えないようになっています。でも、音声は聞こえます。この点も、これまでのクルマとは違っています。YouTube動画の中には音声だけで楽しめるものも少なくないので、カーオーディオで音楽を楽しむように、音声だけを聴きながら運転することができます。

金子浩久の結論:助手席の側から移動時間の価値を一変させた革命的EV

Q6 e-tronをはじめとして、最新のクルマにはSIMカードを持ち、SpotifyやAmazon Musicのような音楽やポッドキャストアプリ、ブルームバーグやZDFのようなニュースアプリ、さらにはオンラインミーティングのためのZOOMまでアプリを備えているものが少なくありません。

YouTubeだけでなく、さまざまなアプリを車内で使えば、移動時間を有効に活用することができます。もちろん、現実的には車内に持ち込んだPCやタブレット端末などを使っている人もたくさんいます。

しかし、自動車の側からも移動時間の充実を図ろうとしている一例として「MMIパッセンジャーディスプレイ」を挙げられないでしょうか?

今まで、クルマの価値は「走る、曲がる、止まる」などの走行性能の高低で決まっていました。走行性能が高ければ、その分だけ移動時間を短縮できるから、自分の時間を増やせるからです。最近の言葉で言う“タイパ”を良くするために高級車、高性能車の存在価値がありました。

なぜならば、今までは運転中には運転しかすることができなかったからです。しかし、動画を見て、リモートミーティングができて、メッセージも音声でやり取りできるようになった今、急いで走る必要はどこにあるのでしょうか?

アウディが「MMIパッセンジャーディスプレイ」を開発し、他メーカーも同じような機能を積極的に組み込み始めている意味は決して小さくありません。自動車の価値をどこに置くのかに関わっているからです。