東京都にある低山

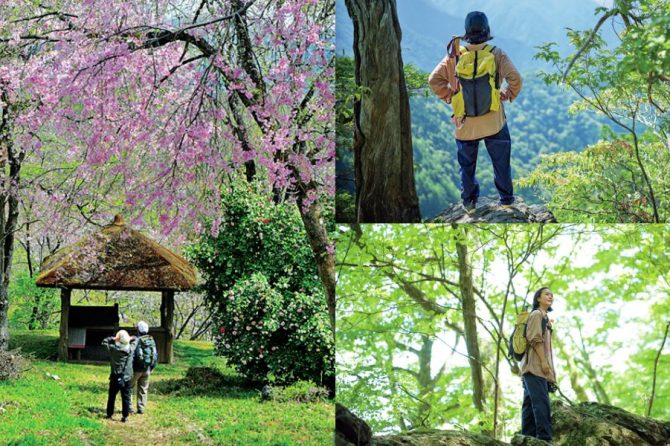

ここではライターの蜂巣稔さん、プロハイカーの斉藤正史さん、アウトドアエディター・ライターの中山夏美さんがおすすめする低山を実際に登った際のレポートと共にご紹介する。

東京都

【599m】高尾山/八王子市

東京の新宿から電車で約1時間。高尾山(たかおさん)は初心者にもベテランにも大人気の山だ。

しかし、大人気であるがゆえに、週末の高尾山には人が溢れる。自然の中に癒しを求めたいと思っても、人がたくさんではリラックスしきれない。

そこで、平日の早朝に登ってみたらどうだろうと考え、お正月明けの平日に高尾山へ出かけてみた。

人が少なく静かな高尾山を楽しみたい人にはおすすめの、冬の早朝の高尾山についてレポートする。

高尾山に行く方法

「高尾山に登るなんて、もう何年振りだろう」

そう思いながら、日の出前に都内の自宅を出発した。家を出た時はまだまだ冷え込んでおり、気温は5度C。

今回は、新宿駅から京王線で高尾山口駅まで行った。筆者が乗車したのは、6時43分発の京王八王子行きの特急だ。

途中の北野駅で高尾山口駅行きの各駅停車に乗り換え、7時39分には終点の高尾山口駅には到着した。

新宿駅から電車で高尾山に向かう場合、京王線とJR中央線を利用する2つの方法がある。

京王線の高尾山口駅行き特急だと乗り換え無しで約54分。JR中央線の場合は高尾駅まで行き、京王線に乗り換えて次の駅の高尾山口駅に行く。この場合の所要時間は、約51分だ。

いずれの方法でも、新宿駅から1時間程度で行けてしまうので、高尾山は非常にアプローチしやすい場所にあると言えるだろう。

高尾山口駅前にいた警視庁の山岳救助隊の警察官に、冬の高尾山の様子について伺った。

「日陰の道は凍結しているところもあるので、気をつけてください」とのことだ。冬に高尾山に訪れる際は、覚えておくと良いだろう。

始発のケーブルカーは朝8時発

今回は全行程を歩かず、途中までケーブルカーを利用した。

ケーブルカーの清滝駅は、京王線の高尾山口駅から徒歩約5分ほど。舗装された道を歩いていく。

ケーブルカーは、午前8時が始発である。平日の早朝ということもあり、まだガラガラだった。これが週末の土日だと混雑して並ぶほどになる。6分ほど乗車すると、ケーブルカーの高尾山駅に到着する。

朝の時間に高尾山にいる非日常感

普段であれば、仕事へ向かう時間だ。そのような時間に高尾山にいることで、非日常感がいっぱいになった。

早朝の空気は澄んで、静かで清々しかった。登山に向かう人は数人で、ほとんど人がいない。

聞こえるのは小鳥のさえずり。キツツキが樹木に穴を開けるドラミングの音も聞こえる。

ケーブルカーの高尾山駅を降りてから歩いてすぐの展望台からは、遠くの都心まで見渡すことができる。

初心者におすすめなのは1号路

高尾山の頂上までは、初心者からベテランまで楽しめるいくつかのルートがある。

今回、筆者は初心者でもラクラク楽しめる1号路で頂上に向かった。1号路を登るとケーブルカーの高尾山駅から、頂上まで約40分だ。

1号路では途中、薬王院で開運をお願いしながら頂上を目指すことができる。薬王院は、真言宗智山派の関東三大本山のひとつで、由緒ある寺院。天平16年(西暦744年)に開山したと言われており、すでに1200年以上の歴史がある寺院だ。

1号路は全面舗装されているルートなので、歩行に困ることはない。途中、少しきついなと思うのは薬王院の階段くらいだろうか。筆者が訪れた際は、朝も早かったのでお参りする人もごくわずか。境内も静かだった。

薬王院を抜けると、約20分で頂上に到着した。小学生の遠足では苦しい思いで登った記憶がある方も多いと思うが、なんなく頂上に到着した。

頂上到着は8時56分。普段であればこれから仕事を始めようと思っている時間である。

富士山を大きく望める頂上

晴れていると、頂上からは富士山を綺麗に眺めることができる。冠雪した富士山の光景は、イチオシの風景だ。

しばらく美しい富士山を楽しんだ後、9時13分に下山を開始した。ケーブルカーの高尾山駅を目指す。

10時発のケーブルカーに乗車し、高尾山の麓には10時6分には到着。これから登山をする人たちとすれ違う。多くの人はこれから登るのだな、と思いながら京王線の高尾山口駅に向かった。

なお、高尾山口の駅前には「京王高尾山温泉 極楽湯」という日帰り温泉もある。

営業時間は午前8時から22時30分なので、早朝登山の後でも楽しめる。

平日早朝の高尾山は最高の朝活!

平日の早朝に登ってみて感じたことは、何よりも朝の空気が清々しく気持ちが良いこと。週末の土日と比べ登山者が少ないため、静かに高尾山の自然を楽しめる最高の朝活になった。

また、午前中に下山できるので、お昼前後には都心に戻ることができる。午後からは、全く別の活動をできるかもしれない。

清々しく静かな平日早朝の高尾山は、おすすめだ。

▼参考記事

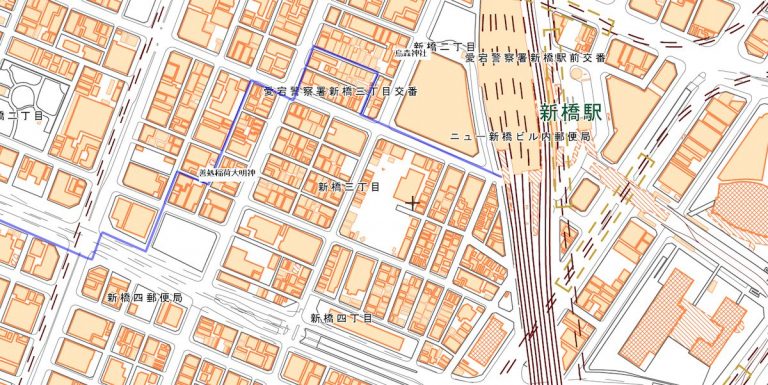

【25.7m】愛宕山/港区

東京23区内、特に山手線の内側はビル街や飲食店街、住宅街ばかり。そう思っている人が多いかもしれない。だが、目を凝らせば東京都心にも「山」はある。そんな東京の山の世界を、日本で唯一のプロハイカーである斉藤正史さんが案内する。

「東京ハイキング」のススメ

渋谷、代官山、青山…東京の地名には「山」や「谷」が付いているものがたくさんある。今では全く面影を感じないが 、かつて渋谷は「谷」だったとテレビで見かけたことがあった。では、代官山や青山には「山」があるのだろうか。

調べてみると、東京は23区内にも、山手線の内側にも「山」はあるようだ。数カ月に1度、地元の山形から東京に来る機会があり、仕事の打ち合わせなどの前後に「ちょっと歩いてみようか」と始めたのが、「東京ハイキング」だ。

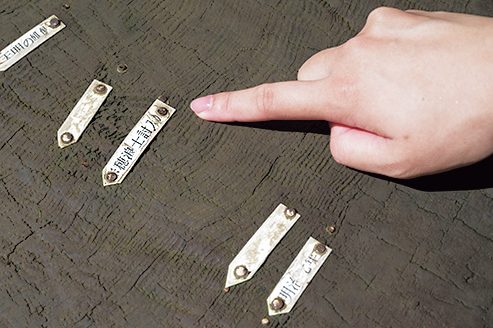

山頂に三角点が設置されていたりと、いかにもな「山」もあるが、それだけではない。周辺の地名に「山」や「岳」が付いている、どことなく山っぽい雰囲気を感じるなど、独断と偏見で「山」と認定することもある。客観的には「山」と見なされないケースもあるかもしれない。何より都会の山は標高もそれほどではないし、ただ登るだけなら数分で済んでしまう。

だが、駅を登山口に見立て、山麓の街を渉猟し、歴史を踏まえ、山頂までのルートをじっくりたどっていくと、得もいわれぬ楽しさが感じられる。そこで、個人的にオススメのTOKYO山行ルートを紹介する。さて、東京23区内には何座の山があるだろうか。

まずは、絶対に山なんかありそうもない、東京の中でも中心部の港区から登ることにした。それは「愛宕山」。低山好きにはおなじみの「山」である。自然の山として、山手線内で最高峰の山で標高25.7m。

どのルートで登るか、地図を見ながらイメージを膨らませた。愛宕山への「最寄り登山口」は、日比谷線神谷駅か、日比谷線虎ノ門ヒルズ駅だ。だが、今回チョイスしたのはJR新橋駅・烏森登山口。地図を見て面白そうなルートだったことと、登る前の仕事のアポイントがJR品川駅だったことが理由である。

さっそく、JR新橋駅烏森口登山口をスタート。さすが新橋、ビジネスパーソンをはじめ多くの人々でごったがえしている。まずは、烏森口を出てまっすぐ道なりに進む。

山頂に至る5ルート

最初の信号を渡ると、すぐ右手に鳥居が見えてきた。烏森神社である。本来なら最短ルートを進むであきところを、東京ハイキングでは面白そうなものを優先して歩く。鳥居をくぐり神社へ向かう参道へ。着物姿の女性の後姿の看板が印象的なコーヒーショップ「烏森珈琲」がある。のぞいてみると、店内もオシャレだ。驚くべきは、夜になると「烏森百薬」という居酒屋に変わるようで、後で調べると居酒屋の評判も良さそうだ。

個人的に気になったのはその向かいにある焼き鳥屋の「ほさか」だった(吉田類氏の「酒場放浪記」にも登場したお店のようだ)。それにしても、さすが新橋らしい素敵な参道である。烏森神社は、必勝祈願の成就、商売繁盛、家内安全、技芸上達と、芸能の神と崇められている天鈿女命を お祀りしている数少ない神社の一つだそうだ。しっかりと手を合わせてから、神社を後にしてディープなお店の並ぶ方向に進む。

通りに出て、あらためて愛宕山を目指す。 床屋さんの看板を目印に左に曲がると、細い路地になる。まっすぐ進むと右手に「居酒屋コン」が見え、そのまま右に曲がると小さなスペースにひっそりとたたずむ「善処稲荷大明神」があった。いかにも都会の神社だなと思いつつ、 軽く手を合わせてさらに先に進む。

通りに出ると、虎ノ門ヒルズまで真っすぐ歩いていく。虎ノ門ヒルズの隣のビルを左に曲がると、そのまま真っすぐ進んでいく。3分ほど歩くと右手に「愛宕神社車道」と書かれている鳥居が見えてきた。 この分岐からは、「車道ルート」「男坂ルート」「女坂ルート」「NHKエレベータールート」「NHK博物館ルート」の5つの選択肢がある。ここでは「女坂ルート」を除いたルートを紹介する。まずは、車道ルートを歩いてみることにした。

車道ルート

鳥居をくぐると、車道が山頂に向かって続いていた。ここからはちょっとした急登だ。少し登ると、真新しい鳥居が右手に見えてきた。森ビルの名前が入っていた。鳥居の先には、虎ノ門ヒルズレジデンスタワーへ続く道が建物の脇にあった。 名付けて「虎ノ門ヒルズルート」。ここなら、虎ノ門ヒルズ駅登山口でおりてビル内を通れるので、悪天候の時のルートとしていいかもしれない。

車道は、左にトラバースしていく。すると女坂方向に道がある。進むと今度は趣のある建物が見えてきた。まるで料亭のようだ。後で調べると、保険会社の社用料亭だそうだ。

真夏の気温も相まって汗が吹き出してくる。ようやく頂上らしきものが見えてきたところで、右手に神谷駅の表示が現れた。これが神谷駅登山口へ行く道か。めちゃくちゃ急登だ。今日はこっちじゃなくて良かったと思いつつ、さらに登ると右手にNHK博物館駐車場と博物館が見えてきた。ついついNHK博物館に引っ張られそうになるが、愛宕山山頂方向へ方向転換する。 男坂を上って右手に行ったところに三角点があるはずだ。

男坂ルート

先ほどの車道ルートを登らずにそのまま道を進んでいくと、右手に愛宕神社へ続く参道と大きな鳥居が見えてくる。鳥居をくぐると、聳え立つ壁のような男坂の石段。多くの人は見上げて、何かをつぶやき、覚悟を決めてこの男坂を登っていく。そして、 ほとんどの人が階段を上り始めて少しのところで再び上を眺め、ため息をついていた。86段の道のりが遠い。

寛永11年、江戸三代将軍、家光公が将軍家の菩提寺である芝の増上寺にご参詣の帰りに、 ここ愛宕神社の下を通った。家光公は、満開に咲き誇る梅を目にされ、 「誰か、馬にてあの梅を取って参れ!」と命ぜられたそうだ。

この愛宕山の石段はとても急勾配だ。歩いて上り下りするのすら、ちょっと躊躇する。でも、この石段を上りはじめた者がいた。四国丸亀藩の家臣の曲垣平九郎(まがき・へいくろう)だ。平九郎は見事、家光公に梅を献上した。そして、家光公より「日本一の馬術の名人」と讃えられ、その名は一日にして全国にとどろいたそうだ。そんなことから、男坂は出世の石段と呼ばれたそうだ。ちなみに、僕はプロハイカーなので脚には自信がある。特に休まず、上り切った。はたして出世できるのだろうか。

NHK博物館ルート

男坂を登らないでそのまま真っすぐ進むと信号がある。その信号を渡って右手に曲がると、愛宕トンネルが見えてくる。トンネルの手前の階段を上っていく。エレベータの周囲を回りながら登っていくので、なんとなくエレベーターでも行けそうだなと直感する。 そのまま登り、突き当りを右に曲がりもう一段昇っていくと、NHK博物館の駐車場が見えてくる。そのまま真っすぐ進むと、愛宕神社の入り口がある。

NHK博物館エレベータールート

信号を渡って右手に曲がると愛宕トンネルが見えてくる。トンネルの手前になんと、エレベーターがある。エレベータで登ると、なんと、そのままほぼ山頂に着く。左手にはNHK博物館があり、 無料で国営放送の歴史を学ぶことが出来る。まさかのエレベータ登山とは、さすが東京だ!

▼参考記事

【364m】草戸山/八王子市

本格的な登山はハードだが、近郊の低山には日帰りでサクッと登れる場所もある。往復3時間くらいの行程なら、朝登って昼過ぎには下山も可能だ。

そうだ、こんどの休日、のんびりとハイキングを楽しんで、ハラペコになって、おいしいものを食べにいこう。

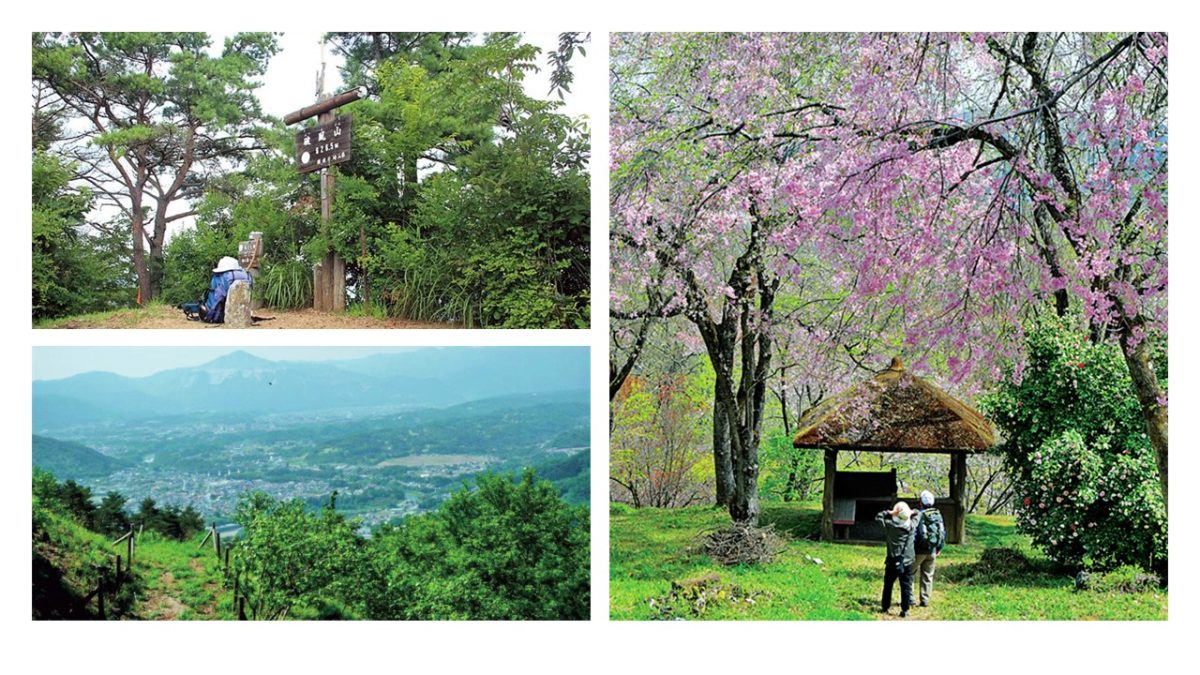

というわけで、今回、ハイキングの行き先に選んだのは、高尾山の南(通称・南高尾)にある草戸山(くさとやま)。

休日の朝、電車で高尾山口へ。

関東屈指の穴場ハイキングコース

高尾山口の駅から、大勢の人の流れと分かれて、まずは南へと向かう。高尾山の人気っぷりが話題だが、南高尾はひっそりしていて、ハイキングの穴場なのだ。

しばらく舗装路を歩いたあと、土の登山道に入り、ゆるやかな上り坂を登っていく。最初は息が上がるような気がするが、あせらずにおしゃべりを楽しみながら、ゆっくりのんびり歩くべし。

日帰りで歩ける低山でもこの絶景!

駅から1時間ほどで、草戸峠に到着。ここでちょっと休憩することにした。

ふたたび歩きはじめて30分ほどで草戸山山頂に到着。

標高364mと、高くはないが、景色はとってもすばらしい。

山頂の松見平休憩所からは、眼下に城山湖、遠くには東京都心部の街並みが。

「スカイツリーまで見える。すごいよね!」

東京の西のはしっこから東のはしっこにあるスカイツリーが見えるとは。いやー、東京を一望に見下ろす、この気持ちよさ!

山の下りの「あるある」な出来事

お茶とおやつで、しばしの休憩後、帰途につくことに。

転げ落ちそうなほどの急坂を下ったかと思うと、今度は登り返しじゃないか!せっかく下ったのに、もったいないぞ。

でも大丈夫。ゆっくり歩いても、おいしいものはちゃんと待っててくれる。あせらずに、のんびり歩きを心がけるべし!

お昼過ぎに下山したときには、ほどよく汗をかき、お腹もいい具合に減っていた。

山歩きのあとには旨い蕎麦&ビールが待っている

旬の野菜料理を肴にお酒が楽しめる蕎麦屋『杜々』に入店し、さっそくビールで乾杯!

「このかぼちゃの天ぷら、人生でいちばんおいしいです~!」

あまりのうまさに感動して、そういうと、「塩をふって、蒸してから揚げるんです。水分が増して甘くなるんですよ」と蕎麦打ち職人・石井さんの奥様が教えてくれた。

「山、高きが故に尊からず、樹あるを以(もっ)て貴しと為す」

と、古いことわざにもあるように、山のよさは標高の高さに比例しないわけで。

低山ならではの森に差し込む陽射しや風が木々をゆらすざわめき、樹木の匂いなどもとても素敵な自然の恵みなんだよなぁ。

そんなことに気づかされる南高尾の旅だった。歩いてハラペコになって、おいしいごはんをお腹いっぱい食べる。

日帰りで電車でさくっと行ける「まんぷくミニハイク」には、どんな高級レストランにも負けない素敵な満足感がある。

写真=矢島慎一

※2015年取材の記事を一部改訂

▼参考記事

神奈川県にある低山

ここではアウトドアガイドのさあかさん、アウトドアライターの北村一樹さん、低山トラベラーの大内征さんがおすすめする低山を実際に登った際のレポートと共にご紹介する。

神奈川県

【855m】陣馬山/相模原市・八王子市

天気予報が晴れの時。突然予定が空いた時。自然がある場所へ出かけたくなった時。ハイキングで絶景を見たい時。

「どこか気軽に登れる山はないかなぁ」と思ったことはないだろうか。

そんな時に、ぜひ登ってほしい山がある。それは、新宿から電車で片道約1時間のところにある「陣馬山(じんばさん)」。

歩行時間が往復約4時間半とちょうどよい長さで、山頂からは大パノラマを楽しむことができる。気になった方は、ぜひこの記事を読み進めてみてほしい。

日帰りで登れる神奈川のオアシス「陣馬山」とは?

神奈川県の北端にそびえる「陣馬山」。道中の森や里山風景が美しく、山頂からは、低山とは思えないほどの絶景を望むことができる。

神奈川県と東京都の境に位置しており、有名な「高尾山(たかおさん)」から縦走することもできる。

今回は、筆者が大好きな「栃谷尾根(とちやおね)コース」で登り、「一ノ尾尾根(いちのおおね)コース」で下るルートをご紹介する。

「陣馬山」を登る準備をしよう!

陣馬山に登る上では、以下の装備があるといいだろう。

- 登山靴

- ザック

- 雨具

- 水分

- 行動食

- ヘッドライト

これらは必需品。なお、ヘッドライトは緊急時用だ。陣馬山は道が分かりやすく、初心者向けのコースだが、万が一道に迷って暗くなってしまった時のために、持参をおすすめする。

このほか、山頂は見晴らしが良いと同時に日差しが強いため、帽子や日焼け止めなどの紫外線対策アイテムもあるといいだろう。アームカバーを付けたり、首に手ぬぐいを巻いたりするのもおすすめだ。

また、トレッキングポールがあれば、登山道での歩行が楽になる。特にバランス感覚に不安がある方、登り下りに自信がない方は、トレッキングポールを持っていくようにしよう。

登山行程

「栃谷尾根コース」から登り、「一ノ尾尾根コース」で下るルートの情報は、以下の通りだ。

- 歩行時間(標準コースタイム):約4時間~4時間半

- 歩行距離:約13km

- 標高差:約600m

ゆっくりと歩きたい方は、もう少し歩行時間が長くなるだろう。また、山頂でたっぷり時間を取りたい方は、少し早めに歩くか、早朝から登り始めるといった工夫をするといいと思う。

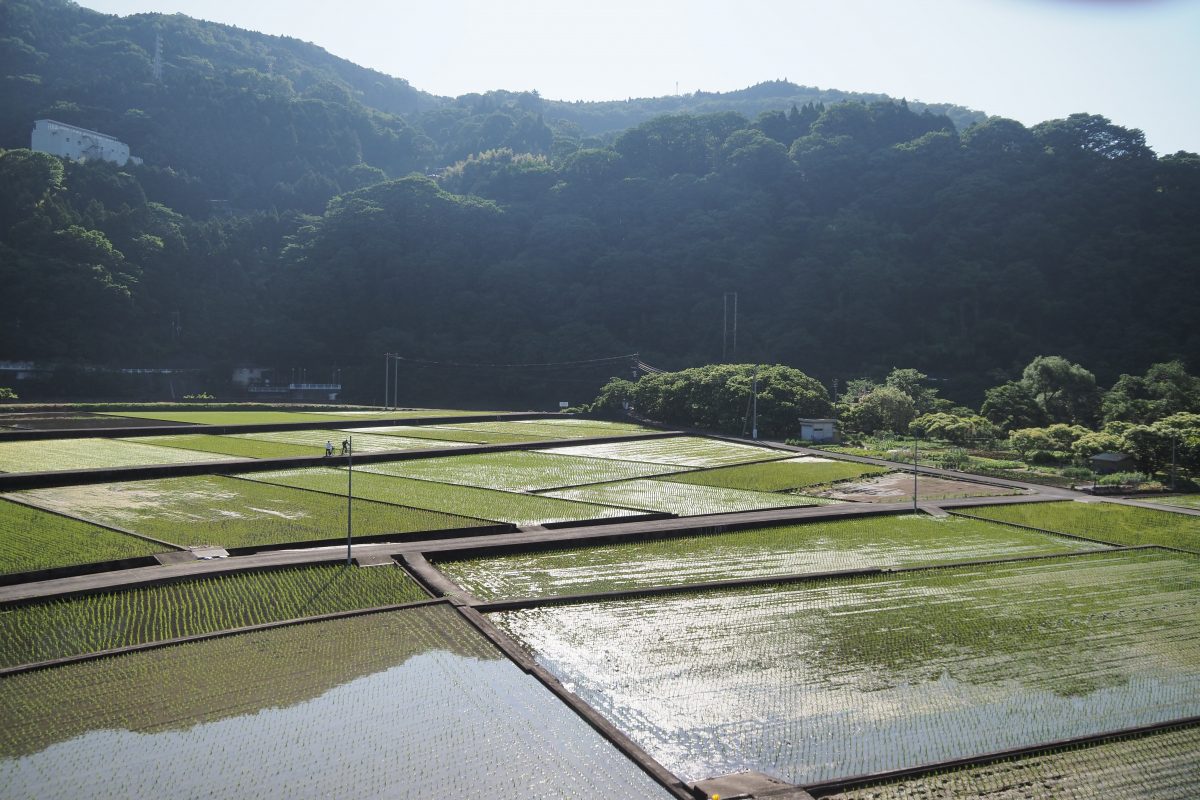

このコースは、序盤の里山風景が非常に綺麗なのが特徴。どこかほっとするような、穏やかな雰囲気を楽しめる。

登るのにおすすめの時期は、やはり新緑と紅葉のころだ。鮮やかな木々の色合いに目を奪われること間違いなしだ!

陣馬山ハイキングへいざ出発!

1.新宿駅から藤野駅へ

まずは新宿駅からJR中央線で高尾駅に向かう。高尾駅に着いたら、JR中央本線に乗り換えて藤野駅で下車しよう。

藤野駅が、陣馬山登山口の最寄り駅だ。

2.藤野駅から陣馬山登山口へ

陣馬山登山口が見えたら、いよいよ登りが始まる!

藤野駅から、歩いて陣馬山登山口へ向かう。歩行時間は約30分、ほとんど平坦な道路沿いを歩いていく。路線バスもあるが、便数が少ないため、ウォーミングアップを兼ねて歩いていこう!

3.陣馬山登山口から里山エリアへ

陣馬山登山口と書かれた石碑の前に到着した。石碑の横には広いスペースがある。ここで靴紐を結び直したり、荷物を整理したりしておこう。

沢沿いの道を歩いていると、心地良い水の音が聞こえてくる。晴れの日には、川の水がエメラルドグリーンに輝く。

まだまだ序盤だが、その美しさについ立ち止まってしまうスポットである。

しばらく車道を歩いて、ゆるりと標高を上げていく。ところどころ見える山並みがまた美しい。こちらも、つい足を止めて眺めてしまうスポットだ。

山道に入る手前では、美しい茶畑とその先に広がる山々に目を奪われる。

ここは、栃谷尾根コース上で筆者が一番好きな場所だ。ぜひ、みなさんも堪能してほしい。

ちなみに、茶畑は農家の方が一生懸命手入れをしている場所である。コースから外れて畑の中へ入らないようにしよう。

4.山道に入って山頂を目指す

すでに見どころ満載の栃谷尾根コースだが、ここから森林歩きが始まる。

登り坂も勾配が比較的緩めで、たまに平坦な道もある。まさに森林浴にピッタリの道だ。

春は新緑で埋め尽くされ、秋には紅葉の赤色と常緑樹の緑色のコントラストを楽しめる。また、新緑の時季には植物が柔らかい色をしていて、心が浄化される。

山頂直下では少し坂道が続くため、森歩きを楽しみながら、ゆっくり登ることをおすすめする。

5.山頂に到着、360度の大パノラマ!

山頂に着いた。その広大さに驚く。登りで蓄積された疲労が一気に解放されるような達成感を覚える。

嬉しいことに、山頂には、絶景を眺めながら食事ができる茶屋が3軒ある。

私は、「信玄茶屋」の山菜うどんとアイスコーヒーにハマっている。特に、アイスコーヒーがよく冷えていてとても美味しい。火照った身体に染み渡る。

6.なだらかな一ノ尾尾根コースから下山

下りは、なだらかな一ノ尾尾根コースを通る。

整備された歩きやすい道で、気軽に森林浴を楽しむことができる。家族連れに人気のルートだ。

欲張りコースで陣馬山の魅力を堪能!

里山風景、森林浴、頂上からの大展望、そして登りと違う風景が楽しめる下りコースをご紹介した。

新宿駅からのアクセスが抜群な陣馬山。季節によって異なる景色を見せてくれるこの山で、ぜひ最高の休日を過ごしてほしい。

▼参考記事

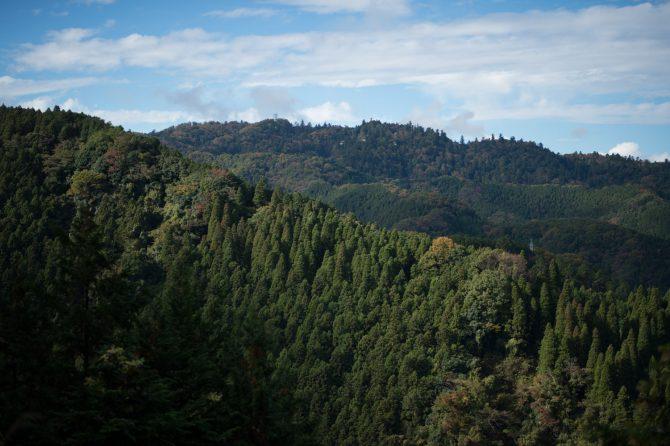

【723m】大野山/足柄上郡山北町

ハイキングから登山まで、個性あるピークとルートが点在する神奈川県。中でも自然豊かな丹沢山域にある大野山は、気軽にハイキングをしながら山の美しさを目のあたりにできる場所として知られている。

そこで今回は、大野山を御殿場線谷峨駅から登り、山北駅に下山するルートをご紹介する。

大野山とは?

丹沢の南西に位置する標高732mの山が、大野山だ。

山頂一帯が県営の牧場であったという歴史があり、現在も民間で運営されている(観光牧場ではない)。

標高1,000m以下の低山だが、その眺望は登山道・山頂それぞれに優れており、つい歩みを止めては見惚れてしまうほど。登山道は幾つかあるが、今回ご紹介する御殿場線谷峨駅から山頂を目指し、登頂後に山北駅に向かって下山するルートが王道である。

丹沢の山といえば、低山でありながら急勾配の道が連続するルートが多いことで知られているが、大野山は急勾配はほとんどないので、脚の負担が少なく歩けるのがポイントだ。また、ルート上には木彫りがさり気なく置かれていたり、東屋でのんびり休憩できるなど、サッと登って下山する様な登山ではなく、山を歩き、自然をゆっくり感じながら登ることができるのも魅力。登山をはじめて色々な山に登ってみたい方、家族や友人を連れて山の魅力を伝えたい方、気軽に登ってのんびりしたい方など、様々なニーズに応えられる、それが大野山だ。

登山口までのアクセス

東海道線で小田原・熱海方面に乗車。国府津駅で御殿場線に乗り換えて谷峨駅で下車する。東京駅から谷峨駅までの所要時間は約1時間40分だ。

※御殿場線はsuicaを使っての乗り換えができないので、切符を購入しておくか、国府津駅で一旦改札を出て再びsuicaで入場する必要がある。

ルートの難易度

難易度は初心者向きで、登山をはじめた方でも準備をした上で登れば安心して登れる難易度だ。スタートから下山までの所要時間は約4時間で、途中の休憩を加えると約5時間だ。

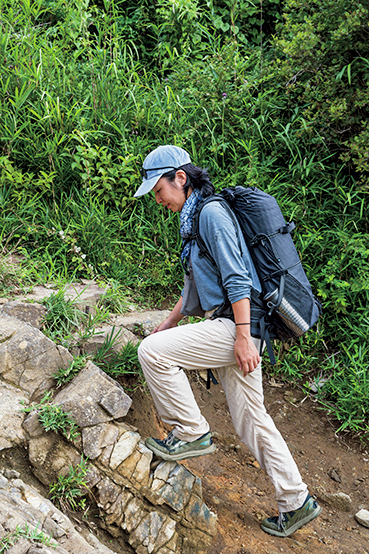

ルートは、登山道までの舗装路→登山道→山北駅までの舗装路に分かれている。いずれもしっかりした道標があり、地図は必携だが迷いにくい。また、大きな危険箇所はなく、露出した木の根や細かな段差はあるが、整った登山道が終始続く。

このように怪我のリスクは低いルートだが、疲労感が出てくる下山開始時に唯一勾配が急な階段があり、足を捻ったりしないよう注意はしよう。

登山の装備

ハイキング以上に対応した登山靴・レインウェア・ヘッドライト・速乾性のあるウェア・行動食や山頂時に食べる食事・水分・地図といった装備が必要だ。頂上に近づくにつれ樹林帯から離れて日差しを直接浴びる場所も増えるので、帽子やタオルといった対策もしておくと良い。

いざ大野山へ!

谷峨駅からスタートだ。神奈川県といえばお隣は東京都で都心に近いエリアだが、タイムスリップしたかのような風景に、登山への気持ちも高まる。

登山道に向けて歩き出す。のどかな田園風景。まだスタートしたばかりなのに何度もシャッターを切ってしまう。

橋を渡る。なんだか渡るだけでもワクワクする。

橋を渡ったら舗装路を緩やかに登る。

突然現れた登山道。気合が入る。

登山道のはじめは樹林帯の中を歩く。アスファルトと違って柔らかな土の感触が登山口を通して伝わってくる。

途中で舗装路に出る。ここにはトイレがあるので、休憩がてら利用しておくと良いだろう。

一休みしたら再び登山道へ。徐々に陽光が入るようになり、気持ちも弾む。

再び舗装路に出ると小さな東屋がある。

東屋を過ぎてしばらくすると視界が開ける。山に来たな~と感じる眺望に、ここまでの疲れも忘れてテンションが上がる。

富士山も見える。丹沢は至るところで富士山が見え、様々なシチュエーションの富士山が撮影できる。

見下ろすと、こんなに登ってきたんだなぁと感動に浸れるのが登山。ここまで来ると登りはほとんどなくなる。

山頂に近づいてきた。山頂一帯が牧場であった歴史もあってか、どこかのどかな風景が広がる。

山頂に到着だ。

山頂からは富士山、丹沢の山並み、丹沢湖などの眺望が広がる。山頂にはトイレやベンチがあり、休憩には最適な場所だ。

山北駅に向けて下山する。緩やかな下りの舗装路を歩く。

山頂を過ぎてもこれほどの景色。下山するのがもったいない気分だ。

登山道に入る。急な階段。下りでは怪我の恐れもあるので慎重に。

樹林帯に入る。一本道なので安心だ。

下っていくと舗装路に出る。ここで登山道は終わり、山北駅までところどころに出ている道標と地図を見ながら歩いていく。

かつての小学校。現在はカフェとなっている。

丹沢の名峰、塔ノ岳の登山口にいた2人組。突然いなくなったと思ったら、ここで再会できた。

国道246号線まで来た。山北駅までもうしばらく歩く。

御殿場線の線路。なんだか風情があって、電車が通るのをぼんやり眺めるのが好きだ。

山北駅に到着だ。お疲れ様でした。

大野山登山で丹沢の自然を満喫しよう

いかがでしたか。丹沢の自然と共にタイムスリップしたかのような風景で旅行気分が味わえる大野山登山。丹沢を登るのがはじめてな方、山登りをのんびり楽しみたい方など、ご紹介したのは多くの方に登ってほしいおすすめルートだ。

大野山に登って、最高の1日を過ごしてほしい。

▼参考記事

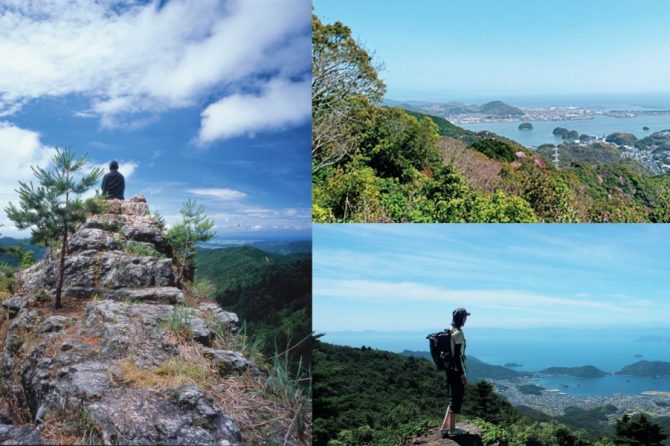

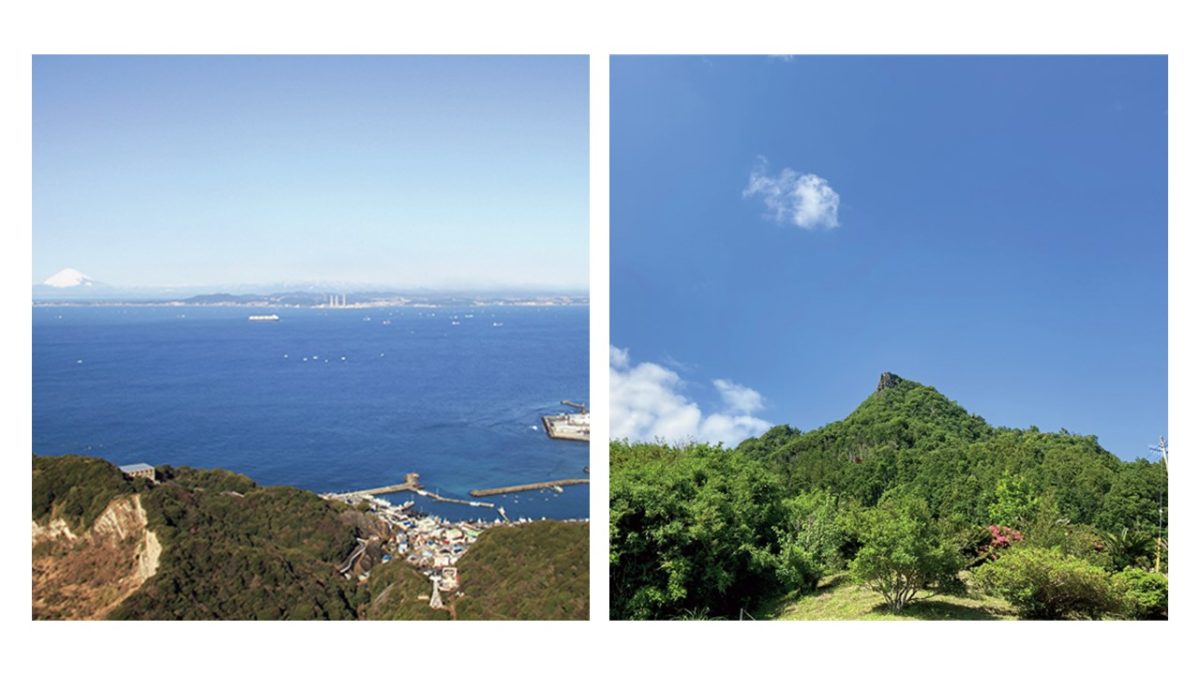

【139m】鷹取山/横須賀市・逗子市

コースタイム:2時間

垂直に切り立った岩石が特徴で、"湘南妙義"の別名がある。標高こそ低いものの絶景で、晴れた日には東京湾や房総半島までよく見渡せる。山頂付近の岩山には巨大な磨崖仏が彫られていて、名所になっている。

神武寺とその仏教遺跡、ロッククライミングの練習場の石切り場など見どころと話題性も◎。東逗子駅から京急田浦駅への縦走コースも。

横須賀線

東逗子駅から4分

ルート

東逗子駅⇔神武寺鷹取山登山口⇔神武寺山門⇔神武寺山⇔鷹取山

写真/大内 征

(BE-PAL 2024年6月号より)

▼参考記事

埼玉県にある低山

ここでは雑誌『BE-PAL』(2024年6月号・2025年4月号)で紹介された低山やビギナー・親子でも歩きやすい山をご紹介する。

埼玉県

【627m】破風山/秩父郡皆野町・秩父市

秩父礼所巡礼をプラスする

荒川上流の名勝・長瀞(ながとろ)のそばにある山。破風山の北側の登山口には、秩父に34か所ある礼所の三十四番、水潜寺(すいせんじ)がある。ここは秩父礼所のみならず、全国百霊場の結願寺。すべての霊場を巡ったのと同じ功徳が得られるという。山歩きと同時にぜひ訪れたい名所だ。

標高が低い分、真冬でも降雪直後以外は雪はなく、1年を通して歩けるのも魅力。山頂からは、秩父盆地とその奥の奥秩父の山並みが一望できる。

破風山へのアクセス

最寄り駅は秩父鉄道の皆野(みなの) 。山頂には四方から道がついているが、どのコースをたどるとしても、皆野駅が起点となる。皆野駅から各登山口までは、バスまたはタクシー。おすすめしたいのは、北側登山口の水潜寺から山頂に登るコース。登頂後、東側の尾根道を下れば、日帰り温泉「満願の湯」で汗を流すことができる。

▼参考記事

【851m】伊豆ヶ岳/飯能市

コースタイム:3時間10分

日帰り可能な山域として注目される奥武蔵エリアで、特に人気なのが伊豆ヶ岳だ。西武秩父線正丸駅からのコースは初級者向けで、電車でアクセスできるのも魅力。山頂からの眺望より、ひとつ南方の御岳からのほうが眺めが良い。休憩舎もある。

(BE-PAL 2024年6月号より)

▼参考記事

【497m】宝登山/秩父郡長瀞町

コースタイム:1時間10分

ルート

寳登山神社→(奥宮参道を経る)→寳登山神社奥宮→山頂→宝登山ロープウェイ山頂駅→山麓駅

荒川の上流部、岩畳で有名な長瀞に近い宝登山は、なんとスカイツリーよりも低い。山頂駅から山頂までは徒歩6分だ。しかし山頂から望む秩父の山々や眼下の町並み、季節ごとに咲く花など見どころは盛りだくさん。

宝登山ロープウェイ

電話:0494(66)0258

料金:大人(中学生以上)片道700円・往復1,200円

運行:土休日は毎時15分間隔、平日は30分間隔

※17:00以降、季節運行する場合もある。

(BE-PAL 2024年6月号より)

▼参考記事

【581m】蓑山/秩父市・皆野町

コースタイム 3時間

秩父鉄道の親鼻駅と和銅黒谷駅から登山ルートが整備されていて、どちらも山頂まで片道1時間程度。秩父唯一の独立峰で、山頂に設けられた「美の山公園」は、奥秩父の山々を一望。サクラ、ヤマツツジ、アジサイの公園としても名高い。

(BE-PAL 2025年4月号より)

▼参考記事

千葉県にある低山

ここでは雑誌『BE-PAL』(2023年11月号)で紹介された低山をご紹介する。

千葉県

【330m】鋸山/富津市

コースタイム:1時間

観光気分で歩ける低山。初心者には「地獄のぞき」をはじめとした人気スポットを回るコースが◎。「ラピュタの壁」などの産業遺産や日本寺エリア(拝観料が必要)を巡れる。ロープウェイで下山でき、楽々。中級者以上は、足を延ばして山頂まで行くのもいい。

ルート

関東ふれあい道→地獄のぞき→鋸山ロープウェイ山頂駅→山麓駅

山頂展望台からは富士山が望める。料金は大人往復1,200円。片道650円。

(BE-PAL2023年11月号より)

▼参考記事

【336m】伊予ヶ岳/南房総市

コースタイム:1時間30分

南房総にある関東百名山のひとつ。登山時間は短いが、コース後半には鎖場があり、なかなかスリリング。山頂にはベンチとテーブルが設置されていて、360度の景色も楽しめる。より本格的に歩きたい人は、『南総里見八犬伝』の始まりとなった富山まで縦走するのもありだ。

ルート

平群天神社登山口→伊予ヶ岳南峰→伊予ヶ岳→伊予ヶ岳南峰→平群天神社登山口

(BE-PAL2023年11月号より)

▼参考記事

茨城県にある低山

ここではBE-PAL編集スタッフ、山岳ライターの木元康晴さんがおすすめする低山を実際に登った際のレポートと共にご紹介する。

茨城県

【877m】筑波山/つくば市

初秋のある日、二人がやってきたのは筑波山中腹にあるつつじヶ丘バス停。晴れてはいるものの、流れてくる雲は山頂のあるあたりを隠している。

梶:あ! まだ登る前なのに、なんだか空気が山っぽい。気分が盛り上がってきました?。

高:この登山口の標高は542m。標高が100m上がるごとに気温は0.6度C下がるから、ここは街より3度Cくらい涼しいはず。ところで昨日はよく眠れた? 体の調子はどう? トイレは済んでる? 何か心配事はない?

梶:そ、そんな矢継ぎ早にどうしたんですか?

高:登山は登り始めると簡単にエスケープできないから、出発前に体調や心配事を共有しておくのが大事なんだよ。問題ないなら登り始めようか。最初はスローペースでね!

梶:はーい……っと、むむ、さすが山は地面がワイルド。アスレチックを登るみたいで、ペースをつくれないです?。

高:たぶん道の真ん中を歩こうとしているからだねー。トレイルを踏みはずさない限り、足を置く場所は自由。一歩ごとの高低差を小さくできる場所を探してみて。そのうちに登山道のなかにラクなラインを見つけられるようになるから。

梶:なるほど。確かにだいぶ楽ちんになりました!

疲れないコツは「小股」と「体重移動」

NG!

大きな段差を腿の筋力で乗り越えるような歩き方は筋肉に疲労が溜まり疲れやすい。段差を避けられるラインを探して歩こう。

GOOD!

一歩ごとの高低差を小さくすると足の筋肉への負荷を小さくできる。不整地が続く山では小股でテンポよく歩き、荷物の荷重と体重を斜め上方に移動させるイメージで歩く。

Start!

8:50 始発のバスでつつじヶ丘バス停到着

つくば駅からつつじヶ丘まではバスで所要時間およそ50分。東京を早朝に発てば、8時につくば駅を出る始発のバスに間に合う。

9:00 軽いストレッチ&体調確認

「体調に不安があっても自分からは言い出しにくいもの。出発前に必ず確認すると決めておくと言い出しやすくなります」と高橋さん。

9:30 一日の計は序盤にあり。ペースとフォームをチェック!

序盤は歩きながら体の調子をチェック。無理なく行動できるペースで歩き、標準的なコースタイムとの差を確認する。あまりに遅れる場合は行動計画を見直す必要も。

梶:なんだか暗くなってきて、霧がかかってきましたねー。

高:うん。これは登山口から見た雲のなかに入った感じだね。

梶:へえ〜! いま私たち雲のなかなんですね。日差しが遮られて涼しいけど、霧で濡れた岩が滑ってちょっと怖いかも……。

高:そうなればアレの出番! はい、トレッキングポ〜ル〜。

梶:ひみつ道具出てきた!

高:トレッキングポールを使うと支点が2か所増えるから、体が安定するよ。使ってみて。

梶:ああ、これは助かる! ずっと歩きやすくなりました。

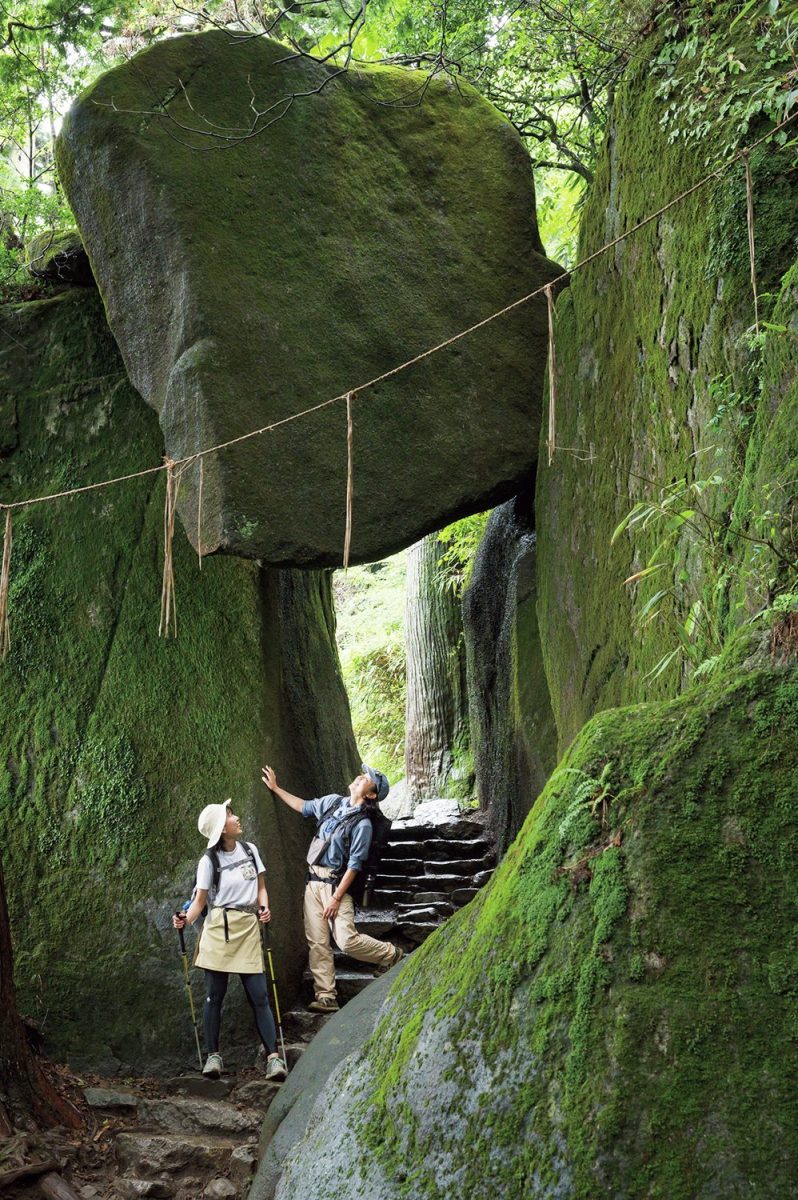

高:ここから先は巨岩が多くなるし、どの岩も踏まれて磨かれているから気をつけて。ほら「弁慶七戻り」が見えてきた。

梶:スゴッ! 岩がトンネルになってる! 筑波山って簡単に登れるのに百名山だし景観もダイナミック。侮れないですね。

高:そうなの。関東平野にポツンとあるのに頂上付近にはブナの林が残っていたりもして、自然も面白いんだ。この岩場まで来たらもうひと踏ん張り。頂上直下の坂を登ったら頂上に出るよ。その神社の先がもう頂上!

梶:着いた〜! ギリギリまで木立で視界を遮っておきながら、頂上に出たらスカイツリーまで見える大展望! ここまで登ってきたご褒美ですね。こんな絶景を見せられたら、登山にはまっちゃいます!

10:00 霧に霞む森を歩く

高度を上げるうちに雲のなかへ入った。標高600mより上から森が深くなる。スギやアカガシが茂り、深山幽谷といった趣に。

滑る前に使う! トレッキングポールで四足歩行

筑波山の岩は登山靴に磨かれており、濡れると滑りやすい。とくに気をつけたいのが下る場面。トレッキングポールで支えつつ進む。

10:10 弁慶茶屋跡でひと休み。水とエネルギーを補給

15年ほど前まで茶屋があった弁慶茶屋跡で休憩。「バテないためには水分と糖分のこまめな補給が大事。体が欲する少し前に補給できるといい」と高橋さん。

10:30 樹齢300年の切り株でタイムトリップ

10年ほど前の台風で倒れたスギの切り株。年輪には赤穂浪士の討ち入りや天明の飢饉、明治元年などその年の出来事が記されている。

10:40 ここから先は巨岩エリア!「弁慶七戻り」

くぐり抜けようとした弁慶が怖気付いて7回ためらったといういわれをもつ苔むした石門。このあたりから奇岩が増えてくる。

10:50 生まれ変わって気分一新!?「母の胎内くぐり」

「くぐれるものは通っておく!」ともぐり込んだのは大岩がつくる岩屋。山頂地近くの大岩には、ひとつひとつ名前と由来がある。

11:10 滑る岩にハヒ〜! 頂上直下のプチ急登

頂上まで残すところ200m程度のあたりで、道はいっそう急角度に。「2時間歩いてきて最後にこれですか〜!」

11:20 筑波山登頂!

女体山と男体山のふたつのピークをもつ筑波山。高いのは877mの女体山だ。「百名山の100分の1に登頂。残すは99座!」

12:00 登頂後のお楽しみ。ご当地グルメ「つくばうどん」

女体山と男体山をつなぐ鞍部には数軒の茶屋があり、軽食を食べられる。一番人気は筑波の名を冠したつくばうどん。美味!

13:00 ケーブルカーでラクラク下山

山頂からケーブルカーで下山。「乗り物がある山は駅まで行けばエスケープできるから心強い」

13:30 神社で買い物をしてから立ち寄り湯へ!

ケーブルカーを降りて少し歩いた先が筑波山神社。参道には土産物店が並び、立ち寄り湯を使わせてくれるホテルもある。

筑波山といえばガマ!

「ガマの油売り口上」は筑波山が発祥の地のため、土産物はガマ関係が充実。かわいい。

定番! 百名山ピンバッジ

ご当地調味料で二度楽しむ

コースタイム:2時間標高:877m

総距離:約1.8km

Start! →つつじヶ丘バス停→弁慶茶屋跡→弁慶七戻り→母の胎内くぐり→女体山頂→筑波山頂駅→宮脇駅→筑波山神社→Finish!

つつじヶ丘バス停と女体山の直下をロープウェイが結び、男体山の直下と筑波山神社をケーブルカーが結ぶ。登山道は複数あり、どれも2〜3時間程度で頂上まで登れる。

撮影/矢島慎一

(BE-PAL 2023年11月号より)

▼参考記事

【461m】宝篋山/つくば市

山岳雑誌で記事を執筆する山岳ライターのほか、登山ガイドとしても活動。日本の山以外に海外での登山経験も豊富だ。著書に『IT時代の山岳避難』(山と溪谷社)などがある。「低山でも眺望は 抜群です!」

「茨城県の名峰・筑波山の南側にある里山。山頂からの展望は抜群で、筑波山や霞ヶ浦を間近に見渡せます。"関東の富士見百景"にも選ばれていて、空気が澄む日は富士山も遠望できますが、これは運次第。整備された登山コースが6つあり、何度行ってもワクワクします」

(BE-PAL 2023年11月号より)

▼参考記事

栃木県にある低山

ここでは低山トラベラーの大内征さんがおすすめする登山口まで徒歩20分圏内の低山をご紹介する。

両崖山/足利市

コースタイム:2時間

広大な関東平野を眺められる低山で、近隣の山と併せて縦走も可能。天気が良ければ富士山も望める。

春はサクラ、ドウダンツツジ、ヤマツツジなど、花の宝庫。山中には、赤や黄色のマンサクの花が咲く場所もある。

登山口にあたる織姫神社も既に眺めがいいけれど、山頂手前のテラスが絶景で居心地よし。山頂は足利城本丸跡で平坦になっている 。

両毛線

足利駅から20分

ルート

足利駅⇔織姫神社登山口⇔鏡山⇔両崖山

写真/大内 征

(BE-PAL 2024年6月号より)

▼参考記事

群馬県にある低山

ここでは低山トラベラーの大内征さん、ネイチャーガイドの小川泰裕さんがおすすめする低山をご紹介する。

群馬県

【328m】神成山/富岡市

コースタイム:3時間

低くたなびく尾根は、まるで龍の背のごとし。小さなアップダウンが続き九連峰と呼ばれる。日本一のハイキングコースとして整備され、地元の人々に愛されている。低いながらも眼下の町と田んぼの眺めはスペクタクル。

麓を通る上信電鉄は、ローカル感があってどこか懐かしい。山からも眺められるが、踏切から山を仰ぐほうが、写真を撮るのに好アングル。

上信電鉄

神農原駅から10分

ルート

神農原駅→宮崎公園→龍王山→吾妻山→神農原駅

写真/大内 征

(BE-PAL 2024年6月号より)

▼参考記事

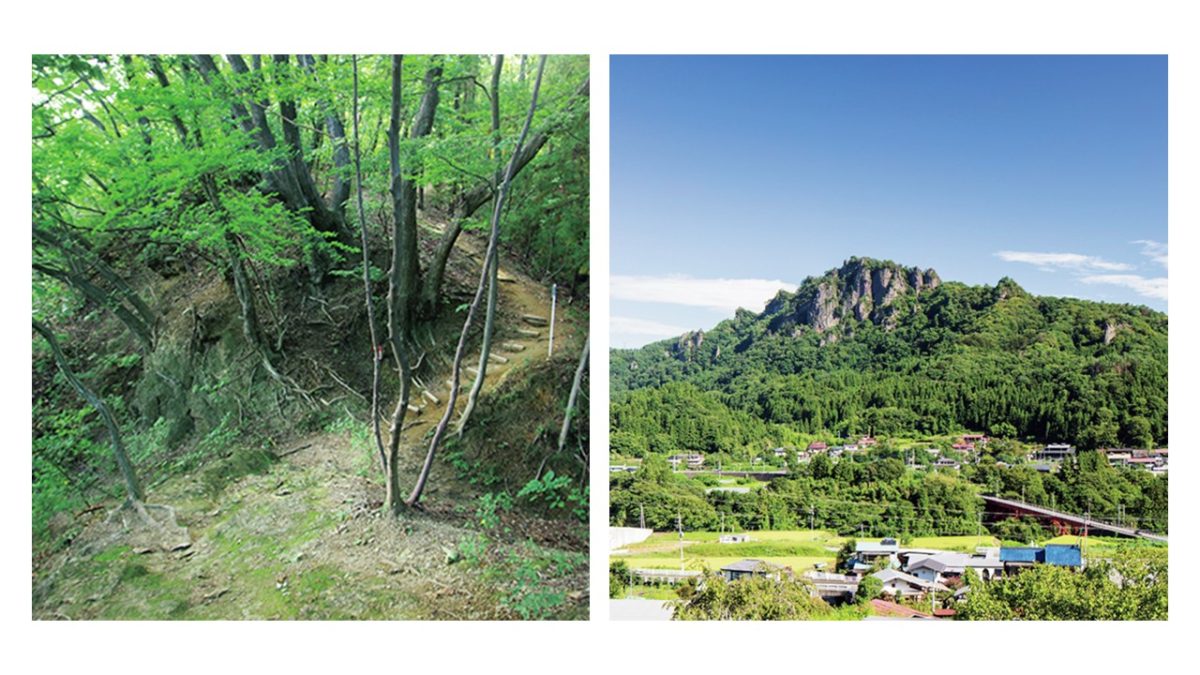

【802m】岩櫃山/東吾妻町

ネイチャーガイドの小川泰裕さんがセレクト!

コースタイム:3時間

吾妻八景を代表する景勝地として知られ、戦国時代に真田幸村氏の拠点であった城跡もある。登山口から約40分で登頂できる「沢通り」コースなど、4つのルートが楽しめる。山頂からの眺めが素晴らしく、晴れた日には遠く富士山も。紅葉と新緑の季節はとくに賑わう。

コース

JR吾妻線郷原駅から徒歩約20分。古谷T字路で密岩登山口へ。山頂からは沢通り経由で平沢登山口、群馬原町駅へ。

(BE-PAL 2023年11月号より)

▼参考記事