CONTENTS

ユネスコ世界ジオパークとは?

ユネスコ世界ジオパークとは、「国際的に価値のある地質遺産を保護し、そうした地質遺産がもたらした自然環境や地域の文化への理解を深め、科学研究や教育、地域振興等に活用することにより、自然と人間との共生及び持続可能な開発を実現することを目的とした事業」(※文部科学省HPより)のこと。

世界ジオパークのジオは地球、パークは公園を意味し、日本では10の地域が登録されている。

国際的に見て重要な地質遺産や景観、保全、教育、持続可能な開発という総合的な観点から管理されている地域で、2015年には世界ジオパークがユネスコの正式プログラムになっている。

▼参考記事

全国48か所のジオパークで最大規模【三陸ジオパーク】

行ってみた人

ライター 高橋庄太郎

宮城県仙台市出身。だが、高橋家のルーツがあるという岩手県にも強い親近感を持っている。

僕が宮城県北端の気仙沼市に初めて旅行に行ったのは、小学1年生のころ。そのときの記憶はどこかの海か川に落ちてズブ濡れになったことくらいで、ほとんどなにも覚えていない。

その気仙沼を含む三陸地方が「三陸ジオパーク」に認定されたのは2013年だ。青森県八戸市から岩手県を経て気仙沼市まで広がり、なんと南北約220km、東西約80km。日本で48か所のジオパークで最大だ。

認定当時の報道で、僕は気仙沼に「折石」「御崎」というおもしろスポットがあることを知った。昔の旅行で見ているのかもしれないが、ぜひ再訪したい!

そんなわけで認定から10年以上も経ち、やっと折石へ。この天を突き刺す大岩は以前、天柱岩やろうそく岩と呼ばれていたが、明治三陸津波で2mも短くなって折石という名に変わったらしい。それでも迫力は満点で、惚れ惚れする。そして、東日本大震災でさらに短くならなくて本当に良かったと考えた。

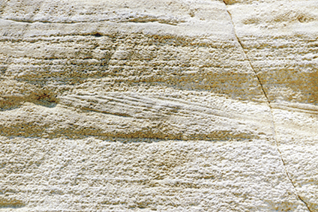

その足で向かうは御崎だ。こちらは約2億5千万年前に海底でできた地層が陸上で観察できる場所。薄い板を数百も張り合わせてから立てたり寝かしたり捩じらせたりして作ったような海岸は、圧倒的な存在感だ。

岩の上に立ってみると太平洋の荒波がものすごい!そして、周囲には打ち上げられたゴミが一切なく、小石や木片のようなものもほとんど見られないのに驚いた。台風や大潮のときにすべてのものを持ち去ってしまうのだろう。それだけの波でも崩れ果てずに残る古代の岩石は神々しさすら感じてしまった。

今回のもうひとつの目的地は岩手県の釜石市。気仙沼と釜石の間は三陸鉄道とBRT(バス・ラピッド・トランジット)を乗り継ぎ、3時間弱である。

岩手は鍾乳洞が多い県だが、滝観洞もそのひとつ。映画『八つ墓村』のロケにも使われた洞窟内は狭いが、適度な照明で怖さはない。途中でウミユリの化石も見られ、こんな場所が大昔は海だったとはと想像が膨らむ。

ハイライトは最奥に存在する巨大な滝。これは100年以上も前に洞窟探検に入った地元の青年が発見したものだ。“地元の青年”っていうのが、いいよね~。

ところで、釜石で何度も目にした標語が「鉄と魚とラグビーの街」。港町なのに魚よりも鉄が先だとは。釜石は我が国初の官営製鉄所が明治時代に建設された日本の近代製鉄発祥の地で、鉄こそが最大の誇りなのだ。

なお、ラグビーも鉄と関係する。1980年代を中心に日本ラグビーフットボール選手権で7連覇を飾ったのは、新日鐵釜石製鐵所ラグビー部。その偉大な歴史を踏まえ、ラグビーワールドカップ2019年日本大会では人口3万人に満たない釜石も会場のひとつに選ばれている。

そんな釜石の象徴ともいえる存在が、「釜石鉱山」だ。一時は鉱山周辺が巨大な町として栄えていたほどだったが、今は研究用の鉱物を採掘する程度。だが旧事務所付近は開放されて見物でき、鉄や銅の選鉱場の跡などは廃墟マニアの心をくすぐる。それに加え、僕はズリ(利用価値がない鉱石の屑)で完全に埋め尽くされたふたつの谷の姿に心底驚いた。最盛期の釜石鉱山、どれだけの規模だったのか!

この地域は多様な鉱物を産出し、真っ白に見える「根浜海岸」の砂浜にも大量の砂鉄が含まれている。これは海岸に流れ出す鵜住居川上流部の鉱山に由来するらしい。なるほどね~。

今回は気仙沼と釜石しか見物できなかったが、三陸ジオパークの見どころは数限りない。さて、次回はどこに行こうか?

DAY1.奇岩と地層を巡る 宮城・気仙沼エリア

折石(おれいし)

この付近は約2億6000万年前に生まれた石灰岩や、石灰岩から変成した大理石の巨岩地帯。唐桑半島の中央東側の海岸にあり、駐車場から展望台までは遊歩道でラクにアプローチできる。

海食崖

アイコン的な存在の「折石」は、1896年の明治三陸津波のときに先端が2mほど折れてしまい、今は高さ16m、幅3mになっている。

折石のすぐ近くにある「水取場」という入り江。歩いて行くことができない奥にうまい水が湧いており、昔は漁師が利用していた。

御崎

唐桑半島の先端部。海に向かって黒色粘板岩の層が長さ50m、幅30mもの大きさで広がっている。断層運動で地層が大きくずれて波打っている景観には見ごたえがある。

海食棚

御崎より一段高い場所に、かわいらしい御崎岬灯台が立つ。唐桑半島ビジターセンターからは500mほどの距離。

展示物が充実した唐桑半島ビジターセンター。キャンプ場もあり、1泊して一帯を散策するのもいい。

DAY2.自然の産物を巡る 岩手・釜石エリア

滝観洞(ろうかんどう)

総延長は5kmを超えるともいわれている、石灰岩でできた巨大な鍾乳洞。いちばん奥には大きな滝があり、地底湖が点在する。内陸部だが、JR釜石線上有住駅から歩いて行ける場所にある。

滝観洞の入り口。橋の対岸に受け付けがあり、そこで料金1,100円を支払って入洞する。駐車場からは徒歩3分程度だ。

内部はとにかく狭い!かがまねば通れない場所が多く、腰を痛めている人にはお勧めできない。

奥まで880mも歩くことができる通路の横には延々と水が流れ、このように広い場所はわずか。

鍾乳洞

これが落差29mの「天の岩戸の滝」!洞内滝としては日本最大級だ。筒状の上部から流れ落ちるため、その全貌は写真に収め切れない。

洞窟サンゴと呼ばれる鍾乳石。空気の流れる方向に成長する。

3億年前の地層にはウミユリの化石。丸いものは茎の断面だ。

釜石鉱山

明治時代に開坑し、1993年まで大規模に鉄鉱石を採掘。メインは鉄だが、ほかに銅なども産出し「鉄の町 釜石」を作り出した歴史的存在だ。釜石線陸中大橋駅から徒歩10分ほど。

現在は「釜石鉱山展示室 Teson」として使われている旧釜石鉱山事務所。入館料は300円で、親切な係員さんがいる。

展示室にあった当時の釜石鉱山概観図。多様な施設が点在し、労働者の子供が通う釜石鉱山学園も併設されていた。

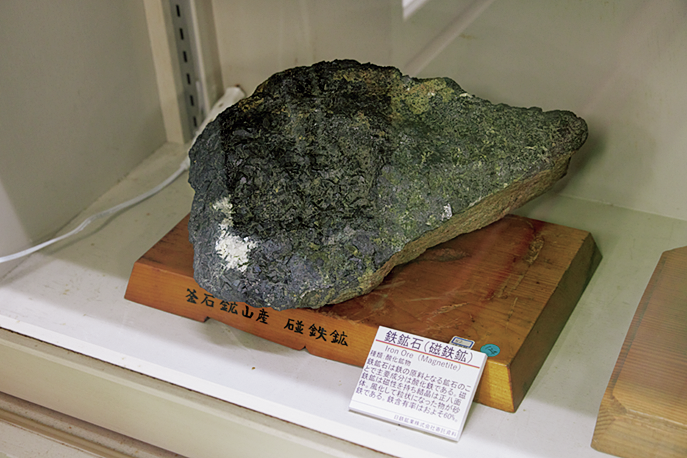

釜石鉱山から採掘された鉄鉱石の見本。鉄鉱石の屑は展示室近くにも残っており、磁石を借りて探すこともできる。

これは自然ではなく、人工的に造られた滝。ズリで埋め立てられた谷に流れ込む水を排出するための排水路で、最上部では土管から水が流れ出している。

鉱山

薄い色の部分がズリで埋まった2つの谷。

もはや現代的な遺跡ともいうべき“鉄選鉱場跡”。これはコンクリートの基礎の部分で、以前はこの上に赤い屋根の建物が並んでいた。

根浜海岸

釜石市街地から7kmほど北にある美しい白砂の浜。大震災の被害で面積が縮小したが、その点も含めてじっくり観察したい。

みちのく潮風トレイルの標識。八戸から相馬まで約1,050kmのトレイルは、ここを通っている。

2011年の東日本大震災による津波と海岸沈降で、一時は大半の砂が流出。現在は再生作業が進み、以前のような砂浜が戻ってきた。

移動は三陸鉄道とBRTで!

広大な範囲を見て回るためには地元の公共交通機関を積極的に利用。本数は少ないが、のんびりできる。拠点の街に到着したら、そこからはレンタカーやタクシーを利用すれば効率がいい。

三陸鉄道車窓から眺める巨大な防潮堤。

ジオパーク南側の気仙沼~大船渡間はBRT。

北側の大船渡~久慈は三陸鉄道。

撮影/小倉雄一郎

▼参考記事

地球とは思えない異世界の裏砂漠【伊豆大島ジオパーク】

三原山のたび重なる噴火によって、黒い火山岩が西風に運ばれて東斜面に降り積もった「裏砂漠」。「富士山も見える!」「風がつよ〜い!」

行ってみた人

ライター 森山伸也(左)

越後の豪雪地に暮らし、一年を通して山に浸る。北欧のロングトレイルに精通し、著書に『北緯66.6° ラップランド歩き旅』(本の雑誌社)がある。

編集 ハラボー(右)

本誌に携わるまでアウトドアとは無縁の生活を送ってきたが、野草を食し、ハンモックを寝床にしているうちに野外生活のポテンシャルが高いことが判明。

地球の神秘を感じるために三原山をめざす

2時間@三原山

2時間@裏砂漠

朝8時、東京港竹芝埠頭に集合したぼくたちは青ざめた。強風のためジェット船は全便欠航。仕方なく翌週にリスケしたものの、高速船はまたもや欠航に……。

この事態を予測して、編集ハラボーは飛行機を予約していた。ナイス機転。これでようやく島を踏める。この「風」が今回の旅のキーワードになることは、このときは誰が知る由もない。

調布発の小型プロペラ機に20分ほど揺られると、太平洋に浮かぶ島影が見えてきた。伊豆七島の中でもっとも大きく、都心から近い伊豆大島だ。

“日本の植物学の父”といわれる植物学者、牧野富太郎は伊豆大島を「東海の花彩島」と称えた。黒潮の中に浮かぶ大島は比較的温暖で、年間降水量が多く、活火山である三原山の噴火が水はけのよい土壌を作り、植物にとって格好の生育環境だという。

伊豆大島一周道路沿いにレンタカーを走らせていると、椿のまぶしい赤色が次々と目に飛び込んできた。しなやかで強い枝、常緑の厚い葉を持つ椿は防風林として家や畑を守るため暮らしの中に植えられた。

また、椿油採取のため植林が続き、今では島内に300万本も見られる。早いものは9月ごろから、遅いものは5月ごろまで開花しているというから1年の3分の2は椿の花を愛でられるのだ。

大島が「花彩島」と呼ばれる所以は、椿だけではない。伊豆大島の固有種であるオオシマザクラは、数少ないサクラの自然種でソメイヨシノの親としても有名。150万本ものオオシマザクラが自生し、4月上旬には山が白く染まる桜の島でもある。

瑞々しく鮮やかな花の世界から一転、乾いた暗黒の裏砂漠へ。国土地理院の地形図で「砂漠」と記載された場所はここのみ。つまり国内で唯一の砂漠だ。

砂漠といっても砂ではなく、スコリアと呼ばれる火山の噴出物が海へと続く東斜面を覆っている。第1展望台に立つと乱暴な西風が吹きつけた。ハラボーが風の中でボソボソと呟いている。

「この風が……この地に椿を広げ……裏砂漠をつくったのですね」

振り返るとカメラマン高橋宗正のメガネが青空に飛んでいった。椿や桜もこうして本州から飛んできたのだろうか。

都心から120km南の洋上に浮かぶ周囲約52kmの東京都最大の島。中央部には現在も火山活動を続ける標高758mの三原山がそびえ、島形成の成り立ちを感じられる火山島だ。島内の移動はレンタカーが便利だが、港から主要観光地へ路線バスが運行している。

春夏秋冬花が彩る伊豆大島

4月上旬はオオシマザクラが島一帯の森を白く染め、4月中旬から5月いっぱいまでオオシマツツジが島の各所を彩る。ともに大島の準固有種で貴重な花である。

オオシマツツジ

※写真提供/伊豆大島ジオパーク推進委員会

オオシマザクラ

※写真提供/伊豆大島ジオパーク推進委員会

DAY1

9:00

飛行機なら東京から30分!

調布飛行場から毎日2便が運航。ジェット船なら竹芝埠頭から最短1時間45分。熱海のほか、館山や久里浜(季節航路)発もある。

ジェット船もあり。

11:00

島の代名詞!椿の名所を巡る

都立大島公園の椿園へ。花の見ごろは2月下旬〜3月中旬で椿まつりが3月16日まで開催。入園無料。約1,000種の園芸品種が咲き誇る。

オオシマザクラの花を探し、樹齢800年以上といわれる桜株を訪れるも未開花。その後、大島公園で見つけた!

背丈の高い椿が散策路を覆う椿の森公園。静かに椿を愛でられる隠れスポットだ。

13:00

黒い砂漠を闊歩する唯一無二の爆風ハイク

房総半島が丸見え。

ジャリジャリと足裏で火山岩が鳴く裏砂漠ハイクへ。紺碧の東京湾を挟んで、房総半島の先端が手にとるような近距離に浮かんでいた。

17:00

海と山を望む絶景キャンプ場へ

明日はいよいよ三原山!

海と山に囲まれたキレイな芝生にテントを張れて、炊事場、トイレ、ゴミ箱が備わるトウシキキャンプ場。管理人不在で無料!

DAY2

伊豆大島は、数万年前の海底噴火で陸ができ、噴火を繰り返して標高758mまで成長した火山の島だ。やがて海流や海を渡ってきた風、鳥、昆虫によって生命が運ばれ、宿り、花の島が形成された。

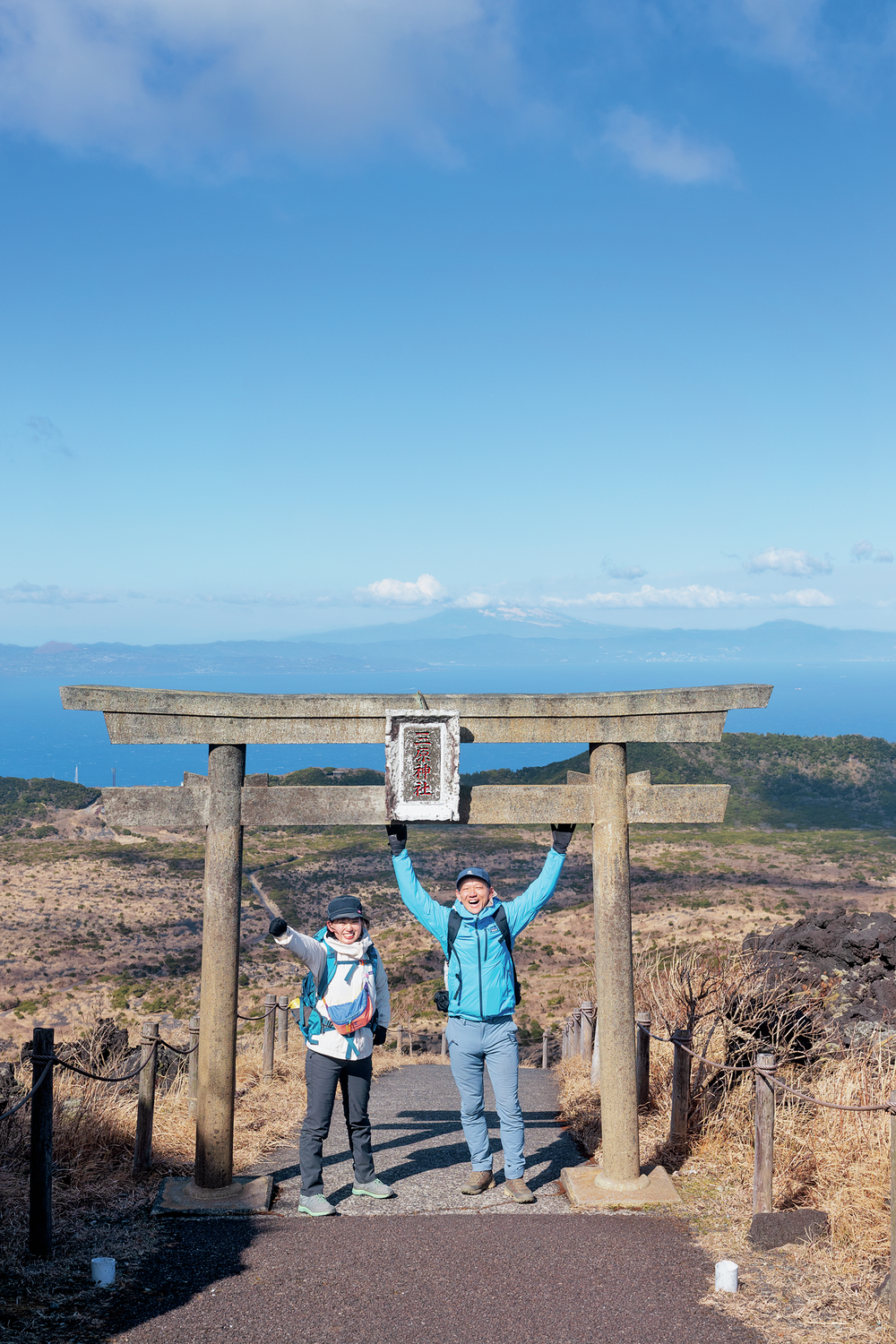

そんな地球の神秘を感じるために三原山をめざす。登山口から山頂までは標高差100mで、車が通れるほど道幅は広く、登山靴では少々歩きにくいほど綺麗な舗装路が延びていた。

葉を落としたオオシマツツジとアジサイが登山道を覆っていた。5月初めから6月いっぱいが花見登山の最盛期となる。

山頂には三原神社が祀られ、鳥居が富士山に向かって堂々と建っていた。噴き上がるマグマや赤く染まった空を島民は「御神火」と呼び、神様が宿る場所として三原山を敬ってきた。風がさらに強まったようで、スムーズな帰京を祈願せずにはいられなかった。

14時半出港のジェット船はまたもや欠航となった。飛行機は満席。大型客船は平常運航とのことで、自動的に4時間30分海上の尼になる。

朝から風に吹かれていた顔や手はカサカサだった。岡田港の売店でハラボーが買った椿油を数滴手のひらにもらい、顔や手に広げる。甲板で潮風を浴びる旅人は、一瞬にして昨日歩いた椿の森に包まれた。

8:00

とんがった島影の利島と波に洗われた火山岩が、非日常的な空間を作りだす砂の浜。手持ち無沙汰で走り出すふたり。

約1万8000年前まで振り返って三原山の火山活動を知ることができる地層大切断面。一周道路建設のときに偶然発見された観光名所だ。

10:00

山頂口で腹ごしらえ

青唐辛子がきいてる〜!

青唐辛子を溶いた醤油ダレに漬けた白身魚(今回はカンパチ)と酢飯で握ったべっこう寿司を頬張る。背後には富士山と駿河湾。

三原山山頂へ続く遊歩道は舗装されていて歩きやすい。4月中旬にはオオシマツツジ、梅雨時期にはアジサイがハイカーを包み込む。

11:00

潤いの花見から一転!カラカラの火山へ

火口を覗くために展望台へ登る。八方を外洋に囲まれた火山島はハイカーの好奇心を刺激し続けた。時間が許せばお鉢周りもできる。

登山口から山頂までの間にいくつものベンチ、シェルターが用意され、道の傾斜も緩い。三原山は誰でも挑戦できる手軽な低山だ。

12:00

三原山登頂!ダイナミックな火口へ接近

4月は眺望も色彩豊かに。

富士山に向かって真っ直ぐ建つ三原神社の鳥居でゴール。山岳信仰の対象として地元民にあがめられてきた三原山の歴史を知る登頂だ。

最大火口でパワーチャージ

展望台から間近に迫る火口を見下ろす。あちこちで蒸気が上がり、地層がうねる。地球のダイナミズムを感じられるパワースポット。

13:30

ハイクの疲れを温泉で癒やす

原生林に包まれた三原山を一望する大島温泉ホテルの露天風呂。源泉69度Cの掛け流しが体を芯まで温める。大人800円、小人400円。

14:30

大型客船でのんびり船旅

また来るねー

甲板で潮風を浴びながら2日間の島旅を振り返る。最後まで三原山は視界にあった。4時間半の海上昼寝を堪能し竹芝埠頭に19時帰港。

撮影/高橋宗正

▼参考記事

シーカヤック&サイクリングで巡る【南伊豆ジオパーク】

東京都心から電車で3時間。伊豆半島南部の下田は、幕末に黒船が来航したことで知られる。だが今回の旅では170年前なんてついさっきの話ではなく、1000万年前の伊豆半島誕生の痕跡を探しにやって来た。海底火山の地層が見られる、ユネスコ認定ジオパークなのだ。

まずはシーカヤックで、地球の遠い記憶を探っていく。

教えてくれた人

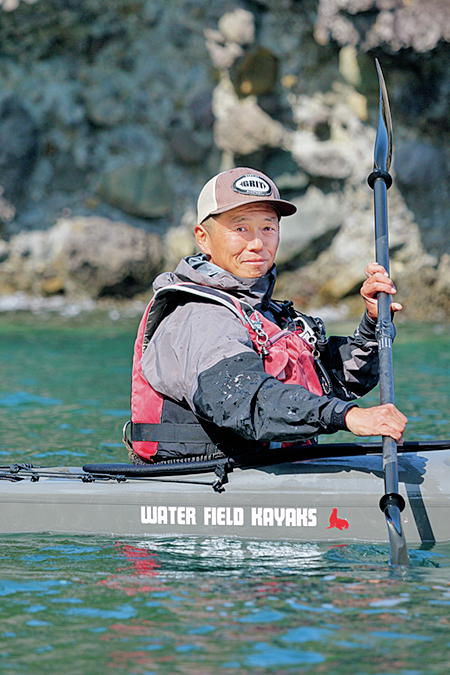

シーカヤックガイド、ジオガイド 武田仁志さん

南伊豆で20年、シーカヤックガイドとして活躍。2010年に伊豆半島が日本ジオパークに認定されたのを機にジオガイドになった。地層オタク!

行ってみた人

右:ライター スドー

担当ライター。人生何度目かの伊豆とジオパーク。有史前に思いを馳せつつ幕末色濃い下田に胸アツな歴史好き。

左:編集 ハラボー

伊豆もジオパークも人生初。胸を躍らせながら下田駅に降り立った。関所を模した改札に、早速テンションUP!

案内役は、地層愛溢れるシーカヤックガイドの武田仁志さん。

「まずは伊豆半島の成り立ちをお話ししましょう!少し知ってから見たほうが面白いですよ」

伊豆半島はもともと島だったこと、今回のツアーでは4種類ほどの地層(土砂崩れの地層、火山灰の地層、水冷破砕溶岩、岩脈など冷え固まった溶岩)が見られること――。アツく説明をした最後、こう締め括った。

「まぁ〜実際はね、1000万年前なんて誰も見ていないんですよ。こうだったかも?と想像するのがすごく楽しいんです」

なるほど、イマジネーションか。ボコーン、ボコーン……海底で火山が噴火する。流れ出た溶岩が海水に触れてジュワワワワー……濛々とする白煙。海中で降り積もりゆく火山灰。そんな光景が脳裏に広がり始めた。何万年規模の壮大な時間スケールに頭を切り替えるのもポイントだ。

いよいよ海に漕ぎ出す。さっきまでただの縞々模様にしか見えなかった地層たちも、予習のおかげでストーリーが立ち上がってくる。ジオパークって、なんてファンタジーなんだろう!

中でも蛇くだりの岩脈は、圧巻だった。マグマが力強く突き進んでいく様を想像させられる。

「地球ってスゲー!」

誰も見たことがない太古、でも確かにここに起こっていたダイナミックな地殻変動。地球の飛び出た内臓を見たようだった。

伊豆半島は「島」だった!

かつては南洋に浮かぶ島々だった伊豆半島。フィリピン海プレートによって北に移動し、100万年前に現在の本州にぶつかり合体。今の伊豆半島に落ち着いたのは60万年前ごろだという。

ちなみにホモ・サピエンスの祖先の出現は20万年前と、まだまだずっと後のことだ。人間はかなりの新参者といえる。

DAY1.シーカヤックでジオ!

ジオカヤック1日ツアー

武田さんが代表を務めるサーフェイスのジオツアー。美しい伊豆創造センターの認定ジオガイドが伊豆半島の成り立ちを案内する。暖かい季節になればスノーケルも楽しめる。

●料金 1人 13,000円

●参加 中学生以上

●時間 9:30〜15:00(昼食付き)

問い合わせ先:サーフェイスカヤックガイドサービス

住所:静岡県賀茂郡南伊豆町湊961-1

電話:0558(62)2114

HP:http://the-surface.com/

出艇前に陸上でレクチャー。ツアー中にどんな地層が見られるのかを説明。事前に頭に入れておいたほうがより楽しめる。

ポイントで地層の成り立ちを解説!誰も見ていない有史前の出来事なので、「こうだったかも?」と想像するのが楽しい。

柱状節理

漕ぎ出してすぐに見られた柱状節理。地中の脆弱な箇所に入り込んだマグマが冷えて固まる際、体積が縮み柱状の六角形を作りだす、自然の神秘!目の前に積み上がったモリモリの岩も、横たわった柱状節理だ。

細い洞穴内にもマグマの痕跡が!

太古に海中で降り積もった火山灰の層、人間はなんてちっちゃいんだ〜

火山灰の地層

青空に映える真っ白な地層(火山灰の堆積)の前を颯爽と漕いでいく。パドルの手が止まり浮かない表情のハラボー、実は船酔い中。

マグマが通った跡!

岩脈(写真右側・斜めになった岸壁の黒っぽい部分)

岸壁の右側、縞模様の地層を断ち切るように天に向かって帯状の層が伸びている。これは岩脈というマグマが通った跡で、その姿から蛇くだりと呼ばれる。大迫力の眺めだ。

風待ちに!

アドベンチャージオハイク 入間千畳敷

入間千畳敷には火山灰の地層や岩脈、石切場の跡がある。青い海と岸壁のダイナミックな風景を望むのはもちろん、明治〜大正ごろまで石を切り出し船に乗せて運んでいた人々の営みも感じられる。シーカヤックは風の影響を受けるので、風待ちや代替えの行き先としてもいい。

打ち寄せる波音を聞きながら、火山灰を運んだ海流をイメージする。

海流(潮流)が造った斜め模様の地層。半島が海中にあった証だ。

千畳敷ハイクは絶景の連続。道は整備されているが注意を。

伊豆急行「伊豆急下田駅」からバス下賀茂方面行きで25分。「下賀茂」下車、同バス入間経由中木行きに乗り換えて20分、「入間」下車。入間港(静岡県賀茂郡南伊豆町入間)から徒歩約40分で千畳敷へ。

DAY2.サイクリングでジオ!

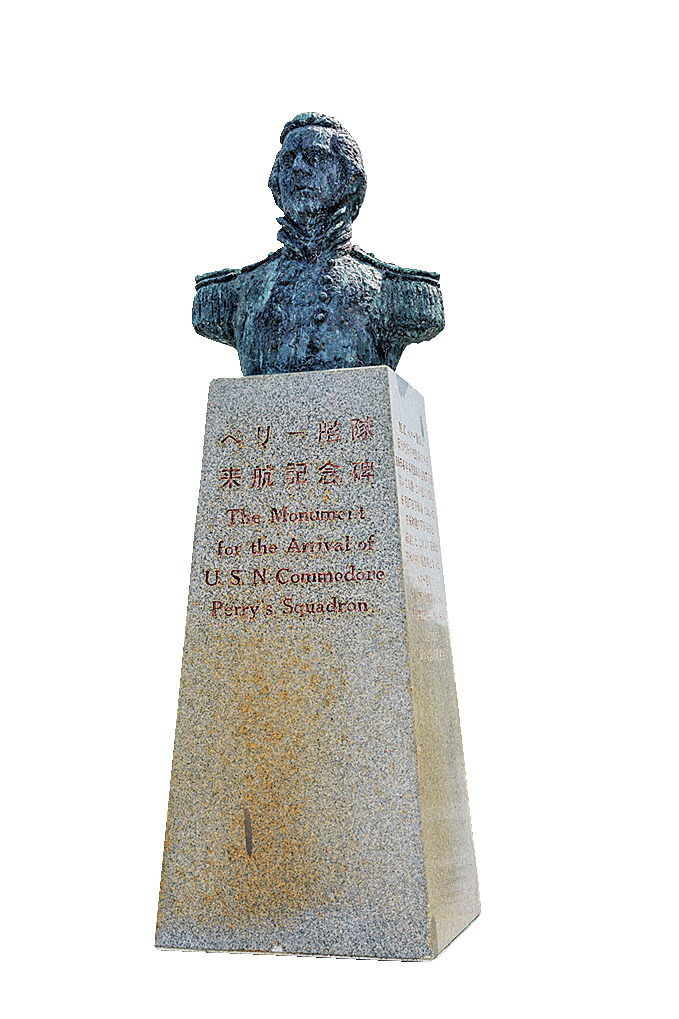

2日目は自転車でジオサイトを巡る。まずはペリーロードへ。

「普通の観光地だと思ってたけど、火山の産物がありますね」

と、ハラボー。観光客で賑わうここでは伊豆石に注目。古くから建材に利用され、伊豆堅石は江戸城の城郭にも使われている。

お次は南下して龍宮窟へゴー。

「うまいこと穴が空いたもんだ」

「でもまた長い年月をかけて形が変わるかもしれないですよね」

龍宮窟の天窓を見上げ、ジオトークに耽ける我ら。そう、人間の時間軸では短すぎる。今も伊豆半島は変化の途中なのだ。

そして龍宮窟のすぐ隣にある田牛サンドスキー場へ移動。ここには水冷破砕溶岩がある。その名のとおり、海水で急速に冷やされ破砕した溶岩だ。地層の前に佇み、しばし空想タイム。なんだかクラクラしてきた。ジオに当てられた?いや、ただの空腹だ。おにぎりをつまみ、恵比須島へペダルを漕ぐ。恵比須島は見どころ満載の小さな島。

「わー!やばい!きれい!」

西側の白い滑らかな地層にハラボーが感嘆する。東側に回り込むと一変、ゴツゴツの石壁が。

「わ、何これ。こっちもすごい」今度はスドーが叫ぶ。島の南側には、浅瀬になった千畳敷も。変化に富んだめくるめく景色だ。大興奮して恵比須島の成り立ちを想像する。あーだこーだと話し合うが、もちろん答えは出ない。感動を共に分かち合える“ジオ友”がいると、楽しさはさらに倍増するようだ。

最後は爪木崎の俵磯。傾き始めた太陽が照らす“蜂の巣”が眩しい。壮大なスケールの視点を持ち、想像力を逞しくしていったジオ旅は奥深いものになった。

伊豆急レンタサイクル「伊豆ぽた」

●1日プラン(9:30〜17:00) 2,200円 ※2025年8月1日より 3,000円

●2時間プラン 1,100円 ※2025年8月1日より 1,500円

電話:0558(22)3200

営業時間:9:30~13:00、14:00~17:00

HP:https://www.izukyu.co.jp/izu-pota/

伊豆急下田駅の改札を出てすぐの「伊豆ぽたSTATION 下田」で借りられる。電動アシスト付きで坂道も悠々。ヘルメット付き。

10:00

伊豆急下田駅出発!

10:10

ペリーロード

幕末に来航したペリー一行が歩いた。道沿いに伊豆石が使われた建物がある。伊豆石には2種類ある。海底火山の噴出物が堆積した凝灰岩(軟)とマグマが固まった安山岩系(硬)だ。

小銭を忘れずに〜

道すがら沢山の無人販売所を見かけた。地元の旬の農産物が並んでいる。取材班は夏みかんをゲット!小銭は必須だ。

大浦海岸

車通りの多い国道を避けて、走りやすそうな道を選ぼう。小さな海岸を巡りながら走っていく。

はまぼうブリッジ

大賀茂川沿いを進むと小さな吊り橋が!

道中も発見だらけ。気軽に寄り道できるのが、サイクリングの楽しいところだ。

11:20

龍宮窟

龍宮窟は、波が地表を侵食して作り出したドーナツ型の海蝕洞。洞窟内と上部の遊歩道から眺めることができる。現在は柵が設置され、波打ち際には近づけない。

上部に登り天窓を覗き込む。ふたつ並んだ半円の侵食部分がハートに見えるのだとか。崩落せずにぽっかり穴があくなんて、絶妙な創造力に脱帽だ。

水冷破砕溶岩

地層の茶色い部分より上部は、海底に噴き出したマグマが急速に冷やされ破砕し形成した層。一方下部は、土砂崩れでできた層だ。

11:40

田牛サンドスキー場

サンドスキー場は、強い風で吹き付けられた砂が崖に積もったもの。斜面は約30度。試しにスドーが上まで登ってみたが、地面は意外と柔らかくて雪上ラッセルのようだった。

黄色のおむすびはクチナシ!

海の前でランチもおすすめ。伊豆急下田駅近くでは、おにぎりを扱う個人店が数軒、朝から営業している。写真は「花むすび」のおにぎり。

13:30

足湯でひと休み

下田港を望む「まどが浜海遊公園」(道の駅開国下田みなとの隣)で休憩。温泉も火山の贈り物だ。

スイーツでエネルギーチャージ

開国キャラメル

290円

黒船を模した皮の中身は、キャラメルとクルミ。さっぱりとした甘さでクセになりそう。

ロロ黒船

住所:静岡県下田市2-2-37

電話:0558(22)5609

営業時間:9:00〜18:00

定休日:月2回(要問い合わせ)

14:00

恵比須島

土砂崩れの地層

火山灰の地層

島内を一周歩くことができる。西側には白く滑らかな火山灰の地層が続き、東側には大小の石が入り交じったゴツゴツの土砂崩れ地層。全く違う顔を持ち面白い。

14:50

爪木崎俵磯

写真に収まり切らないほど、辺り一面に柱状節理が広がる。圧倒され語彙力が著しく低下し、「やばい」「すごい」しか発せなくなる我々。

旅の終着地にはエメラルドグリーンの海が待っていた。だが我々は俵磯へ一目散。マグマの蜂の巣だ〜!

柱状節理

「かなりジオってますね」

16:00

伊豆急下田駅

少し早足だったが、かなり満足度の高い充実したジオトリップとなった。

撮影/山田真人

▼参考記事

地球の記憶が息づく島【隠岐ジオパーク】

(左)プレスツアー中、案内してくれた隠岐ジオパーク推進機構の河本直起さん。参加メンバーと一緒に。

島根県・隠岐(おき)の島。島根半島の北約60kmに位置する島々で、2023年にユネスコ世界ジオパーク認定から10周年を迎えた。

このたび、隠岐の魅力を多くの人々に発信しようと開催されたプレスツアーに参加してきた。そこには世界的にも珍しい自然と、それを守りながら暮らす人々の文化があった。

ユネスコ世界ジオパーク認定の隠岐とは?

海士町の三郎岩。

隠岐は2013年9月9日に世界ジオパークに認定。

隠岐には島根県の北約60kmに位置する約180の島と4つの有人島があり、具体的には、島前(どうぜん)と呼ばれる3つの島(西ノ島・中ノ島・知夫里島)と、島後(どうご)の4島。島という字は、「とう」ではなく「どう」と読む。

4島のうちで一番大きな島である島後には、なんと島の名前がない。有人島として名前がないのは、世界中で唯一とのこと。ひとつの島がひとつの町を形成し、それぞれの文化が継承されている。10km離れるだけで、環境が大きく変わることも、それぞれの文化を生み出した一因のようだ。

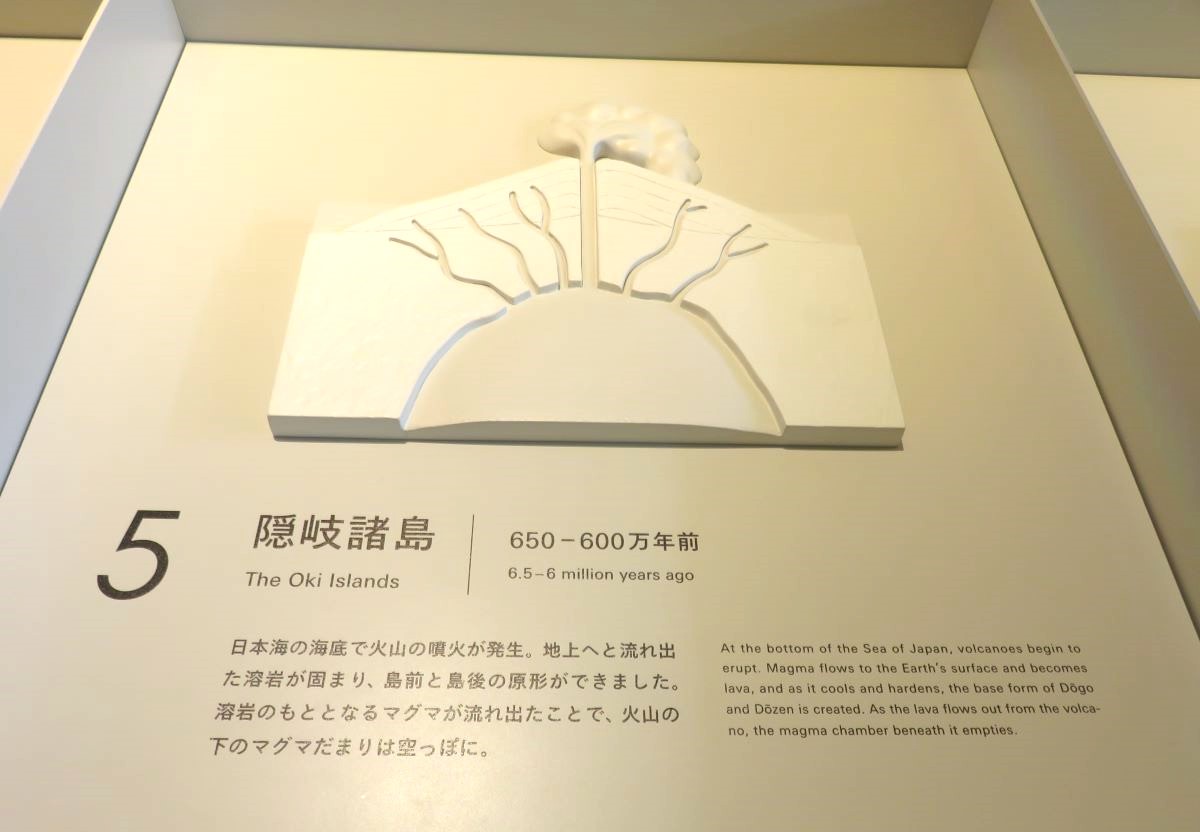

今日の隠岐は、日本列島がユーラシア大陸の一部から分離し、その後火山活動によって今の島の原型が作り出され、長い年月をかけて地形が変化したことで成り立っている。600万年前の地層が見られる(中にはそれ以前の地層も)、まさに「地球の記憶が息づく島」なのだ。

火山活動の後であることがわかる岩石や断崖を見ることができ、南や北の地域の動植物がこの隠岐に暮らしている。また、隠岐の固有種もあり、そんなに大きな島ではないにもかかわらず、とても豊かな場所。

もしかしたら、それは神々に守られているからかもしれない。というのも、隠岐には大小合わせて150以上の神社があり、千年以上も前の文献にも登場する神社が16社、中でも出雲大社級の位をもつ神社が4社あり、八百万の神々が大切に祀られ、神事などが受け継がれている。

まずは玉若酢命神社で旅の安全祈願

隠岐の四大大社のひとつ「玉若酢命神社(たまわかすみこと)」。

今回のツアーでは、羽田空港を出発し、大阪伊丹空港で乗り換え、隠岐世界ジオパーク空港に到着。

まず今回の旅の無事を祈り、150以上の神社の総社で、隠岐の島町にある玉若酢命神社にお詣り。本殿は、隠岐造りといわれる建築で、随神門や旧拝殿と共に国指定重要文化財に指定されている。島に来たごあいさつと旅の安全を祈願。

隠岐の歴史や神社について説明する一般社団法人 隠岐ジオパーク推進機構 事務局長 野邉一寛さん。

神社だけでなく、足元の砂利も珍しいものだと話すのは、隠岐ジオパーク推進機構の事務局長である野邉一寛さん。

「2億5千万年前の砂でできた砂利です。中には、ガーネットなども混ざっていますよ」

といわれ、急にみんなで足元を見る。この砂利は片麻岩(へんまがん)で、飛騨山脈や中国地方の地質と同じなんだそう。また、隠岐の島町にあるトカゲ岩の石は、ケニアと南極大陸にしかないという、なんとも不思議な島であることを教えてもらった。

また、隠岐の発展には、黒曜石(こくようせき)が大きく影響している。刃物がなかった時代、矢じりや包丁の代わりとして使用された黒曜石は、3万年も前から各地に運ばれていた。火山活動で生まれた島ならではの魅力だ。

ほかにも、神社の鳥居や千木(屋根の両端で交叉させた部材)の切り方の意味のほか、隠岐の島がどのように発展したのかなど、興味深いお話を伺った。

全体を撮影できないほど大きな八百杉。

境内には、樹高38m、根元周囲約20mにも及ぶ「八百杉」がある。樹齢は、なんと2000年ほどといわれ、1929年に天然記念物に指定された。これほどの樹齢の杉を目の前で見たことがなかったので圧巻。柵はあるが、ぎりぎりまで近づくことができる。

海から「ローソク島」を眺めるクルーズ

ローソク島遊覧船 料金:大人 3,000円/子ども 1,500円。季節により出航時間が変わるため事前予約・確認が必要(予約・問い合わせ:08512-2-0787 隠岐の島町観光協会)。

島後(隠岐の島町)で見逃してはいけないのが、「ローソク島」。

陸側からも見ることはできるが、船から眺めるのがおすすめとのことで、遊覧船で向かった。季節や天候によって毎回見られるものではないが、夕日が島のてっぺんと重なると、まるでローソクに火を灯したように。

出航は夕日が傾く時間に合わせるので、毎日出航時間が変わる。

波が1mとのことだったが、この日も無事出航。遊覧船といっても小型船のため、なかなかの揺れだった。船首側にいたので、高波が目の前に。窓を開けていると、思いっきり波しぶきが入ってくるくらいだった。

遊覧船から見たローソク島。波1mの揺れの中、ようやく撮れた中の1枚。

ローソク島を間近で見ることができ、なんとか撮影したが、残念ながら夕日が雲に隠れてしまった。しかも、かなりの揺れで、一瞬顔を出した太陽は撮影できず。波が穏やかで、雲がなければ、こんな美しい景色を見ることができる。

晴れた日には、まさに島の上に火が灯ったような絶景が楽しめるのだそう。

筆者が乗船したときは、遊園地のアトラクションかと思うくらいの揺れだったため、船が苦手な人は、ローソク島展望台から見るのがいいかもしれない。

夕日とのコラボは見られないが、自然が生み出した美しい彫刻を見ることができるだろう。

地層で地球の歴史がわかる島前の絶景

島前の3島は、カルデラと呼ばれる地形で、大規模な噴火によって生まれた特徴的な姿をしている。

3島の真ん中が火口で、そのまま海の水位が上がったことで各島の中央に高い山があり、海に囲まれている。そのため、それぞれの島で地球の記憶ともいえる地層を見ることができる。

カルデラの絶景が広がる西ノ島町の摩天崖

カルデラ地形であることがわかる景色。

海食作用によってできた崖が、摩天楼ならぬ「摩天崖(まてんがい)」。

海抜257mから海を見下ろし、遊歩道を進んでいくと、左右が海で、カルデラの地形であることがよくわかる。

遊歩道といいながら、なかなかの急斜面。国立公園だから、きれいに整備されているのかと思いきや、放牧されている牛や馬がある一定の長さまでしか草を食べないため、このような状態になるのだとか。途中で食事中の牛にも会えた。

牛たちは急斜面も自由に歩き回っている。

頂上からの景色から一転、見上げてみると、より崖であることがわかる。摩天崖は、垂直に切り取られたような海抜257mの大絶壁。海食崖では、日本一の高さを誇る。見上げると、頂上からの景色とはまったく違った自然の造形美が見られる。

自然が作り上げた「通天橋」。

海にせり出した岩石の中央部分が海食作用でえぐり取られてできたアーチ状の岩の架け橋「通天橋(つうてんきょう)」は、写真では伝えきれない迫力があった。これは、ぜひ実物を見ていただきたい。

まるでサファリパークのような知夫村の赤ハゲ山

赤ハゲ山で放牧されている牛たち。

隠岐4島の中で最も小さい島、知夫里島(ちぶりじま)。急な斜面など、よりカルデラ地形であることがわかる島でもある。

ここでは、サファリパーク並みに動物と触れ合えるという赤ハゲ山に向かった。

牛が放牧されている、のどかな風景。しかも、子牛が走っていました。牛はのんびり歩くものだと思い込んでいた筆者にとっては驚き。牛とヤギの違いはあれど、『アルプスの少女ハイジ』の世界が広がっていた。

間近で見られる赤壁。柵がないので、見とれ過ぎには要注意。

国の名勝、および天然記念物に指定されている赤壁では、より地球の変化がわかる地層を直接見ることができる。

玄武岩(げんぶがん)の赤い部分は、火口近辺ですぐに酸化し、その下の層ですぐに酸化しなかった部分が黒くなって地層になっていると、ネイチャーガイドの松本ダヴィッドさんが教えてくれた。何度も噴火を繰り返し、地球が変化してきたことを目の前で体感できる場所だ。

港には赤壁のジオラマが展示されている。私たちが立っていた場所を指し示す松本さん。

知夫里島のシーカヤックツアー

シーカヤック体験 大人 7,700円/子ども 6,600円(お問い合わせ:08514-8-2272 知夫里島観光協会)

シーカヤックで海から島を見るアドベンチャーも体験してきた。

初心者でも参加できるよう準備体操から始まり、パドルの持ち方なども陸でレクチャーを受けスタート。海の透明度と、崖のめずらしい地層など景色に魅了される。ツアーでは、小休憩できる入江にも立ち寄った。

今回は、特別に上空からドローンで撮影してもらった。

地球と隠岐の成り立ちがわかる展示室「Geo Room“Discover”」

Entôにある展示室「Geo Room“Discover”」では、地球の成り立ちがわかる展示がされている(入場料:無料)。

いくつもの地球の記憶ともいえる地層を見てまわっていると、壮大過ぎてどれくらいの時間軸かわからなくなってくる。

そんなジオパークをコンパクトに学べる場が、海士町のEntôにある展示室「Geo Room“Discover”」。宿泊施設内ではあるが、宿泊客以外も入ることができ、地球と隠岐の成り立ちがわかる展示になっている。予習してから実物を見るとよりわかりやすく、また実物を見た後の復習にもぴったりな施設。

地元の食材を中心とした地産地消のBBQ

2023年5月にオープンした「TADAYOI」。

隠岐は海に囲まれているが、湧き水が豊富でおいしいことから、昔から豊かな地域だったと考えられる。

北前船が嵐をよけて寄港する風待ちの島としても知られ、島でありながら、多くの情報や新しいものが入ってくる場所でもあった。そのため、海の幸だけでなく、山の幸も豊富。

キャンプ場が各島にあるそうだが、今回は、海士町にあるキャンプ施設「TADAYOI」に滞在。海の目の前にはドームテント、海から徒歩3分程の場所にはベルテントがあった。

ゆったりしたテント内。

テント内は、思った以上に広々していて、大人2人なら贅沢に感じられるくらいの広さ。テントごとにトイレ、シャワー、キッチンスペースがあり、キャンプ初心者も安心だ。

BBQの予約をしておくと、このキッチンスペースの冷蔵庫に食材が準備される。

通常は、宿泊テントの横のスペースでBBQをするのだが、今回は、景色のいい海辺でBBQを楽しんだ。

ブランド牡蠣である春香(はるか)を始め、サザエ、イカ、隠岐牛や地元である海士町の野菜など、盛りだくさん。飲み物は、QRコードでオーダーするとテーブルに運んでくれる。

地産地消の豊かな食材を絶景と共にいただく。

地元のおいしい食材を食べながら、隠岐しぜんむらネイチャーガイドリーダーの福田孝之さんに、隠岐の島の魅力を伺ったところ、「(島民たちの)顔が見えるので、新しいことを始めるときに反映しやすいですね」と話す。

例えば、SDGsの取り組みについては、学校給食から有機のものにしようなど、島の環境をよくしたいと考える人の声が多く挙がったそう。そして、島は誰がどのような提案をしたかわかる距離感にあり、とりかかりやすいとのこと。

このような活動をされている福田さんは、地元出身かと思ったら、なんと移住してきたそう。実は、今回のツアーで案内をしてくれたみなさんが、移住者だったのだ。

目的があってくる人、そうでない人がいて、この島に魅了され、そのままずっといる人や、新たなチャレンジで島を離れる人など、様々。

歴史的な島であり、人が外から来ることでもたらされる情報やメリットを昔から経験しているからこそ、外から来る人を迎え入れる風土が島にはあるのだそう。隠岐の島は、訪れた人々を惹きつける魅力であふれている。

自然の恵みを享受し、受け継ぐ島を旅しよう

4島を駆け足で巡ってきたが、それぞれの島で、地形を活かし、自然の恵みを享受しながら、それを次世代へとつなげていく暮らしをしていることがわかった。

隠岐の島といえば、後鳥羽上皇や後醍醐天皇が配流された島としても知られているが、都からの方角や島の豊かさも考慮されていたようだ。

4島に分かれているため、島間の移動は船になる。今回は、各島のスポットを巡ってきたが、ほかにも見どころ満載。時間をかけてゆっくり訪れるか、巡る島をひとつ決めて、レンタカーやレンタサイクルで1島ずつ周遊してみるのもいいだろう。

イカが押し寄せたという由良比女神社(ゆらひめじんじゃ)。

最後に、隠岐四大大社のひとつである由良比女神社にお詣り。実は、初日に「イカは拾っていた」というお話を、隠岐ジオパーク推進機構の事務局長の野邉さんから聞き、どういうことかと疑問に思っていた。

帰りのフェリーにギリギリ間に合うとのことで急遽、立ち寄っていただいた。

祭神の由良比女命が海を渡っているときに、海に浸した手をイカが引っ張ったので、そのお詫びの記に毎年由良の浜にイカが押し寄せるようになったと伝えられている。昔話ではなく、なんと平成までイカを拾う記録が残っていまた。

島めぐりの最初と最後にお詣りもできた隠岐。これほど、地球の成り立ちが目の前で見られる島だということを初めて知った。この大切な営みを後世に残せるように、地球にやさしく過ごしたいと改めて感じる旅だった。

一般社団法人 隠岐ジオパーク推進機構

https://www.10th-oki-geopark.com/

▼参考記事

目で耳で足裏で地形の変化を楽しめる【山陰海岸ジオパークトレイル】

かつて日本列島はアジア大陸の一部だった。長い年月をかけて少しずつ大陸から離れ、日本海ができた。そんな地球の鼓動ともいえる多彩な海岸地形、地層や岩石を間近に観察できるところが、京都、兵庫、鳥取の3府県にまたがる山陰海岸ジオパークである。

この海岸線に230kmの歩き道が延びているのが、山陰海岸ジオパークトレイルだ。松葉がにが水揚げされる漁港から灯台が立つ岬へ登り、砂浜へと下りてまた登る……アップダウンが多いなかなかハードな山道。そんなトレイル上に歩いてしか行けない砂の楽園が点在する。

その代表が鳥取砂丘だ。中国山地の花崗岩などが砂となり、千代川によって海へと運ばれ、波や風によって集められたもの。その最高地点はなんと標高70m!足裏をくすぐる十万年の砂の旅に思いを馳せる。

その鳥取砂丘から東へしばらく歩くと、複雑な入り江に多くの小島が浮かぶ。鴨ヶ磯の砂は粒が大きくてキラキラ光る。岬を回り込むと、今度は玉石が転がるゴロタ浜に。

砂を洗う波音の「ササー」が、岩礁の間で「ザブン」に変わる。たった十数kmで、足元の地質がコロコロ変わった。目でも耳でも足裏でも、地形の変化を楽しめるジオパーク、それが山陰海岸だ。

ロングトレイルの神も絶賛した山陰海岸ジオパークトレイルとは?

京都、兵庫、鳥取の3府県にまたがって日本海沿岸に延びる総距離230kmのトレイル。コース1から27までセクションが細かく設定され、日帰りで楽しめる歩き道だ。2016年には米国のロングトレイルカルチャーの草分け的存在であるレイ・ジャーディン(下の写真の人物)が来日し、「世界に誇れるロングトレイルだ」と絶賛したことでも知られる。

徒歩か海上からしか行けない砂浜は、ダイナミックな岩壁が連続する鳥取県の東部に多い。5つを繋いで歩くもよし、車や自転車でホッピングするもよし。

1.山陰海岸国立公園のシンボル

鳥取砂丘(馬の背)

別天地!

視界が360度開けて日本海を見下ろせる鳥取砂丘はトレイルのハイライト。標高約47mの「馬の背」からは日本海や隠岐諸島、百名山の大山が見渡せる。眺望だけでなく、風紋や砂柱といった砂と風がつくりだす芸術作品も一見の価値あり。

併設された鳥取砂丘ビジターセンターで成り立ちや生きものなどを学び、閉館17時とともに砂丘へゆっくり向かい、水平線へ太陽が沈む日没前後に馬の背到着がおすすめの行程だ。夏は熱中症の恐れが高まるので、太陽が傾いている朝夕の行動を心がけよう。

2.トレイルをはずれたプライベート白浜

熊井浜

ビーパル取材班は何度も訪れたことがあるが、真夏以外は誰とも会ったことがないまさにプライベートビーチ!国道178号線の羽尾坂駐車場から5分ほど歩きトレイルをまたいだ先に広がる。真っ白な砂の粒はきめ細かく、ソフトな感触と静かな潮風がゴロ寝を誘う。

3.鳥取水遊びの聖地

小鴨ヶ磯

波に洗われる岩礁の間にポツンと漂う白砂のビーチ。海水の透明度が高く、生き物が集まる入り江なので、観光船やカヤックツアーも立ち寄る人気スポットだ。県道155号の鴨ヶ磯展望駐車場から高低差約55mを下った岸壁に挟まれた地形が、より社会との隔絶感を生む。

4.白浜の曲線美がナイス

大鴨ヶ磯

大粒の石英砂が水晶のように輝き、肌にまとわりつかずにサラッと気持ちいい海水浴にもってこいの砂浜。強風や荒波を遮る入り江には、野鳥や魚などの生きものたちが集まってきて、まさにパラダイス。この大小ふたつと、その間にある椿谷の3つを総称して「鴨ヶ磯」と呼ぶ。

左:大鴨ヶ磯

5.柱状節理が彩る海岸線

城原海岸(しらわらかいがん)

連続する岩礁(写真上)や大粒の砂が輝く砂浜(写真下)、波で洗われた円石の磯浜。この3つを狭いエリアで一度に味わえる県内屈指の観光名所だ。トイレを併設した城原展望駐車場から眺めるエメラルドグリーンの海と、そこに浮かぶ菜種五島の景観は息を呑む美しさ。

日本海の成り立ちを学べる

山陰海岸ジオパーク 海と大地の自然館

住所:鳥取県岩美郡岩美町牧谷1794-4

電話:0857(73)1445

定休日:月曜日(祝日の場合は翌平日に振替休館)

山陰海岸ジオパークの魅力をさまざまな資料や映像、生きものから学ぶことができる県立の展示施設。砂や生きものを間近に観察することができ、ジオパークの根幹ともいえる日本海形成の成り立ちをわかりやすく解説してくれる。トレイルに精通するスタッフが常駐するマスト立ち寄りスポット。入館料は無料。

マリンアクティビティーならおかませ

岩美町立 渚交流館

住所:鳥取県岩美郡岩美町牧谷690-20

電話:0857(73)0118

定休日:月曜日(祝日の場合は翌平日に振替休館)

鳥取県岩美町の浦富海岸エリアをベースにシーカヤック、サーフィン、SUP、ダイビング、マンタフライヤー(写真下)などのマリンアクティビティーを安全に、誰もが楽しめる自然体験施設。視点や立ち位置を変えて、海上や海中から山陰海岸を眺めてみると、また新たな発見が待っているかも!?

山陰海岸ジオパークトレイル情報はこちらから

https://sanin-geo.jp/play/geotrail/

撮影/小倉雄一郎

▼参考記事

ユネスコ認定のおすすめジオパーク

ユネスコ認定のジオパーク

新潟県糸魚川市|糸魚川ユネスコ世界ジオパーク

世界最大のヒスイ原石がある

糸魚川のヒスイは、磨かずに原石のままでも美しいのが特徴。日本随一の産地であり、縄文時代から装飾品の交易を行なっていた。フォッサマグナミュージアムでは、ヒスイ見学のほか化石採集体験も可能。

糸魚川のヒスイは約5億2000万年前にできたもので、世界最古。小滝川ヒスイ峡で発掘された。

日本最初の氷河地形が確認された蓮華エリア。蓮華温泉では、北アルプスを眺めながら入浴できる。

北海道様似町|アポイ岳ユネスコ世界ジオパーク

奇岩や岩石から大地変動が学べる

2つの大陸プレートが衝突してできたアポイ岳。周辺には地球深部のマントルの情報が残ったかんらん岩が広がり、世界的にも特異な生態系を持つ。独特な景観のエンルム岬には、アイヌの伝説が数多く残っている。

幌満峡は約8km続くかんらん岩の峡谷。地下深くのマントルでの出来事を知れる。鉱物の観察も興味深い。

低標高ながら高山植物も豊富。希少な植生で、国の特別天然記念物にも指定されている。

熊本県阿蘇地域|阿蘇ユネスコ世界ジオパーク

火山活動で作られた巨大カルデラが見もの

数十万年にわたる火山活動でつくられた世界有数の巨大カルデラがある。中央に位置する中岳は現在も活動を続け、特有の景観や植生を持つ。目の前まで近づいて火口見学が可能。

大観峰は阿蘇カルデラが一望できるジオサイト。火山灰も見られる。

写真提供/日本ジオパークネットワーク

https://geopark.jp/

▼参考記事

日本認定のおすすめジオパーク

日本認定のジオパーク

奈良県和歌山県|南紀熊野ジオパーク

3つの異なる地質体が見られる

プレートの沈み込みにより生み出された3つの地質体が見られる。温暖湿潤な気候で、多種多様な動植物が生育。熊野古道もジオパークの一部だ。北山峡では5〜9月に観光筏下りを実施。

泥岩に貫入した岩脈の橋杭岩は、国の名勝天然記念物。

古座川の一枚岩。割れ目がなく、高さ100m、幅500mと巨大。

山口県美祢市|Mine秋吉台ジオパーク

453か所の鍾乳洞がある

約9kmと日本屈指の規模を誇る秋芳洞を筆頭とした鍾乳洞が多い。カルスト地下水系の下流にあたるため、現在も地下河川の水量が豊富だ。洞窟内を探検できるガイド付きツアーもある。

秋吉台は日本最大規模のカルスト台地。サンゴ礁の石灰岩が見られる。

北海道鹿追町|とかち鹿追ジオパーク

寒冷地ならではの知恵や暮らしを体験

「寒い」を意味する「凍れ(しばれ)」をテーマに、寒冷地で暮らす人々の知恵を学べる。然別湖は道内で最も標高が高く、周辺の地下からは日本最古の氷久凍土が確認された。特殊な地形や生態系を観察するネイチャーツアーも開催。

然別湖を代表するナキウサギ。訪れる際は、生態系を脅かさないよう配慮を。

写真提供/日本ジオパークネットワーク

https://geopark.jp/

▼参考記事