CONTENTS

東京都編

高尾山|599m

とにかく人が少ない平日の早朝。都心から約1時間の高尾山

東京の新宿から電車で約1時間。高尾山(たかおさん)は初心者にもベテランにも大人気の山だ。

しかし、大人気であるがゆえに、週末の高尾山には人が溢れる。自然の中に癒しを求めたいと思っても、人がたくさんではリラックスしきれない。

そこで、平日の早朝に登ってみたらどうだろうと考え、お正月明けの平日に高尾山へ出かけてみた。

人が少なく静かな高尾山を楽しみたい人にはおすすめの、冬の早朝の高尾山についてレポートする。

高尾山に行く方法

「高尾山に登るなんて、もう何年振りだろう」

そう思いながら、日の出前に都内の自宅を出発した。家を出た時はまだまだ冷え込んでおり、気温は5度C。

今回は、新宿駅から京王線で高尾山口駅まで行った。筆者が乗車したのは、6時43分発の京王八王子行きの特急だ。

途中の北野駅で高尾山口駅行きの各駅停車に乗り換え、7時39分には終点の高尾山口駅には到着した。

新宿駅から電車で高尾山に向かう場合、京王線とJR中央線を利用する2つの方法がある。

京王線の高尾山口駅行き特急だと乗り換え無しで約54分。JR中央線の場合は高尾駅まで行き、京王線に乗り換えて次の駅の高尾山口駅に行く。この場合の所要時間は、約51分だ。

いずれの方法でも、新宿駅から1時間程度で行けてしまうので、高尾山は非常にアプローチしやすい場所にあると言えるだろう。

高尾山口駅前にいた警視庁の山岳救助隊の警察官に、冬の高尾山の様子について伺った。

「日陰の道は凍結しているところもあるので、気をつけてください」とのことだ。冬に高尾山に訪れる際は、覚えておくと良いだろう。

始発のケーブルカーは朝8時発

今回は全行程を歩かず、途中までケーブルカーを利用した。

ケーブルカーの清滝駅は、京王線の高尾山口駅から徒歩約5分ほど。舗装された道を歩いていく。

ケーブルカーは、午前8時が始発だ。平日の早朝ということもあり、まだガラガラだった。これが週末の土日だと混雑して並ぶほどになる。6分ほど乗車すると、ケーブルカーの高尾山駅に到着する。

朝の時間に高尾山にいる非日常感

普段であれば、仕事へ向かう時間だ。そのような時間に高尾山にいることで、非日常感がいっぱいになった。

早朝の空気は澄んで、静かで清々しかった。登山に向かう人は数人で、ほとんど人がいない。

聞こえるのは小鳥のさえずり。キツツキが樹木に穴を開けるドラミングの音も聞こえる。

ケーブルカーの高尾山駅を降りてから歩いてすぐの展望台からは、遠くの都心まで見渡すことができる。

初心者におすすめなのは1号路

高尾山の頂上までは、初心者からベテランまで楽しめるいくつかのルートがある。

今回、筆者は初心者でもラクラク楽しめる1号路で頂上に向かった。1号路を登るとケーブルカーの高尾山駅から、頂上まで約40分だ。

1号路では途中、薬王院で開運をお願いしながら頂上を目指すことができる。薬王院は、真言宗智山派の関東三大本山のひとつで、由緒ある寺院。天平16年(西暦744年)に開山したと言われており、すでに1200年以上の歴史がある寺院だ。

1号路は全面舗装されているルートなので、歩行に困ることはない。途中、少しきついなと思うのは薬王院の階段くらいだろうか。筆者が訪れた際は、朝も早かったのでお参りする人もごくわずか。境内も静かだ。

薬王院を抜けると、約20分で頂上に到着した。小学生の遠足では苦しい思いで登った記憶がある方も多いと思うが、なんなく頂上に到着した。

頂上到着は8時56分。普段であればこれから仕事を始めようと思っている時間だ。

富士山を大きく望める頂上

晴れていると、頂上からは富士山を綺麗に眺めることができる。冠雪した富士山の光景は、イチオシの風景だ。

しばらく美しい富士山を楽しんだ後、9時13分に下山を開始した。ケーブルカーの高尾山駅を目指す。

10時発のケーブルカーに乗車し、高尾山の麓には10時6分には到着。これから登山をする人たちとすれ違う。多くの人はこれから登るのだな、と思いながら京王線の高尾山口駅に向かった。

なお、高尾山口の駅前には「京王高尾山温泉 極楽湯」という日帰り温泉もある。

営業時間は午前8時から22時45分ですので、早朝登山の後でも楽しめる。

平日早朝の高尾山は最高の朝活かも!

平日の早朝に登ってみて感じたことは、何よりも朝の空気が清々しく気持ちが良いこと。

週末の土日と比べ登山者が少ないため、静かに高尾山の自然を楽しめる最高の朝活になった。

また、午前中に下山できるので、お昼前後には都心に戻ることができる。

午後からは、全く別の活動をできるかもしれない。清々しく静かな平日早朝の高尾山は、おすすめだ。

▼参考記事

愛宕山|25.7m

東京23区内、特に山手線の内側はビル街や飲食店街、住宅街ばかり。そう思っている人が多いかもしれない。だが、目を凝らせば東京都心にも「山」はある。

「愛宕山」は、低山好きにはおなじみの「山」だ。自然の山として、山手線内で最高峰の山で標高25.7m。

愛宕山への「最寄り登山口」は、日比谷線神谷駅か、日比谷線虎ノ門ヒルズ駅だ。

▼参考記事

神奈川県編

陣馬山|855m

日帰りで登れる神奈川のオアシス「陣馬山」とは?

神奈川県の北端にそびえる「陣馬山」。道中の森や里山風景が美しく、山頂からは、低山とは思えないほどの絶景を望むことができる。

神奈川県と東京都の境に位置しており、有名な「高尾山(たかおさん)」から縦走することもできる。

今回は、筆者が大好きな「栃谷尾根(とちやおね)コース」で登り、「一ノ尾尾根(いちのおおね)コース」で下るルートをご紹介する。

登山行程

「栃谷尾根コース」から登り、「一ノ尾尾根コース」で下るルートの情報は、以下の通りだ。

- 歩行時間(標準コースタイム):約4時間〜4時間半

- 歩行距離:約13km

- 標高差:約600m

ゆっくりと歩きたい方は、もう少し歩行時間が長くなるだろう。また、山頂でたっぷり時間を取りたい方は、少し早めに歩くか、早朝から登り始めるといった工夫をするといいと思う。

このコースは、序盤の里山風景が非常に綺麗なのが特徴。どこかほっとするような、穏やかな雰囲気を楽しめる。

登るのにおすすめの時期は、やはり新緑と紅葉のころだ。鮮やかな木々の色合いに目を奪われること間違いなしだ!

陣馬山ハイキングへいざ出発!

1.新宿駅から藤野駅へ

まずは新宿駅からJR中央線で高尾駅に向かう。高尾駅に着いたら、JR中央本線に乗り換えて藤野駅で下車しよう。

藤野駅が、陣馬山登山口の最寄り駅だ。

2.藤野駅から陣馬山登山口へ

陣馬山登山口が見えたら、いよいよ登りが始まる!

藤野駅から、歩いて陣馬山登山口へ向かう。歩行時間は約30分、ほとんど平坦な道路沿いを歩いていく。路線バスもあるが、便数が少ないため、ウォーミングアップを兼ねて歩いていこう!

3.陣馬山登山口から里山エリアへ

陣馬山登山口と書かれた石碑の前に到着した。石碑の横には広いスペースがある。ここで靴紐を結び直したり、荷物を整理したりしておこう。

沢沿いの道を歩いていると、心地良い水の音が聞こえてくる。晴れの日には、川の水がエメラルドグリーンに輝く。

まだまだ序盤だが、その美しさについ立ち止まってしまうスポットだ。

しばらく車道を歩いて、ゆるりと標高を上げていく。ところどころ見える山並みがまた美しい。こちらも、つい足を止めて眺めてしまうスポットだ。

山道に入る手前では、美しい茶畑とその先に広がる山々に目を奪われる。

ここは、栃谷尾根コース上で筆者が一番好きな場所だ。ぜひ、みなさんも堪能してほしい。

ちなみに、茶畑は農家の方が一生懸命手入れをしている場所だ。コースから外れて畑の中へ入らないようにしよう。

4.山道に入って山頂を目指す

すでに見どころ満載の栃谷尾根コースだが、ここから森林歩きが始まる。

登り坂も勾配が比較的緩めで、たまに平坦な道もある。まさに森林浴にピッタリの道だ。

春は新緑で埋め尽くされ、秋には紅葉の赤色と常緑樹の緑色のコントラストを楽しめる。また、新緑の時季には植物が柔らかい色をしていて、心が浄化される。

山頂直下では少し坂道が続くため、森歩きを楽しみながら、ゆっくり登ることをおすすめする。

5.山頂に到着、360度の大パノラマ!

山頂に着いた。その広大さに驚く。登りで蓄積された疲労が一気に解放されるような達成感を覚える。

嬉しいことに、山頂には、絶景を眺めながら食事ができる茶屋が3軒ある。

私は、「信玄茶屋」の山菜うどんとアイスコーヒーにハマっている。特に、アイスコーヒーがよく冷えていてとても美味しい。火照った身体に染み渡る。

6.なだらかな一ノ尾尾根コースから下山

下りは、なだらかな一ノ尾尾根コースを通る。

整備された歩きやすい道で、気軽に森林浴を楽しむことができる。家族連れに人気のルートだ。

▼参考記事

大野山|732m

大野山とは?

丹沢の南西に位置する標高732mの山が、大野山だ。

山頂一帯が県営の牧場であったという歴史があり、現在も民間で運営されている(観光牧場ではない)。

標高1,000m以下の低山だが、その眺望は登山道・山頂それぞれに優れており、つい歩みを止めては見惚れてしまうほど。登山道は幾つかあるが、今回ご紹介する御殿場線谷峨駅から山頂を目指し、登頂後に山北駅に向かって下山するルートが王道だ。

丹沢の山といえば、低山でありながら急勾配の道が連続するルートが多いことで知られているが、大野山は急勾配はほとんどないので、脚の負担が少なく歩けるのがポイントだ。また、ルート上には木彫りがさり気なく置かれていたり、東屋でのんびり休憩できるなど、サッと登って下山する様な登山ではなく、山を歩き、自然をゆっくり感じながら登ることができるのも魅力。登山をはじめて色々な山に登ってみたい方、家族や友人を連れて山の魅力を伝えたい方、気軽に登ってのんびりしたい方など、様々なニーズに応えられる、それが大野山だ。

登山口までのアクセスとルートの難易度

東海道線で小田原・熱海方面に乗車。国府津駅で御殿場線に乗り換えて谷峨駅で下車する。東京駅から谷峨駅までの所要時間は約1時間40分だ。

※御殿場線はsuicaを使っての乗り換えができないので、切符を購入しておくか、国府津駅で一旦改札を出て再びsuicaで入場する必要がある。

難易度は初心者向きで、登山をはじめた方でも準備をした上で登れば安心して登れる難易度だ。スタートから下山までの所要時間は約4時間で、途中の休憩を加えると約5時間だ。

ルートは、登山道までの舗装路→登山道→山北駅までの舗装路に分かれている。いずれもしっかりした道標があり、地図は必携だが、迷いにくい。また、大きな危険箇所はなく、露出した木の根や細かな段差はあるが、整った登山道が終始続く。

このように怪我のリスクは低いルートだが、疲労感が出てくる下山開始時に唯一勾配が急な階段があり、足を捻ったりしないよう注意はしよう。

いざ大野山へ!

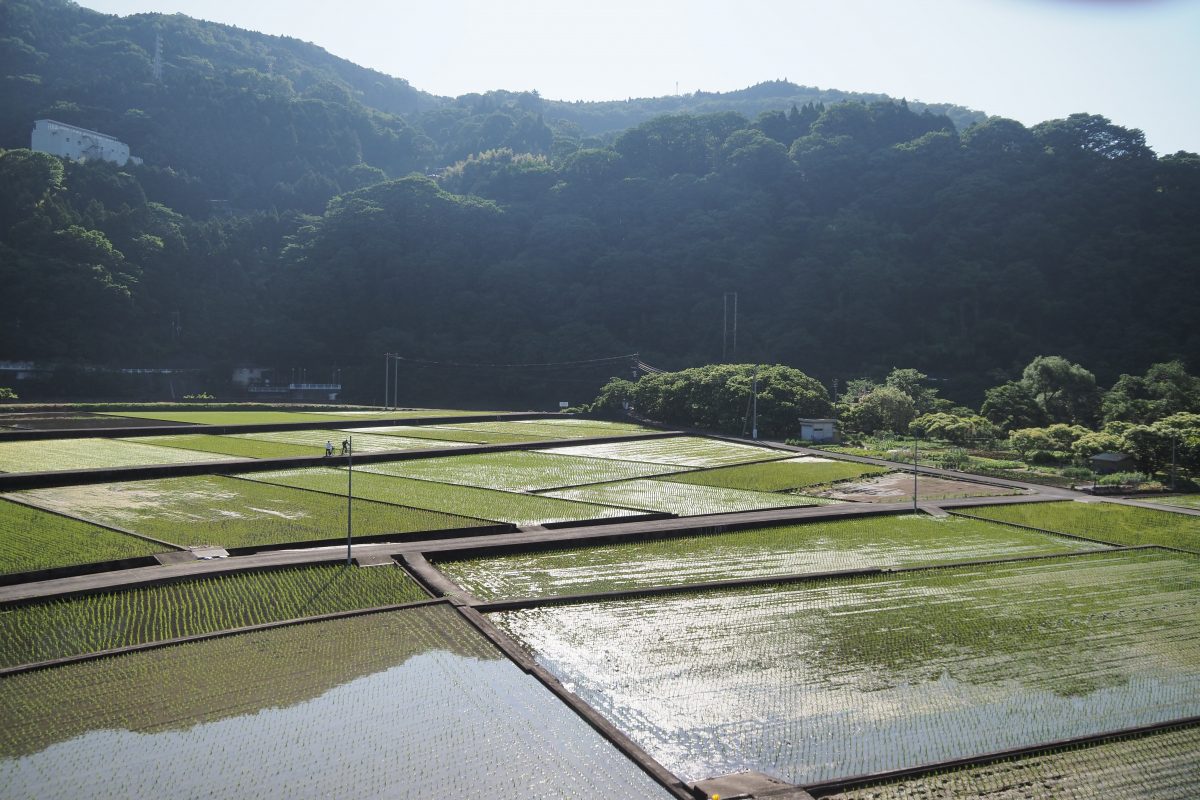

谷峨駅からスタートだ。神奈川県といえばお隣は東京都で都心に近いエリアだが、タイムスリップしたかのような風景に、登山への気持ちも高まる。

登山道に向けて歩き出す。のどかな田園風景。まだスタートしたばかりなのに何度もシャッターを切ってしまう。

橋を渡る。なんだか渡るだけでもワクワクする。

橋を渡ったら舗装路を緩やかに登る。

突然現れた登山道。気合が入る。

登山道のはじめは樹林帯の中を歩く。アスファルトと違って柔らかな土の感触が登山口を通して伝わってくる。

途中で舗装路に出る。ここにはトイレがあるので、休憩がてら利用しておくと良いだろう。

一休みしたら再び登山道へ。徐々に陽光が入るようになり、気持ちも弾む。

再び舗装路に出ると小さな東屋がある。

東屋を過ぎてしばらくすると視界が開ける。山に来たな~と感じる眺望に、ここまでの疲れも忘れてテンションが上がる。

富士山も見える。丹沢は至るところで富士山が見え、様々なシチュエーションの富士山が撮影できる。

見下ろすと、こんなに登ってきたんだなぁと感動に浸れるのが登山。ここまで来ると登りはほとんどなくなる。

山頂に近づいてきた。山頂一帯が牧場であった歴史もあってか、どこかのどかな風景が広がる。

山頂に到着だ。

山頂からは富士山、丹沢の山並み、丹沢湖などの眺望が広がる。山頂にはトイレやベンチがあり、休憩には最適な場所だ。

山北駅に向けて下山する。緩やかな下りの舗装路を歩く。

山頂を過ぎてもこれほどの景色。下山するのがもったいない気分だ。

登山道に入る。急な階段。下りでは怪我の恐れもあるので慎重に。

樹林帯に入る。一本道なので安心だ。

下っていくと舗装路に出る。ここで登山道は終わり、山北駅までところどころに出ている道標と地図を見ながら歩いていく。

かつての小学校。現在はカフェとなっている。

丹沢の名峰、塔ノ岳の登山口にいた2人組。突然いなくなったと思ったら、ここで再会できた。

国道246号線まで来た。山北駅までもうしばらく歩く。

御殿場線の線路。なんだか風情があって、電車が通るのをぼんやり眺めるのが好きだ。

山北駅に到着だ。お疲れ様でした。

▼参考記事

明神ヶ岳|1169m

アクセス良好!観光地・箱根の連峰を歩こう

今回紹介する登山ルートは、神奈川県でも有数の観光地である箱根にある連峰、明神ヶ岳〜金時山の縦走※だ。

箱根付近は電車やバスが充実しているため、登山口までのアクセスは良好。しっかりとした登山、そして絶景を楽しめるコースとなっている。

※縦走とは、山頂に登ったあとに下山せず、次の山へ向かうことを指す。

明神ヶ岳登山口へのアクセス

今回の登山口は、明神ヶ岳の「最乗寺登山口」という場所だ。

まずは、JR小田原駅から大雄山線に乗り、終点の大雄山駅を目指す。

ここから最乗寺登山口まで行くには、伊豆箱根バスが運行しているバスが便利。

大雄山駅横のバスロータリーで乗車し、終点の「導了尊」で下車してほしい。

下車後は、最乗寺登山口まで少し歩く。

明神ヶ岳登頂

いよいよ登山だ。

登山口から明神ヶ岳山頂までは、およそ160分。

しっかりと整備された登山道なので、初心者でも安心だが、起伏に富んだ場所などもある。足元に注意しながら進もう。

天気が崩れた後などは、ぬかるみやすくなっているので特に注意してほしい。

道中には、ロープウェイの遺構もある。このように、山の歴史に触れることができるのも、魅力のひとつと言える。

ここまで来ると視界もだいぶひらけ、山頂に近づいていることがわかる。もうひと踏ん張りしよう。

明神ヶ岳に登頂した。

そこからは、方角によって大涌谷や相模湾が見渡せ、開放感のある景色を味わえる。

天気が良ければ、金時山越しに富士山を見ることもできる。

ベンチがあるので、ここで休憩や山ごはんを楽しんでも良いだろう。

金時山を目指す

ここからは金時山までの縦走だ。時間にして、およそ150分。

明神ヶ岳~金時山の間は、比較的背の低い植物が多く、見晴らしの良い尾根が続く。景色を楽しみつつ進む。

金時山への最後の登りは階段が多く、体力を使う。

ストレッチで体を動かしたり、栄養を補ったりしてから、ラストスパートをかけましょう。

金時山登頂後に待ち構えているのが、この絶景だ。疲労感も程よく、登ってきて良かったと思える瞬間だった。

金時山山頂には、2つの茶屋があり食事も可能だ。

名物の「きのこ汁」や「金時おでん」、そのほかにもいくつかメニューがあるので、登頂の際に利用するのも良いだろう。

しばし休憩の後は、下山予定の金時神社を目指す。

金時山から金時神社までの下りは、およそ60分。

道中は石がごろごろしているところもあるので、歩く際は注意しよう。

下っていくと見えてくる金時宿り石。

金太郎にまつわる伝説が残る石のようで、その石からパワーを感じるのは筆者だけではないはずだ。

このコースを選んだ際には、ぜひ見てほしいスポットである。

金時神社に到着した。金太郎にゆかりのある場所だけに、その伝説などに触れるのもおすすめである。

近くにはトイレもある。

小田原方面に帰るには、金時神社から徒歩10分ほどにある、「仙石」のバス停からバスに乗車しよう。

▼参考記事

金時山|1213m

金時山

金時山の基本情報

金時山は神奈川県足柄下郡箱根町に位置し、標高は1,213mである。

箱根の外輪山のひとつで、神奈川県と静岡県の県境にそびえている。山頂景色の良さと山道の美しさが高い評価をされており、日本三百名山にも選ばれている。

登山口から山頂までの道も長くなく、危険箇所も山頂付近以外ほとんど無い初心者向けの山と言える。

事前の計画と準備をしっかりすれば、ビギナーでも登りやすい山だ。

これが最短!初心者におすすめの金時見晴パーキングコース

金時山の山頂へ至るまでの選択肢はいくつかあるが、今回私がおすすめしたいのは金時見晴パーキングから登るコース。

駐車場から山頂まで1時間と、コースタイムは非常に短い。さらに危険箇所もほとんど無く、登山初心者や無理せず頂上まで登りたい方にはもってこいだ。

※コースタイムは神奈川県公式ホームページを参考にしている。

情報を集めしっかり計画を立てれば、誰でも登ることのできるコースとなっている。

幻想的!笹藪の間を通る序盤

笹の中を歩く幻想的な道をまずは歩く。

空の青さと相まって、非常に美しく気持ちの良い山道である。

かなり整備が行き届いており、分岐には真新しい道標も立っている。

振り返ろう!大涌谷の煙が見えるぞ

中盤からは背中に煙をモクモクあげる大涌谷と、その隣には仙石原のカルデラも控えているため、振り返れば絶景という条件で登ることができる。

傾斜も高くなりきつくなってくると思うので、立ち止まって絶景を見ながら息を整えよう。

頑張って登り、山頂に到達すれば、先ほど紹介した絶景を拝むことができる。

絶対に注意しなければならない点

このコースでは、登山口となる金時見晴駐車場から山頂までの道中にトイレがない。

一番近い場所でも仙石原まで下りないといけないので、駐車場に入る前に必ずどこかでトイレを済ませておくことが賢い選択だ。

山頂にはトイレがあるが、維持管理のために使用者は100円を支払う必要がある。小銭の携帯を忘れないようにしよう。

登山をするうえで、トイレ事情を調べておくことは重要ポイントの一つなので覚えておこう。

▼参考記事

塔ノ岳|1491m

塔ノ岳の基本情報

丹沢山を主峰とした神奈川県の山岳地帯である丹沢大山国定公園で、最も人気のある山がこの塔ノ岳。標高は1,491mだ。

日本百名山のひとつでもある丹沢山まで登るには、少なくとも1泊する必要があるため、経由地点である塔ノ岳まで来て下山する日帰り登山者が多い。

ちなみに塔ノ岳は日帰りできる、といっても往復にはかなり時間を要する。

しっかりとした計画を立てなければならない、中級者向けの山といえるだろう。

塔ノ岳を訪れる場合、主峰の丹沢山まで行かず満足できるのかと、心配になるかもしれない。しかし塔ノ岳は息を呑むほど美しい、素晴らしい山頂景色を持つことでも有名だ。

晴れた日には、富士山を正面にして広がる山岳地帯を見渡すことができる。

日本が山岳の国だとわかる壮大な風景に、心打たれること間違いなし。人生に一度は見るべき絶景である!

まるで映画のような風景が、あなたの心を包み込んでくれるだろう。

絶景を見ながら進む!おすすめの表尾根コース

塔ノ岳に登るには様々なコースがあるが、筆者がおすすめしたいのは表尾根コースだ。

ヤビツ峠バス停から始まるこのコース最大の特徴は、複数の頂上を経由する縦走コースだという点。

縦走を行なうことからアップダウンも激しく、神奈川県秦野市観光協会によるマップでは往復で8時間程度とされており、相応の体力が必要だ。

ただ、そんな険しい道のりなのですが、挑むだけの見返りがこのコースには存在するのである。

塔ノ岳表尾根コースの魅力と特徴

低山でも美しい稜線

都内から日帰りで登ることができ、かつ美しい稜線を見ることができる山は多くない。

塔ノ岳の表尾根コースはそれを実現している、数少ないコースだ。

二ノ塔・三ノ塔・烏尾山・行者岳・政次郎ノ頭・新大日・木ノ大日・塔ノ岳と複数のピークを越え、ところどころで美しい稜線を横目に、絶景を堪能しながら登ることができる。

きついアップダウンの道のりと対照的に、目の前には癒される絶景が広がる、登山の醍醐味を凝縮した魅力あるコースだ!

整備された登山道

毎年多くの登山者が訪れることから、登山道はかなり整備の行き届いた状態だ。

ところどころで現われる木道は足の負担をやわらげ、安心感を与えてくれる。

木道は被写体としても大活躍!塔ノ岳の絶景と木道のセットアップは映えること間違いない。

風化による崩落跡

塔ノ岳や丹沢山をはじめとする周辺の山塊は、人間が生まれるはるか昔に日本列島に誕生している。

神奈川県自然環境保全センターによれば、一帯は1700万年前に海底火山として生まれ、プレートの移動に伴って伊豆半島と衝突し隆起していってつくられたそうだ。

丹沢の各所でオウムガイやサンゴの化石が発見されているのが、その証拠。

そのため、途方もない年月での風化は激しく、所々で崩落の現場を見ることもできる。

これもまた塔ノ岳の魅力として紹介したい要素の一つである。

集中が必要な鎖場

表尾根コースには鎖場と呼ばれる、鎖を用いて厳しい傾斜を登る箇所が存在する。

登るには体力と集中力が必要だ。滑らないよう、手袋を事前に準備しておこう。

塔ノ岳登山に必要な準備

丹沢はツキノワグマの生息域として有名な土地であり、彼らに鉢合わせないようにする準備が必要だ。

神奈川県のホームページでは遭遇を避けるため、熊鈴やラジオの装備を推奨している。

またツキノワグマの出没情報を収集し、目撃情報などがある地域には近寄らない判断や、ツキノワグマの行動が活発になる朝夕や霧が出ている時の登山を避ける判断も必要である。

一般的に憶病な性格で、自ら人を襲いに来ることは考えにくいツキノワグマ。

出合わないための工夫や準備をして、鉢合わせてしまう状況を作らないことが大切だ。

有料のトイレあり!

表尾根コース上にはいくつかのトイレが存在するため、おなかの緩い筆者も安心して登っている。

水洗ではなく微生物の力を借りて分解していくタイプのトイレなので、ペーパーは便器に捨てられない。

また、これらのトイレは全て有料で100円かかる。

絶対にペーパーとそれを入れるためのビニール袋、小銭を忘れないようにしよう!

▼参考記事

大山|1252m

街からもよく見える巨大な「大山」の標高は?

大山は神奈川県伊勢原市にある山で、標高は1,252m。

神奈川県の公園や商業施設の屋上など、ある程度開けた場所から西側を見てみると、大きな山塊を見られることだろう。

その山々こそ、神奈川県が誇る自然の宝庫、丹沢大山国定公園だ。

そして、大山はその丹沢の先頭に立ち、街からはもっとも大きく見える。大山の山頂からは関東平野、特に横浜方面の街並みを一望することができる、非常に優れた山だ。日本三百名山にも選ばれている。

大山は歴史を感じる王道コースが魅力的!ケーブルカーで阿夫利神社駅まで登れる

メインコースは古の山道

大山を登る一般的なコースは、ケーブルカーで阿夫利神社駅まで登り、駅前の阿夫利神社下社から山頂である阿夫利神社本社を目指すコースだ。

阿夫利神社を含めて、その一帯の歴史は大変古く、阿夫利神社公式HPによればその起源は2200年以上も前にさかのぼるとか。

実際に登るとわかるが、山道も石段が積まれており、古の風格を感じさせてくれる。

阿夫利神社下社から少し登って尾根に出ると、今度は塔ノ岳や丹沢山に続く表丹沢の山々を丸ごと見ることができる。

山好きの人には、ここが絶好の撮影スポットとなるだろう!

初心者向けも舐めてはいけないキツさ

伊勢原市観光協会によれば阿夫利神社下社から山頂までは、片道1時間30分程度とコースタイムも短く、石段や木道により整備もされているため初心者向けと言える。

しかし、勾配は急な場所が多く、舐めてかかれば高い心拍数で大きな疲労感に襲われることだろう。

十分健康な状態で、自分の身体と相談して決行するのが望ましいコースなので決して無理はしないようにしよう。

登頂のご褒美は絶景と山頂飯のフルコース

キツい山道を登り切ったご褒美は、絶景と共に食べる山頂飯だろう!

これのために登っていると、登るたびに筆者も感じさせられるばかりだ。

多くの登山客が登ることから、山頂にはベンチやテーブルが多く用意されている。ここで湯を沸かしたりなど、多様な方法で胃袋も心も満たすことができる。

山頂周りを少し見て回るのも、大山の楽しみだ。山頂にある阿夫利神社本社の境内では、複数の写真スポットもある。

下山後には麓でお買い物を楽しめる

ちなみに、ケーブルカー駅とバス停の間の道のりには、「こま参道」と呼ばれる雰囲気あるお店が並んだ道がある。

こま参道のお店は、お菓子や農産物などのお土産を多く扱っており、食事処も豊富でとても魅力的だ。

毎度お土産をここで買いすぎてしまう筆者である。

▼参考記事

千葉県編

伊予ヶ岳|336.3m

出かけたのは房総のマッターホルンこと伊予ヶ岳

出かけたのは千葉県の房総エリアにある伊予ヶ岳。

伊予ヶ岳の特徴といえば、麓からも望める、突き出た岩峰だ。その景観から、房総のマッターホルンとも呼ばれている。関東百名山に数えられ、人気があるので、秋から春先にかけてのシーズンの週末には登山客でにぎわう山だ。初心者でも山頂から麓までを、1時間ほどで往復できる。

ちなみに、著者の住んでいる千葉県の南房総エリアは、500m以下の丘陵地帯が広がり、都心からのアクセスも良い地域。今回ご紹介した伊予ヶ岳以外にも、初心者でも挑戦できる山が多くある。

アクセス情報

公共交通機関

JR内房線「岩井駅(北口)」から市営路線バス富山線「天神郷」下車

マイカー

館山自動車道 鋸南富山ICから県道184号を経て平群天神社駐車場

駐車可能台数:約20台 料金:無料

伊予ヶ岳データ

山頂所在地:千葉県

山域:房総半島

標高:約336M

登山のスタートは平群天神社

登山口は平群天神社の奥にある。神社を正面にして左側に進もう。

登山道はよく整備されており、本格的な登山靴でなくても、普段から履きなれた靴で歩くことができる。著者の足で20分ほど歩くと、富山(とみさん)への分岐点を通過し、見晴らしのいい場所に出た。

屋根のある東屋があるので、一息つくのにぴったりだ。眼下には平群の集落と南側の山々が望める。

本格的な鎖場もある

東屋を過ぎると、今までの登山道よりも傾斜がきつくなり、鎖やロープを頼りに登る鎖場が続く。ただ、鎖場といっても、慎重に進めば誰でも登ることができるほどの鎖場だ。著者の6歳になる娘でも、登ることができた。

鎖場は道が細くなるので、混雑しているときは譲り合いが必要だ。登りと下りでバッティングしてしまった場合は、どちらが先に行くのか、お互いに声を掛け合うようにしよう。また、鎖やロープの破損による事故を防ぐためにも、鎖やロープに取りつくのは一人ずつにしよう。

山頂はぐるり360度の絶景

著者の足で10分~15分ほど鎖場を登ると、南峰山頂に到着だ。安全のために山頂は柵で仕切られている。

そこからの景色はぐるり360度の絶景!眼前には御殿山や、対になったピークを持つ富山(とみさん)を望むことができ、遠くには東京湾、天気が良ければ伊豆半島も望める。

頂上には広いスペースはないが、頂上の岩場の真下には机とベンチが設置されている。

南峰山頂から著者の足で5分ほど足を延ばすと、北峰山頂に着く。北峰山頂からは、先ほどまでいた南峰山頂の岩場を眺めることができる。

山頂を堪能したら来た道を戻ろう。登山中の事故のほとんどは体力と集中力が切れる下山中に起こる。麓に着くまで、十分に注意して下山しよう。

▼参考記事

鋸山|330m

東京湾を見下ろして歩く

房総半島南端近く、金谷港の背後に、その名のとおりギザギザと鋸(のこぎり)の歯のように切り立つ山。鋸山の頂上付近は、かつては石を切り出していた採石場で、そのため岩壁がスパッと切り立っている。

岩壁上には、垂直に真下を見下ろすことができる「地獄のぞき」があり、スリル満点だ。山頂駅付近や山頂からの絶景もすばらしく、眼下の東京湾を行き来する船をはじめ、三浦半島、遠く富士山までもが展望できる。

鋸山へのアクセス

鋸山ロープウェーか鋸山登山自動車道を使えば、徒歩わずかで鋸山の山頂展望台に立つことができる。ただし、ここは本当の山頂ではない(山頂を展望する展望台)。ロープウェー山頂駅から鋸山山頂までは徒歩約30分。JR内房線の浜金谷駅から関東ふれあいの道、または車力道を歩いて山頂にいたる登山道も整備されている(駅から山頂まで徒歩約1時間半)。時間と体力に余裕があれば、静寂と濃い緑に包まれたこれらの道から、歩いて登るのもおすすめ。そのほか内房線の保田駅を起点としたルートもある。

日帰り登山ではずせない持ち物

教えてくれた人

自然教育研究センター・インタープリター

梅田由花さん

高尾山のガイドを始めて10年。休日は植物観察を目的にしての低山散策が趣味。「10年登り続けていても、毎日発見があります!」

熱中症対策の水や行動食は必須!

低山といっても日帰りのミニハイクからガッツリ縦走までスタイルはさまざま。今回は初心者の日帰りお手軽ハイクを想定。

「シューズとバックパックとウェアは、サイズの合ったものを。重ね着で体温調節をするので、速乾性の高いベースレイヤーに保温性のあるミッドレイヤー、風雨を遮るアウターを重ねます。素材はレーヨンやコットンよりポリエステルがおすすめ」

ここに防寒着を1、2枚プラスすればウェア類はOK。

「山の天気は変わりやすいので、雨具は折りたたみ傘を忍ばせておくといいですね。濡れて体温が低下するのを防ぎます」

これからの季節は熱中症対策の水や行動食も必須だ。

▼参考記事