恩師に聞かされた琵琶湖固有種の味

大野麥風(1888~1976)『大日本魚類画集』に収められた「鯰」(1938)。マナマズである。麥風は絵師。作品は麦風の監修のもと彫り師、刷り師の手を経て木版画として発表された。提供/Japan Art Open Database

琵琶湖のほとりに居をかまえて、今年で30年になる。学部学生のころから、恩師筋の淡水魚研究者・川那部浩哉氏に琵琶湖の湖魚のおいしさについて伺う機会が多かった。なかでも最も興味をもったのは、イワトコナマズ(Silurus lithophilus)である。

イワトコ、すなわち「岩床」の名のとおり、琵琶湖・北湖の深場に生息していて、湖魚を扱う魚屋でも、また京都府・滋賀県内の料理店でも滅多にお目にかかることはない。

川那部氏には、何回となくイワトコナマズを食べに連れていってほしいとおねだりしていたが、ついぞその機会を得ることはなかった。わたしにとってイワトコナマズは、かれこれ40年にわたる幻の魚であった。

滋賀県高島市マキノ町海津から見た琵琶湖北湖。

琵琶湖は、いわずと知れた日本最大の湖である。総面積は670km2で、滋賀県全体の約6分の1を占めている。平均最深は41m、最深部は103.6mに達する。琵琶湖大橋を境に、南の狭くて浅い南湖と北の広くて深い北湖に分けられている。

琵琶湖周辺には東に鈴鹿山脈、西に比良山地、南に信楽高原、北に伊吹山地があり、流入する河川は1級河川だけでも118本にも及んでいる。

日本最大の湖の風物詩は独特な漁

琵琶湖では、多様な漁業が営まれている。なかでも湖岸から沖に向かって矢尻のかたちに網を張る魞(えり)漁は、琵琶湖の風物詩といってもよい。

琵琶湖北湖・海津大崎付近の魞。

障害物にぶつかると、それに沿って泳ぐ魚の習性を利用する漁法だ。湖岸から沖に向かって建てた杭と杭との間に、網を長くつなぎ合わせて魚を導き、「つぼ」と呼ばれる10m四方の袋小路に誘導する。

上からみると大きな矢印に見えるため、英語ではarrow head fish netとも呼ばれる。琵琶湖では湖岸を回遊する魚を捕らえるもので、網目の大きな「荒目魞」ではフナやナマズなどの大きな魚、網目の細かい「細目魞」ではコアユやモロコ類などの小さな魚を捕獲する。

友田淑郎博士による2種の新種記載

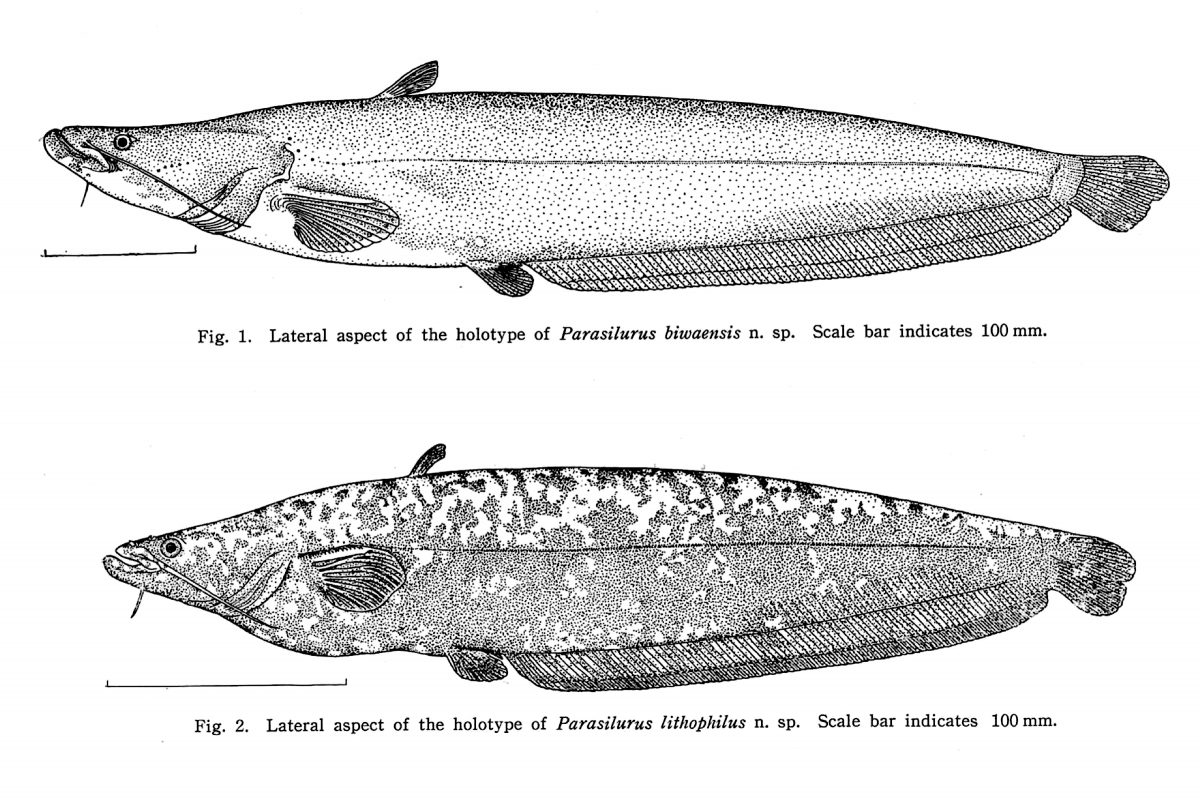

友田淑郎博士の新種記載論文「Two New Catfishes of the Genus Parasilurus found in Lake Biwa-ko」(京都大学理学部『紀要』1961年)より。上がビワコオオナマズ、下がイワトコナマズ。

琵琶湖には3種のナマズ科魚類が自然分布している。ナマズ(マナマズ)(Silurus asotus)、ビワコオオナマズ(S. biwaensis)、イワトコナマズである。ビワコオオナマズとイワトコナマズは琵琶湖固有種で、1961年に友田淑郎博士によって新種記載された。

ナマズ類でいえば、それ以外にギギ科のギギ(Tachysurus nudiceps)とアカザ科のアカザ(Liobagrus reinii)が琵琶湖の流入河川を中心に分布している。

この2種はともに個体数が減っており、絶滅が危惧されている、逆に外来種であるチャネルキャットフィッシュ(Ictalurus punctatus)は琵琶湖への定着と増加が懸念され、特定外来生物に指定されている。

チャネルキャットフィッシュは、北アメリカ・ロッキー山脈以東のカナダ南部とアメリカ合衆国に広く生息し、国内では利根川水系、霞ヶ浦、琵琶湖・淀川水系に広がっている。霞ヶ浦で1980年前後に養殖用に種苗を持ち込んだのが逃げて繁殖したとされている。

岐阜県海津市のナマズ食の文化を探った

ナマズ(マナマズ)はもともと本州、四国、九州に自然分布していた。琵琶湖周辺では5月末から6月上旬に、流れの緩やかな場所で産卵するために田んぼに遡上してくる。

住んでいる環境によって泥臭いものもあるが、清涼な環境で育ったナマズは非常においしい。

岐阜県海津市。千代保稲荷神社参道に並ぶナマズ料理店。大きなナマズの看板が目印の有名店がある。

千代保稲荷神社(おちょぼいなり、おちょぼさん)は、岐阜県海津市で木曽川・長良川・揖斐川の木曽三川に囲まれた低地にある。近隣からたくさんの参詣者を集めるおちょぼさんでは、参道でのナマズ料理がよく知られている。

ナマズの薄造り。姿から毛嫌いするひともいるが、癖のない淡白な味である。岐阜県海津市にて。

ナマズの蒲焼。ウナギの蒲焼と比べても遜色はない。岐阜県海津市にて。

ナマズの柳川。ふっくらとしたナマズの白身がおいしい。岐阜県海津市にて。

東日本のナマズは、食用のために江戸時代中頃に人間によって移植されたもので、荒川と江戸川に挟まれた埼玉県東部や、群馬県の水郷・板倉町のナマズ料理が有名である。

体長1mを超えるビワコオオナマズ

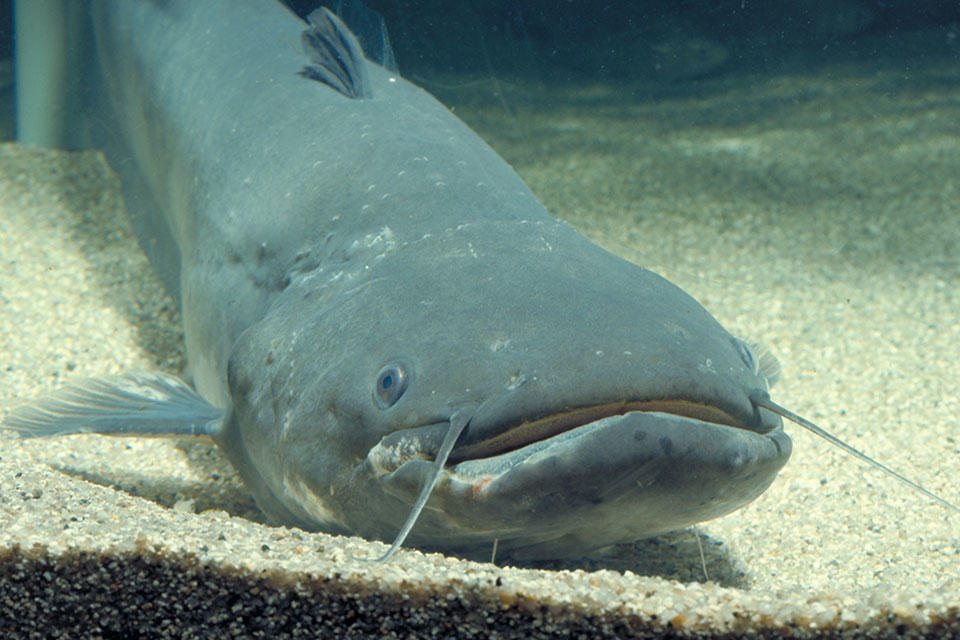

滋賀県立琵琶湖博物館に1匹だけビワコオオナマズが展示されている。

体長1mを超えるビワコオオナマズは、日本で最大級の淡水魚である。友田博士が新種記載する前から、琵琶湖の漁師はナマズと明確に区別していた。

背中は黒色で金属のような光沢がある。腹部は顎の下から体全体にかけて真っ白。琵琶湖沖合の深い場所で成長し、大きなウグイやビワマスを好んで食べているという。

大型個体のほとんどがメスで、オスはナマズやイワトコナマズの大型個体と同様に70cm程度である。6月下旬から7月の梅雨明け頃に、増水した一時的な氾濫環境や水深50cmにも満たない礫底域に接岸して産卵をおこなう。

魞漁や刺し網漁で捕獲されることがあるが、脂身に独特の臭みがあって利用されることはほとんどないらしい。

※特に記載のない写真は湯本貴和さんの撮影です。

協力/滋賀県立琵琶湖博物館 https://www.biwahaku.jp