あまりに現代化した都会っぷりに、マナウスに住む人は市場やスーパーで魚を見ることはあれど、生きた魚が泳ぐ姿を見ることはめったにないともいわれています。

今回はそんなマナウスで地元の人の胃袋に愛されるお魚「タンバキ」の泳ぐ姿を探しました。

- Text

都会に隣接する原生林のなかにあるアマゾン博物館

珍しい魚が売り買いされるマナウスの魚市場。

ブラジル北部に位置するマナウスは、地図で見ると笑っちゃうくらい四方を密林に囲まれていると同時に、都会の中にジャングルを内包した不思議な町でもあります。

魚市場へ行ってみると、そこは漁船が船着き場に乗り付けて直接売り買いする場所で、見覚えのある魚は一匹もいません。やけに細長い魚や、トラみたいな模様の魚などなど。前回まで旅していたペケペケ号の下で、私の想像もつかないような魚が泳いでいたのかも?なんて想像するとロマンがあります。

だけど今回は川じゃなくて、ジャングルを歩いてみたい!ということで、目を付けたのがマナウスにある体験型自然公園「MUSA」でした。

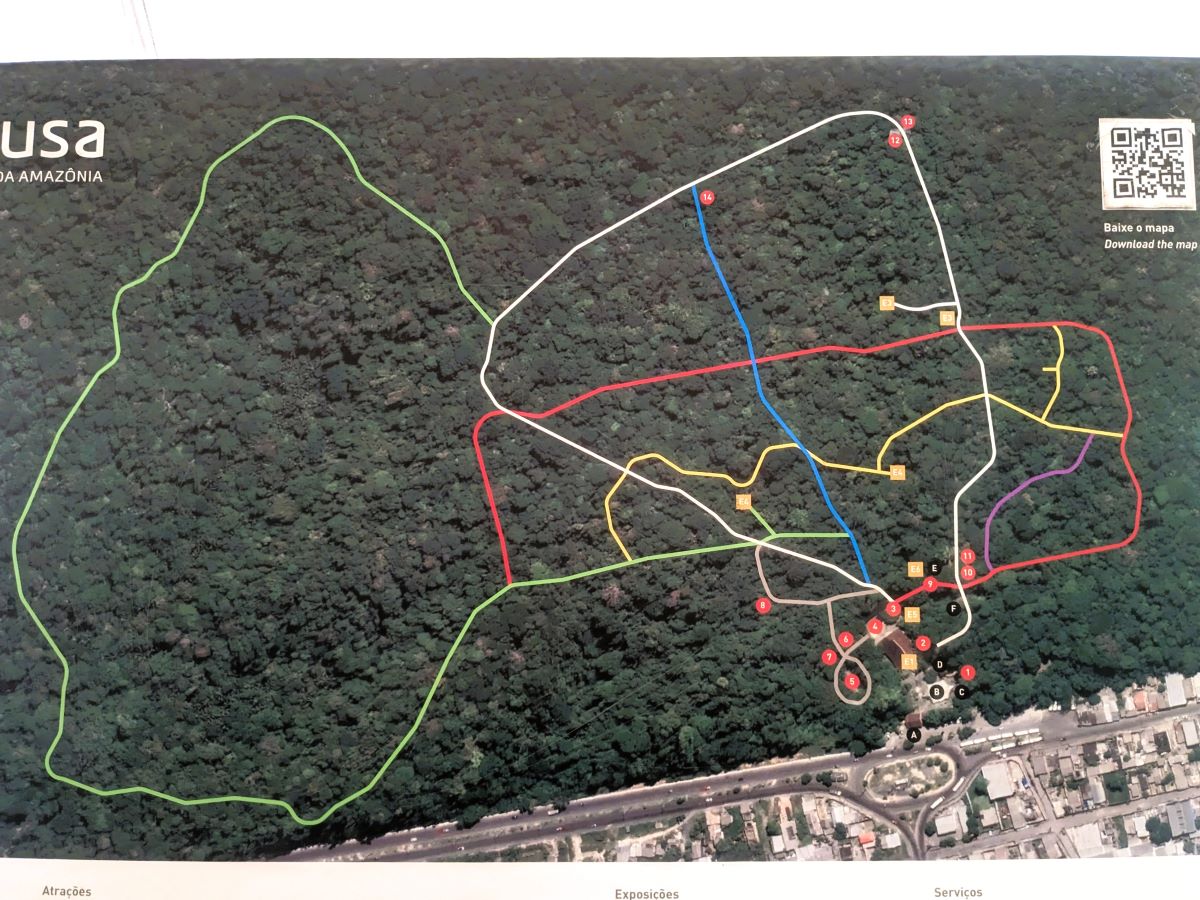

こちらは現地で撮影した場内マップです。

「MUSA」は「Museu da Amazônia」の略で、アマゾン博物館という意味です。アマゾンの動植物が保護されていて、自然や文化について学べます。

場所はマナウスの外れにあり、町の中心部からは車で30分ほど。もともとあったジャングルを整備した自然公園で、園内に張り巡らされたトレイルを自由に散策することができます。

ジャングルといえばターザンでしょ!

トレイルに垂れていたツタを上って、気分はターザン。この日はちょっとオシャレな朝ご飯を食べてから来たのですが、オシャレ着のまま、ついでにジャングル体験できちゃう気軽さもMUSAの魅力です。

トレイルを先導してくれたのは、小さなトカゲ。

歩きやすいトレイルで早速生き物を発見!小さなトカゲです。もし手つかずのジャングルを歩いていたら、きっと自分では見つけられなかったでしょう。

続いてアリの行列を発見。

続いて現われたのはアリの行列。これも、もしほんとうにジャングルを一人で彷徨っていたら、気づかずに足を置いてしまってアリに噛まれる姿が頭に浮かびます。

園内施設で飼育されている蝶。

園内には、半屋内型の植物園や爬虫類園などがあり、まるで小さな動物園のよう。予約をすればガイド付きで散策したり、バードウォッチングのツアーに参加することも可能です。残念ながら私はそういった下調べをせずにやって来てしまったのですが、安全な環境で自由にジャングルのなかを歩けるのは貴重な体験です。

ほんとうだったら森の奥深くを何日も探検しないとできない出会いが、MUSAにはギュギュっと集まっています

空から見下ろすジャングル

MUSAの人気スポットの展望台。

MUSAの目玉スポットはこの鉄塔。242段の階段を上る高さ42mの展望台です。

展望台の階段は、なんだか目が回りそう。

実際に242段あるのかを数えたいけれど、四角いらせん状の階段が目が回りそうなくらい続いていて、早々に諦めました。

キンキン、コンコンと、上り下りする人たちの足音が響きます。ちなみにこの鉄塔、上に行くとしっかり揺れます。筆者の体感で、震度2くらい。

ジャングルを見下ろす絶景パノラマビュー。

展望台の高さ42mは、アマゾンを埋め尽くす木々より高く、この地域一帯に生えている自然物にはない高さです。

聞いた話によると、古代文明で比較的高さのある神聖な建物は、その高さが周りの木より高いことに特別な意味がある場合があるのだとか。木より高いものがなにも生えていなかった時代、それを見下ろすことができるのは鳥や天の神様だけ。

東京の高層ビルの高さと比べると、数字の上では見劣りするかもしれません。でも木より高い位置で、野生のサルでも上らないような高さから森を見下ろすのは、それだけで特別なことなのです。

目を凝らすと遠くにはビル群が。

あっ、あれはもしかして!?展望台からうっすらとマナウスを埋め尽くすビル群が見えました。

怪魚ピラルクが生息する池

池に潜むピラルク。

アマゾンといえば、怪魚の宝庫。血に群がるピラニアや、高電圧の電気ウナギ。そして巨大な淡水魚の代表格=ピラルクもこの地域に生息します。

ピラルクは大きいもので体長4mを超え、その重さはなんと200kg以上に達するといわれています。1億年以上昔から姿形を変えていない、進化が止まった生きる化石というのが別名で、棲んでいるのは透明度ゼロの茶色い水のなか。

だから生息地であるアマゾンへ来ても、実際に泳いでいる姿を見ることは難しく、マナウスの地元民でも、動かない食材としての姿しか見たことがない人がほとんどだそうです。

しかし、MUSAにはピラルクを放流した池があり、時折ピラルクが息継ぎのために水面に顔をのぞかせます。

ピラルクは魚なのに、口を開いて息継ぎをするのです。通常のエラ呼吸とは違い、浮袋を肺のように使って呼吸できる不思議な魚。これは一説によると、水温の高さによる酸欠状態に陥りやすいアマゾン川で、生き残るために有効な進化なのだとか。

施設情報

旅の途中で食したアマゾン川流域に生息する魚たちの味とは?

アマゾン旅の途中でいただいたピラルクのランチプレート。

ピラルクをステーキでいだたく

これはとあるレストランで食べたピラルクのランチプレート。肉厚なピラルクのステーキです。

実はこのピラルクのステーキは、チャーシューと作り方がちょっぴり似ています。幅広の帯状に長いピラルクの身をクルクル巻いて、ギュッとひと固まりにしたものをスライスして焼いているのです。癖のない味で、ちょうど良い噛み応えがあり、まさにタンパク質を食べている感満載!パワーが出るような味覚でした。

アマゾン川の泳ぐ珍味=タンバキ

MUSAにはタンバキを飼育する水槽があり、怪魚を目の当たりにできます。

「アマゾン川で美味しい魚といえば、タンバキだよ。えっ、知らない?だめだよ絶対、食べないと!」と地元の人が猛列に勧めてくれたお魚がタンバキです。

お勧めしてくれた人物というのは、マナウスの郊外にあるウミリトゥバ村で私にモリ突きを教えてくれたファチマさん家のご主人のこと(ウミリトゥバ村の記事はこちら)。

彼曰く、アマゾン川の三大グルメ食材といえばトクナレ、タンバキ、ピラルクの三種類の魚。前述のファチマさんファミリーの大好物は、ピーコックバス釣りのターゲットとしても知られるトクナレ。でも、一般的に美味しいと評判なのは、圧倒的にタンバキなのだとか。人気だから、レストランで食べるにはちょっと高級化しているのが玉にきず。

ちなみにタンバキというのはブラジルで使われている呼び方で、正しい名前はコロソマ。コロッと丸い体をしていて、大きなものだと小学校低学年の子供くらいの重さにまで成長するそう。魚市場に並べば、机からはみ出さんばかりのボリューム。MUSAの水槽を突き破らんばかりの巨体です。

レストランでいただいたタンバキの炭火焼。付け合わせと一緒に。

旅を終えても忘れられないタンバキの味

マナウスで美味しいと評判のレストランへ行って、タンバキの炭火焼を食べてみました。

衝撃的に、旨い。フカフカの身に脂がのっていて、そのジューシーさはまるでサーモンのハラス。味付けはシンプルに塩が振ってあって、その塩が粗びきなのか、たまにガリッと歯で塩を感じるのがワイルドでアマゾンの味。炭火の風味がたまらりません。大根おろしが欲しい~。そこに醤油を垂らして、いや、すだちを絞ってもきっと美味しいだろうな。

あ~~、思い出したら、また食べたい!アマゾン川の味が恋しくなってきました。