今回は東京都中央区の佃(島)をめぐる「石川島GREEN WAY」です。

- Text

18th ルート:石川島GREEN WAY

前回はこちら↓

佃大橋のたもとで歩き終えたFILE.17の「鉄砲洲GREEN WAY」。今回は、佃大橋を渡って佃島をめぐる「石川島GREEN WAY」です。

前回、隅田川西岸の中央区湊エリアからは、川向うに新しい高層ビル群が望めました。はたして、実際に歩いてみると、どんな光景を目にすることができるのでしょうか。

石川島と佃島

現在の中央区佃1〜2丁目は、かつて「石川島」でした。そういわれても「?」となると思いますが、以下ざっくりと説明します。

1626年(寛永3年)ごろ、船手頭の石川八左衛門正次が幕府から約17,000坪の土地を拝領し、自然に形成された州をベースに島を築きます。それが、石川島です。

その18年後の1644年(正保元年)に現在の大阪府の佃から来た漁民が、幕府から拝領した干潟をベースに島を築いて住み始めました。それが、彼らが故郷の名をもとに命名した「佃島」です。

佃島は、石川島の南に位置していました。それぞれ独立した島でしたが、時代とともに周辺の埋め立てが進み、石川島と佃島は地続きとなります。江戸時代後期の伊能忠敬による江戸実測図では、すでに石川島と佃島は一体化して描かれています。

前回、違う時代に造成された佃島と月島が1964年に地続きになった経緯を記しました。実は、佃島そのものが江戸時代に別の島とつながっていたのです。

さて、今回のターミナス(=トレイルの起点や終点となるアクセスポイント)の新富町駅から、佃大橋を渡って佃エリアに入ります。佃大橋のたもと付近が先述したもともとの「佃島」で、その北側に「石川島」があります。

佃大橋から降り立つと下町情緒あふれた家並みが続き、老舗の佃煮屋さんが何軒か軒を連ねています。そこから、隅田川沿いの歩道を佃島公園方向に歩いていきます。前回、中央区湊で見かけた隅田川の渡し船に関する石碑が佃にもあり、ほかにも佃まちかど展示館、北條秀司句碑などがありました。

佃公園へと歩みを進めると、大きな鳥居が見えてきました。

住吉神社

もともと佃村(現・大阪市西淀川区佃)にあった住吉神社に、天正年間(1573- 1592年)、徳川家康が参拝。そのことで家康と同地の人々に関わりが生まれ、それが前述した江戸の佃島の築造へとつながります。そして、佃島が築かれた後の1646年(正保3年)に住吉神社が創建されたそうです。

そうした由縁から、徳川家康の御霊もまつられているとか。また、住吉神社は隅田川の河口に近い場所に位置していることもあり、船の安全の神様として知られています。

前回も触れましたが、もともと佃島と月島は佃川(つくだがわ)で隔てられていました。佃川は、佃大橋の架橋に伴う道路建設によって埋め立てられました。

ただし、その支流は今も残っていて、それが住吉神社のすぐそばを流れる佃川支川(しせん)です。佃川支川と隅田川の合流地点には住吉水門があり、その手前には住吉小橋がかかっています。

住吉水門を横目に住吉小橋を渡ると、佃公園に入ります。

石川島灯台・石川島人足寄場

住吉小橋を渡ってすぐの場所に建つ石川島灯台。隅田川河口、品川沖を航行する船の安全ための常夜灯として築かれた灯台を復元したモニュメントです。

そのすぐ近くには、石川島人足寄場(にんそくよせば)の碑があります。人足寄場とは、犯罪者の更生を主な目的とした収容施設。 石川島の人足寄場は幕末まで存続したそうです。

灯台から先は、かつて石川島だったエリアに入ります。川沿いの歩道に降りて隅田川沿いを進み、中央大橋に着きました。隅田川の上流、北側にスカイツリーが見えます。いい眺め。

中央大橋を過ぎると、佃公園から石川島公園に変わるようです。そして、石川島公園の突端まで行くと、隅田川と晴海運河の分岐点がありました。このあたりに三角州があり、石川島が築かれたのでしょうか。

さらに石川島公園を晴海運河沿いに進むと、人口の干潟が現れました。この干潟は石川島公園の終わり付近まで点在していました。

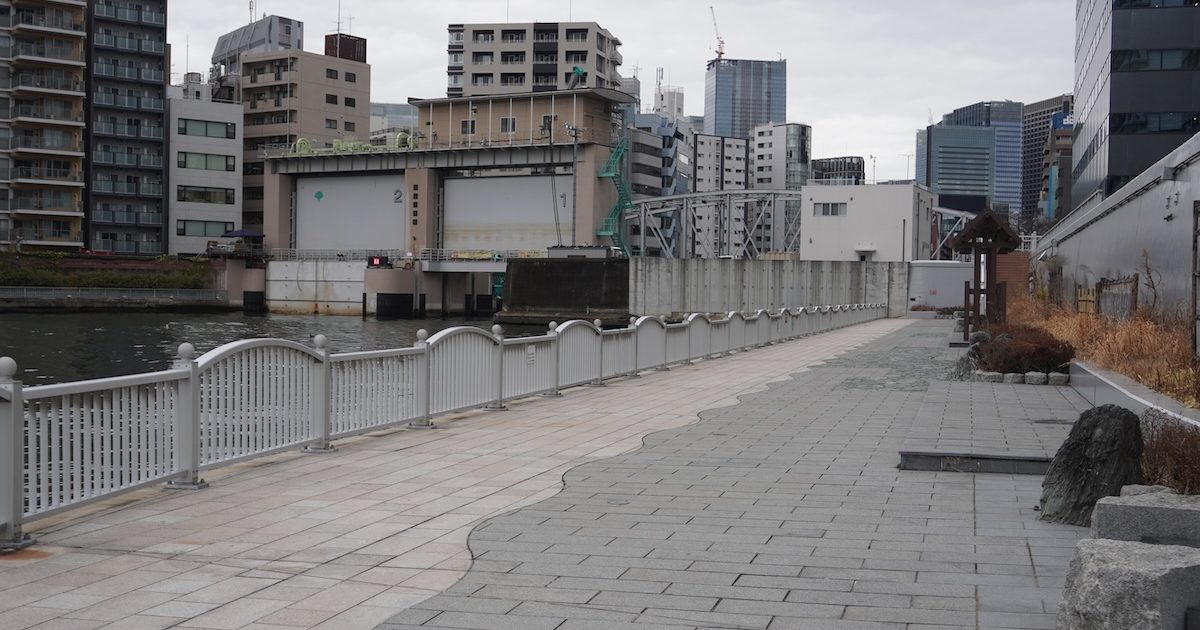

晴海運河沿いを気持ち良く歩いていたのですが、相生橋を過ぎた先で行き止まりになっていました。奥に佃水門が見えますが、まっすぐ進むことはできないようです。そこでいったん戻り、別の道を進みます。

川沿いの防波堤には多くのプランターが置いてありました。近隣の住民が世話をしているのか、区画ごとに異なる植物が育てられていました。やがて佃三丁目公園に到着し、公園に隣接して佃ポンプ所がありました。

佃ポンプ所から東京メトロ有楽町線、都営大江戸線の月島駅はすぐ近くです。ということで、佃島〜石川島の北側の川沿いをぐるっと半周した「石川島GREEN WAY」は、ここでフィニッシュとなります。

歴史の資料では「1626年に石川島を築く」などと一言でまとめられていて、なるほどと思うだけです。でも、重機もなかった400年前につくられた島を実際に歩くと、過去からの時間の流れがひしひしと感じられるし、先人たちに尊敬の念を抱きます。

そういえば、FILE.9では築地本願寺が本堂再建のために近隣の埋め立てを行った歴史を知りました。実際は大変だったのでしょうが、何だか江戸時代の人はさくっと埋立地を造成している印象を受けます。江戸時代、すごいです。

なお、前回のFILE.17「鉄砲洲GREEN WAY」と合わせて歩くと、より立体的に石川島〜佃島のことを捉えられると思います。距離的にも程よいので、ぜひ2つのGREEN WAYを歩いてみてください。

■今回歩いたルートのデータ

|距離約2.7km

|累積標高差約5m

今回のコースを歩いた様子は動画でもご覧いただけます。

●FILE.17「鉄砲洲GREEN-WAY」 to FILE.18「石川島GREEN-WAY」