今回は東京都中央区の新富町駅から築地駅まで歩く「築地川GREEN-WAY」です。

- Text

CONTENTS

9th ルート:築地川GREEN-WAY

地図を広げてぼんやり眺めていたら、ふと「ここってGREEN-WAYっぽくないかな?」と、ある場所に目が留まりました。そんなふうになんとなく見つけた道でしたが、実際に足を伸ばしてみると、いろいろ発見がありました。

ということで、FILE.9は「築地川GREEN-WAY」を紹介します。

地図を見ていて気になったのは、築地川公園。その最寄り駅はというと、東京メトロ有楽町線の新富町駅でした。個人的に馴染みのない駅ですが、住所を見ると何度も歩いている築地だったので、なんとなくイメージが浮かびました。では、新富町がどんな街なのか、まずは調べてみます。

新富町

新富町は、西に銀座、北に八丁堀、東に入船、南に築地があります。江戸時代は武家地だったそうですが、1868年(明治元年)、築地の外国人居留者を目当てに新島原遊廓が置かれたそうです。

碁盤の目に整地され、吉原、京都の島原、大阪の新町と並ぶ大規模な遊廓となりました。しかし、思い通りの集客がなく1871年(明治4年)に遊廓は新吉原、根津に移転しました。

1873年(明治5年)には、劇場の新富座が開場。周囲には芝居茶屋も建ち並んでにぎわったそうです。そんな新富座も1923年(大正12年)の関東大震災により焼失、そのまま廃座になりました。

新富町があるのは中央区で、文字通り東京の真ん中です。そんな新富町にかつて遊郭があったとは驚きです。

早速、新富町駅6出入口ターミナス(=トレイルの起点や終点となるアクセスポイント)を出発。すぐに大きな広場が見えてきます。工事中のようですが、ぐるっと広場の輪郭をなぞるように歩くと、築地川公園の入口がありました。

公園に入って駐車場を抜けると、デイキャンプ場があります。近所のビジネス街に勤める人たちなのか、スーツ姿でBBQをしていました。あとで調べたら、このデイキャンプ場を利用できるのは、中央区の在住者か在勤者か在学者のみでした。

デイキャンプ場から居留地通りを数10m進むと、芥川龍之介生誕の地がありました。

さらに数10m進むと、築地外国人居留地跡の碑もあります。明治政府は、1868年(明治元年)に築地明石町地区を外国人居留地とし、交易を自由にしたそうです。以来、西洋文化輸入の拠点となり、西洋建築による学校や病院などが建てられました。そうしたことから、現在も築地近辺にはいたるところに文明開化の史跡が残されています。

再び木々の生い茂る築地川公園に戻ると、多くの人がベンチで休んでいました。それにしても気持ちのいい公園です。少し進むと、聖ルカ通りを挟んで、さらに公園が続いています。

公園の出入り口には、暁橋跡の案内が出ていました。

ふと辺りを見回すと、公園の脇には赤穂浪士で有名な浅野内匠頭邸跡の史跡もあります。新富町の歴史でふれたように、築地近辺はもともと武家地だったので特に不思議ではありません。

実は、この聖ルカ通りを隅田川方面に進むと、ここで紹介できないほどたくさんの史跡があります。興味のある方は実際に歩いて見つけてください。ここはあくまでもGREEN-WAYを歩くことが目的なので、いったん史跡をスルーして先に進みます。

再び公園の中を歩いていくと堺橋跡があり、出口付近には備前川橋跡がありました。先ほどから橋の史跡などにチラチラふれていますが、ここできちんと説明します。

築地川

築地は文字通り「築かれた土地」、つまり造成された埋立地です。公園の名前にもある築地川は埋め立ての過程で、築地の四方を囲む掘割(水を通すための水路や用水路)としてつくられました。川という名称ではあるものの、流れのない水路のようなものだったそうです。

そして、1964年の東京オリンピック開催を契機とした都市基盤整備の一環として、1960年ごろから65年あたりにかけて築地川の埋め立てが行われました。その跡地は、一方は首都高速道路になり、もう一方は築地川公園として生まれ変わります。このルートを歩くにあたり、「築地は知っているけど築地川って聞いたことないな」と思っていたのですが、そうした歴史的背景があったんですね。

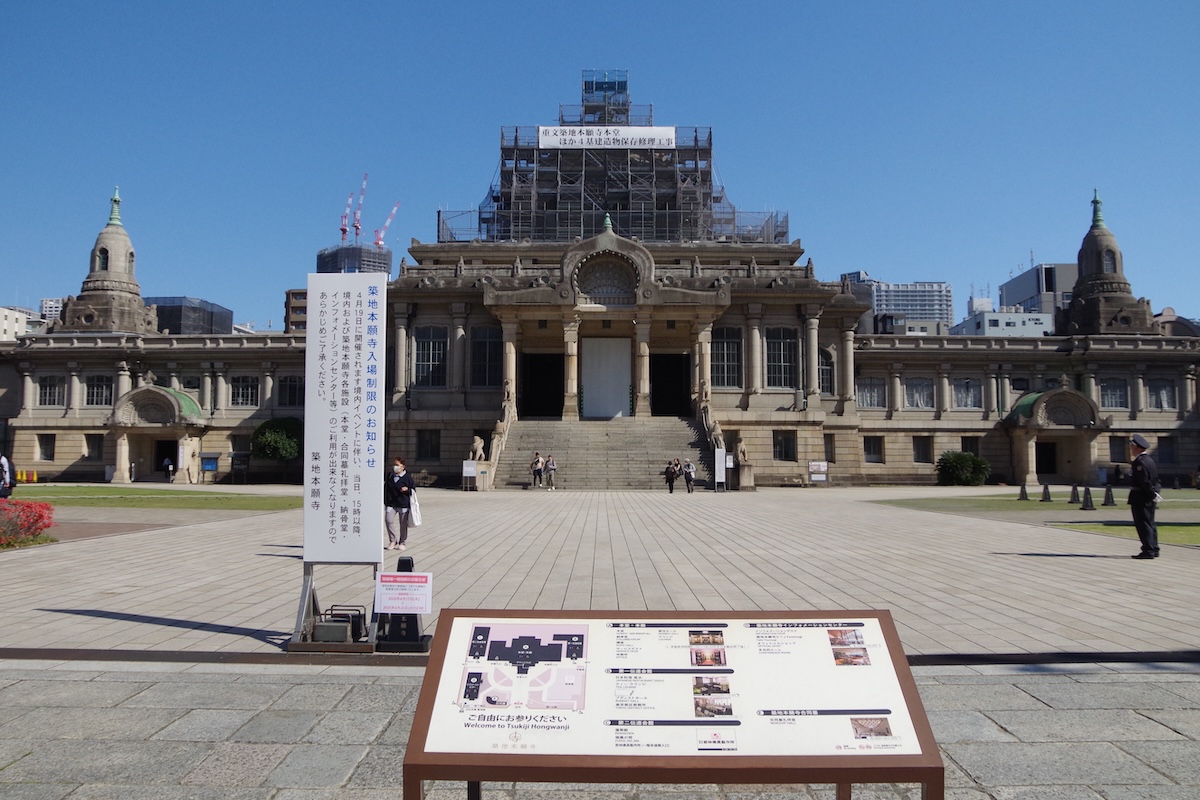

さて、築地川公園を抜けるとその先に備前橋第三駐輪場があり、そのまま通り抜けられる緑の小径があります。いよいよGREEN-WAYらしい道になってきました。実は、この緑のエリアの一方の壁は、浄土真宗本願寺派 築地本願寺なのです。

築地本願寺には何度か来たことがありますが、正直、お寺の歴史などは理解していません。ふと、どういう来歴のお寺なのか気になり、調べてみました。

築地本願寺

浄土真宗本願寺派の寺院で、京都市にある西本願寺の直轄寺院。聖徳太子手彫と伝承される阿弥陀如来立像が本尊とされています。

もともとは1617年に、西本願寺の別院として浅草御門南の横山町(現在の日本橋横山町、東日本橋)に建てられたそうです。しかし1657年、明暦の大火(振袖火事)により本堂を焼失。江戸幕府の区画整理のため元の場所での再建が許されず、代替地として八丁堀沖の海上が下げ渡されました。

そこで佃島(現:中央区佃)の門徒が中心となり、本堂再建のために海を埋め立てて土地を築き、1679年に再建。このときの本堂は西南(現在の築地市場)を向いて建てられていたことから、場外市場のあたりが門前町と名づけられたそうです。

築地川の説明の際に築地周辺は埋立地だと紹介しましたが、埋め立ての目的が築地本願寺の再建だったのです。それにしても、本堂を建てるために海を埋め立てるって、すごい話ですね。

整理すると、築地本願寺の再建のために埋立地を造成→それによって築地川が誕生→1960年代に築地川を埋め立て→さらに時代が進んで築地川公園が誕生、となります。たまたまですが、今回の「築地川GREEN-WAY」は、現代から過去(江戸)へと築地の歴史をたどるルートとなったのでした。

それにしても、新富町〜築地エリアは、かなり濃い歴史の詰まったエリアです。距離は短いですが、とにかく史跡や見どころの多い道のりなので、二度三度と歩くたびに新たな発見があるかもしれません。個人的には、きれいなグリーンの多い道に大満足でした。

■今回歩いたルートのデータ

|距離約1.0km

|累積標高差約1m

今回のコースを歩いた様子は動画でもご覧いただけます。

●築地川GREEN-WAY