今回は隅田川にかかる清洲橋から東京都中央区の八丁堀駅まで歩く「裏箱崎河岸GREEN-WAY」です。

- Text

8th ルート:裏箱崎河岸GREEN-WAY

前回のFILE.7「浅草橋GREEN-WAY」は、隅田川にかかる清洲橋で終えました。この清洲橋を少し過ぎたあたりから豊海(とよみ)橋までの隅田川沿いの道は、「箱崎河岸(はこざきかし)緑道」として整備されています。今回のルートは、そのままストレートに箱崎河岸緑道を通る「箱崎河岸GREEN-WAY」にしようと思っていました。

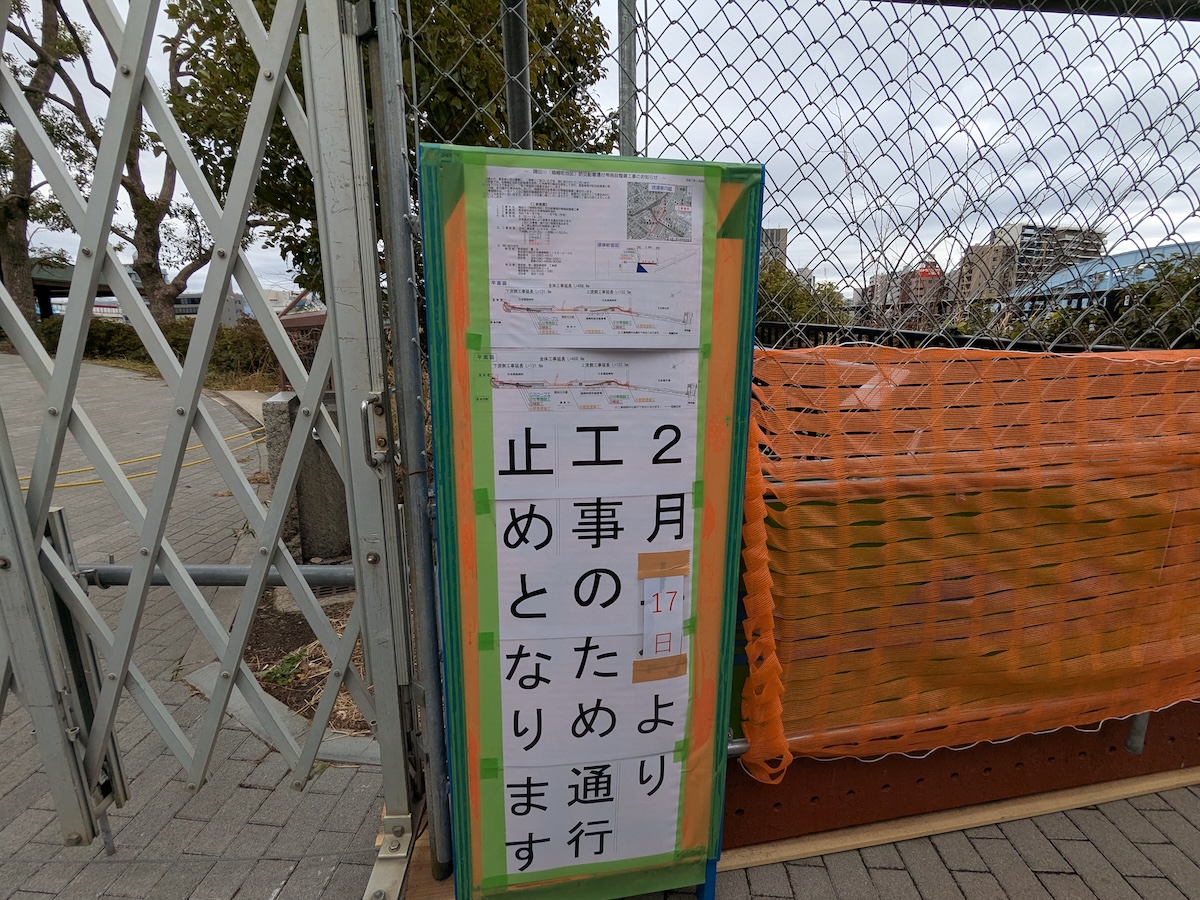

しかし、前回歩いた浅草橋から清洲橋にかけての遊歩道は工事で通れないところが数カ所ありましたが、残念ながら箱崎河岸緑道も工事中でした。そこで、工事区間の緑道は迂回しつつ、なるべく隅田川に沿ってて進むことにします。題して、「裏箱崎河岸GREEN-WAY」です。

事前に地図を見ると、この「裏」ルートはビル街に入ってしまいそうだし、緑が全く見られないかもしれません。それだとGREEN-WAYでもなんでもない、ただの街歩きです。とりあえず、工事区間を過ぎたらすぐ「表」に戻れるように、箱崎河岸緑道に並行して伸びる道を進んでいきます。

清洲橋からその次の隅田川大橋に向かう途中に、木々に囲われた井戸のような場所がありました。

八大龍王社元宮

八大龍王は、仏教において仏法を守護する八体の龍神(竜王)の総称です。特に水に関わる神様として、雨乞いや海難除け、豊漁などを祈願する対象として信仰されています。江戸時代後期の地図を見るとこの辺は川だったので、その名残なのかもしれません。

そこから箱崎緑道と並行している道を進んでいくと、時折ビルの合間に階段があります。隅田川沿いの箱崎河岸緑道に戻れそうな様子です。でも、残念ながら土手を挟んで分断されていて、緑道に接続する道はありませんでした。

隅田川大橋の上を通る首都高をくぐり、ともかく進んでいきます。予想通り緑はほとんどありません。GREEN-WAYとして成立しないかもという思いもよぎりますが、ここはあくまでもDetour(デトゥール=トレイル用語で迂回路の意)だからと自分に言い聞かせ、そのまま歩を進めます。

隅田川に近づけそうな雰囲気の場所に差し掛かると、近代的なビルに組み込まれるようにして神社がありました。

高尾稲荷神社

江戸時代の最も名高い遊女、二代目高尾太夫(たかおだゆう)をまつっている神社です。「太夫」は最高位の遊女に与えられる称号。高尾太夫は吉原の三浦屋で受け継がれた名跡で、中でも二代目は容姿端麗で和歌俳諧に長じ、書は抜群、諸芸にも通じていたことから名声が高く、歌舞伎や長唄の題材になるほど数々の逸話が残されています。

仙台藩主の伊達綱宗(だてつなむね)候は二代目高尾太夫を寵愛し、大金を積んで彼女を身請けします。しかし、彼女には意中の人がいたため、操を立てて従いませんでした。綱宗候の怒りを買った二代目高尾太夫は大川(隅田川)の三又(現在の日本橋中洲付近)の船中にて吊るし切りにされ、川に捨てられます。

結局、遺体が北新堀河岸(現在の豊海橋付近)に流れ着き、当地に庵を構えていた僧侶が遺体を手厚く葬ったとか。それが高尾稲荷神社の起こりといわれています。二代目高尾太夫の最期などについては諸説あります(というか、いろいろ残酷でひどい…)。

高尾稲荷神社に手をあわせ、ビル沿いに進んでいくと、箱崎河岸緑道の終点があります。が、やはりここも工事中で閉鎖中。でも、もし目当ての緑道が閉鎖になっていなかったら高尾稲荷神社には行き合っていなかったかもしれないと前向きに考え、歩を前に進めます。

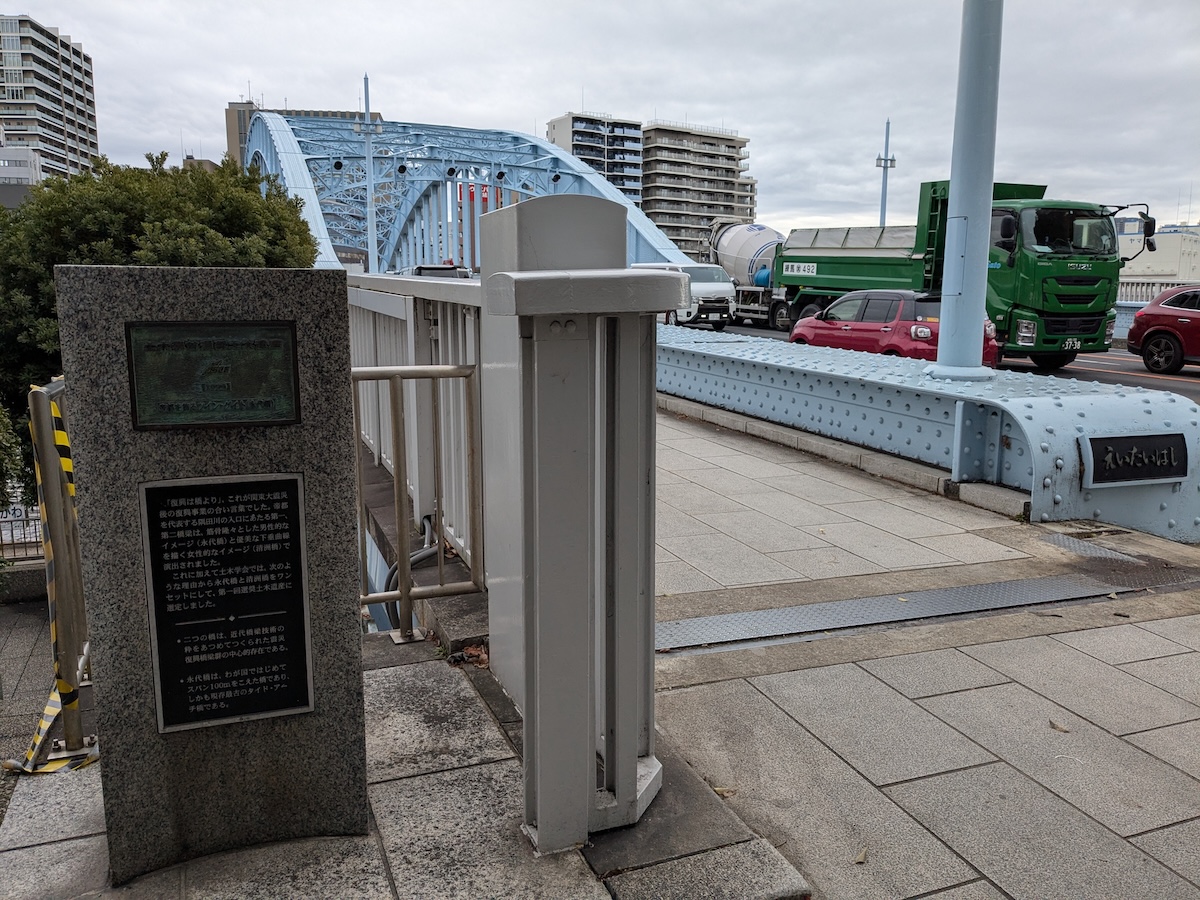

豊海橋を渡って進んでいくと、今度は永代橋が見えて来ました。

永代橋

永代橋がかけられたのは、1698年(元禄11年)。5代将軍・徳川綱吉の50歳を祝う記念事業として架けられたといわれています。架橋から20年ほど経ったころ、財政が窮乏した江戸幕府は1719年(享保4年)永代橋の廃橋を決定。しかし、町民の嘆願により、橋梁維持に伴う諸経費を町方が全て負担することを条件に存続を許されたそうです。

どこかで聞いた話ですね(前回の新大橋にも同じようなエピソードあり)。ちなみに永代橋では通行料も徴収したとか。実は、まだ話は続きます。

1807年(文化4年)、深川富岡八幡宮で12年ぶりの祭礼日(深川祭)が行われた際、江戸市中から多くの群衆が橋を渡って深川に押し寄せ、詰めかけた群衆の重みで橋が崩落。しかも、崩落に気づかない群衆が続々と押し寄せ、転落するなどし、死傷者・行方不明者を合わせると実に1400人を超える史上最悪の落橋事故が起きました。事故後、交通の要衝としての橋の維持に幕府も理解を示し、再び架橋されたそうです。

さて、永代橋からは土手の道と川沿いの遊歩道にわかれています。川沿いの遊歩道はところどころ工事中だったので、土手側の道を進んでいきます。隅田川を眺めつつ街路樹に縁取られた道を歩くのは、なんとも良い感じです。木陰が心地いい。

その先の中央大橋の手前から再び隅田川沿いの遊歩道に入り、亀島川との合流地点辺りまで来ると、見たことのないものを発見しました。

霊岸島検潮所・量水標跡

霊岸島検潮所(れいがんじまけんちょうじょ)が設置されたのは、1873年(明治6年)。ここの平均潮位を東京湾の平均潮位と定義し、標高ゼロの基準として使用したそうです。1893年(明治24年)、千代田区永田町に創設された「日本水準原点」の標高は、交無号からの測量で決定されました。現在では基準となる検潮所は相模湾の油壷検潮所に変わっているそうです。

なお、役目を終えてた現在でも、霊岸島水位観測所は荒川水系の工事実施基本計画や改修計画の策定及び改訂のための基礎データの観測を続けているそうです。その霊岸島検潮所を過ぎると、大きな亀島川水門がありました。ここで、いったん隅田川沿いの遊歩道は終わるのでした。

南高橋を渡って亀島川沿いに進むと、以前の連載「TOKYO山頂ガイド」で鉄砲洲富士を紹介した際に訪れた桜屋上公園がありました。

そこから、子どもたちの元気な声が響く桜川公園を抜けて進むと、ターミナス(=トレイルの起点や終点となるアクセスポイント)の八丁堀駅に到着するのでした。

前回に続き、今回歩いた区間も隅田川沿いの道はことごとく工事中でした。それによって正規の(?)箱崎河岸緑道を迂回する「裏箱崎河岸GREEN WAY」となりましたが、遠回りしたからこそ見ることができた場所や景色もありました。

前回も似たようなことを書きましたが、最短距離でゴールに着くだけでは面白くありません。自らの足で前に進みつつ、どこにたどり着くんだろうとワクワクする楽しさ。予想外の回り道は、そんな街歩きの醍醐味を感じます。

なお、前回の「浅草橋GREEN-WAY」から連続して歩いても計5km弱の距離です。いくつもの橋の変遷を知ることができるし、川風が心地よいので、ぜひ「浅草橋GREEN-WAY」〜「裏箱崎河岸GREEN WAY」を歩いてみてください!

■今回歩いたルートのデータ

|距離約2.6km

|累積標高差約4m

今回のコースを歩いた様子は動画でもご覧いただけます。

●裏箱崎河岸GREEN WAY

●FILE.7「浅草橋GREEN-WAY」to FILE.8「裏箱崎河岸GREEN WAY」