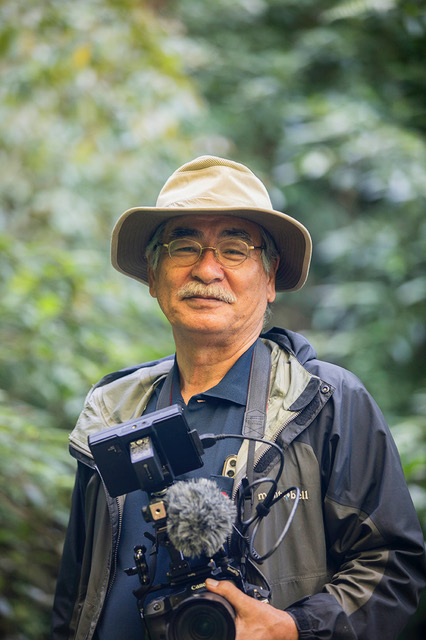

1980年代後半、当時は誰も注目していなかった金作原の森に分け入り、貴重な動植物を撮影し、魅力を発信し続けた写真家がいた。上の写真は、いまは奄美の観光資源となっている金作原の森。撮影/浜田太

奄美の原始の森「金作原」

ヒカゲヘゴは世界最大のシダ植物だ。

10メートル以上に育ち、頂からは数メートルを超える葉が、放射状に生えている。

葉っぱが枯れると、柄ごときれいに落ちて、幹には葉痕が残る。その丸い模様がウロコのようで、原始の森の植物っぽい。

沖縄本島のやんばるの森でも八重山諸島でもおなじみのシダだけど、その北限ははっきりしていて、奄美大島の中部とされている。

金作原は、まさにその北限に位置している森。

巨大なヒカゲヘゴが群生しており、ありふれたたとえだが、恐竜の森に迷い込んだ気分にさせてくれる。

1枚のポスターがきっかけで奄美の森が注目される

その金作原を有名にしたのは、地元出身の写真家・浜田太さんだ。これははっきりしている。

彼は若い頃、東京で撮影助手の仕事をしていたが、ある日「故郷を撮らずしてなんぞ写真家か」と一念発起、奄美に戻り、まずはアマミノクロウサギの生態写真に挑戦し始めた。

80年代の後半の話だ。

ちなみに奄美の人はあまり森には入らない。

なんせ奄美の森は、林道を少しはずれると、笑っちゃうくらいの急斜面だ。森のセラピーだの森林浴だのっていったい何?どこの世界の話?って気分になる。

リアリズムの森なのだ。

猛毒のハブがうじゃうじゃいるわ、ケンムンという妖怪がいたずらをしかけるわで誰も好んで寄り付かない。

そんな森にひとりで分け入り、何日も泊まってくるというのは、どんだけ勇気があるのかアホなのかと島の人たちは驚いた。

金作原という土地の名前は知っていても、実際は誰も知らなかった。

だから金作原を「発見」したのは浜田さんと言っていい。

浜田さんはただ撮るだけではなく、うら若きモデルを連れてきて薄物一枚だけで森に立たせ、奄美観光物産協会のポスターに仕立てた。

このポスターは話題となり、金作原の名は奄美や鹿児島で知られるようになった。

1991年のことだ。

奄美は海だけでなく、森という貴重な財産がある!地元の人が森に注目する大きなきっかけになったのだ。

(どうでもいいことだが、モデルの妖精さん、痒くなかったですかね)

エコツアーと写真家の後悔

あれから34年、いま金作原に行くにはエコツアーガイドの同行が条件となっている。つまり地元の有料ガイドツアーに申し込まないと行くことができない。

観光客が押し寄せて、自然に負荷がかかるのを軽減するための措置だそうだ。

これも奄美大島が世界自然遺産登録を目指した(2021年登録)影響なのだろうか。

うっかり者の浜田さんはガイドになる申請を忘れていた。

「おれも閉め出されちゃったんだよ」と酒を飲んではぼやいている。