都会にいることを忘れる豊かな自然の公園散歩コース6選

公園散歩コース

日比谷公園

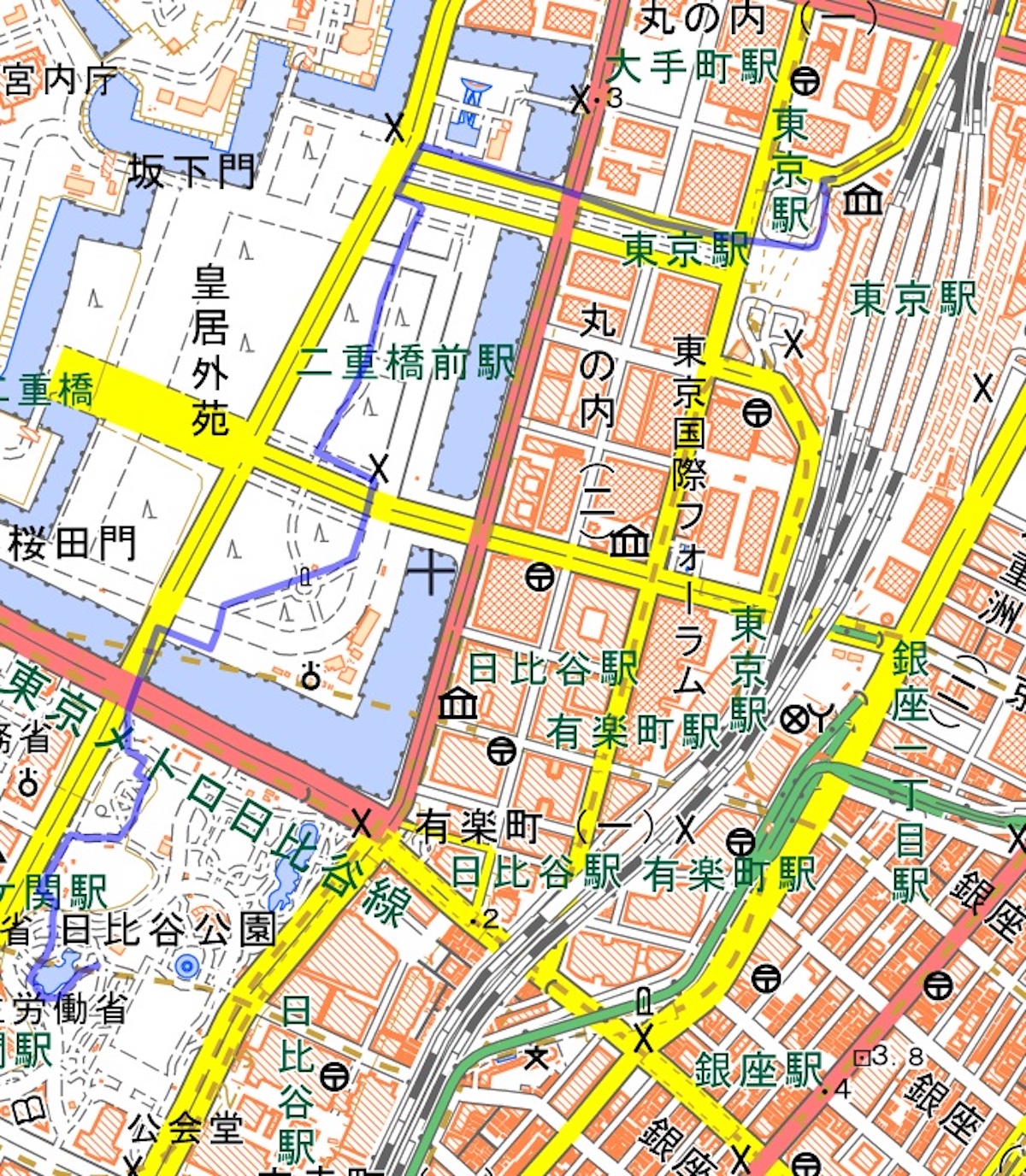

最寄り駅はどこかと地図をチェックします。日比谷公園の最寄りは日比谷駅でしょうが、有楽町駅からも10分とかからずに歩けそうです。

山形に住む私は、めったに皇居を見る機会がありません。そういえば、東京駅もあまり降りたことがなかったな…。ということで、ちょっと距離はありますが、JR東京駅北口バス乗り場口から出発することにしました。

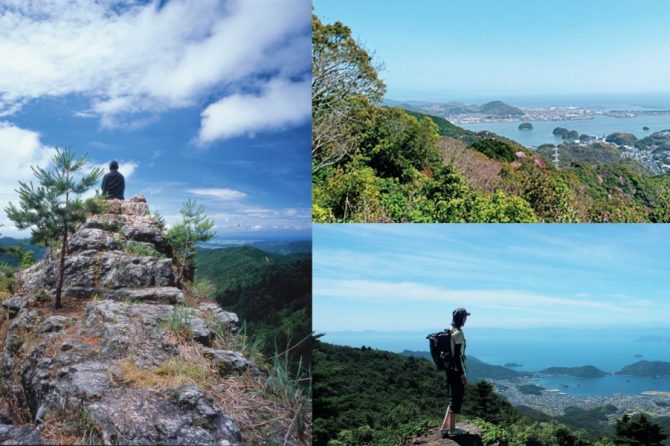

日比谷公園にある山、「三笠山」「つつじ山」を目指します。

東京駅を出て、レンガ造りの駅舎を振り返ります。良い雰囲気で、おのぼりさんにはたまりません!

お上りさんを興奮させる東京駅駅舎。

地図を見ながら、今まで歩いたことのなかった皇居外苑を通って日比谷公園に至るルートを選択しました。

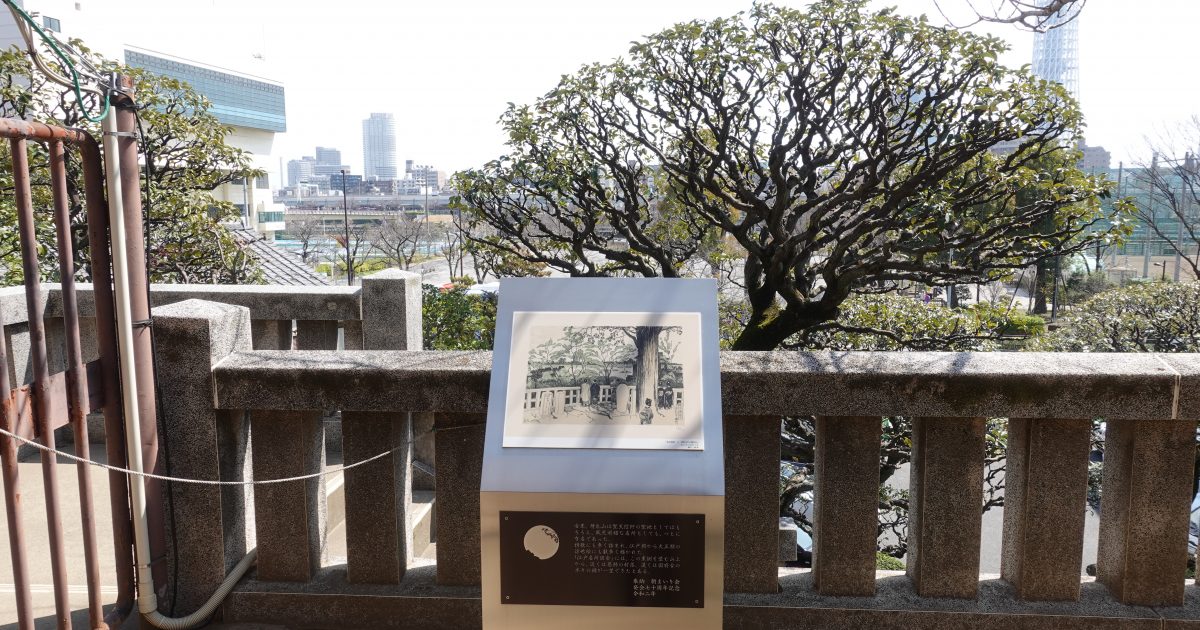

外苑から続く道を進むと、日比谷公園の入り口である祝田門から園内に入ることになります。そして、祝田門から見える小高い丘が、実は「三笠山」なんです。

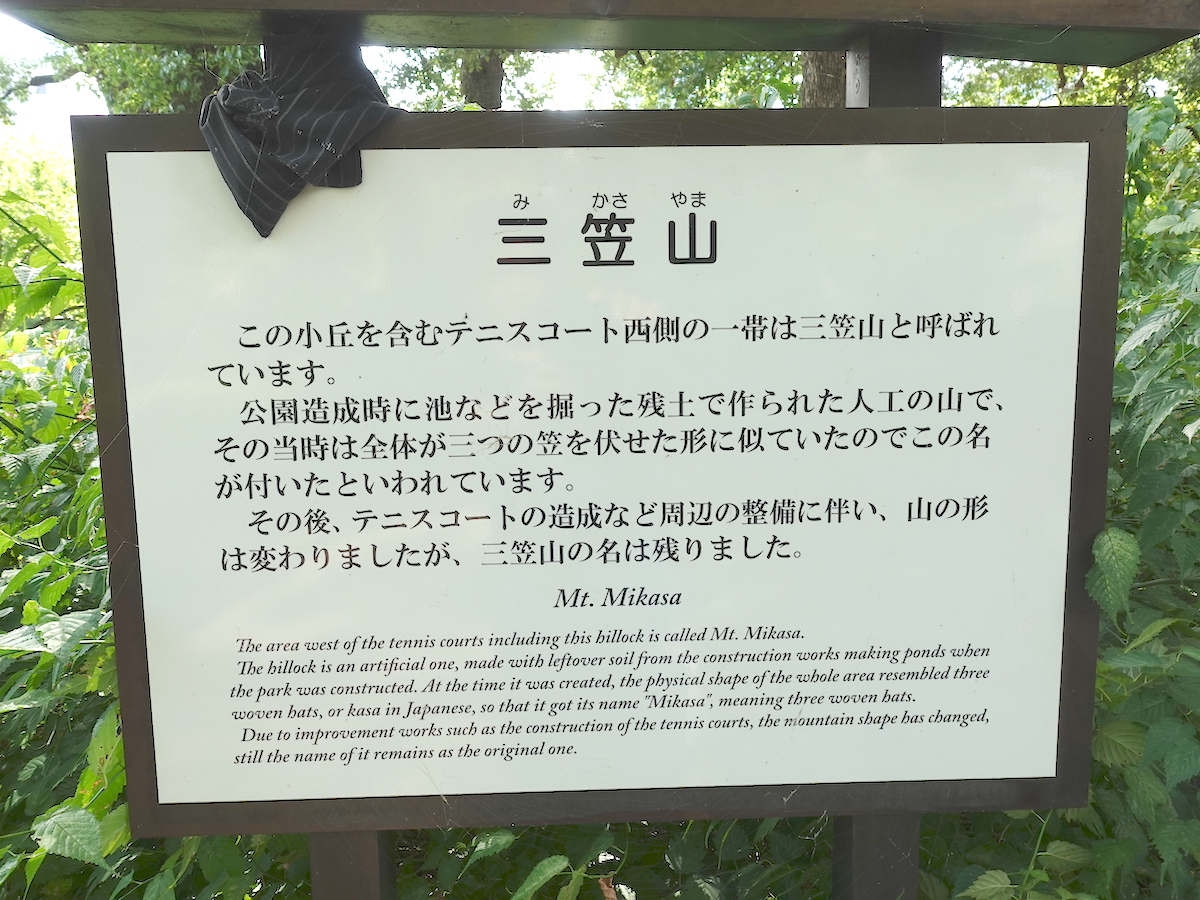

案内板によると、公園造成時に池などを掘った残土によって形成された山で、三つの笠をに伏せた形に似ていたことから、この名がつけられたそう。その後、テニスコートなどの造成で今の形になったとあります。都心の公園とはいえ、造成によって誕生し、造成によって変形した山があるとは。

三笠山の案内板。

しかし、ここで終わりません。日比谷公園にあるもう一つの山、「つつじ山」を目指して縦走します。

三笠山に登ってから反対側に下りると、「自由の鐘のモニュメント」が見えてきました。オリジナルの自由の鐘は、1776年のアメリカの独立宣言に際し、自由の喜びを天下に告げるために鳴らされたものだそうです。日比谷公園にある自由の鐘はその複製で、「すべての国とその住民に自由を告げる」自由の象徴として、終戦後、アメリカの民間の匿名有志によって送られたものだそうです。

自由の鐘のモニュメント。

実は、自由の鐘のモニュメントが建っている場所も小高い丘にあり、私が都内の山行の参考にしている手島宗太郎著「江戸・東京百名山を行く」によると、ここも以前は三笠山だったようです。

園内を進むと、一気に木陰が増えてきます。日比谷公園は水場が多く、トイレもあるので安心ですね。つつじ山は、雲形池(くもがたいけ)の近くにあるようです。何となく気持ち良さそうな道を選んで歩いていきます。日陰とベンチのある藤棚から、つつじ山へ繋がる道がありました。

園内は木陰が多く、ホッとします。

つつじ山の登山道のそばにある藤棚。

つつじ山を登り切ると、ベンチといろいろな看板が設置してありました。その中の1つにつつじ山に関するものがありました。正確な山頂はどこか分かりませんでしたが、ここが間違いなくつつじ山のようです。また、つつじ山の由来かどうか不明ですが、この決して大きくない山に30種類ものつつじが植えられているそうです。

つつじ山の山頂付近。

前掲書の「江戸・東京百名山を行く」によると、以前は日比谷公園に新高山(にいたかやま)という山もあったそうです。ただ、現在はその場所がどこかも分からなくなっています。

日比谷公園の開園は、今から120年前の1903年。時代とともにその姿を少しづつ変えながら、今なお都心の公園として多くの人に親しまれています。お上りさんとして東京駅、皇居外苑と巡ってきましたが、山を通じて日比谷公園の歴史の一端にも触れることができました。

▼参考記事

代々木公園

代々木公園にアクセス抜群のJR原宿駅東口です。

JR原宿駅東口をスタートします。10時を過ぎるころの原宿は多くの人出で賑わっていました。代々木公園方向へ歩いていきます。途中込み合っていたものの、代々木公園の入口付近に差し掛かるころには、日本人の姿が少なくなり、外国人を多く見かけました。

代々木公園入り口までくるとようやく人もまばらになります。

代々木公園は、もともと日本帝国陸軍の代々木練兵場だったそうです。第二次世界大戦以降に、ワシントンハイツ(在日米軍施設)となり、1964年の東京オリンピックでは代々木選手村として一部が使用されたそうです。

オリンピックが終わると再整備され、1967年に代々木公園として開園しました。ちょっと驚いたのは、道路を挟んで隣接している、国立代々木競技場があるのですが、なんと代々木公園には含まれないそうです。

公園中央にある噴水。

代々木公園に入り噴水、芝生のエリアへと進んでいきます。こうして目的をもって代々木公園の中心部まで来たのは初めてでした。公園の木々はよく手入れされていて、樹齢の古いものも多く大きな木々が木陰を作っていました。

代々木公園をすぎると、直ぐに公園があり、「渋谷はるのおがわプレイパーク」と手書きされた看板を見かけました。自分の責任で自由に遊ぶをテーマにしているようで、子どもたちの自由な遊びをサポートするプレーリーダーやスタッフが常駐しているのだそうです。ちょっと不思議な雰囲気の公園でした。

常駐するスタッフは見かけませんでしたが、看板を見るとちょっと渋谷らしいかもと感じます。

公園を通り抜けそのまま進みました。踏切を渡り坂を登りきる頃、車用という看板と共に分岐があり、そのまま登っていくと、代々木八幡の本殿裏側に着きました。そうです、今回も登山者の僕は、正面からではなく目的地に一番スムーズに入れる道を選択したのでした。

車道口から入ります。

裏側には、富士塚があるといわれている、出世稲荷に直ぐアクセスする入口があります。出世稲荷の方向に進み登っていくと、出世稲荷と富士登拝の碑の二方向に道が分かれ(すぐ隣にありますが)ますが、この辺から溶岩を利用した道になり、まるで富士塚のようでした。

山頂に上がると下山ルートの案内板が出ていて、別ルートで下山する所も、富士塚のようでもあります。

溶岩もあるし、富士塚に見えます。

代々木八幡神社

代々木八幡宮がお祀りしている神さまは応神(おうじん)天皇=八幡さまです。八幡さまは古くは朝廷や武家からの崇敬をあつめ、国家鎮護、破邪顕正の神と仰がれました。その強いご神徳から「厄除開運」の神さまとして全国で鎮守の神として祀られたそうです。出世や仕事運のご利益があることでも有名で、多くの芸能人も参拝に訪れるそうです。

実際に、宮司さんに聞いてみました。

富士塚は、それ自体を富士山に見立てております。当然、山頂にはお社がありますし、中腹にも祠や五合目の印があったりもします。山開きの神事も行います。富士山に実際には登れない方々が、代わりに富士塚を登るというわけです。

元々は近隣に富士塚があり、富士登拝へ出発する際に、お参りをしてから出立していたことから記念の石碑が作られたようです。溶岩のようなつくりがありますが、これは富士講の方々が富士山から運んできて作ったものではなく、戦後、別の方々がお稲荷さんの社とともに整備をする際に作ったものです。

出世稲荷大明神参道。

「顕彰碑」(個人の著名でない功績や善行などを称えて、広く世間に知らしめるために建てられる石碑など)が建立されております。お社ではありませんので、石碑に対する神事も特におこなっておりませんとの回答でした。

代々木出世稲荷大明神の参道を通ると右手に富士塚に似た「顕彰碑」があります。

なるほど、見た目は一見富士塚のようではありますが、中身には明確な差があったのですね。だから、富士塚ではなかったのですね。納得です。

ただ、代々木八幡神社のある場所は、古来、海に突き出た岬の高台で、集落があったそうです。神社の敷地からは縄文時代の土器などが発掘されたそうですよ。ただ、当時山と呼ばれていたかどうかは今となっては知るよしもありませんね。

ご回答下さいました、代々木八幡宮司 平岩小枝さん誠にありがとうございました。

帰り道で気付いたのですが、こんなにご利益のある神社に来たのに、取材ですっかり自分のお願いを忘れてしまいました。だから出世できないのかもしれませんね。

▼参考記事

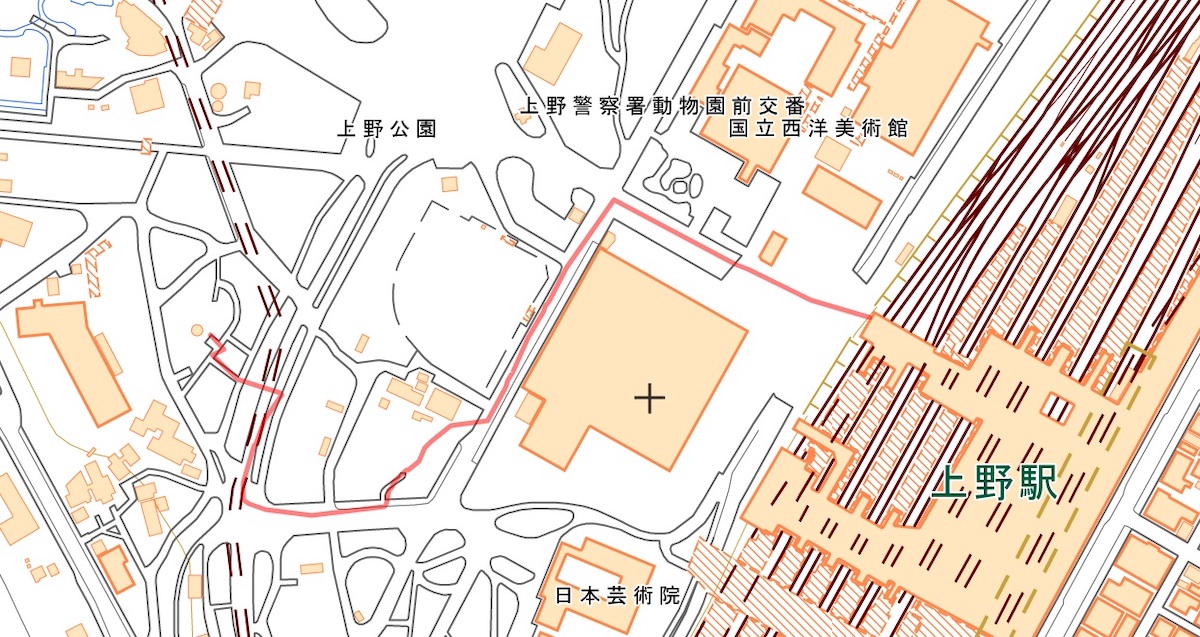

上野公園

周辺には見どころが多く、最寄り駅もいくつか考えられます。ただ、私は地元の山形から上京するたびに上野に立ち寄っていて私的鮮度があまり高くないので、最短ルートで行くことに決定。JR上野駅公園改札口から出発します。

最寄り駅は、JR上野駅公園改札口。

上野公園一帯は高台に位置しているため、江戸時代から「上野の山」という愛称で親しまれてきました。当時から自然に恵まれ、桜の名所としても人気でした。しかし、1868年、上野一帯は戊辰戦争で焼け野原となってしまいます。その後、上野の山と寛永寺の跡地に病院などを建てる計画が持ち上がりましたが、オランダ人軍医のアントニウス・フランシスクス・ボードワン博士が「このようなところは、先進国の都会地にならって公園とすべき」と強く主張。結果、建設計画は中止になり、今から150年前の1873年に公園が開園しました。ちなみに、正式名称は上野恩賜公園(うえのおんしこうえん)です。

目的の山の1つは、擂鉢山(すりばちやま)。そこへ行くルート上に、正岡子規の名前の付いた野球場があります。なぜかと思ったのですが、子規は明治初期、日本に野球が紹介されて間もないころの愛好者で、1886年~1890年ごろに上野公園内で野球を楽しんでいたのだとか。子規は野球を題材とした俳句や短歌・小説・随筆を多く発表しているほか、打者、走者、四球、直球といった野球用語を日本語訳したことでも知られているそうです。

正岡子規記念球場。

球場を抜けると、右手に上野公園管理署の建物が見えてきます。そのすぐ脇に階段があり、擂鉢山へ向かう登山道になっています。登山道を一気に登ると、下界の人混みが嘘のようです。

山頂付近は平地になっていました。この形状が、伏した擂鉢に似ていることから擂鉢山と呼ばれたそうです。実は、擂鉢山は古墳でもあるようです。しかも、その昔は上野の山一帯に古墳群があったそうです。

現在の擂鉢山の山頂は、複数のベンチが置かれた休憩所になっていて、多くの来園者が一息ついています。そんな山頂の中心部に、なぜか電灯が立っていました。これ!という標識や三角点はないけど、ここが山頂でいいのかな?

特にこれというものはないが、休憩に最適な摺鉢山の山頂。

擂鉢山を反対側に下り、少し歩くと「上野大仏」の看板が見えてきます。この上野大仏のある場所こそ、上野恩賜公園にあるもう一つの山「大仏山」なのです。

山の中腹(?)に「上野大佛」の看板。

上野大仏は、現在顔だけ残っていて、大仏山という丘の上に祀られています。元々は江戸時代初期に建立され、幕末までにも火災や地震に度々遭い、関東大震災で頭部が落下するまでは像高約6mの釈迦如来坐像だったそうです。震災後、頭部と胴体は再建に備えて上野寛永寺で保管していましたが、顔面部を除いて第二次世界大戦中の金属類改修令により出されたそうです。胴体を失った顔面は「これ以上落ちない」という意味で、「合格大仏」とも呼ばれています。

そんな大仏山の山頂には、お顔だけの大仏と、薬師仏を祀るパゴダ様式の祈願塔と志納所があります。この日も多くの参拝客で賑わっていました。顔だけでもこの大きさです。きっと、もともとの大仏は相当大きかったのでしょうね。

上野大仏のパゴダ様式の祈願塔。

多くの人が参拝に訪れる上野大仏(の尊顔)。

ということで、上野恩賜公園内の2つの山を巡る縦走は、片道わずか500mほどで終了しました。私は最短ルートで歩きましたが、上野恩賜公園には見どころがたくさんあります。その日の予定や都合に合わせ、いろんなルートで歩けるのも上野の山々の魅力かもしれません。

▼参考記事

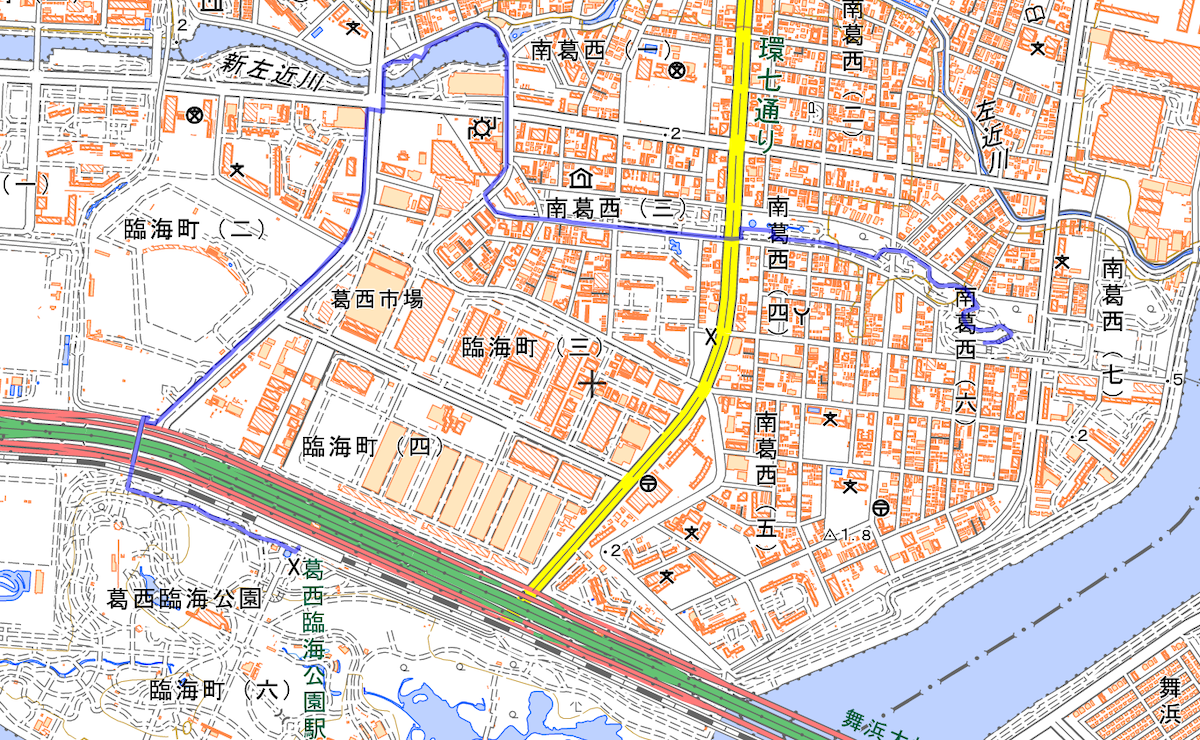

葛西臨海公園

JR葛西臨海公園駅西口。

最寄り駅はJR葛西臨海公園駅。葛西は東京都心からも近く、千葉の「夢の国」もすぐ隣。

葛西臨海公園駅の南側には、当然ですが広大な葛西臨海公園が広がっています。葛西臨海公園の中を進むと、園内はトレーニングをする人、通学途中と思われるの学生さんなど多くの人で賑わっていました。地図で見て大きな公園だと思ってはいたのですが、実際に歩いてみると相当大きな公園です。丸1日楽しめそうですね。

だだっ広い葛西臨海公園。

首都高の東京湾岸道路の上を通る臨海橋を渡ります。道幅のかなり広い臨海橋から何車線もある湾岸道路を眼下に見ると、ここが日本であることを忘れてしまいそうです。螺旋階段をくだり葛西中央通りを北上していきます。

ただ、ひたすらに歩きます。ルートは結構長そうな道のりなのですが、目的地まで1/3ほどまでの距離を進んでも特に何もないゾーンでした。勝手に期待を裏切られた気分になりましたが、僕はすでに次の手を打っていたのです。

すでに地図上で葛西臨海公園とは別の公園があることは確認していました。きっと何かあるだろうと期待し、そのまま新左近川親水公園へと歩みを進みめます。

公園から公園へ数珠つなぎで

葛西周辺にはたくさんの公園があります。そんないくつかの公園をつないで「江戸川総合レクリエーション公園」と呼んでいるそうです。僕が通るのは、新左近川親水公園・ラグビー場・良いこの広場・南葛西少年野球広場・スポーツ広場・フラワーガーデン、そして目的地である富士公園です。

僕が選んだルートはまさに江戸川総合レクリエーション公園を通る道のりなのでした。今回、最初に通る新左近川親水公園には、デイキャンプ場、カヌー場、陸上競技場、葛西ラグビースポーツパークがあります。夕方で、人気(ひとけ)のない公園のカヌーポロ場のそばを進んでいきます。桜の木も多く、春は水面と相まって綺キレイな景色なんだろうなと妄想。そもそも自分が妄想族だったことを思い出します。

新左近川親水公園のカヌーポロ場。

かつての葛西の様子を今に伝える水門跡と遺構

新左近川親水公園のポロ場を歩き終えるころ、「葛西沖と海岸水門」 遺構案内板が見えてきました。

案内板によると、ここは江戸川の古い支流であった、左近川の河口だったそうです。ここより先は葛西沖と呼ばれる海域で、伊勢湾や有明海と並ぶ全国有数の干潟である三枚洲が広がっていたそうです。この地域は、葛西沖がもたらす海の幸の恩恵も受けていましたが、同時に度重なる水害にも悩まされてきました。 江戸時代から度重なる水害見舞われ、1957年(昭和32年)に葛西海岸堤防が完成。左近川の河口に海岸水門がつくられたそうです。

以後、長い間多くの人びとの生活を守りましたが、1972年(昭和47年)に始まった夢西沖の土地区画整理事業により、河口部が埋立てられ、水門としての役割を終えたそうです。役割を終えた今、人びとの暮らしや治水の歴史を後世に伝えるため遺構として残し、ここを憩いの場としたそうです。現在の風景からは干潟が広がっていた当時の様子などは全く想像できず、本当だろうかとにわかには信じられません。

「海岸水門」跡。

目的地は「富士公園」

少し道路を歩き、江戸川総合レクリエーション公園を形成する、良いこの広場、南葛西少年野球広場・スポーツ広場(一部は工事中です)と、木陰のある静かな並木通りを進み、目的地である富士公園へと到着したのでした。

富士公園入口にある噴水。

フラワーガーデン~富士公園~なぎさ公園の間をパノラマシャトルが走っています。歩くと結構距離のある道のりなので、シャトルバスがあると助かりますね。パノラマシャトルの名前は「はなちゃん」。かわいいですね。乗車していた外国人の方とお互い手を振り合いました。

富士公園の案内板によると、バーベキュー場だけでなくキャンプ場も記されています。周辺を見渡しましたが、キャンプ客の姿はありません。というか、キャンプ場はどこにあるんだろう?と探しながら歩きますが、特定できませんでした。もし、こんな住宅街に近い公園でキャンプができるなら斬新だなと思いました。

パノラマシャトルの「はなちゃん」。

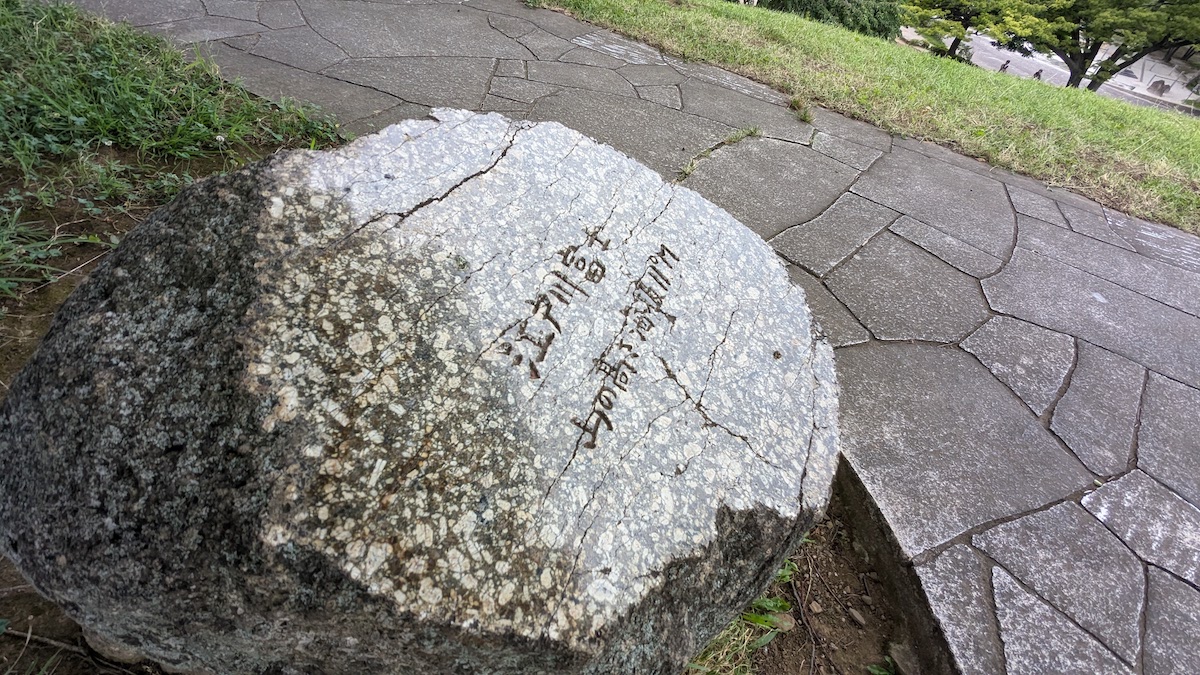

いざ「江戸川富士」へ

富士公園のバーべキュー場を越えると、右手に小高い丘のような山が見えてきました。山頂まで踏みあとが続いていましたが、正規ルートで行った方がいいかなと思い、山麓をトラバースしていきます。そして、山頂へ向かう階段を登って行きました。

どこが山頂かは気付きませんでしたが、モニュメントがあったようです。そにモニュメントを越え、景色の開けたベンチのある場所まで行きました。

一度通り過ぎたモニュメントに目を向けると「江戸川富士」とあり、「山の高さ 海抜11m」と明記されていました。この日は残念ながらやや曇っていましたが、山頂は開放的で気持ちの良い場所でした。

江戸川富士の山頂付近。

江戸川富士のモニュメント。

山頂の近くにはベンチもあります。

こんな都心に近い場所でこんなに素敵な公園があるとは思いませんでした。歩く度(旅)に江戸川区が好きになります。

しかも、今回歩くまでは葛西が伊勢湾や有明海と並ぶ全国有数の干潟洲のある場所だったとは想像もつきませんでした。山を訪ねてきたら海のことまで勉強でき、とても身になる山行でした。

▼参考記事

飛鳥山公園

最寄り駅は、JR上中里駅

JR上中里駅登山口。

飛鳥山の最寄り駅は王子駅です。でも、王子駅からだと目と鼻の先。それでは面白くありません。

では、ということで王子駅の1駅隣、あまり耳慣れないJR上中里駅を登山口に設定して歩いてみることにしました。

乗降客の少ない登山口を出発

学生時代から行動範囲が山手線の中だけだった僕にとって、山手線と並行しているエリアでしか京浜東北線は乗ったことがありません。もちろん上中里駅は初めて降りる駅です。

どんな駅か調べてみると、2023年度(令和5年度)の1日平均乗車人員は6,895人だそうで、京浜東北線・根岸線の駅では最も乗車人員が少ない駅になるそうです。しかも東京23区のJR駅の中でも越中島駅に次いで2番目に利用客数が少ない駅だとか。こんなに都会にあるのに不思議だなと思い、駅を降りると納得です。飛鳥山も近く、傾斜にある駅でした。

さて、どうやって飛鳥山を攻略しようか悩んだのですが、駅から飛鳥山公園に伸びる道を発見しましたので、とりあえず歩いてみる事にしました。

出発する前に駅周辺をチラ見していると、ちょっと気になるお店、立ち飲み屋の「みなみ」を発見しました。ちょっといい感じの外観ですが、張り紙のおでんと牛すじで一杯というフレーズに惹かれました。夕方5時からの営業なので、お店は閉まっていましたが、調べてみると2年前ぐらいにオープンしたお店のようで、あて、おつまみだけでなくドリンクもほぼ500円アンダーとリーズナブル。しめのメニューがゴマ団子だったり、ごはんのメニューにソースライスがあったりとめっちゃ惹かれます。

こりゃ、飛鳥山に登った後に行ったら楽しい山行になりますね。ちなみに隣に同じ名前で同じような外観で、服のお直し屋さんがあります。同じ経営者の方なのかもしれませんね。

上中里駅の目の前にある「みなみ」。

さて、気を取り直して出発します。

JR王子駅からJR上中里駅を通り平塚神社方面まで伸びる小径(こみち)があります。それが歴史と緑をめぐる「飛鳥の小径」というルートになるそうです。せっかくなのでこの飛鳥の小径を通って飛鳥山へアプローチしたいと思います。

上中里駅の改札を出て線路沿いに王子方向へ進むと、そこはすでにもう飛鳥の小径です。こんなに線路の近くを通る道だとは思ってもいませんでした。

「飛鳥の小径」のマーク 。

その飛鳥の小径を進んでいくと、何やらガードマンが立ってました。何だろう、こんな線路沿いの細い道に?…と思って見てみると、なんと小径の脇に、国立印刷局東京工場の入り口があるではないですか。従業員入り口でしょうか。こんなところにあるとは全く予想してませんでした。

国立印刷局、もちろん銀行券(お金)を作る工場です。調べてみると正面入り口は、たまたま僕が通りかかった入り口と反対方向にあるようです。なんと、国立印刷局は東京、小田原、静岡、彦根の4か所の工場があり、それぞれの工場では無料でお札が出来上がる工程などを見学できるようです。これちょっと興味ありますね。詳しくは、国立印刷局のホームページをご覧ください。

国立印刷局 東京工場。

さて、国立印刷局東京工場を過ぎると、飛鳥の小径は魔の住宅街に進んでいきます。そうです、これといって書くことのないネタ無し地獄の住宅街です。一瞬ひるみ、他の道に逃げようとしましたが、そうすると飛鳥の小径から外れてしまいます。ここは我慢と言い聞かせて(?)住宅街を進んでいきます。

ひるまず住宅街を進み、再び線路沿いの住宅街を通ると、歩道橋が見えてきて人が歩いていました。入り口付近の踊り場に立つと、列車がよく見えました。写真を撮るにピッタリの場所ですね。踊り場も広いので通行する方の迷惑にならないので安心して次の列車が通過するのを待てます。いいポイント発見しました。さすが飛鳥の小径と思いつつ先に進むと、今度は左手に飛鳥公園、右手に線路というルートに変わります。金網はあるものの、かなり近くを列車が通るのは新鮮です。

絶好の鉄道ビューポイントを発見。

こんな感じで電車が見えます。

左が飛鳥山公園、右が線路沿いの「飛鳥の小径」。

線路ぎわにはアジサイも植えられているそうなので、初夏には良い雰囲気の中を歩けそうです。そのまま道を進んでいくと、飛鳥の小径から別れ、いよいよ飛鳥山公園へのアプローチが始まりました。

左は飛鳥山への直登ルート、そのまままっすぐ進むと迂回路です。

急登を超えて飛鳥山山頂へ

急登を登っていきます。最初の登りを超えると、直登ルートと迂回ルートがありました。さすが、優しい。僕はそのまま直登を選択して一気に登っていきます。ふとINSTA360の画面を見ると、人が映っています。ん?と思うとそこは既に飛鳥山公園の広場でした。

階段を登りきるといい景色が広がっていました。

公園に出ると広場があり、遊具がたくさんそろっています。右に行くのだろうか、左だろうか悩みつつ、僕は上中里駅方向に歩きだしました。船津翁碑(ふなずおきな)の前を通り進んでいくと、左手にその山頂が見えてきました。柵に覆われていて入れないかと思えば、中に子供たちがいます。これは入り口がどこかにあると思い、飛鳥山公園エプロンマーク方向に歩いていきます。すると入り口がありました。そしてようやく登頂したのでした。

なお、山頂は飛鳥山公園とは別の敷地、しかも開園・閉園時間が決まっている旧渋沢庭園の中にあるので訪れる際はご注意ください。

飛鳥山公園の広場からは柵越しに山頂が見えます。

飛鳥山古墳山頂。

実は今回登頂したのは「飛鳥山古墳」でした。読者の皆さんならすでにお分かりかと思いますが、古墳も山や丘を利用して作られています。飛鳥山公園のこの場所も「山」といえるのです。

実はこの飛鳥山、Googleマップによると、城跡もあるようです。これだけの規模の山です。山を利用してつくられた平山城になること間違いなしです。※山と城の関係は、下記記事を参照してください。

▼あわせて読みたい

▼参考記事

石神井公園

最寄り駅は、西武池袋線石神井公園駅中央改札。ひさびさの練馬区ですし、石神井公園駅は初めてです。全く土地勘がありませんでしたが、池袋駅でたまたま特急に乗り込んだらあっさり到着。めっちゃ近いという印象です。

目的地である石神井城址は、石神井公園にあります。駅名になってるぐらいなので駅から公園へは歩いて5分ほどですが、公園そのものが広大なので城址まではサクサク歩いても駅から20分ほどかかります。ということで、早速、出発します。

石神井公園

石神井公園は、三宝寺池、石神井池の2つのエリアに大きく分かれています。そのうち三宝寺池は、井の頭池、善福寺池と並び、武蔵野三大湧水池の一つとして知られているそうです。

園内には、有料ボート、野球場(合計3つ)、テニスコート、野外ステージ、広場、売店などが点在し、公園周辺には石神井公園ふるさと文化館、池淵史跡公園、石神井松の風文化公園も隣接している自然豊かなエリアです。

石神井公園は、駅からだと手前に石神井池があり、その奥に三宝寺池があります。目的地の石神井城址があるのは三宝寺池エリアです。どうせ歩くなら緑のある道を歩きたいなと思って目を付けたのが、石神井公園の東側にある練馬区立和田堀緑地。

ここから石神井公園へは道路を挟んでの接続になります。つまり、公園の前から緑にアプローチしようという狙いで、少し遠回りになりますが気にせずに歩いていきます。

石神井公園駅から和田堀緑地を目指して歩いていて、ふと目に入ったのが「RAHM SCOFFEE」でした。真新しくお洒落な外観。通りから見えるテラス席には、なんとも小洒落た方々が思い思いにコーヒーを楽しんでる姿が目に入りました。

ついコーヒーの良い香りに誘われかけますが、まだ道半ばなので先へ進んでいきます。

RAHMS COFFEE。

ほどなくして、練馬区立和田堀緑地に入ります。本来は水が流れる公園のようですが、季節柄なのか水流れはありませんでした。

それでも木々に囲まれているので、味気ない道路を歩くより楽しめます。そして、あっさり目的地の石神井公園に到着しました。

石神井池エリア

石神井公園は、東西に伸びた細長いヒョウタンのような形をしています。石神井公園駅から歩いてくると、まずあるのが石神井池エリアです。

石神井池(通称ボート池)が造成されたのは1934年。三宝寺池一帯が風致地区(自然の美しさを保つ目的で、都市計画上特に指定された地域)に指定された際、同池とともに武蔵野の景観を保護する目的でつくられたそうです。

もともとは三宝寺池から石神井川に合流する三宝寺川が流れていて、その周辺は田んぼに水を引くための水路などがあったとか。その一帯を人工的にせき止めてできたのが石神井池なんですね。

いよいよ公園へと足を進めます。せっかく東側は石神井池がドンとありますので、石神井池沿いの遊歩道を歩いていきます。

住宅地に囲まれた公園は、まさに都会のオアシスのような雰囲気です。平日の日中ですが、多くの方とすれ違います。

公園入り口。

いい感じの木道があります。

石神井池の脇を歩き始め、真ん中ほどまで来ると、眼鏡橋がかけられた中之島が見えてきます。うっそうと木々が生えていてなんとなく隠れ家みたいな感じでよさげです。

そのまま池の南端に差しかかると、何やら池から突き出たモニュメントが見えてきました。

「聖衣」と書いてあります。このモニュメントは三澤憲司の作で、1984年につくられたそうです。イタリヤ産の大理石をふんだんに使用し、高さ 5.6m 重量 23トンもあるそうです。ここから公園中央部を通る下石神井大泉線の道路を渡ると、石神井公園の西側、三宝寺池地区へ入ります。

三宝寺池エリア

目的地、石神井城址があるエリアです。驚くことに、三宝池は大正期に日本初の100mプールが整備されていたそうです。1932年のロサンゼルスオリンピックで金メダルを獲得した鶴田義行や清川正二ら選手団が、この石神井プールで合宿したことから「石神井遊泳団」と称されたとか。

また、当時は、料亭の豊島館、旅館の武蔵野館、茶亭の見晴亭もあり、そこには文士や芸術家らが集まったそうです。現在は、水辺観察園として整備されています。

ひょうたん池を渡って行けば石神井城址にすぐ着くのですが、せっかくなので三宝池をぐるっと回ることにしました。水辺観察園を通り進むと、絵を描く人、野鳥を観察する人、読書をする人でベンチは埋まっていました。メタセコイアの木々に傾いた太陽の日差しが入り、歩道はとてもキレイでした。

三宝池。

メタセコイヤの林。

この三宝池には、実はいわれがあります。太田道灌の軍勢に追われた、豊島家当主の泰経(やすつね)は、家宝の黄金の鞍を乗せた白馬にまたがり、三宝池に身を沈めたそうです。

それを知った娘の照姫もその後を追って池に投身。豊島一族の最後が伝説の一部、殿塚・姫塚として残されているそうです。そんな言い伝えが本当なのか、三宝池の周りには、「宇賀神社 穴弁天」「厳島神社」「水神社」と神社が点在していました。

姫塚。

殿塚。

日が傾いて日陰になった三宝池を1周し終わるころ、目的地、石神井城址がありました。

石神井城址

豊島氏の城館であった石神井城跡は、鎌倉時代中期から末期頃に築城されたと考えられているそうです。1477年(文明9年)、豊島泰経が城主の時に、太田道灌によって攻め落とされました。

以後は廃城になりましたが、城の中心部分にあたる内郭(ないかく)の土塁(どるい)と空堀(からぼり)は今も残っているそうです。現在は、東京都指定文化財史跡に指定されています。

石神井城址の石碑。

▼参考記事

四季折々の彩りが美しい庭園散歩コース6選

庭園散歩コース

後楽園周辺、小石川植物園

もともと小石川植物園の敷地は、1652年に館林藩下屋敷が設けられた場所だそうです。下屋敷に回遊式庭園あり。ということは、築山も景色の一つとしてつくられたのではないだろうか――と淡い期待を抱いたのでした。

小石川後楽園と、小石川植物園。名前が似ているけれど、全く違う施設です。小石川後楽園は都立公園ですが、小石川植物園の正式名称は「東京大学大学院理学系研究科附属植物園」。小石川植物園という呼び名は、通称でした。知らなかった!

小石川植物園は、植物学の研究・教育を目的とする東京大学の附属施設です。日本でもっとも古い植物園であり、世界でも有数の歴史を持つ植物園の一つだそうです。その始まりは、約340年前。1684年に徳川幕府が設けた「小石川御薬園」が小石川植物園の遠い前身。時代劇が好きな方なら聞き覚えのある「小石川養生所」は、徳川吉宗の命により「小石川御薬園」敷地内に幕府が江戸に設置した無料の医療施設です。

1877年、東京大学が設立された直後に附属植物園となり、一般にも公開されるようになったそうです。NHKの朝の連続テレビ小説「らんまん」の主人公のモデルとなった植物学者・牧野富太郎博士が研究していた場所でもあるのです。

※詳しくは東京大学大学院理学系研究科附属植物園ホームページでご確認ください。

小石川植物園には見どころがいろいろありますが、本館方向から反時計回りに園地を巡ることにしました。築山がありそうな場所は、地図で「日本庭園」と記されているエリアです。

小石川植物園には見どころがいろいろありますが、本館方向から反時計回りに園地を巡ることにしました。築山がありそうな場所は、地図で「日本庭園」と記されているエリアです。

入り口から急なアスファルト坂道を登っていくと、本館が見えてきて、丘の上に着きます。丘の上の奥には、柴田記念館と公開温室があります。なんとなく敷地の外周を歩いていくと、ニュートンのリンゴとメンデルのブドウの表示がありました。そう、ここにはニュートンの生家にあったリンゴの木の枝を接ぎ木したものと、遺伝子学の基礎を築いたメンデルが実験で用いたブドウの株も展示されているのです。

公開温室。

その温室を抜けると、園路がトレイルのような道に変わってきます。森を歩いていくと、入り口とちょうど反対側に、高台に東屋がありました。東屋から見下ろすと、立派な庭園が見えました。もしかしたら小石川植物園で一番高い場所かなと直感しました。ただ、周辺を見渡してみても「山」の存在を示すものは何一つありませんでした。

その高台を下り、日本庭園を通って、入り口に向かいました。日本庭園を過ぎると、緑豊かで静かなトレイルのような道が再び続きます。東京の山手線のど真ん中付近にこんな場所があったとはと、本当に驚かされます。

小石川植物園は、今まで巡った庭園とは少し違う印象です。人々が気軽に触れられる自然や植物、丁寧な説明書きのある看板が適切に配され、人間と自然界を繋いでくれる場所に思えました。この日は残念ながら次の予定があったので、ゆっくりできませんでしたが、売店のある近くの広場では、小さなお子さんを連れたご家族がレジャーシートを広げくつろいでいる姿を多く見かけました。春には桜も咲くそうですし、1年を通して色々な植物に触れられる環境は素敵だなと感じました。

日本庭園。

▼参考記事

六義園

目的地は「六義園(りくぎえん)」。小石川後楽園とともに、江戸の二大庭園に数えられるそうです。その始まりは、1695年。五代将軍綱吉の家臣である柳沢出羽守保明が、広大な土地を幕府より拝領しました。庭園の名にある「六義」とは、中国の古い漢詩集である「毛詩」の「詩の六義」、風・賦・比・興・雅・頌という分類法を、紀貫之(平安の貴族・歌人)が転用した和歌の「六体」に由来するそうです。

※公園の詳しい由来や利用案内は公式サイトを参照してください。

最寄り駅は、JR駒込駅。下町風情溢れる東口とは違い、近代的な雰囲気のある北口から、六義園を目指して歩き出しました。六義園では、園内の一番高い山として藤代峠が知られています。ん?「一番高い山」。この言葉に少し引っかかりを覚えながらも、本郷通りを東大方向へ進んでいきます。

もしかしたら最短で到着してしまうのではないかと思ったのですが、駒込駅から直ぐの染井門は閉鎖されていました。とはいえ、駒込駅から正門もさほど遠くはありません。そのまま、これというネタのなさそうな本郷通りを進んでいきます。

六義園の染井門は閉鎖中。現在は正面口からしか入園できません。

この道標が見えたら六義園正門はすぐ。

六義園ができた当時、駒込は武蔵野に繋がる原野(原っぱ)地帯で、樹林と豊富な水量に恵まれた地区だったそうです。将軍家の鷹狩りの場として、江戸近郊の52村が指定されました。雑司ヶ谷、本郷、小石川村などとともに、駒込も鷹狩場となっていたそうです。

本郷通りを進み、道標に従って歩を進めると、そこには煉瓦の壁で覆われた重厚な佇まいの六義園がありました。六義園は、大政奉還の後の1874年に、岩崎弥太郎(現三菱グループの創始者)が買収し、岩崎家の別邸となります。その後、東京市(東京都)に寄贈されるまでの60年間は、個人所有の邸宅だったのです。このレンガづくりの重厚さは、邸宅だったころの名残りなのかもしれません。

立派な六義園の正門。

目的地の藤代峠は、入り口の反対側に位置します。大泉水(中央にある沼)を反時計回りに歩く事にしました。

地図を見ながら歩いていると、あれ!なんと山があるではないですか。妹山(いものやま)と、背山(せのやま)の2座。いずれも築山だそうで、古くは女性のことを妹(いも)、男性のことを背(せ)と呼んでいて、男女の間柄を表現しているそうです。

やや分かりづらいですが、橋の左側に山があります。

池を中心にぐるっと回っていくと、少し急な登りになります。登りきった頂上が藤代峠になります。六義園最高峰の築山といわれるだけあって、山頂からの眺望も最高です。さすが、小石川後楽園と並ぶ江戸の二大庭園といわれていただけのことはあります。

最高峰の藤代峠。

藤代峠山頂から望む庭園。

近年まで岩崎家の邸宅として利用されていたこともあるのか、六義園は庭園というだけでなく住居としての佇まいも感じます。岩崎弥太郎は、この素敵な庭園に囲まれた別邸でどんな風に時間を過ごしたのでしょうか。

偶然にも2つの山の発見もあり、素敵なお庭の散策する楽しい山行となりました。この庭園を築き、300年以上の長きに渡って守ってこられた先人たちに感謝しつつ、駒込の地を後にするのでした。

六義園内の建物、心泉亭。

▼参考記事

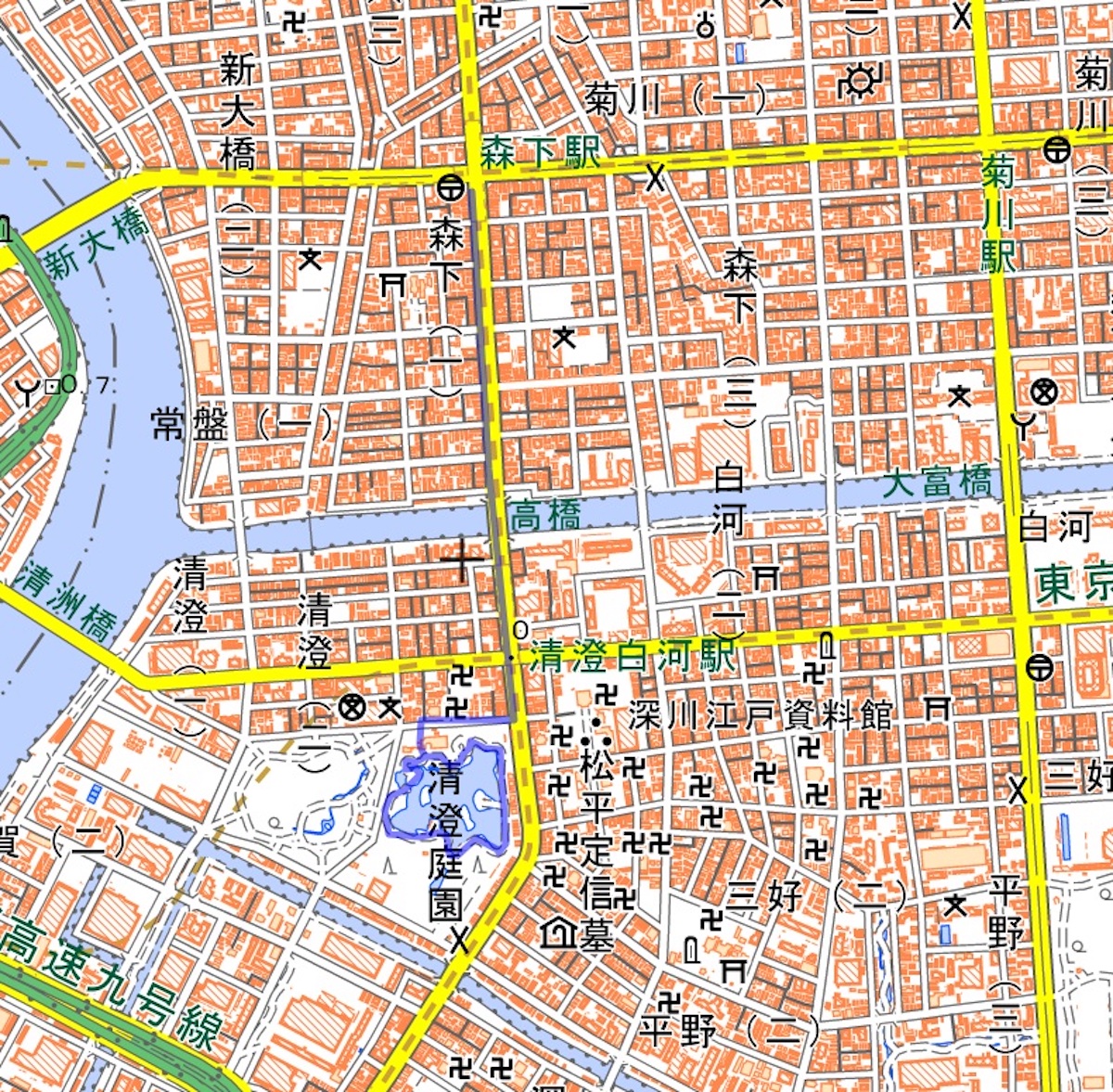

清澄公園

都営新宿線森下駅A7出口。

最寄り駅は、都営新宿線森下駅です。

清州庭園の最寄り駅は東京メトロ半蔵門線清州白川駅ですが、清州庭園までおよそ2分ほどの距離。そんなすぐに着いてしまうと書くことが少ないので、とてもじゃないが選択できません。そこで森下駅を選んだというわけです。

さて、清澄通りを南下していきます。

元祖や起源にまつわるお店が続々

清澄通りを歩いていて、ふとビルを眺めると目に入ってきたのが、元祖カレーパンの店という案内でした。外から見ると、もうすでにカレーパンは売り切れの様子です。調べてみると、日本カレーパン協会(そんな協会があるとは!)のホームページには、起源については諸説ありますが、東京都江東区にある「名花堂」(現:カトレア)の2代目が1927年に実用新案登録した洋食パンが元祖と言われることが多い、と記載されていました。

そりゃ名店のカレーパン。昼前に売り切れるのも納得です。と思ったら、店頭にカレーパンの揚げ上がり時間として、午前7時、11時、午後3時と記されていました。また今度来ます!

元祖カレーパンのお店「カトレア」。

続いて、見たことのない旗が飾ってあるなと思い、ふと立ち止まると「ジョージアワイン専門店グビノ」と書いてあります。まだお店は空いていなかったのですが、ジョージアとワインが僕の中でつながらなかったのですが、調べてみると、ジョージアを含むコーカサス地方は、葡萄の起源地で、8000年前からワインが醸造され、ワインの起源はジョージアにあるとされているのだそうです。。当時の手法が現在もそのまま伝承され、今もワインづくりが行われているそうです。そんな話を聞くと飲んでみたくなりますね。

店名のグビノはワインを意味するジョージア語「gvino」が由来だそうです。ちなみにオンライン販売もしているそうです。

ジョージアワイン専門店グビノ。

さらに清澄通りを南下し、清澄白河駅駅を過ぎて清澄庭園の角を入り口の方へ曲がると、行列のできているお店を発見しました。外観からしてめっちゃオシャレです。「est tokyo uno et001」イタリアンのお店なのですが、ランチはうどんや丼ものまであるみたいです。オシャレなだけでなく料理も評判良いみたいです。行列ができていたのは、ドラマ「9ボーダー」(TBS)のロケ地になったり、「出没!アド街ック天国」(テレビ東京)で清澄白河特集を放送した際に登場したことで一気に有名になったみたいですね。

意外といっては失礼ですが、オシャレなお店が多いですね。恐るべし森下駅周辺。ここから、清澄庭園の壁を見ながら入り口を目指します。

いざ、清澄庭園へ

清澄庭園は有料の庭園です。動画撮影には許可が必要なのですが、行き当たりばったりの取材なので許可を取れるはずもなく静止画でお送りします。

庭園の入り口。

この地の一部は江戸の豪商・紀伊國屋文左衛門の屋敷跡と言い伝えられています。享保年間(1716~1736年)には、下総国関宿の藩主・久世大和守の下屋敷となり、その頃にある程度庭園が形づくられたそうです。

1878年(明治11年)岩崎弥太郎(三菱財閥の創業者)が、荒廃した邸地を買い取り、社員の慰安や貴賓を招待する場所として庭園造成を計画したそうです。弥太郎の亡きあとも造園工事は進められ、隅田川の水を引いた大泉水を造り、周囲には全国から取り寄せた名石を配して、明治の庭園を代表する「回遊式林泉庭園」が完成したそうです。

清澄庭園は、関東大震災で大きな被害を受けたのですが、この時災害時の避難場所としての役割を果たし、多数の人命を救ったそうです。岩崎家では、こう した庭園の持つ防災機能を重視し、翌1924年(大正13年)に破損の少なかった東側半分(現庭園部分)を公園用地として東京市に寄付。東京市はこれを整備して1932年(昭和7年)に一般公開されたそうです。

※清澄庭園の開園時間などは、こちらを参照してください。

「回遊式庭園に築山あり」です。築山(つきやま)とは、庭園などに築造された山。そう、ターゲットは清澄庭園にある築山、その名も「富士山」なのです。

清澄庭園に入園し、池の南側に進むと、芝生に覆われた築山があります。清澄庭園の南側の石仏群と古池の句碑の間にある、富士山を模した小高い山です。山頂はボク石(溶岩)のようですね。

庭の眺めを楽しみながら山麓まで行くと、この富士山は登れない山でした。しかし、登れなくても庭園から眺める富士山は美しいですね!

本物の富士山も、登るより周りから眺めていたほうが山容の美しさを感じることが出来る。そんな意味の込めて、この山も富士山と命名されたとハイカーの僕は勝手に思うわけです。美しい山ほど、登ってしまうと形が見えませんからね!

池越しに遠くから眺める「富士山」は山容がわかって美しい。

▼参考記事

花畑公園・花畑記念庭園・桜亭

最寄り駅は谷塚駅東口。

最寄り駅は、東武伊勢崎線谷塚駅登山口。

谷塚駅前のロータリーを南下します。すると早速、気になるお店がありました。なぜ気になったかというと、お店が開いたかと思ったら焙煎途中だったのか、冷やすためなのか、お店の方がカゴに珈琲豆を入れたまま店の外に出てきていたのでした。その時に香った豆の匂いに誘われ、無性に珈琲が飲みたくなったのです。

お値段も雰囲気も、いい意味で昭和。珈琲が1杯なんと300円からというから驚きです。ただ、僕が訪れた日は、灼熱の真夏でした。珈琲より自動販売機の冷たい飲み物が欲しい気温でしたのでスルーしましたが、今度ゆっくり立ち寄りたいと思います。

香ばしい香りに足が止まるSun Coffee Shop ナミキ。

瀬崎浅間神社方向に進んでいくと、駐輪場の多いことに驚きます。そこら中にあります。途中で路地に入り、南下していきます。すると直ぐに住宅街。特に書くこともなさそうな雰囲気なので、住宅街の網の目をくぐるように進み、足立越谷線へ出ます。幹線道路に出ても、やはり書けそうなネタは見当たりません。それでも、とにかく何かあると信じて進むだけです。

そして、毛長川付近に行くと、橋の向こう側には足立区の表示があります。この周辺は、川が境目になっているようですね。ここでは橋は渡らず、川沿いの道を歩いていくことにしました。

なんと、花瀬橋の手前にあの東京土産で有名な「ひよ子」の看板を発見。いつも大変お世話になっています!それにしても、東京土産の定番である「ひよ子」の工場があるのは、毛長川沿いの草加市サイド。つまり埼玉県だったのでした。

東京ひよ子

1897年(明治30年)に、初代の石坂直吉が福岡県飯塚市で菓子舗「吉野堂」を開業したのが始まり。1912年(大正元年)に二代目の石坂茂がひよこをかたどった菓子「名菓ひよ子」を考案しました。

名菓ひよ子を日本中の人に味わっていただきたい、商品を新鮮なままお届けしたい。こうした願いのもと、1964年(昭和39年)、東京に進出し、草加市に「ひよ子東京工場」を建設したそうです。現在では皆さんご存じの通り、不動の「東京土産」と呼ばれるまでになりました。ちなみに、本店は上野にあるそうですよ。

参照:東京ひよ子のあゆみ

自分もお土産でよく買う、あの「ひよ子」が生み出されている場所?

ひよ子の工場の目の前にある花瀬橋を渡ると、真新しい大きな建物と、新しく整備されている公園が見えてきました。ここからは足立区になります。

随分と敷地の広い新しい建物だと思っていたら、文教大学東京あだちキャンパスでした。2021年に、国際学部、経営学部、国際学研究科を移転し、東京あだちキャンパスとして開校したそうです。大学周辺の川沿いには、毛長公園が改修されており、新しい街の雰囲気が漂っています。大学と団地の間の道を進んでいくと、結構大きな団地だったことに気付きました。

きれいで広々とした文教大学東京足立キャンパス。

ロゴ(?)がかわいい花畑団地。

花畑団地は独立行政法人都市再生機構(以下、UR)により1964年(昭和39年)に管理が開始されました。約22ha(東京ドーム約4.7個分)の広大な敷地に2,725戸の住棟が並ぶ、都内でも最大級の大規模団地だそうです。

この花畑団地の老朽化に伴い、URによる「団地再生事業(一部建替えや改修)」が行われることとなりました。これを契機として、平成22年から、花畑団地周辺地区まちづくりが行われているそうです。文教大学が開設されたのも、街づくりの一環なのかもしれません。それにしても、花畑団地って良い響きですね!

そして目的地は、花畑団地に囲まれるようにある、花畑記念庭園です。

花畑公園・花畑記念庭園・桜亭

花畑公園は、区画整理により1984年(昭和59年)に開園しました。公園の一角(西側)には「花畑記念庭園・桜花亭」があります。「花畑記念庭園」は、1982年(昭和57年)の足立区制50周年を記念し建設された記念庭園で、足立区が日本文化に親しむ場として整備したそうです。

庭園は、滝・池・小川・築山などがある「池泉回遊式」の日本庭園です。四季折々の花たちが訪れる人の目を楽しませてくれます。また、園内の集会施設「桜花亭」は、桜花亭カフェや日本庭園を一望できる和室・洋室、茶庭を設えた茶室を備えています。

本当に無料なのかと疑いたくなる門構え(庭園は入場無料です)。

手入れの行き届いた日本庭園。

築山・芝山

すでにお気づきの読者の方も多いと思いますが、回遊式庭園に築山あり。地図にもしっかり載っている築山が芝山だったのです。お堀やせせらぎを楽しみつつ、庭をまわる順路の最後に綺麗にととのえられた芝生の丘のような山が見えてきます。

芝山の山頂裏手にも歩道があります。

芝山の麓にはカフェもありますので、ゆっくりと庭園を眺めながら一服してもいいですね!

おしゃれな雰囲気「桜花亭カフェ」。

▼参考記事

肥後細川庭園

最寄り駅は有楽町線江戸川橋駅。まずは、有楽町線江戸川駅を下りて江戸川公園を目指します。江戸川公園の入り口を通り、江戸川沿いの遊歩道を歩いていきます。

この遊歩道、写真では分かりづらいですが桜並木です。

遊歩道を抜け、一気に胸突坂まで歩いていきます。関口芭蕉庵を通り過ぎ、そのまま真っすぐ進むと門が見えてきました。

肥後細川庭園南門。

せっかくなら正門から入ろうと思い、そのまま南門をスルーして正門方向へ進んでいきます。 右手には肥後細川庭園の壁、反対側は住宅と非常に閑静な住宅街です。

立派な門構え、こちらが公園の入り口です。

事前に撮影許可をとっていなかったので、正面入り口から入ってすぐ左にある松聲閣 (しょうせいかく)事務室に相談に行きました。すると、 「いいですよ!」と快く許可をくださり、腕章をお借りして庭園内の撮影をさせていただけることになりました。こちらの庭園は、入場無料です。という事もあってか、多くのお子さん連れの方で賑わっていました。

かつて細川家の学問所として使用されていたという松聲閣。

さて、肥後細川庭園の一帯は、江戸時代中頃まで幕臣の邸宅があったところだったそう です。その後、何度か所有者が変わり、幕末には細川家の下屋敷のひとつとなり、明治時代に は細川家の本邸となったそうです。1960年に東京都が当地を購入し、翌年には公園として開園。その後、1975年に文京区に移管されたそうです。

この付近は、目白台からの湧水が豊富な場所。その湧水を生かした回遊式泉水庭園を主体とし た公園となっており、江戸時代の大名屋敷の庭園の雰囲気を現在でも堪能することが出来ます。

江戸時代の大名屋敷の築山でも、すでに壊され無くなった山もあります。その一方、ここ肥後細川庭園では地図にしっかりと「築山」と記されていました。名もなき人工の築山ですが。

この庭園は、先述したように、池を望みながら回遊してまわれる豊富な自然が特徴です。南出入口と反対方向には細川家の所蔵品を展示している「永青文庫」(エイセイブンコ)、そして季節ごとに咲く、肥後六花。3〜4月には肥後椿、 4月〜5月には、肥後芍薬(ヒゴシャクヤク)、6月には肥後花菖蒲(ヒゴハナショウブ)、11月〜12月 は肥後山茶花(ヒゴサザンカ)と、門外不出の肥後六花の内4種類が楽しめます。

永青文庫。

湧き水と地形を上手く取り入れた庭園。ここが東京のど真ん中であることを忘れてしまいます。そして、一時期は細川家の住まいとして使用されていた松聲閣。どこに目を向けても心落ち着く眺めが広がっていました。

築山へ至る道。

肥後細川庭園は季節ごとにイベントも開催されており、紅葉の時期には期間限定でライトアップも行われているそうです。 四季を通して通いたくなる、そんな素敵な庭園でした。今度は、桜の時期にも来てみたいな。

▼参考記事

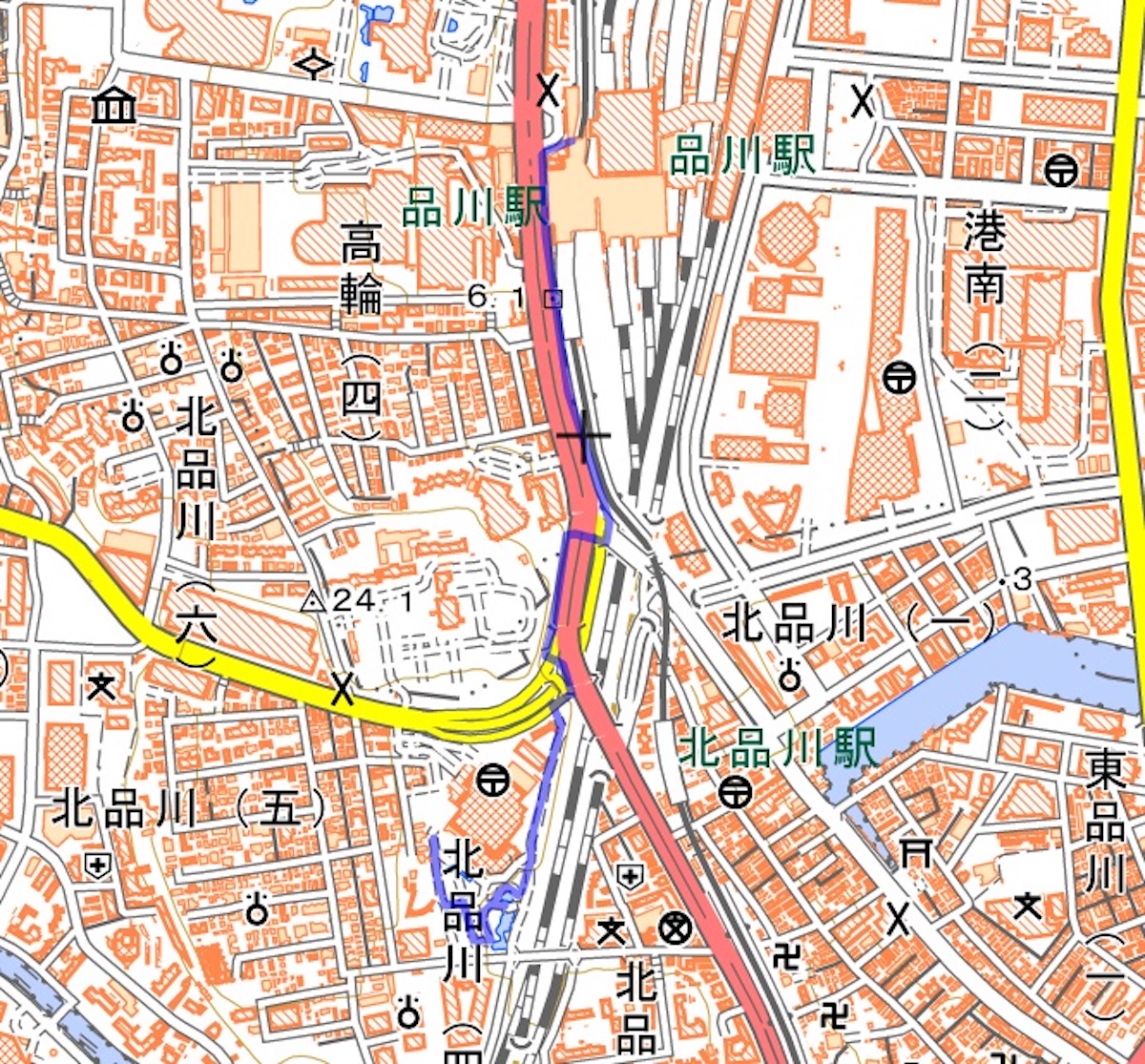

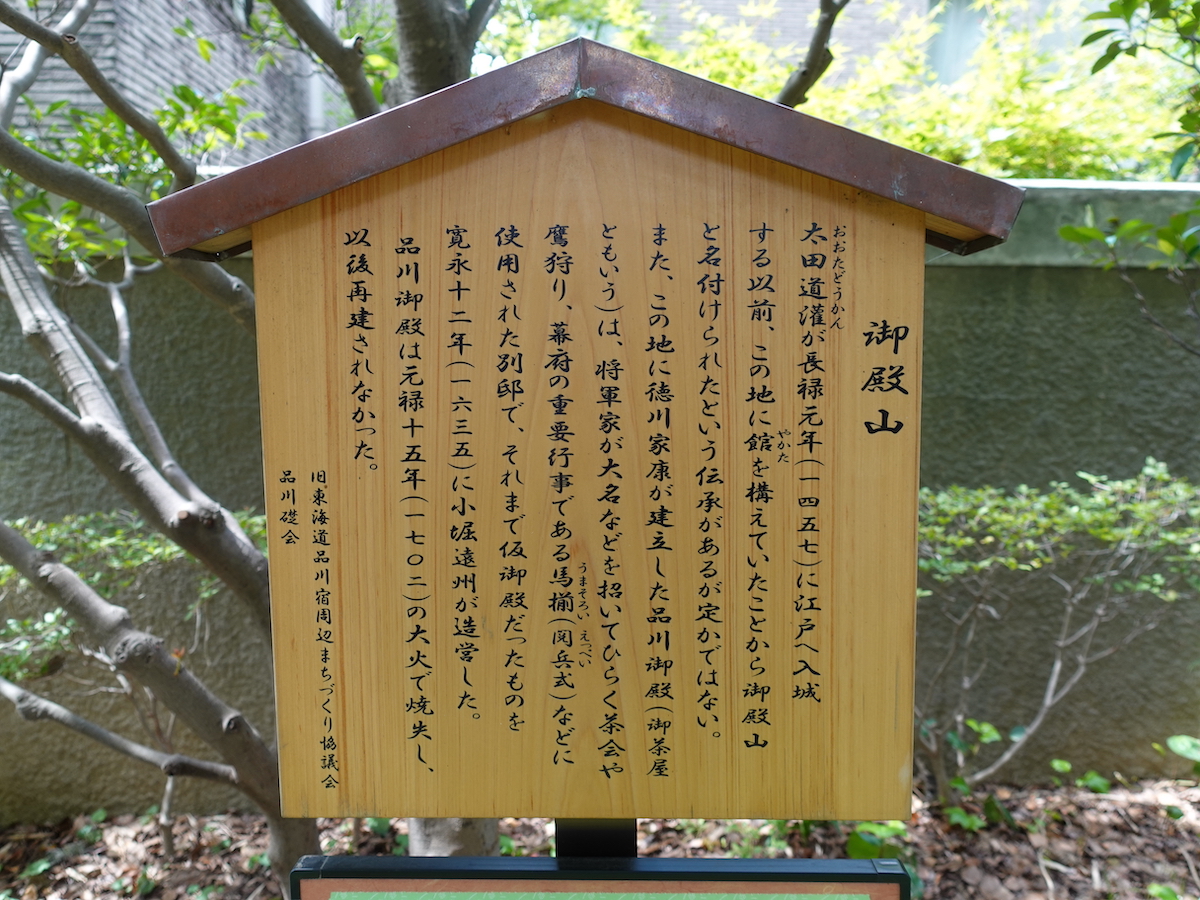

御殿山

最寄り駅は、JR品川駅高輪口です。途中までは前回の御殿山と同じ登山ルートをたどりますが、鉄道が通る八ツ山橋を渡らずにそのまま坂を登っていきます。

▼あわせて読みたい

緩やかな坂道をズンズン進みます。

緩やかな坂道を登っていくと、高くそびえ立つ壁が現れました。この上には「旧岩崎家高輪本邸」があるそうです。イギリス人建築家のジョサイア・コンドルの設計で1908年に完成したそうです。三菱財閥の第4代総帥、岩崎小弥太が晩年、療養生活を送り、1945年12月2日に当地で亡くなられたそうです。現在、一般公開はされておらず、三菱グループの倶楽部として使われているそうです。11,200坪の広大な敷地の周囲は鬱蒼とした森となっており、外部からは建物は見えません。

そんな大きな壁を横に見ながら進んでいき、壁の高さが徐々に低くなるころ、教会がありました。さらに進むと、ビルの間に緑に包まれた遊歩道が見えてきます。この日も35度超えの気温でしたが、多くの人がステキな遊歩道にある木陰のベンチで休んでいました。木々が生み出す日陰は涼しく、歩くのも心地よい道のりです。

この連載でおなじみの、心地よい遊歩道。

どんどん先に進んでいくと、「御殿山庭園」の入り口が現れました。そのまま庭園の階段を下りていきます。「うわぁ、気持ちいい!」、思わず声がこぼれます。ここが品川であることを一瞬忘れました。

見どころの多い御殿山庭園。

実は、御殿山庭園は、江戸時代の桜の名所である御殿山の、昔ながらの面影を今に伝える日本庭園です。「御殿山トラストシティ」内にあり、2,000坪の広々とした敷地には、建築家・磯崎新氏が設計した茶室「有時庵(うじあん)」や東京マリオットホテルのチャペル「ザ・フォレスト」が点在。庭園は「東京マリオットホテル」の南側に位置しています。御殿山庭園は入場無料で、開園時間は7:00〜19:00となっています。

都会の喧騒を忘れて、のんびりくつろげる庭園。

一瞬、当初の目的である御殿山へ行くことを忘れそうになりました。我にかえり、あらためて御殿山を目指します。庭園を抜け、遊歩道に戻ります。なんとなく敷地内の一番高い場所へ導かれるように歩いていました。

やがて、植え込みに御殿山の案内がありました。ここに御殿山があったのは間違いない事実のようです。ふと先を見ると、東京マリオットホテルの入り口が右手に見えました。その手前にレンガがサークル状に埋め込まれている場所がありました。周りを見渡すと、ここが標高が一番高い位置のようです。きっとここが山頂付近なのでしょう。

御殿山の案内板。

御殿山の山頂らしき場所。

御殿山の御殿とは、品川宿を見おろす丘陵地に建っていた「品川御殿」と呼ばれる将軍の館に由来するようです。実際、歴代の将軍は、ここで鷹狩りを行ったり、茶会を開催したりしていたそうです。

ペリー来航、品川での鉄道開通と、それに伴う御殿山自体の分断など、品川の歴史の移り変わりを見続けてきた、御殿山。そして、今も残る御殿山庭園は、春にはウメやサクラ、初夏にはアジサイやナシの花、秋にはモミジやイチョウの紅葉、冬にはカンツバキと、四季折々で多様な植物が目を楽しませてくれます。個人的には、やっぱり桜の季節にまた来てみたいな。品川にこんな素晴らしい場所があるなんて!と、何だか得した気分で品川駅に戻るのでした。

▼参考記事

歴史に思い馳せる文学散歩コース8選

文学散歩コース

浅草寺周辺

都営浅草線浅草駅8出口からスタートです。駅を出ると、クラシカルな外観の駅舎でした。リノベーションしたのだろうか?と思うと実は、2012年に東京スカイツリーの開業に合わせて大規模にリニューアルされたそうで、その時に駅の外観も80年前のレトロなものに復元されたそうです。ちょっと素敵だなと思いつつ歩き始めました。

都営浅草線浅草駅5出口。

駅の目の前にはド派手な看板。

左手には大きな浅草寺が

浅草寺方向には行かず、駅を出て目の前の馬道通りを南千住方面へと進んでいきます。

通りからも浅草寺は良く見えます。

浅草寺が見えます。混んでいるのでしょうね。

馬道通りから一葉桜・小松橋通りへ

馬道通りから、一葉桜・小松橋通りへ入ると、まだ咲いていない蕾の桜並木が見えました。ふと見上げると「服装ベルト会館」なる看板が見えてきました。服装ベルト会館って中には何があるんだろうと思いましたが、普通のビルでしたので入るわけにはいかないのでそのままスルーします。するとあっという間に浅草富士浅間神社が見えてきました。真向いには区立富士小学校がありました。入口には富士山をかたどった碑があるので、もしや、小学校の名前の由来が浅草富士なのだろうか。

服装ベルト会館どんな会館なんでしょうね。

区立富士小学校の由来

小学校は1900年開校で、明治中期に廃寺になった浅草寺支院「修善院」の跡地に建てられたそうです。修善院は、学校前に現在もある浅草富士浅間神社の管理もしていたそうです。なんとなく、富士小学校の由来のような気もしますが。

富士小学校。富士山の石碑かっこいいですね。

いざ、浅草富士・浅草浅間神社へ

信号を渡ると直ぐ目の前に浅草浅間神社の入口があり、すぐ右手方向に浅草富士があります。浅草富士、実は登れます。10歩程でしょうか、小さいなりにちゃんと山頂もあります。そしてこの神社の拝殿は神社奥にあり、浅間神社と書いてありました。

浅草浅間神社。

浅草富士

浅草富士は、江戸時代に富士山を信仰する富士講の人たちによってつくられたもので、当初は蔵前にありましたが、現在の場所へ移りました。もともとは浅草寺の子院・修善寺が管理していましたが、現在は浅草神社の兼務社となったようです。

コンパクトな浅草富士。

山頂からの眺め。

麓には子授け石があります。

ちなみに、浅草富士浅間神社の例祭日は富士山山開きの日の7月1日だそうです。その縁日とされる植木市は5月と6月の最終土日の4日間に行われていて柳通りを中心に、約60件の植木の露店が並ぶそうです。初夏の風物詩として地元では賑わっているそうですよ。

▼参考記事

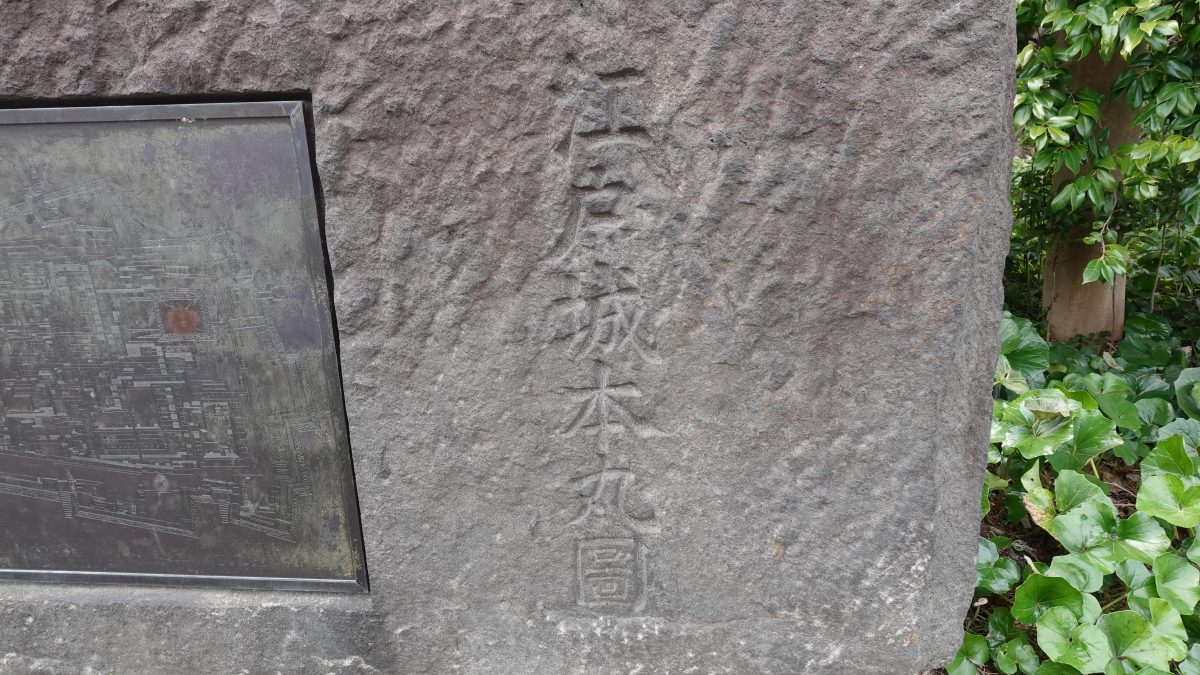

皇居周辺

出発は都営新宿線九段下口です

九段下駅に降り立つと、街歩きコースの案内が出ていました。お堀沿いに道があるようですので、昭和館の脇から入っていきます。

皇居の案内地図。

九段会館テラス コンファレンス&バンケット前の広場。

お洒落な建物と広場が見えてきました。2022年に開業した「九段会館テラス」です。お洒落なお庭と建物の間を進んでいきます。広場の周りには旧九段会館の建物の一部が展示されていたり、花々が植えられていたり、お洒落なベンチやウッドデッキもあります。まるで丸の内のようです。

九段坂病院まで続くお堀沿いの道を歩きます。お堀の奥には武道館が見えていました。武道館の中を通ってもよかったのですが、個人的には長い道のりなので景色に変化があった方がよいかなと思い、こちらの道にしました。いったん通りに出て、清水門から北の丸に入ります。

人通りもすくない清

いざ、北の丸へ

清水門から北の丸公園に上がる坂道の階段は1つ1つの段差が通常よりかなり高く、かなり歩きにくく作られています。これは当時からなのだろうか?だとすれば城を落とすために門を突破しても、中に入り込むのが困難だなと思います。どうもお城にいくと、道すがらお城を攻略することを考えてしまうのが悪い癖です。

さて、環境省が管理する北の丸公園を過ぎると、いよいよ北桔橋門(きたはねばしもん)のセキュリティチェックを受けてから皇居に入ります。

なんと外国人の多いこと。7割以上が外国人観光客でした。門を過ぎるとすぐに天守台があり、目の前には大きな芝生の広場があります。この芝生があのドラマや映画、舞台にもなる「大奥」があった場所です。そしてその先には本丸跡地があります。本丸跡地の奥、果樹古品種園手前までいくと、本丸跡地の説明が出ていました。

来るときにこんな碑も発見しました。

牛ヶ淵沿いのビルの陰にひっそりたたずむ、日本体育会体操学校、愛国婦人舎、九段精華学校発祥の碑。

皇居の周りにはひっそりとたたずむ多くの歴史があるのかもしれませんね。

▼参考記事

宮沢賢治の旧居跡

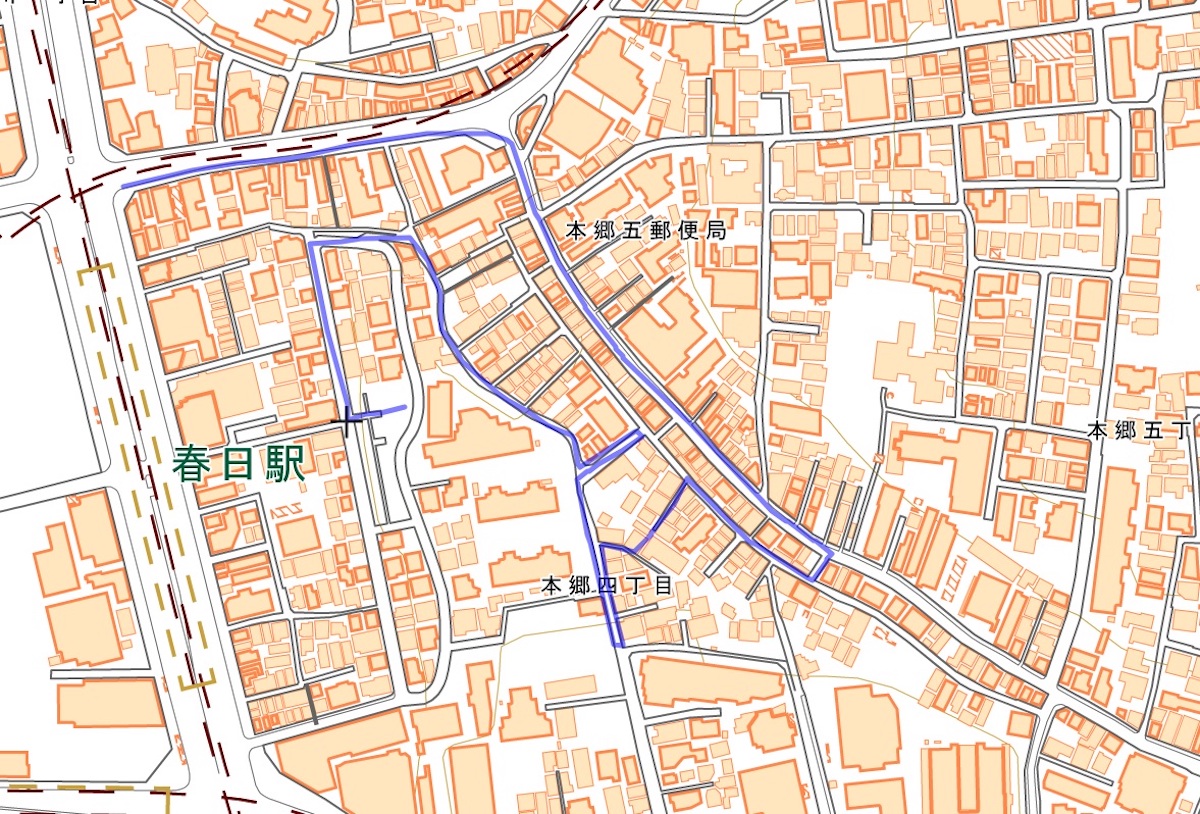

最寄り駅は、都営三田線春日駅A6出口。

白山通りを挟んだ本郷方面文京シビックセンター前の出口から出発します。少し遠回りするルートになります。

桜の名所&『姿三四郎』の決闘場所の公園

文京区のホームページによると、目的地である清和公園は3つの桜が楽しめる名所なんだそうです。早春に咲くのが、静岡県賀茂郡河津町で発見された桜「河津桜」です。河津桜が散ると、みなさんお馴染みの「染井吉野」が満開を迎えます。そして、染井吉野が葉桜になる晩春、八重桜が開花するそうです。

それだけではありません。作家の富田常雄(とみたつねお)による有名な小説『姿三四郎』の中で、三四郎が桧垣源之助と決闘した場所「右京ヶ原」が清和公園なんです。そして、あの現在の5千円札の肖像の樋口一葉が、日記の中に何度か記している山が、同公園にある右京山だそうです。さすが、近代文学発祥の地とも言われる文京区です。

ということで、いざ清和公園・右京山へ。今回、なぜ、遠回りをして目的地に向かったのか。それは、このエリアには多くの文人の足跡が残っているからです。

春日駅登山口を出て、上野方面に進むと、菊坂が現れます。この坂を進んでいくと、樋口一葉が通っていた伊勢谷質店が見えてきました。樋口家は、父の死後、一葉が18才のときに本郷菊坂町に一家で移り住んだそうです。この時は、樋口家が一番苦労した時代で、伊勢屋質店通いをしていたそうです。そんな伊勢屋質店通いは、樋口家が菊坂町を離れ、一葉が他界するまで続いていたといいます。

現在も保存されている、樋口一葉がよく利用した旧伊勢屋質店。

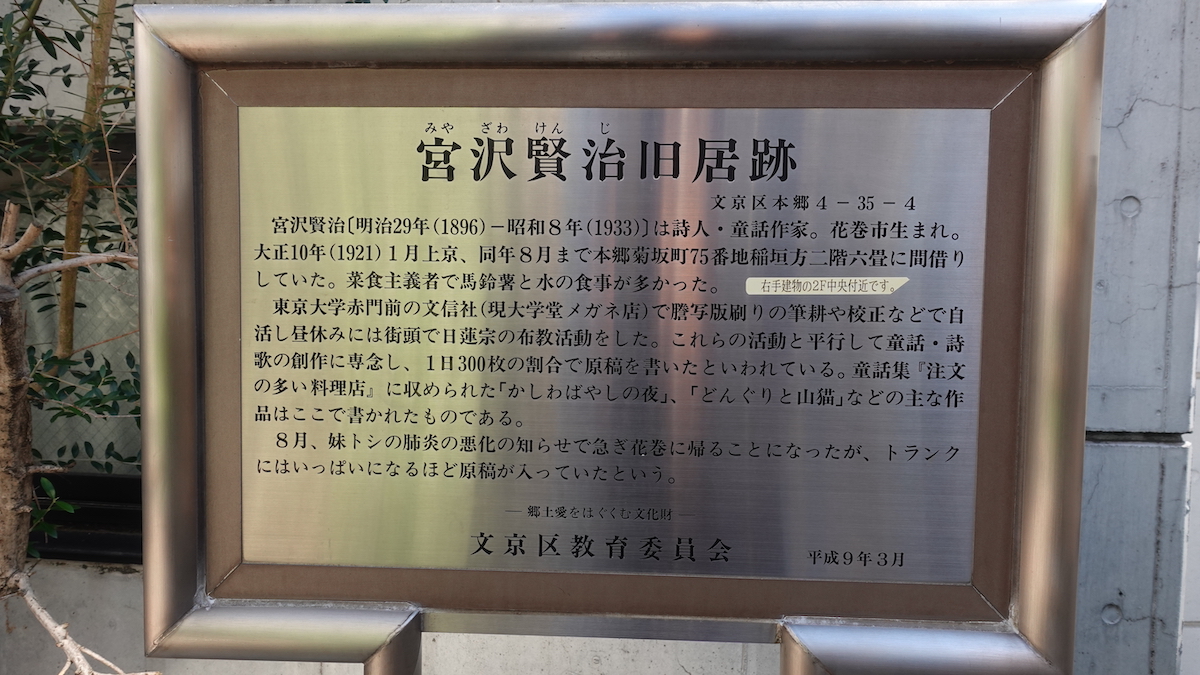

どこか懐かしいような商店街が点在する緩やかな菊坂を登って、通りに入ると、そこには宮沢賢治が上京した際に間借りしたという二軒長屋跡地がありました。

当時の賢治は、東京大学赤門前の文信社で謄写版刷りの筆耕や校正をし、昼休みには街頭で日蓮宗の布教活動をしていたそうです。そして、上京からわずか半年後、妹の肺炎が悪化し、故郷の花巻に戻りました。賢治が暮らしていたころの様子が容易に想像がつく古くからの町並みが、今も残っているのもうれしいですね。

見過ごしてしまいそうな宮沢賢治の旧居跡。

その宮沢賢治の旧居跡から裏通りに入って進んでいくと、下町の面影が徐々に色濃くなっていきます。きれいなマンションに混じりながら、どこか懐かしい木造の建物が今なお点在しています。

Google Mapで見ても繋がっているかどうか分からない袋小路に入ると、一気にタイムスリップしたかのような雰囲気のある景色が現れました。ここが樋口一葉が暮らしていた住居跡付近になるそうです。写真にある井戸は、実際に使われていたそうです。

当時の生活を思い描きながら、さらに奥へと進んでいきます。

当時使われていた井戸。現在も利用されているようです(※飲料としては利用できません)。

趣のある狭い路地を抜けると、そこは鐙坂(あぶみさか)。さらに寄り道をして坂をほんの少し登ると、金田一京助(言語学者)、金田一春彦(国語学者)親子の旧居跡があります。この近辺は、昭和40年代まで真砂町と呼ばれており、時には小説の舞台になるなど、多くの文人が住んでいたようです。そんな面影を現代の住宅地に重ねつつ、鐙坂を下っていきます。

住宅街にたたずむ清和公園

ここからは、区画された近代的な住宅街に変わっていきます。住宅地の少し広い道路を進んでいくと、左手に急な階段のある清和公園が現れました。

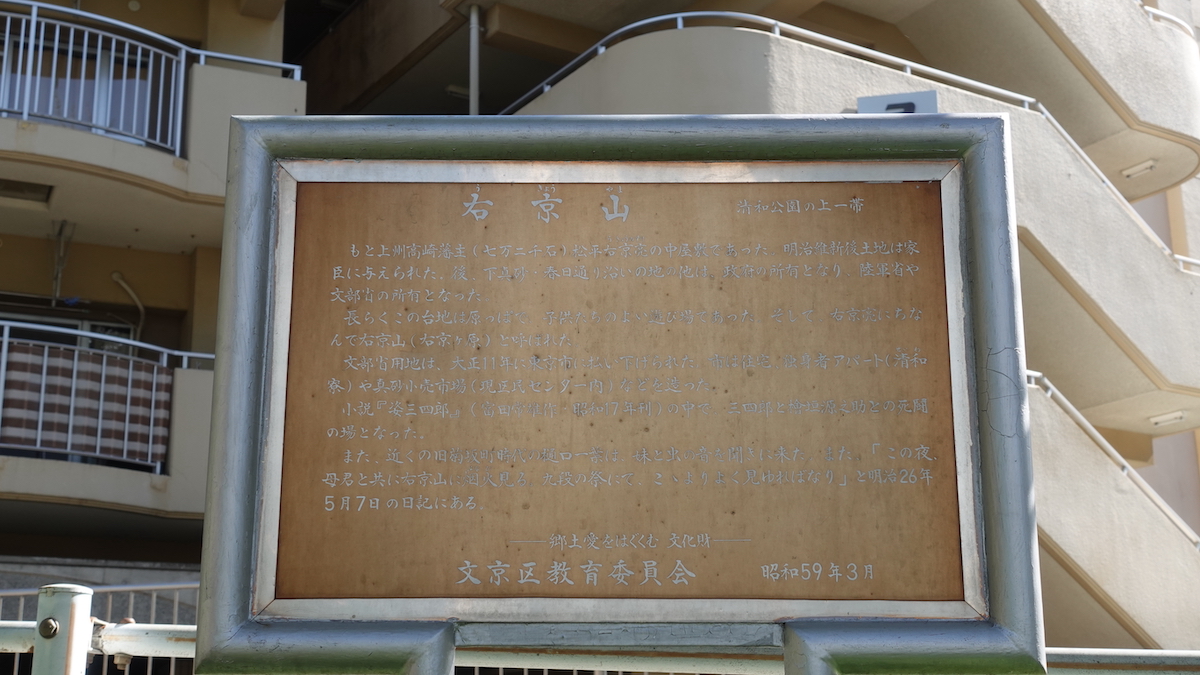

急な階段を一気に登っていくと、遊具のある広い公園スペースがあります。一見するとよくある児童公園のようですが、道路付近に近づくと、そこに間違いなく「右京山」があったのでした。

右京山の一帯は上州高崎藩主の大河内家(おおこうちけ)松平右京亮(うきょうのすけ)の中屋敷があった場所。そこから、右京山と呼ばれるようになったそうです。

「右京山」の案内板。

本郷菊坂町に住んでいたころの樋口一葉も、虫の音を聞きに妹と一緒に右京山にきていたようで、一葉の日記に時々登場しています。父親が亡くなり、若くして一家の大黒柱になった一葉が、一番大変だった本郷菊坂町時代。この右京山で何を想い、虫の音に耳を傾け、どんな景色を眺めたのでしょうか。

公園のベンチに座り、桜の木を見つつ、一葉が過ごした約130年前にも右京山に桜はあったのだろうか?とふと考えていました。

公園としての開園は戦後だが、さまざまな歴史の舞台となった清和公園。

▼参考記事

愛宕山

低山好きにはおなじみの「山」です。自然の山として、山手線内で最高峰の山で標高25.7m。

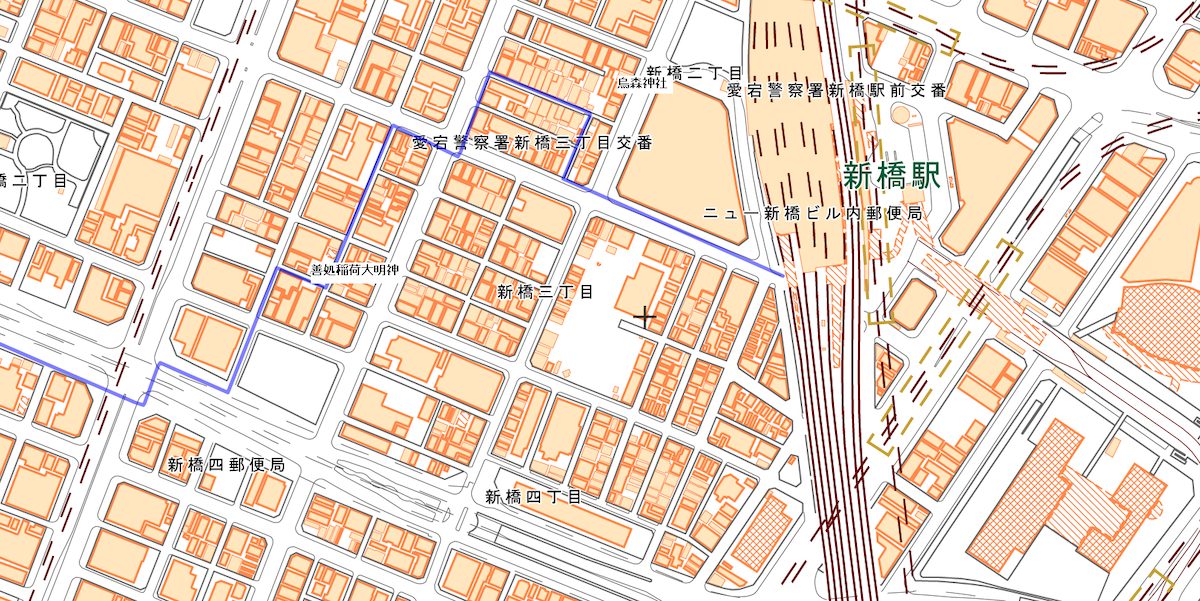

どのルートで登るか、地図を見ながらイメージを膨らませました。愛宕山への「最寄り登山口」は、日比谷線神谷駅か、日比谷線虎ノ門ヒルズ駅です。でも、今回チョイスしたのはJR新橋駅・烏森登山口。地図を見て面白そうなルートだったことと、登る前の仕事のアポイントがJR品川駅だったことが理由です。

さっそく、JR新橋駅烏森口をスタート。さすが新橋、ビジネスパーソンをはじめ多くの人々でごったがえしています。まずは、烏森口を出てまっすぐ道なりに進みます。

山頂に至る5ルート

最初の信号を渡ると、すぐ右手に鳥居が見えてきました。烏森神社です。本来なら最短ルートを進むのでしょうが、東京ハイキングでは面白そうなものを優先して歩きます。鳥居をくぐり神社へ向かう参道へ。着物姿の女性の後姿の看板が印象的なコーヒーショップ「烏森珈琲」があります。のぞいてみると、店内もオシャレです。驚くべきは、夜になると「烏森百薬」という居酒屋に変わるようです。後で調べると、居酒屋の評判も良さそうです。

参道にある「烏森珈琲」。

個人的に気になったのはその向かいにある焼き鳥屋の「ほさか」でした(吉田類氏の「酒場放浪記」にも登場したお店のようです)。それにしても、さすが新橋らしい素敵な参道です。烏森神社は、必勝祈願の成就、商売繁盛、家内安全、技芸上達と、芸能の神と崇められている天鈿女命を お祀りしている数少ない神社の一つだそうです。しっかりと手を合わせてから、神社を後にしてディープなお店の並ぶ方向に進 みます。

通りに出て、あらためて愛宕山を目指します。 床屋さんの看板を目印に左に曲がると、細い路地になります。まっすぐ進むと右手に「居酒屋コン」が見え、そのまま右に曲がると小さなスペースにひっそりとたたずむ「善処稲荷大明神」がありまし た。いかにも都会の神社だなと思いつつ、 軽く手を合わせてさらに先に進みます。

ビル街の合間にひっそりとある善処稲荷大明神。

通りに出ると、虎ノ門ヒルズまで真っすぐ歩いていきます。虎ノ門ヒ ルズの隣のビルを左に曲がると、そのまま真っすぐ進んでいきます。3分ほど歩くと右手に「愛宕神社車道」と書かれている鳥居が見えてきました。 この分岐からは、「車道ルート」「男坂ルート」「女坂ルート」「NHKエレベータールート」「NHK博物館ルート」の5つの選択肢があります。まずは、車道ルートを歩いてみることにしました。

車道ルート

鳥居をくぐると、車道が山頂に向かって続いていました。ここからはちょっとした急登です。少し登ると、真新しい鳥居が右手に見えてきました。森ビルの名前が入っていました。鳥居の先には、虎ノ門ヒルズレジデンスタワーへ続く道が建物の脇にありました。 名付けて「虎ノ門ヒルズルート」。ここなら、虎ノ門ヒルズ駅登山口でおりてビル内を通れるので、悪天候の時のルートとしていいかもしれません。

虎ノ門ヒルズ入り口にある鳥居。

車道は、左にトラバースしていきます。すると女坂方向に道があるのですが、通行止めになって いました。少し悪い予感が…。とりあえず進むと、今度は趣のある建物が見えてきました。まるで料亭のようです。後で調べると、保険会社の社用料亭だそうです。

真夏の気温も相まって汗が吹き出して きます。ようやく頂上らしきものが見えてきたところで、右手に神谷駅の表示が現れました。これが 神谷駅登山口へ行く道か。めちゃくちゃ急登です。今日はこっちじゃなくて良かったと思いつつ、さらに登ると右手にNHK博物館駐車場と博物館が見てきました。ついついNHK博物館に引っ 張られそうになりますが、愛宕山山頂方向へ方向転換します。すると、工事中でした。

2024年3月完成予定と書いてあります。 男坂を上って右手に行ったところに三角点があるはずなのですが…やはり、ここも工事中で目にすることが出来ませんでした。

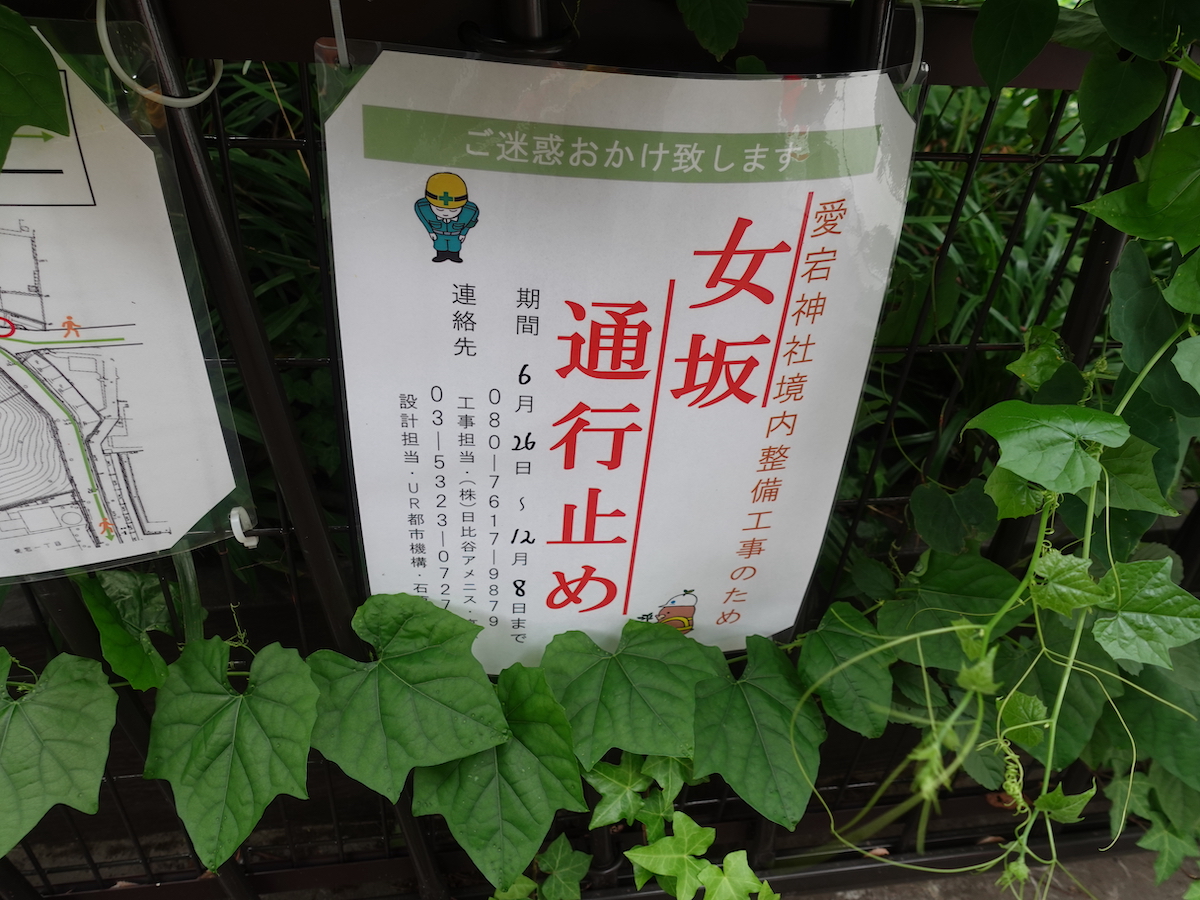

女坂ルート

残念ながら、女坂も通行止め。

どうやら女坂は完全に通行止めのようです。神社の周りは工事中でしたが、しっかりお参り出来ます。とりあえず、手を合わせて登頂!

前述したように、愛宕神社がある愛宕山は標高25.7m。現在はビルに囲まれた山頂ですが、かつては山頂か ら東京湾や房総半島までを見渡すことができといわれています。この山が周辺で一番高かったことを想像しながらぐるりと見渡してみようと思いましたが、やはりイメージできません。そんな昔のことではないのですが…。

男坂ルート

先ほどの車道ルートを登らずにそのまま道を進んでいくと、右手に愛宕神社へ続く参道と大きな鳥居が見えてきます。鳥居をくぐると、聳え立つ壁のような男坂の石段。多くの人は見上げて、何かをつぶやき、覚悟を決めてこの男坂を登っていきます。そして、 ほとんどの人が階段を上り始めて少しのところで再び上を眺め、ため息をついていました。86段の道のりが遠い。

先ほどの車道ルートを登らずにそのまま道を進んでいくと、右手に愛宕神社へ続く参道と大きな鳥居が見えてきます。鳥居をくぐると、聳え立つ壁のような男坂の石段。多くの人は見上げて、何かをつぶやき、覚悟を決めてこの男坂を登っていきます。そして、 ほとんどの人が階段を上り始めて少しのところで再び上を眺め、ため息をついていました。86段の道のりが遠い。

坂上から見ると、とても急な登り。馬で登るなんて…あり得ない!

寛永11年、江戸三代将軍、家光公が将軍家の菩提寺である芝の増上寺にご参詣の帰りに、 ここ愛宕神社の下を通りました。家光公は、満開に咲き誇る梅を目にされ、 「誰か、馬にてあの梅を取って参れ!」と命ぜられたそうです。

この愛宕山の石段はとても急勾配です。歩いて上り下りするのすら、ちょっと躊躇します。でも、この石段を上りはじめた者がいました。四国丸亀藩の家臣の曲垣平九郎(まがき・へいくろう)です。平九郎は見事、家光公に梅を献上しました。そして、家光公より「日本一の馬術の名人」と讃えられ、その名は一日にして全国にとどろいたそうです。そんなことから、男坂は出世の石段と呼ばれたそうです。ちなみに、僕はプロハイカーなので脚には自身があります。特に休まず、上り切りました。はたして出世できるのでしょうか。

NHK博物館ルート

男坂を登らないでそのまま真っすぐ進むと信号があります。その信号を渡って右手に曲がると、愛宕ト ンネルが見えてきます。トンネルの手前の階段を上っていきます。エレベータの周囲を回りながら 登っていくので、なんとなくエレベーターでも行けそうだなと直感します。 そのまま登り、突き当りを右に曲がりもう一段昇っていくと、NHK博物館の駐車場が見えてきま す。そのまま真っすぐ進むと、愛宕神社の入り口があります。

NHK博物館エレベータールート

信号を渡って右手に曲がると愛宕トンネルが見えてきます。トンネルの手前になんと、エレベー ターがあります。エレベータで登ると、なんと、そのままほぼ山頂に着きます。左手にはNHK博物館があり、 無料で国営放送の歴史を学ぶことが出来ます。まさかのエレベータ登山とは、さすが東京です!

▼参考記事

増上寺

御成門駅をスタートし、芝公園駅までの縦走になります。。この日は時間が空いたのが14時で、炎天下の中を歩き始めました(以下、飛び飛びで点在してる芝公園を紹介しますが、位置関係などは同園のマップを参照してください)。

御成門駅登山口からスタート。

御成門駅を出て直ぐ、左側にある横断歩道を渡り芝公園4号地方向に進みます。芝公園4号地内には、水場(水道)やトイレもあります。ただし、ルートは芝公園4号地へは入らず、左に曲がり道路を進んでいきます。公園の最初のエリアは、街路樹が多く日陰がちらほらあります。こんなに暑く、日差しの強い日には、街路樹の有難さを実感します。ちょっと進むと歩道橋を渡るのですが、街路樹もなく、夏の厳しい日差しが差し込むので、登るのに躊躇してしまいます。

公園ではトイレと水場(水道)は確保できて助かります。

銀杏坂を芝公園23号地まで登ると、少し小高い丘に出てきます。右手を見ると、丘の一番高い所の近くに「平成末広稲荷社」が見えて来ました。

平成末広稲荷社。

寺島さんの著書にも、「観音山」はプリンスホテルの裏辺りにあったと書かれています。もしかしたら平成末広稲荷社の上の方で一番高い所が「観音山」なのかなと少し探して見ましたが、特に「山」を特定する何かは見当たりませんでした。この辺にかつては「観音山」があったのかなと想いを巡らせつつ、芝公園23号地を抜け、芝公園19号地、もみじ公園へと進んでいきます。

芝公園にある人工の渓谷「もみじ谷」に差し掛かると、東京タワー方向は小高い丘になっていました。山らしき形跡がないか周辺を調べてみると、「如意輪観世音」がありました。この辺では一番高い場所のような気がします。山らしい形跡はありませんでしたが、もしかしたらこのあたりが「紅葉山」なのかもしれません。

もみじ谷。

また、手島さんの本によると、「小松山」の位置は調べなかったそうですが、さらに上の方に東京タワーの駐車場があり、台地としてはこの辺りが一番高いようです。おそらくそれが「小松山」なのかもしれません。「紅葉山」とその周辺に「小松山」があったのでしょう。開発が進んだ現在は位置を特定できませんが、そこに存在したであろう山を想像するのも面白いですね。

芝公園内の木陰から望む東京タワー。

芝公園から横断歩道を渡り、増上寺西通用口を登っていきます。進むと、左手に幼稚園と大きな増上寺の納骨堂が見えてきました。増上寺の中でも一番高い位置にありそうでした。もしかしたらこの辺に「地蔵山」があったのかもしれません。

増上寺西通用口。この看板を見落とさないように注意してください。

もともと増上寺は、現在の千代田区平河町から麹町にかけてあったそうです。江戸城築城により、慶長3(1598)年には、現在の芝の地に移転。江戸幕府の成立後には、徳川家の菩提寺でもあったことから、増上寺は大いに栄えたそうです。家康公は、増上寺にて葬儀を行うようにとの遺言を残し、元和2(1616)年、75歳で亡くなりました。ちょっと寄り道をして、増上寺を見学しても面白いかもしれません。

今回は縦走なので、寄り道をせずこのまま進みます。通路を右に曲がると、ザ・プリンス パークタワー東京内にあるプリンス芝公園に入ります。プリンス芝公園に入ると、多くの人が芝生の上の日陰で休んでいました。ふと振り返ると、東京タワーが綺麗に見えました。少し想像をたくましくすると、東京タワーやビルがなかった時代には、ここから今日は見ることが叶わなかった山々が見えたのかもしれません…。今日は暑いので、日陰で軽く休憩します。

振り返ると東京タワー。

プリンス芝公園を抜けると、右手に急登の階段が現れました。雰囲気の違う階段を一気に登っていくと、そこはなんと芝丸山古墳の頂上でした。

期待が高まる急登の始まりだが…。

「伊能忠敬測地遺功表」。

その芝丸山古墳(丸山)から芝公園登山口まで歩くと、御成門駅からのたった一駅分の縦走が終わりました。東京タワー近辺を歩いたわけですが、予想に反して多くの緑豊かな景色に出会うことができました。残念ながら今も残る山は芝丸山古墳(丸山)だけでしたが、東京が現在のように開発される以前は多くの山があったことが起伏などから実感できました。土地開発に伴う造成で失われた山々に想いを馳せながら歩く縦走も、東京ならでは。まさに「ノスタルジック東京ハイキング」です。

▼参考記事

志村城跡

志村坂上駅A1口登山口。

最寄り駅は都営三田線志村坂上駅です。駅名に「坂上」とあるくらいですから、きっと山や丘があるのではと期待が高まります。

ということで、さっそく志村坂上駅A1出口から出発します。

地域の歴史が感じられるスポットを通る山行

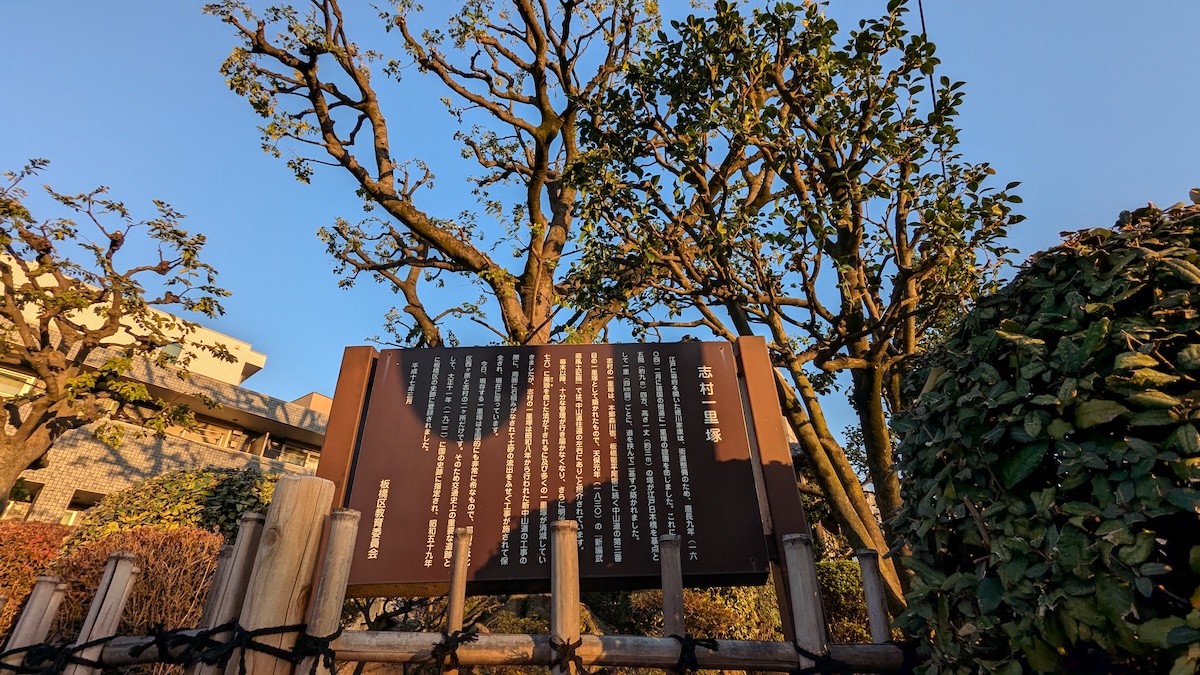

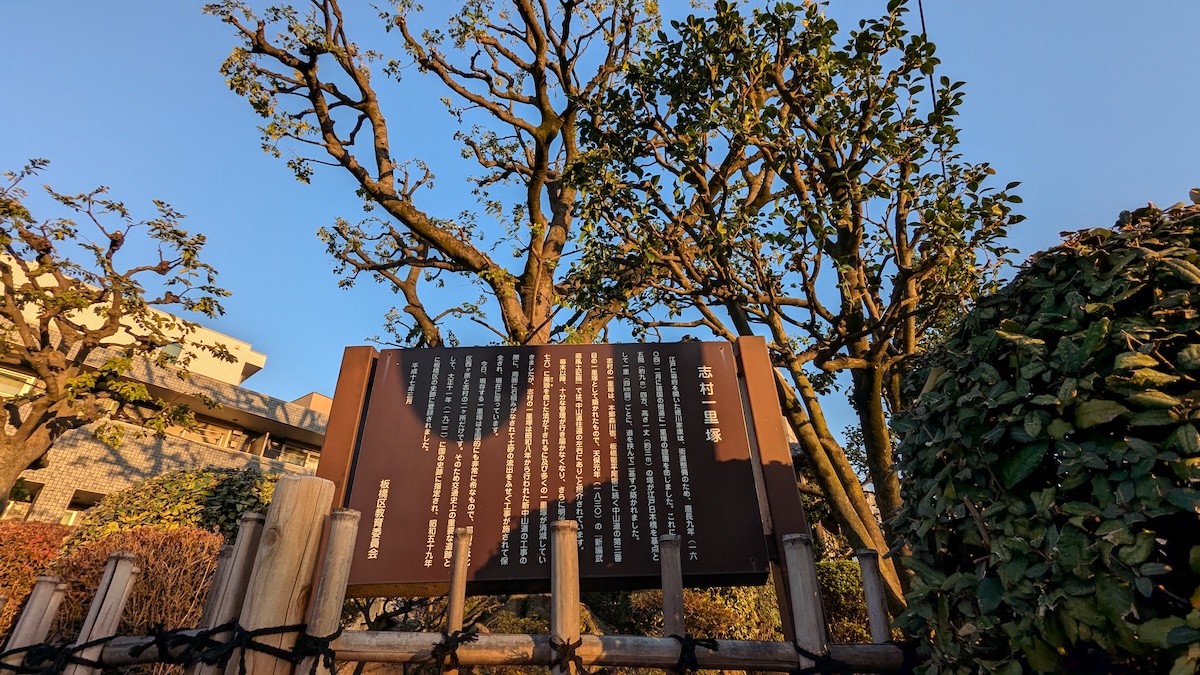

地下鉄の駅を出ると早くも2つのチェックポイントがありました。まず、A1出口の向かい側にある「志村一里塚」です。

一里塚は、1604(慶長9年)年、徳川家康が全国の街道整備のために築かせたもので、街道沿いの1里(約4km)ごとに配置されました。

当時の旅人にとって道のりの目安や休憩場所となっていたそうですが、風雨による劣化などによってその姿をどんどん消していきました。

志村の一里塚も存続の危機がありましたが、1933年からの中山道拡幅工事に際しても位置を変えず、周囲に石積みを施して保全されたそうです。現在、都内で当時の場所に残されている一里塚は志村と北区西ヶ原の2カ所だけで、国の史跡にも指定されています。

なお、志村一里塚は、江戸・日本橋から京都・三条大橋までを結ぶ中山道3番目の一里塚です。

志村一里塚。の案内板。

早速、貴重な一里塚に出会いましたが、その隣にも何やら趣のある建物が立っています。

この建物は「旧齋藤商店」で、ケヤキを主に扱う原木商として創業したそうです。中山道(なかせんどう)から新中山道(現・国道17号線)へと拡張工事が行われた1933(昭和8)年に、木造2階建てに新築したそうですが、その当時の姿を今も残しています。

近年は竹材を主に扱い、竹垣の設営や、箒(ほうき)や竹笈(たけおい・背負って荷物を運ぶための竹製のかご)などの竹製品や竹細工用の部材を販売をしていたそうです。

齋藤商店は、創業から133年たった2023年に惜しまれながら閉店。この建物は住居も兼ねていて、今後も維持していく予定だそうです。板橋区内の建築史における貴重な建造物として、2012(平成24)年には板橋区の有形文化財指定を受けたほどの貴重な建物です。

旧齋藤商店。

出発してすぐに2つの貴重な文化財に出会うとは思ってもみませんでした。

中山道を渡ると、大きくて立派な建物、TOPPAN板橋工場が見えてきました。そのTOPPANと反対側の裏通りに入ると、すぐに住宅街なりました。

TOPPAN板橋工場。

住宅街は特に書くことがない不毛地帯の可能性が高いので、城山通りへ回避しました。が、城山通りに出たはいいですが、特に何もなく過ぎていきます。トボトボと黙々と進んでいきます。

城山通りを道なりに進み、コナズ珈琲を過ぎた辺りから裏手に入ります。地図上ではもう一つのポイント、旧志村役場跡地があるはずだと期待して歩を進めたのですが…残念ながら工事中で何も見えません。万事休す。

そして、この旧志村役場跡の道を挟んだ隣が、今回の目的地である志村城跡だったのです。志村城は、城の分類でいうと山や丘を利用して建てられたお城、平山城です。

志村城跡を訪れたのは、ちょうど小学校の下校時間。城跡へ続く神社の参道脇には幼稚園もあり、送り迎えの父兄がたくさんいました。そうした中、動画用の360度カメラで撮影を続けます。父兄の冷たい視線をかいくぐり、必要最低限の撮影を終えるとさっさと神社の方へ退散(?)するのでした。

城山熊野神社へ

1042(長久3年)年、この地の豪族だった志村将監(しむらしょうげん)が紀州熊野から勧進したと伝えられているそうです。また、1053年から1058年(天喜年間)に源義家が父頼義と共に奥州へ追討の際に武運長久(ぶうんちょうきゅう)の祈願をしたとか。

城山熊野神社。

志村城跡石碑

「新編武蔵国風土記稿」には、城山熊野神社の地に志村城があったという記述が残っているそうです。この地は11〜15世紀にかけ、豊嶋氏と呼ばれる武家が支配していました。

豊嶋氏の一族である志村氏が、この地に居館を構え築城し、地域を治めていたと考えられているそうです。志村城は1524(大永4年)年に北条氏綱(ほうじょううじつな)に攻められて落城。そのまま廃城になり、その後は志村地域7村の総鎮守となったそうです。

志村城跡石碑

ちなみに、豊嶋氏は熊野権現の勧請を積極的に行っていたそうです。それでここが熊野神社なのですね。創建の年数を見ると、一族の志村氏が城の中に神社を作っていたから城山熊野神社となったのかもしれません。

廃城となり、現在の神社は志村城の二の丸跡地につくられたそうです。案内板によると、古墳といわれる築山(=人の手でつくられた小山)の上に社殿が建てられたともあります。

志村城は平山城で、社殿は築山の上にある。まさに、ここは「山」で間違いありません。

▼参考記事

平山城跡

志村坂上駅A1口。

今回から、この連載「TOKYO山頂ガイド」では未踏の地となる板橋区方面になります。登山口(=最寄り駅)はこれまた1度も降りたことがない、都営三田線志村坂上駅です。駅名に「坂上」とあるくらいですから、きっと山や丘があるのではと期待が高まります。

ということで、さっそく志村坂上駅A1登山口から出発します。

地下鉄の駅を出ると早くも2つのチェックポイントがありました。まず、A1出口の向かい側にある「志村一里塚」です。

この連載にもたびたび登場している一里塚ですが、あらためて説明します。1604(慶長9年)年、徳川家康が全国の街道整備のために築かせたもので、街道沿いの1里(約4km)ごとに配置されました。

一里塚は、当時の旅人にとって道のりの目安や休憩場所となっていたそうですが、風雨による劣化などによってその姿をどんどん消していきました。

志村の一里塚も存続の危機がありましたが、1933年からの中山道拡幅工事に際しても位置を変えず、周囲に石積みを施して保全されたそうです。現在、都内で当時の場所に残されている一里塚は志村と北区西ヶ原の2カ所だけで、国の史跡にも指定されています。

なお、志村一里塚は、江戸・日本橋から京都・三条大橋までを結ぶ中山道3番目の一里塚です。

志村一里塚。の案内板。

早速、貴重な一里塚に出会いましたが、その隣にも何やら趣のある建物が立っています。

この建物は「旧齋藤商店」で、ケヤキを主に扱う原木商として創業したそうです。中山道(なかせんどう)から新中山道(現・国道17号線)へと拡張工事が行われた1933(昭和8)年に、木造2階建てに新築したそうですが、その当時の姿を今も残しています。

近年は竹材を主に扱い、竹垣の設営や、箒(ほうき)や竹笈(たけおい・背負って荷物を運ぶための竹製のかご)などの竹製品や竹細工用の部材を販売をしていたそうです。

齋藤商店は、創業から133年たった2023年に惜しまれながら閉店。この建物は住居も兼ねていて、今後も維持していく予定だそうです。板橋区内の建築史における貴重な建造物として、2012(平成24)年には板橋区の有形文化財指定を受けたほどの貴重な建物です。

旧齋藤商店。

出発してすぐに2つの貴重な文化財に出会うとは思ってもみませんでした。

中山道を渡ると、大きくて立派な建物、TOPPAN板橋工場が見えてきました。そのTOPPANと反対側の裏通りに入ると、すぐに住宅街なりました。

TOPPAN板橋工場。

住宅街は特に書くことがない不毛地帯の可能性が高いので、城山通りへ回避しました。が、城山通りに出たはいいですが、特に何もなく過ぎていきます。トボトボと黙々と進んでいきます。

城山通りを道なりに進み、コナズ珈琲を過ぎた辺りから裏手に入ります。地図上ではもう一つのポイント、旧志村役場跡地があるはずだと期待して歩を進めたのですが…残念ながら工事中で何も見えません。万事休す。

そして、この旧志村役場跡の道を挟んだ隣が、目的地である志村城跡だったのです。志村城は、城の分類でいうと山や丘を利用して建てられたお城、平山城です。

志村城跡を訪れたのは、ちょうど小学校の下校時間。城跡へ続く神社の参道脇には幼稚園もあり、送り迎えの父兄がたくさんいました。そうした中、動画用の360度カメラで撮影を続けます。父兄の冷たい視線をかいくぐり、必要最低限の撮影を終えるとさっさと神社の方へ退散(?)するのでした。

城跡のある城山熊野神社へ

城山熊野神社

1042(長久3年)年、この地の豪族だった志村将監(しむらしょうげん)が紀州熊野から勧進したと伝えられているそうです。また、1053年から1058年(天喜年間)に源義家が父頼義と共に奥州へ追討の際に武運長久(ぶうんちょうきゅう)の祈願をしたとか。

城山熊野神社。

志村城跡石碑

「新編武蔵国風土記稿」には、城山熊野神社の地に志村城があったという記述が残っているそうです。この地は11〜15世紀にかけ、豊嶋氏と呼ばれる武家が支配していました。

豊嶋氏の一族である志村氏が、この地に居館を構え築城し、地域を治めていたと考えられているそうです。志村城は1524(大永4年)年に北条氏綱(ほうじょううじつな)に攻められて落城。そのまま廃城になり、その後は志村地域7村の総鎮守となったそうです。

志村城跡石碑

ちなみに、豊嶋氏は熊野権現の勧請を積極的に行っていたそうです。それでここが熊野神社なのですね。創建の年数を見ると、一族の志村氏が城の中に神社を作っていたから城山熊野神社となったのかもしれません。

廃城となり、現在の神社は志村城の二の丸跡地につくられたそうです。案内板によると、古墳といわれる築山(=人の手でつくられた小山)の上に社殿が建てられたともあります。

志村城は平山城で、社殿は築山の上にある。まさに、ここは「山」で間違いありません。

歴史に山あり、山に歴史あり。とても勉強になる山行でした。

▼参考記事

平塚城跡

小田急小田原線豪徳寺駅登山口。

最寄り駅は、小田急小田原線豪徳寺駅。世田谷城跡を目指して出発します。豪徳寺駅から南へと進んでいきます。

ネコの誘惑が続く街、豪徳寺

訪れたのが週末ということもあり、豪徳寺商店街は多くの人々で賑わっています。活気のある商店街を進んでいくと…見つけてしまいました。ネコに関するグッズを取りそろえたお店、その名も「ネコの時間」。

豪徳寺は招き猫の街で、僕は無類の猫好きです。「ネコの時間」は外から覗いただけでも結構な品ぞろえであることが分かりました。入店したら物欲がおかしくなること確実なので、外観の写真だけ撮ってササッと移動します。でも、きっと次回上京したときは自分を抑えられず、この店に来てしまう予感がします…。

▼あわせて読みたい

「ネコの時間」、外国の方でにぎわっていました。

と、すぐにまた困った事態に(全然困ってないですけど)。「ネコの時間」に続いて現れたのは「RARASAND」、招き猫をモチーフにした和菓子が人気のカフェです。店頭のメニューを拝見すると、最中やベビーカステラのほか、招福焼(しょうふくやき)という人形焼きもあります。また、カフェでも招き猫の最中などが味わえ、猫グッズも扱っているようです。

ネコ好きを惑わす(?)「RARASAND」の招き猫の人形焼(の看板)。

まだ豪徳寺駅を出発して30分も経っていないし、何も成し遂げていないのに、なんか満足して帰りそうな気分になってしまいました。ネコ好きを思考停止に陥れる街、豪徳寺。恐ろしい…いや素敵です。すっかり魅了されてしまいましたが、気を取り直して、いざ世田谷城跡へ。

駅から続く豪徳寺商店街を過ぎると、今度は名店そうな激シブのお店を発見しました。調べてみると、1947年に荻窪で創業した「中華そば丸長」からのれん分けをし、1961年に開業したという「丸長 豪徳寺店」です。

店頭に貼られた手書きのメニューを拝見すると、自家製麺のラーメンが500円から楽しめるようです。外観もメニューの価格も昭和のまま!なことに驚きです。山行の途中なのでスルーしますが、次はプライベートで(ネコのお店めぐりをした後で)必ず来ます。

丸長 豪徳寺店。

「丸長 豪徳寺店」を過ぎると住宅街ですが、すぐに一際目を引く水色の洋館がありました。「旧尾崎テオドラ邸」です。

旧尾崎テオドラ邸

この洋館は、1888年、尾崎テオドラ英子(※)の来日時期に、日本人の父である男爵が建てたといわれている住宅。当初は港区にありましたが、尾崎デオドラ邸を譲り受けた英文学者が一度解体し、1933年に豪徳寺に移築したそうです。

※尾崎テオドラ英子:イギリス・ロンドンで生まれ、日本の詩の翻訳などを手掛けた他、国際親善に尽力した人物。

テオドラ英子の夫は、東京市長だった尾崎行雄です。彼は東京市長時代にアメリカ合衆国へ桜を送りましたが、これが有名なポトマック川沿いにある桜なんだとか。偶然ですが、僕は昨年ポトマック・ヘリテージ・トレイルを歩き終えたばかりです。何だからポトマック川河畔の桜が取り持つ縁のようなものを感じました。

尾崎テオドラ邸。

尾崎テオドラ邸を過ぎると、豪徳寺の広い敷地の外周を歩いていきます。

豪徳寺

もともとは武蔵吉良氏が居館としていたそうで、寺周辺は、1590年(天正18年)の小田原征伐の際に廃城となった目的地、世田谷城の主要部だったそうです。その後、1633年(寛永10年)に、世田谷が彦根藩の所領地となり、1480年(文明12年)にこの地に建立されていた「弘徳院」を、彦根藩主井伊家が江戸菩提寺と定めました。

その後、1659年(万治2年)に2代藩主井伊直孝の法号(亡くなった人に与えられる名前)の「久昌院殿豪徳天英大居士」にちなんで、寺の名称を豪徳寺と改称しました。世田谷周辺では最大規模の国指定史跡です。

豪徳寺は招き猫発祥由来の地とされています。一般的に招き猫は小判を持っていますが、豪徳寺の招き猫は小判を持っていません。そういえば、豪徳寺駅の改札を出てすぐの場所に置かれた招き猫(の石像)も小判を持っていませんでした。

豪徳寺、

目的地の城跡目前でルート喪失の危機!?

豪徳寺から松並木の参道を通って城山通りに出ると、すぐ左手に世田谷城跡があるとGoogleマップでは記されています。が、指示通りに進むと東京都住宅供給公社のアパートがあり、敷地の立ち入り禁止エリア方向に向かってしまいました。仕方がないので、来た道を戻ります。そこから再度、城山通りに戻ってウロチョロしていると、世田谷区立世田谷城阯公園がありました。

※後で判明したことですが、この付近には復数の城山通りが通っていて、世田谷城阯公園は城山通りに囲まれています。(こうして説明していてもやや混乱しますが)これから世田谷城阯公園に行く際はくれぐれも留意してください。

公園のベンチの付近には世田谷城跡の案内板もありました。公園内に進むと、なんと空堀なども残されています。城の本丸は東京都住宅供給公社の敷地と公園の中間あたりでしょうか、現在は立ち入ることが出来ないエリアでした。

世田谷城阯公園にある案内板。

世田谷城の範囲予想図。

世田谷城は、初代吉良氏が南北朝時代(1336年〜1392年)に、関東管領の足利基氏から戦の手柄として領地ををもらいうけて築城したのが始まりといわれています。そして、上記の豪徳寺の説明にあるように、1590年の小田原征伐の際に廃城となりました。

この連載「TOKYO山頂ガイド」では、これまでいくつも平山城を紹介してきました。きちんと統計などを取っていませんが、城跡付近に神社仏閣がつくられることが多いような気がします。

それにしても、世田谷の、しかもこれだけ造成が進んでいる住宅街で、城の痕跡がこんなにしっかり残っているとは驚きでした。何しろ空堀や土塁が、園内のあちこちに残されています。もっとも、こうした空堀などは公園として整備される際に再現されたものだそうで、もともとの石材は江戸城が回収される際に持ち出されたのだとか。

そうだとしても、世田谷城(阯公園)は起伏に飛んだ地形で、平山城の雰囲気を十二分にとどめています。通りすがりの登山者が言うのは大きなお世話かもしれませんが、世田谷区民はもっとこの城跡を掘るべきだと思いました。

世田谷城の空堀(再現)。

公園自体も緑が多くて良い雰囲気です。

▼参考記事

川沿いのロケーションを楽しめる散歩コース3選

川沿いの散歩コース

隅田川

都営浅草線浅草駅5出口からのスタートです。

都営浅草線浅草駅5出口。

駅を出発して、隅田川沿いに歩いていきます。堤防を下るところで、浅草らしいシャッターチャンスが待っています。

アサヒビール本社にあるあの有名なオブジェと東京スカイツリーが隅田川を手前に全て写真に収まるポイントなのです。アサヒビールのあの有名なオブジェが何をイメージして作られたか知っていますか。

僕は雲だと思っていましたが、実はあのオブジェ、「聖火台の炎」なんだそうです。金色の炎は「新世紀に向かって飛躍するアサヒビールの燃える心」を表わしていてアサヒビール100周年の記念事業の一環として、1989年に完成したそうですよ。

隅田川沿いには遊歩道があり、多くのカメラマンやランニングする人、犬の散歩の方で賑わっています。対岸を見るとスカイツリーがよく見えます。しばらくすると目の前に東武伊勢崎線の線路と共に、すみだリバーウォークが見えてきました。

全長約160mの遊歩道内のガラス床から、隅田川の水面や運航中の船を覗くことができるそうです。夜はライトアップされるそうですのでちょっと夜にも来てみたいですね。

さらに進むと、言問橋(ことといばし)の下をくぐります。最初の階段を登って土手の上に上がると野球場が見えてきます。日曜日だったこともあり、球場からはコーチの厳しい言葉が聞こえてきます。

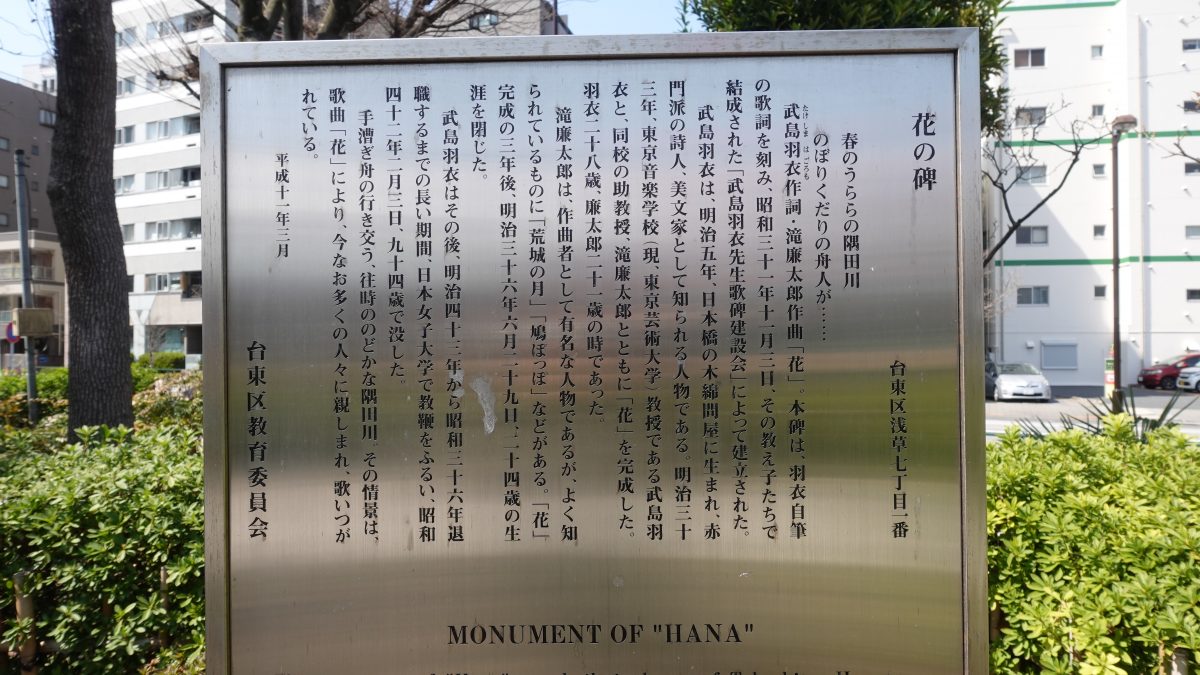

ふとみると石碑がありました。何が書いてあるのだろうとのぞきこむと、春のうららの。あっ隅田川。滝廉太郎が作曲したあの歌です。タイトルが「花」だったとは。知りませんでした。

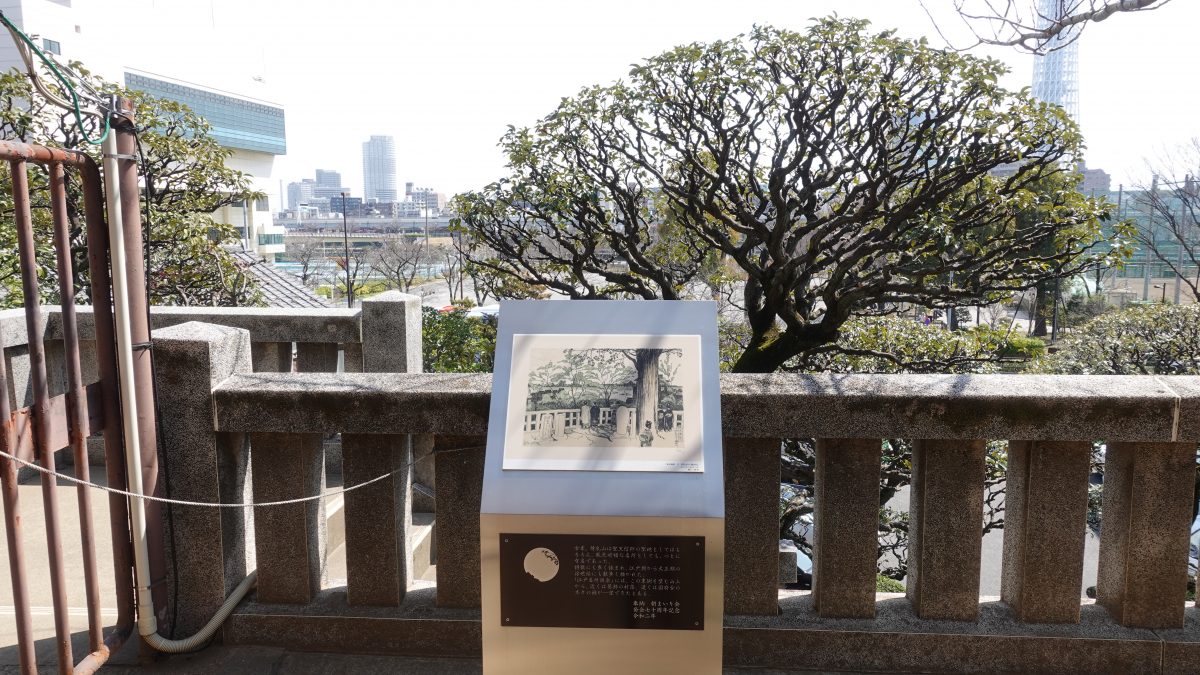

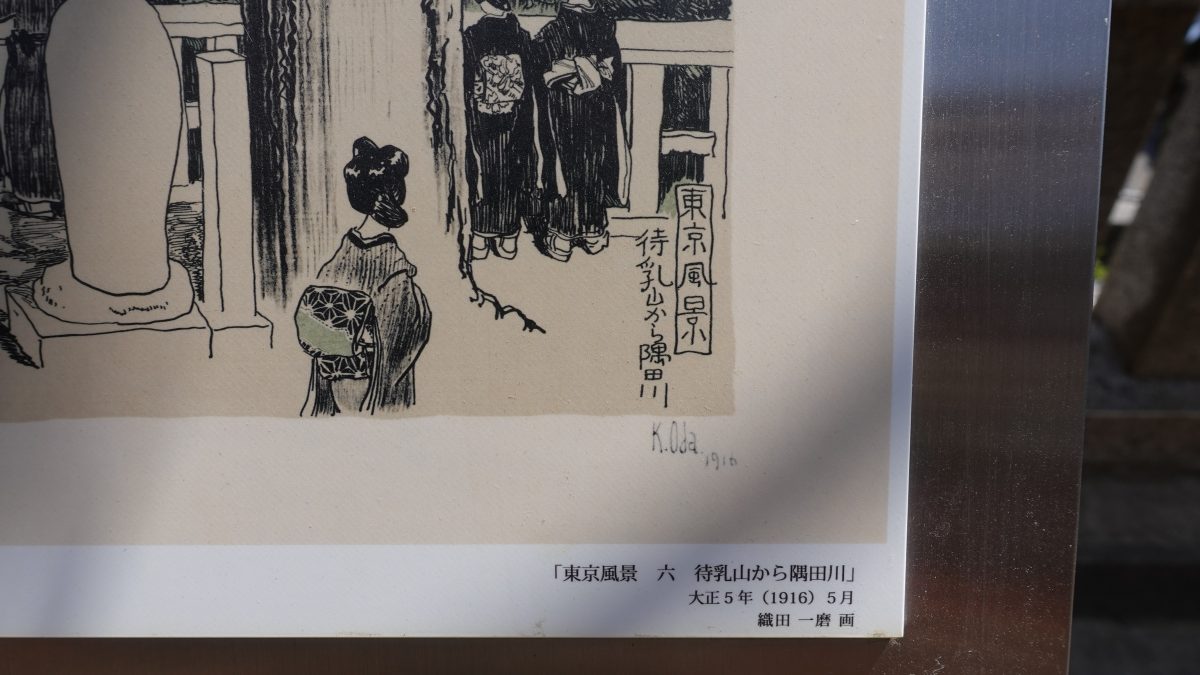

待乳山聖天(まつちやませいてん)

この地域が干ばつに見舞われたとき、十一面観世音菩薩が悲しみ哀れみ、大聖歓喜天(だいしょうかんぎてん)の姿となって待乳山に降り立ち、 苦しむ民を救ったそうです。これが聖天様が待乳山に鎮座された起源であるといわれています。

いざ、待乳山へ

僕が待乳山聖天に行った日は、婦人講という行事のさなかでした。伝統ある講中で、家内安全の大般若法要が執行されているそうです。僕は、入口でINSTA360を止めました。さすがにこのような日に動画は失礼だと思いました。

中では行事が執り行われていました。邪魔にならないように本堂に行き周りを少し歩きます。待乳山の痕跡は中々見つけられません。本堂を正面に右手に進み、さくらレールの脇をさらに奥に進んだ場所に、かつてここが待乳山であった記述の看板を見つけたのでした。

さくらレールとは

さらっと流しましたが、本堂に向けて小高い丘になっているので、お年寄りや足腰の悪い方のために設置されたモノレールだそうです。4人乗りでレールの「長さ」は18m。乗車時間はわずかに1分だそうで、都内で最も短いモノレールです。

実は、待乳山聖天の本堂手前には、庭園があり、参拝者の方に解放されています。山登りのついでにお庭を鑑賞するのもいいですね!

▼参考記事

神田川沿い

JR高田馬場登山口.

最寄り駅は、JR高田馬場駅です。目指す高田富士ですが、情報によると新宿区立甘泉園公園(かんせんえんこうえん)にあるようです。甘泉園公園は区立公園としては唯一の回遊式庭園です。「甘泉園」の名は、ここから湧く泉の水がお茶に適していたところからきたと言われています。

きっと、以前は有名な方のお庭だったのかもしれませんね。

せっかく、湧き水があるほどの水の豊かな地域です。学生さんで賑やかな大通りを歩かず、神田川沿いに歩いていくことにしました。一歩裏通りに入り、僅か5分ほどで神田川沿いの道に入ると、あれだけ込み合っていた高田馬場駅周辺の人混みがうそのようです。

さて、桜並木をゆっくり歩く道をイメージしていましたが、序盤は何とも気になるお店が目に入ってきます。

パン屋さん?ミャンマーヌードル?

とどめは白カレーか。

ちょっと歩いてキョロキョロしただけで、3店もありました。手作りパンのお店も、白カレーも気になりますが、行きも帰りもババ ミャンマー ヌードルに行列が出来ていたので(しかも外国人の)、ここは要チェックかもしれませんね。メモメモ。

神田川沿いにそのまま進んでいくと、お店は少なくなり始め、桜の木が増えてきました。春、桜の満開の時に歩いたら綺麗でしょうね。そんなことを思いつつ進んでいきます。

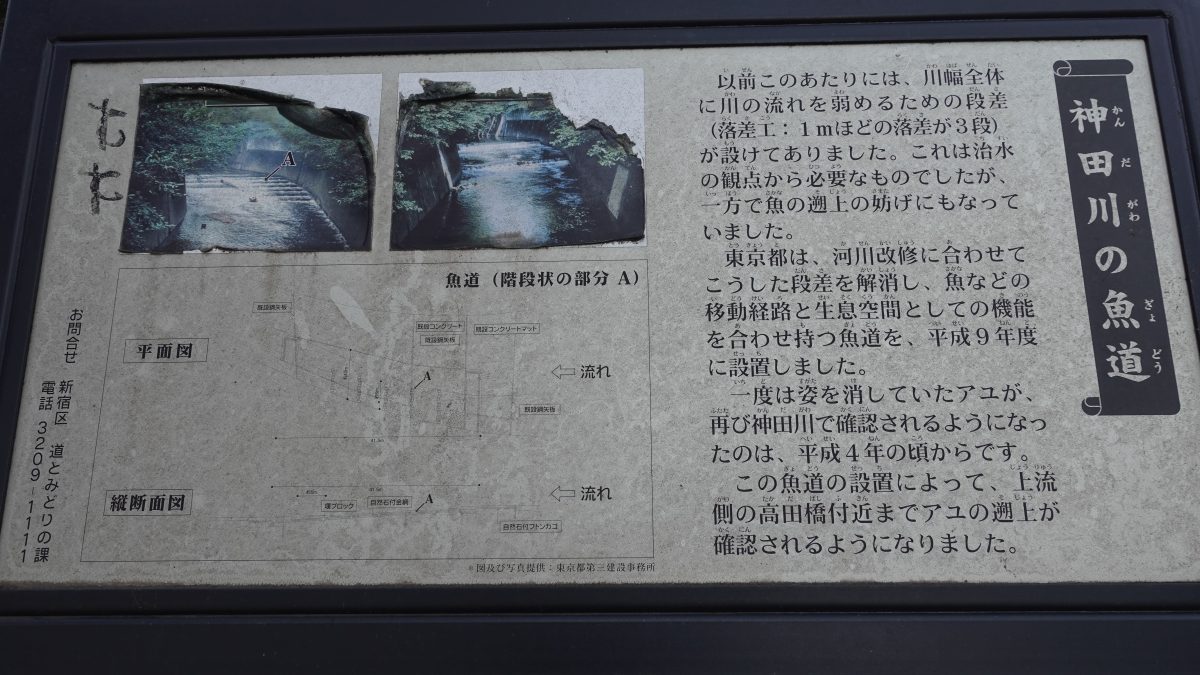

神田川には魚道も作られていたのですね。知りませんでした。

※魚道は、川の段差部の高低差が比較的大きな箇所に魚が行ったり来たりできるように設ける魚専用の道です。

都電荒川線の面影橋駅を過ぎてそのまま神田川沿いを歩いていき、仲之橋で大通り方面にでると、正面右手に甘泉園公園らしき森が見えてきます。

甘泉園いりぐちの急な登り。

そのまま飯田橋石神井新座線を登っていくと、甘泉園公園裏門が見えてきます。急な階段を登っていくと公園に入ります。

水稲荷神社方向へ歩いていくとあるはずなんですが・・・。高田富士は見当たりません。

ん?

あれかな?

出口付近の柵に覆われた隙間から鳥居が見えました。グーグルマップで確認すると、どうやらここのようです。現在は立ち入ることが出来ない模様です。

ここか、と思ったのですが、隣に水稲荷神社があります。何か手掛かりがないか念のために探してみました。

やぎ?馬?

新宿区のど真ん中にいるとは想像も付かない動物たちに遭遇。あやうく何しに来たのか忘れるところでした。水稲荷神社に入り、社殿の裏側にまわると…。登れそうな場所がありました。

鳥居の先に階段が。

これが、高田富士なのだろうか。

高田富士

高田富士は水稲荷神社の境内にあり、江戸最古の富士塚として知られているそうです。

この高田富士・水稲荷神社は、現在の早稲田大学キャンパス9号館の場所辺りにあったそうですが、早稲田大学がこの土地を入手した際に現在の位置に移転されたそうです。

高田富士は、毎年、海の日(7月第3月曜)とその前日の日曜の2日間だけ、登拝出来るそうです。

ちなみに、江戸時代には、品川富士、千駄ヶ谷富士、下谷坂本富士、江古田富士、十条富士、音羽富士、高松富士の7ヶ所の富士塚をめぐる「江戸七富士参り」が人気だったそうですよ。そういえば、TOKYO山頂ガイドでは、品川富士、千駄ヶ谷富士、下谷坂本富士、音羽富士の4カ所登りましたね!

富塚古墳。

裏手の山は一体…

さて、やはり高田富士は先ほどの場所で間違いなさそうです。では、この社殿の裏にある物は一体何でしょう。調べてみると、この地域の戸塚の町名の起源ともいわれている「冨塚古墳」だそうです。こちらも元々、早稲田大学9号館裏あたりにあったそうです。奥の赤い鳥居から登って、社殿の脇にでる道のりでした。

現在の早稲田大学9号館付近に高田富士があった頃は、高田富士もこの富塚古墳の一部を流用して作られていたとか、そんな話もあるようです。

時代と共に移り変わる中で、こうして移転してまでも残されたのには、何か意味があるのかもしれませんね。

ちなみに、馬は「百太郎」、やぎは「ゆき」だそうですよ。

▼参考記事

目黒川緑道

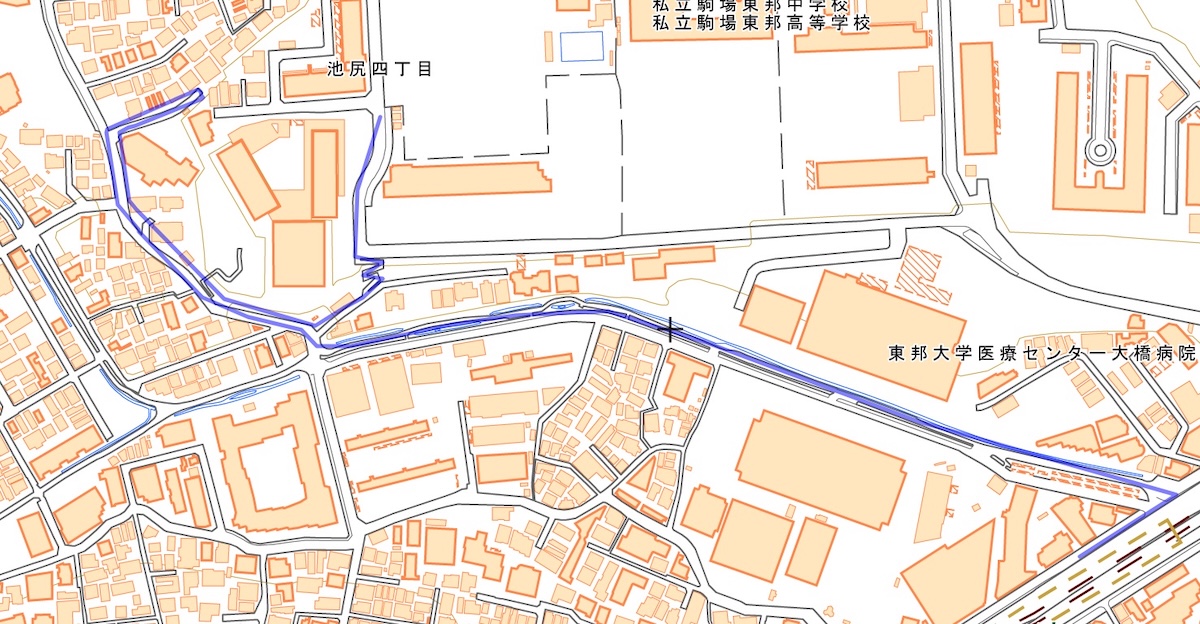

東急電鉄田園都市線池尻大橋駅北口。

最寄り駅は、東急電鉄田園都市線池尻大橋駅北口です。

あれ?とお気づきになる読者の方もいるかもしれません。そうです、池尻大橋駅は、FILE.61の目黒富士(目黒元富士)でも利用した登山口になります。実は池尻大橋駅は区境にあり、駅から西に行くと世田谷区、渋谷方向に行くと目黒区になります。目黒富士への山行以来、ひさびさに池尻大橋駅を再訪し、「ただいま」とつぶやきたくなる気分です。冷静に考えたら、山以外の目的で訪れたことのない街なのですが。

▼あわせて読みたい

池尻大橋駅は、かつて玉川線時代に世田谷区池尻町に「玉電池尻」、目黒区上目黒に「大橋」、それぞれの電停があったそうです。新たに田園都市線ができる時、このほぼ中間地点に駅が誕生したことから「池尻大橋」とされたそうです。なので「池尻大橋」という地名や橋はないそうです。どうりで「池尻大橋」で検索しても地名の情報が出てこないわけですね。

※玉川線:渋谷駅と二子玉川園駅(現二子玉川駅)を結んでいた、東京急行電鉄(東急)の鉄道路線(軌道路線)。玉川電鉄とも呼ばれていました。

大通りを避け、自然豊かな緑道へ

池尻大橋駅から、首都高速3号渋谷線を見上げつつ渋谷方向に歩いていくと、すぐに開けた歩道が見えてきます。目黒川緑道と書いてあります。入り口はまるで公園のような雰囲気です。この周辺は、いわゆる246とその上の高速道路があり、しかもビル群に囲まれているので、日差しの入らない道が続いています。

でも、目黒川緑道は、光が十分入る、低めの建物に囲まれた道です。導かれるように、自然と足が向いていきます。しかも、今回目指す「騎兵山」は、まさにこの目黒川緑道の近くにある山なのです。

こんな大都会に小川が!な目黒川緑道横の「せせらぎ」。

緑道の脇には、堰が流れています。この堰は「せせらぎ」と呼ばれているそうです。緑道と並行して流れていて、鯉や鳥などもいます。周辺にはよく手入れの行き届いた花壇などもあり、ここが都会であることを一瞬忘れそうになります。この緑道を進むと、せせらぎに橋がかけられ、東邦大学医療センター 大橋病院の入り口がありました。緑道にアクセスできる病院、素敵だなと思いつつ、先へ進んでいきます。

せせらぎのすぐ脇にある東邦大学医療センター 大橋病院。

しばらく目黒川緑道を進むと、東仲橋が見えてきました。緑道が道路と初めて交錯するポイントです。

この橋を渡ると分岐になっていましたが、道なりにグングン登っていきます。すると、閉ざされた門があり、「世田谷区立池尻見晴らし広場」「通り抜けできません」と、テプラが貼ってあります。きっと何かあると思い、門を開けて登っていきました。

一見すると通れなさそうな門ですが、「扉は閉めてください」とあるので、開けても問題なさそうです。

門を開けて階段を登り切ると、開けた場所に出ました。その広場のど真ん中に碑が鎮座していました。

日露戦争で当時世界最強と言われていたロシアのコサック騎兵を破り、「日本騎兵の父」といわれる秋山好古(あきやまよしふる)。彼が大隊長を務めていた騎兵第1連隊があったのが、騎兵山と呼ばれるこの一帯だったそうです。石碑は、日清・日露戦争の戦没者の慰霊碑で、日清戦争時の戦死者名を刻んでいるそうです。碑の裏面には、建立者として秋山好古の名前が記されていました。

騎兵第一連隊址。

高台の石碑と駐輪場の案内板

この碑を中心に広場がありますが、山の痕跡は見つけられませんでした。ただ、さまざまな情報から、この一帯が騎兵山であることは明確でした。

しかし、何か他にも山の存在を記すものがないのかと思い、同じ高台にあるマンションの反対側に向かうことにしました。一旦、先ほどの分岐まで戻り、今度は東仲橋を右手に登っていきます。

マンションを挟んで騎兵第一連隊址の広場の反対側に出ます。途中、マンションの敷地付近に「馬神」が祀られているのを見つけました。碑の下には、多くの蹄も供えられています。

実は、戦争で失われたのは人間の命だけではありません。当時日清戦争・日露戦争では、騎兵隊として3万頭以上の軍用馬も亡くなったそうです。少しだけ手を合わせてから先に進みました。

蹄が供養されている「馬神」。

その馬神を越えて、マンションの合間の道を進んでいくと、駐輪場の手前に植え込みがありました。その植え込みの中にスチール製の案内板があります。なんと、それが騎兵山遺跡の案内板でした。きっと垣根が伸びている季節に来ていたら見つけられなかったかもしれません。そしてこの看板には間違いなく騎兵山があったことが記されていました。

一見すると、ただの駐輪場ですが…。

駐輪場にひっそりと設置された、騎兵山遺跡の案内板。

この一帯には、いくつもの遺跡が点在しています。この騎兵山にもその痕跡があり、騎兵山遺跡と呼ばれているそうです。そう考えると、古来からこの世田谷の地は、人が住むのに適していた場所だったのかもしれません。

そもそも明治中ごろから、丸ノ内のオフィス街化に伴って、大山街道(現・国道 246 号)沿いの青山・渋谷・目黒方面に軍事施設が移されました。世田谷の東部地域(現在の代沢・池尻・三宿・太子堂・下馬等)にも、1891年(明治24年)の騎兵第 1大隊が移ったのを手始めに、さまざまな軍事施設が移転されました。完全に住宅地と化している今の街並みからは想像がつきませんが、一時期は軍隊の町とでもいうべき景観となったそうです。

思いがけず世田谷区の住宅街の変遷、そして東京の近代史を学ぶ山行となりました。

▼参考記事