- Text

平地に広がる田んぼの周りを傾斜のゆるい山が囲み、その小高い山と田んぼとの間に小さな集落がたたずむ。そんな里山の風景を見ることができる能登・輪島市三井(みい)町で、1年ほど前からこつこつと森づくりが進められています。

森づくりを行っているのは「のと復耕ラボ」。三井町の里山を守り育てるためにさまざまな活動を行う有志の民間団体です。今やっと、森の中を歩くための小道が100メートルほどできてきたところだそう。

さて、その道の先にあるものは?

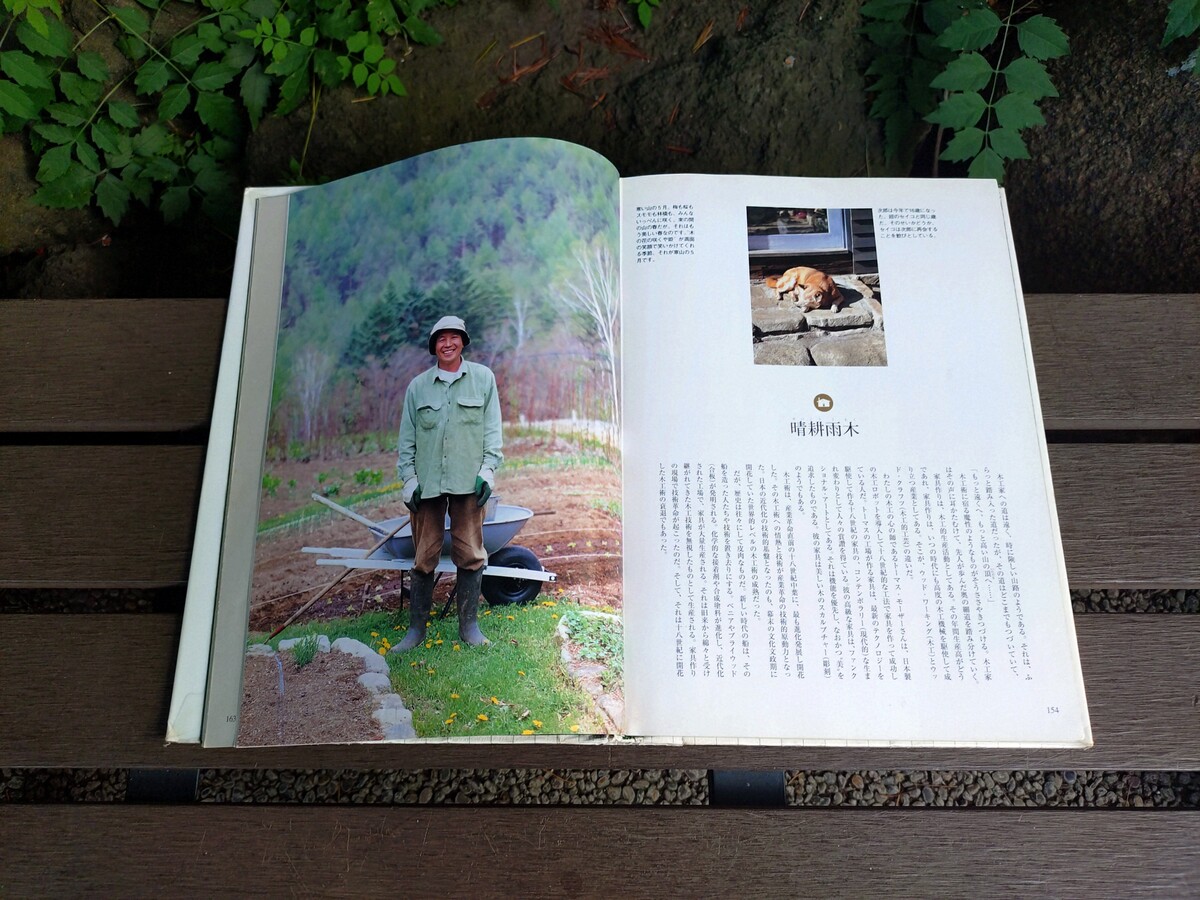

どうしても話が訊きたくて三井町を訪ねました。インタビューに応えてくださったのは、森に入るための身支度を整えた代表の山本亮さんと副代表の尾垣吉彦さんです。

CONTENTS

自然を生き抜くための知恵とか技が日々の営みの中に残っている

―― こちらへは能登空港(愛称「のと里山空港」)から乗合タクシーを使って15分ほどで到着しましたが、しばし里山の風景に見入ってしまいました。日本の農村漁村の原風景が色濃く残ると言われる能登ですが、ここ三井町はどんな暮らしを紡いできた地域なのでしょう。

山本さん(以下敬称略) 昔から、いろいろな人が通る交通の要所として栄えてきたそうです。また、輪島港(能登半島の北部に位置する)にも、穴水港(能登半島の中部に位置する)にも行きやすいことから、山で作った薪や炭を出荷するエネルギーの供給基地としての役割を担ってきたことが、江戸時代の北前船の記録などに残っています。

山で木を切って生活の糧にしてきた“山で生きてきた地域”でもあります。木って長い年月をかけて育つもの。そのせいか、ここで暮らす人々は細々(こまごま)せず、大らか。自然を生き抜くための知恵とか技が、日々の営みの中にちゃんと残っている気がします。

移住してからも玄関先に採りたてのキャベツが置いてあったり‥‥

―― そう言えば、おふたりとも県外から移住なさってきたそうですね。移住のきっかけと、三井で暮らすようになって感じたことがあったら教えてください。

山本 東京農大の学生だったのですが、2007年にゼミ活動で初めてここに来ました。景観の調査のために僕らが歩いていると「野菜食うか?」って声をかけられて。採ったばかりの野菜を持ってきてくれたじいちゃんがいたりする。

自然に働きかけて恵みを得て、その恵みを自分だけでなく、いろんな人にシェアしてきた。こういう人の営みが三井の美しい景色を生み出してきたんだな、と思いました。僕が移住して営みをすることによって、この風景が少しでもいい形で次の世代に継いでいけたらうれしいなと考えたことが移住したきっかけです。

移住してからも、うちの玄関に採りたてのキャベツが置いてあったりするんですが、強く印象に残っていることがあります。うちの息子が赤飯が好きだというのを誰かから聞いたらしいばあさんから、「赤飯を炊いたから取りに来て」って連絡があったんです。

で、訪ねていったら塗のお重を「はい」って渡されて。受け取ったらずっしり重い立派な輪島塗の重箱なので驚いたのですが、家に帰ってふたを開けたら、子どもが食べやすいように小さく握った赤飯のおにぎりが、びっしりと、きれいに並べて詰めてあったんです。

見返りを求めるわけでもなく、人に喜んでもらうために手間をかけたり、自然から得た恵みを分けることが自然にできる。その姿はかっこいいな、僕もそうありたいなと、今も思っています。

尾垣 僕は大阪からの移住なのですが、母親が三井町の出身なので、子供の頃は年に4回くらい、じいちゃんばあちゃんの家に里帰りで一緒に来ていました。

三井に移ったのは14年前で、その頃は、ばあちゃんがひとり暮らしで店を営んでいたのですが、近所の人がよく野菜とか蕗の塩漬けとかを届けてくれているのを見ていました。そこは山本くんとは違うところで(笑)、三井に暮らしていればそれはよくあること。新鮮ではありませんでしたが、いいなとは感じていました。

小さい頃、大阪から三井に来ると、草や川の匂いなのか、独特な匂いがする。その中で、カエルの鳴き声とか、夜、虫が鳴いているのを聴いているのがとても好きでした。逆に言うと、僕は大阪があんまり好きではありませんでした。移住の理由はいろいろありましたが、健康の森というキャンプ場があり(現在休業中)、そこで働きたかったことも理由のひとつです。

実は僕、学生の頃からBE-PALの読者で、とくに熱心に読んでいたのが田渕義雄さんの連載「森暮らしの家」。以来、田渕さんの本が出版されると必ず買って読んできましたし、今も繰り返し読むことがあります。こうして三井で暮らし、森づくりをしている自分は、田渕さんからの影響も大きいかもしれないとも思ったりもします。

里山って、人の手が入るからそう呼ばれるわけです

―― それぞれ違ったきっかけで移住したおふたりですが、森づくりはどんな思いから始まったのでしょう?

山本 里山って、人の手が入るからそう呼ばれるわけです。じゃあ何で人が山に入るかっていえば、森で木を切って薪や炭などのエネルギー源を得るとか、木材を加工して生活用品を作るとか、山菜を採りにとか、森で過ごしたら気持ちいいとか、楽しいとか……。

森には人との関わりに意味がある要素が沢山あるはずなんです。でも最近は、能登であっても高齢化や生活環境の変化から人の手が入らず、里山とは呼べない場所の方が多い。

それを「自伐型林業」の手法を使って道をつくったら、人が入りやすくなって、もう一度里山と人とに関係を結べるようになるかもしれない。それを、自分たちの手でやってみたい、楽しみたい、と思ったのです。

尾垣 山本くんも僕も子どもがいるのですが、震災の後は、子どもたちの生活環境も大きく変わってしまいました。遊ばせたくても場所がないので「じゃあ森で遊ばせるか!」みたいなところからも始まっています。

人が入らなかったことで暗い森になっているし、林縁(森林の端や周縁部で草地や裸地に接する部分)にはツルが巻き付いている。地震による倒木もあります。

それらを整備して子どもたちが入りやすい環境をつくるとか、やりたいことはいっぱいあるんですが、それをひとつひとつ積み重ねているところ。今は月1~2回のペースで、三井の子どもたちと遊び場づくりをする日を設けています。

僕らが楽しんでやっていることに惹かれて来てほしい

―― それは楽しそうです。外に向かって「僕らの森づくりに参加しませんか?」みたいな呼びかけはなさっていないのですか?

尾垣 人をたくさん集めたいからオープンにするというのはちょっと違うかな、と。林業の現場は常に危険と背中合わせ。森づくりを安全に進めるためには正しい知識と技術が必要だから、今はとにかく、自分達のスキルアップをしなければと思っています。

山本 ただ、僕らの森づくりプロジェクトに興味をもってくれる人、関わってみたいという人向けに、8月からサポーター参加の機会を設け始めました。作業としては、林縁部分のツルを幹から取り除くとか、伐採した木を運び出しもらい、薪を割ってもらうとか。

尾垣 人を呼び込むというより、僕らが楽しんでやっていることに惹かれて来てほしいです。

山本 そうだね、今の段階はそっちだよね。

後編に続く

【一般社団法人 のと復耕ラボ】

2024年1月1日に発生した能登半島地震の直後に被災者たちによって設立された。築170年の茅葺き屋根の古民家を拠点に、1日も早い復興、再生を目指して、民間のボランティアセンターを運営。延べ4000人(2025年7月現在)のボランティアを受け入れた。併せて、能登・三井町の新たな未来を描くために、倒壊した家屋の古材活用に取り組む「古材レスキュープロジェクト」、持続可能な里山・森づくりを目指す「森づくりプロジェクト」の活動を展開している。

(写真提供:のと復耕ラボ)

●のと復耕ラボ

https://www.facebook.com/p/のと復耕ラボ-61557664922857/?locale=ja_JP