画家・写真家・ナチュラリストの奥山ひさしさんによる、美しいイラストと写真付きの自然エッセイです。今回は、グロリオサについて。

グロリオサの英名はGlory lily

イヌサフラン科(旧分類:ユリ科)の多年草。熱帯アフリカ・アジア原産。切り花として売られている。つる植物で葉の先のまきひげでからみつき、夏場に花を咲かせる。根茎(球根)がヤマノイモと似ているが、表面はなめらかでひげ根がほとんどなく、すりおろしてもねばりが出ない。

根茎にコルヒチンという毒を多く含み、下痢、吐き気、呼吸困難などの症状を起こす。中毒死の例もある猛毒植物なので要注意。

いつの間にか入り込んだ外来の園芸種で、生花店の店頭がすっかりにぎやかになった

グロリオサは、キツネユリとか、グローリーリリーとかユリグルマなどとも呼ばれる、つる性の球根植物だ。

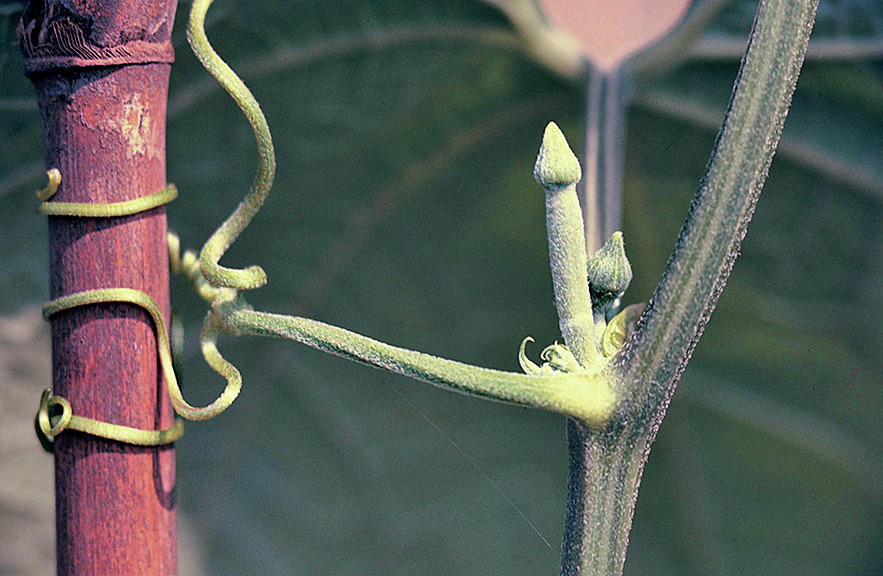

花の色といい、反り返る花びらの形といい、ちょっとほかでは見当たらない独特な花の形をしている。だが、何よりも不思議なのは葉の形。なんと先端が巻きひげとなり、他の植物やものにからみついてのびるのだ。

つる性の草や木は、どれもこれもほかのものに巻きついたり、からみついたりしてのびる。秋には美しく紅葉して人気のツタは、壁などに張りつくと、やがて壁一面を覆ってしまう。ツタの巻きひげは茎の変形だが、壁などに触れると先端が吸盤になり、粘液を分泌してくっつくのだ。

カラスノエンドウの巻きひげは、葉の変形で、他のものにからみついてのびるほか、ときには仲間同士でからみ合って高くのびる。

憎たらしいのはママコノシリヌグイで、茎や葉の鋭いトゲを他のものにひっかけてのびる。それにしてもママコノシリヌグイ(継子の尻拭い)とは、ひどい名前だ。こんなトゲだらけのつる草で尻を拭われたんでは、誰でも悲鳴を上げるに決まっている。

ヘチマの巻きひげは、3本に枝分かれして、がっちりと竹などにしがみつく。

秋には赤い実をつけるヒヨドリジョウゴは、巻きひげは持たないが、葉柄が長くのびて他のものにからみつく。

アサガオはもっとも身近なつる性の植物だが、つるを右巻きとするか、左巻きとするか、まぎらわしい。現在の定説は、アサガオを下から見て、つるがのびていく方向に対して、「右巻き」(時計回り)とされている。

つるの右巻き、左巻きは、植物の大事な判別点になったりする。ヤマノイモとオニドコロが良い例だ。

吸盤で張り付くツタのつる。

カラスノエンドウの巻きひげ。

支柱にからみつくヘチマの巻きひげ。

鋭いトゲのあるママコノシリヌグイの茎。

おくやまひさし プロフィール

画家・写真家・ナチュラリスト。

1937年、秋田県横手市生まれ。自然や植物に親しむ幼少期を過ごす。写真技術を独学で学んだのち、日本各地で撮影や自然の観察を開始。以降、イラストレーター、写真家として図鑑や写真集、書籍を数多く出版。

(BE-PAL 2025年8月号より)