肉眼で見えるものはごくわずかですが、比較的明るい星雲や星団を100以上も集めた「メシエカタログ」が有名です。

今回は、3月になると天文ファンの間でひそかに開かれている「メシエマラソン」をご紹介しましょう。

メシエが作った「彗星と間違えそうな天体」カタログ

「メシエカタログ」とは18世紀のフランスの天文学者シャルル・メシエが作成した星雲や星団のカタログです。現在、カタログには110番まで天体が掲載されていて、実在の星雲・星団と同定できるものは全天で107個。メシエはフランスで観察していたので、北半球から見られる天体に限られます。

メシエが星雲・星団カタログを作成したのは、星雲・星団の研究者だったからではなく、彗星ハンターだったからです。

18世紀は、1759年に、かの有名なハレー彗星が太陽に接近しました。このときメシエは一番にハレー彗星を発見しようと意気込んで観測を続け、1759年1月21日に発見しました。しかし、その約1ヶ月前、1758年12月25日にドイツの天文家パリッチェに発見されていたことがわかり、ガッカリしたようです。

これにめげることなくメシエは彗星発見に邁進します。ハレー彗星のように既知の彗星でなく、新彗星を発見しようと観測に力を注ぎました。その際、観測の障害となるのが、星雲や星団です。ボヤッとしていたり、もやっとしていたりして、一見、彗星に似ています。夜空に見慣れないボヤッとした天体を見つけて、新彗星発見か!? と喜ぶのも束の間、よく調べると星雲や星団だというわけです。

そこで、メシエは彗星と紛らわしい天体を記録するようになりました。これが後に「メシエカタログ」と呼ばれる記録です。現在、M××と記されるMはMessier(メシエ)のMです。

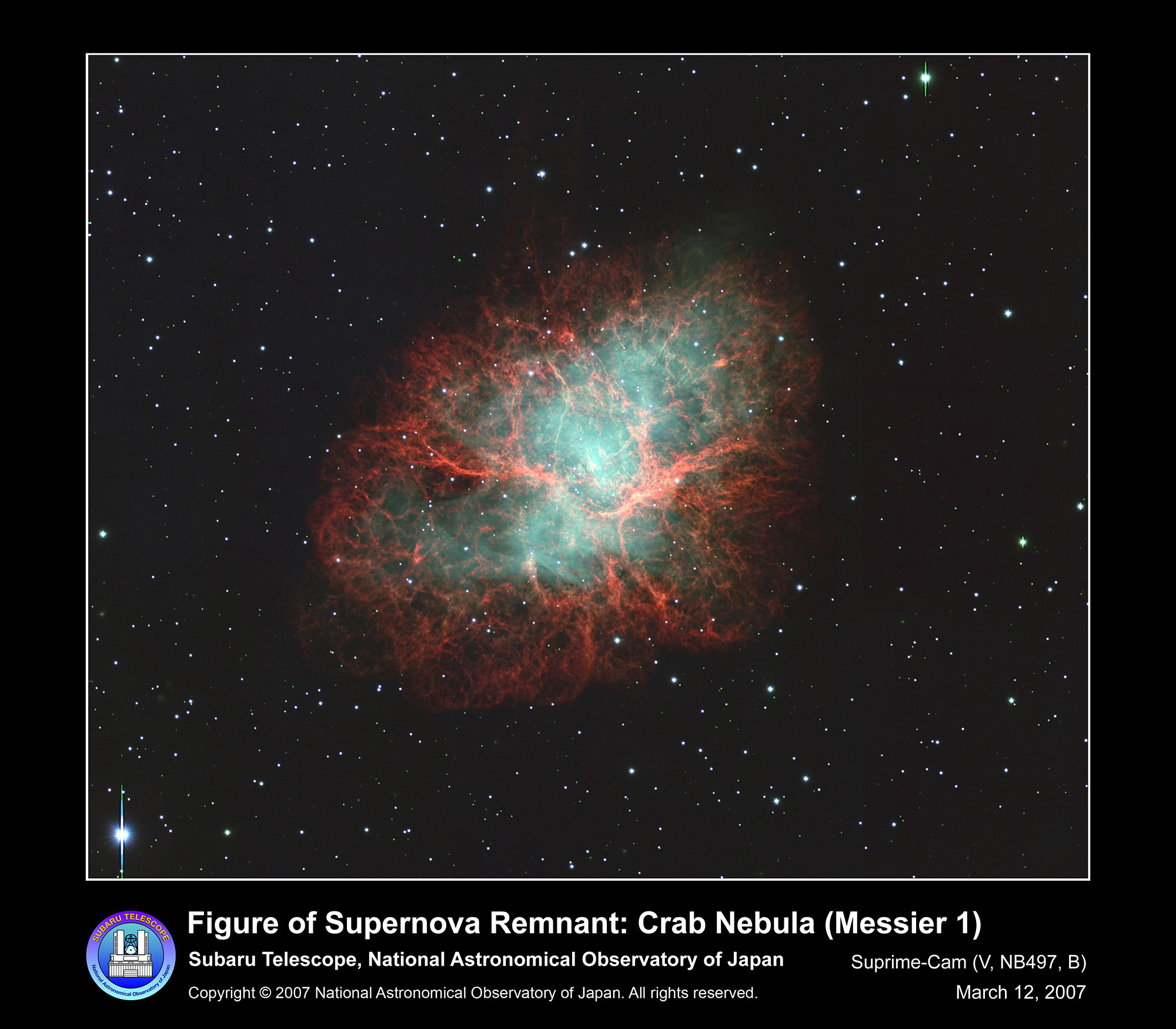

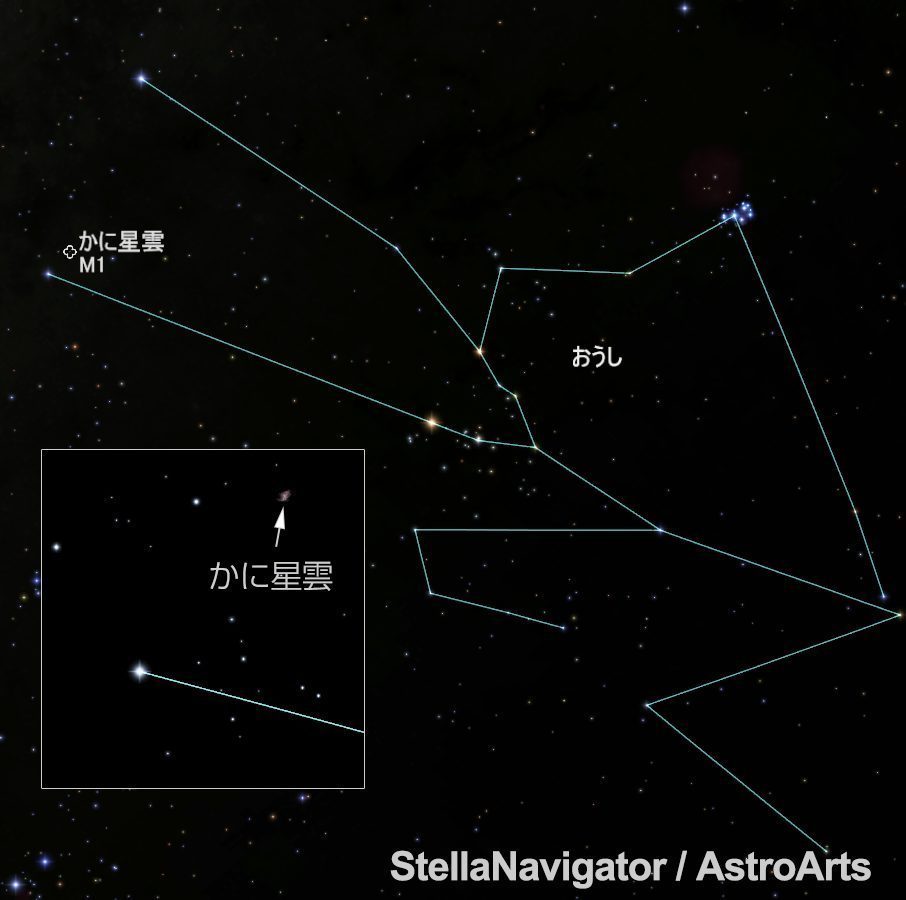

メシエが一番目に“紛らわしい”と記録したM1は、かに星雲です。おうし座の角の先にあります。超新星の残骸でボヤッとガスが広がっています。

記念すべきM1は、おうし座の角の先にある「かに星雲」。1054年に出現した超新星(爆発した星)の残骸。1番目とあって、かなりボヤッとしているが、双眼鏡で探してみよう。(画像:ステラナビゲータ/アストロアーツ)

完走は天体観測上級者の証

メシエマラソンとは、天文ファンの春の恒例行事ともいうべきイベントです。日没後から日の出前までの約10時間で、107もあるメシエ天体「すべてを見る」という、なかなか壮大なイベントです。

単純計算で、探す時間はメシエ天体1つあたり5分しかありません。広い夜空です。ある程度、星の配置が頭に入っていなければ次々と探すことは難しいでしょう。たとえば、M31(アンドロメダ座大銀河)を見つけるには、アンドロメダ座の頭の星、足の星と2等星が3つあるのでその真ん中の星からこっちに伸ばして……というように。

このように、完走するには星の配置を熟知していることと望遠鏡の高度な操作技術に加え、体力も求められます。メシエマラソンの完走は、天文家として十分な知識と技術の修得者であることの証といえるでしょう。

実際のところ、過酷なマラソンです。私は望遠鏡に導入する方法を知っているメシエ天体は両手で数えるほどしかなく、メシエマラソンを走ってみようと考えたことすらありません。そもそも完走を目指すこと自体が一大決心と言えるでしょう。でも、マラソンは参加することに意味があります。メシエマラソンも参加するだけで十分、意義があります。

新月の3月10日の日没後の西の空からスタート

メシエマラソンの参加資格として必要なものは、望遠鏡です。もっとも、多くのメシエ天体は双眼鏡でも見えるので、「ハーフマラソン」くらいなら挑戦できるかもしれません。

アナログの望遠鏡なら、視野に天体を入れること自体が至難の技です。現在は天体を自動導入できる望遠鏡があるので、だいぶラクになりました。ただ、自動導入を使うとなると、マラソンコースを車で走るようなもので、正統の「メシエマラソン」とは言えないかもしれませんが……それでも全部見るのは大変なことでしょう。

メシエマラソンは日没後の西の空からスタートし、日の出前の空で終わります。3月の中旬から下旬にかけて行なわれることが多いのですが、なぜこの時期かというと、星が少なくメシエ天体もまばらな秋の星座の方向に太陽がいるからです。

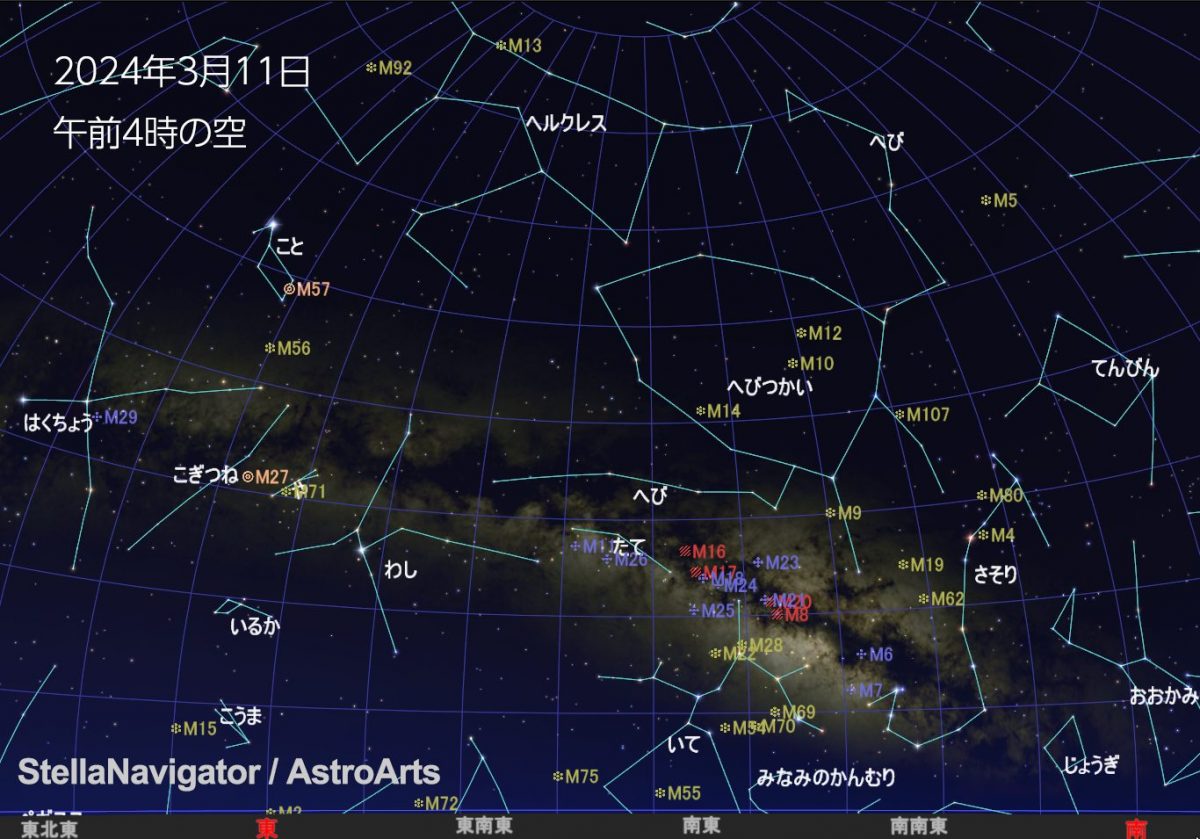

2024年は3月10日が新月なので、この前後がおすすめです。空が暗くなったら西の空から東の空にかけて望遠鏡を移していきます。もちろん、なるべく暗く、空が開けた場所を探しておきましょう。

初マラソンの人にも探しやすいメシエ天体を、いくつか挙げましょう。

日が沈んだら真っ先に狙いたいのがM31のアンドロメダ座大銀河です。薄明が終わる19時過ぎには北西の空で高度20度まで下がっているので、建物や山を避けて双眼鏡で探しましょう。沈む前に見ようとすれば、難易度は高くありません。

アンドロメダ大銀河で弾みをつけたら、次に来るのは冬の星座です。オリオン座のM42は肉眼でも見えるほどですから大丈夫、絶対に見つけられます。

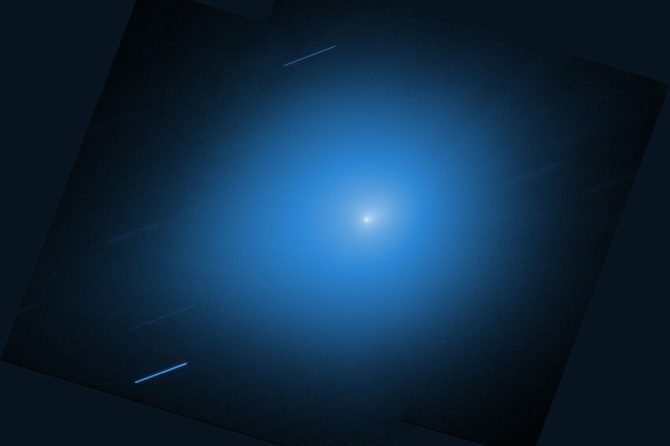

オリオン座大星雲はM42。肉眼で見える有名な星雲。彗星と間違えられることはないが、いちおう「メシエカタログ」入りしている。出典:国立天文台

次に春。北の空、おおぐま座の銀河M81とM82が有名です。双眼鏡や望遠鏡の低倍率なら同じ視野に見えるほど近くにあります。おおぐま座の近くにあるりょうけん座のM51は、別名「子持ち銀河」。大小2つの銀河がつながっています。

おおぐま座にある銀河M81。アンドロメダ銀河M31と並んで有名な銀河だ。出典:NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

メシエ天体がもっとも混み合うのは、夏、天の川がかかる部分です。その天の川に先駆けて昇ってくるヘルクレス座にあるM13は北半球でもっとも大きな球状星団です。星が集まって玉のように見える星団です。

夏の星座たちで賑わう天の川には星雲星団が密集している。ヘルクレス座のM13は天高いところに。さそり座周辺はM4、M6、M7と注目のメシエ天体が多い。このあたりは双眼鏡を向けるだけでも楽しい。メシエ番号がわからなくても、ボヤッとしたら何かの星雲か星団だ。(画像:ステラナビゲータ/アストロアーツ)

北半球で見える最大の球状星団M13はヘルクレス座に。星がギッシリ。出典:T. Bash, J. Fox, and A. Block/NOAO/AURA/NSF

メシエマラソンでも注目されるのは、さそり座の周辺です。1等星の赤い星アンタレスのすぐ西にあるM4も見応えのある球状星団です。M6とM7もあります。どちらも散開星団です。Mの数字が若いことから、メシエが早くから「彗星と紛らわしい天体」として注意していたことがわかります。Mの数字にも注目してみてください。

天の川付近は双眼鏡でもボオッ、モヤッとした天体が次々と目に入ってきます。マラソンコースの最大のヤマ場です。いて座にあるM8の干潟星雲は初心者でも見つけやすい人気の星雲です。

こと座のM57も有名です。リングのように見える惑星状星雲で、穴が開いているのでドーナツ星雲とも呼ばれます。

こと座にあるM57は「ドーナツ星雲」の名で知られる。出典:NASA, ESA, and the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration

こと座の近くに、こぎつね座という目立たない星座がありますが、ここにあるM27はアレイ状星雲と呼ばれる有名な星雲です。ただ、場所がこぎつね座だけに目印がわかりにくく、やや上級者向けですが、トライしてほしい星雲です。

このへんまでくると、3月11日なら真夜中の3時を過ぎ、疲労がピークに達している時間帯でしょうか。マラソンで言うと35キロ地点です。あとは秋の星座に向けてラストスパートになります。

メシエマラソンの面白いところは、いろいろな形が見られることです。M1は超新星の残骸ですし、M13のような星がギッシリ玉のように詰まった球状星団、ぼんやり光るM42やM8のような散光星雲、M57のような惑星状星雲もあります。銀河にはたくさんの種類の星雲や星団があるということがわかります。私たちの銀河系は、他の星から見るとどんな形をして見えるのでしょうか。メシエマラソン、ハーフでもいいので、ぜひトライしてみてください。

構成/佐藤恵菜