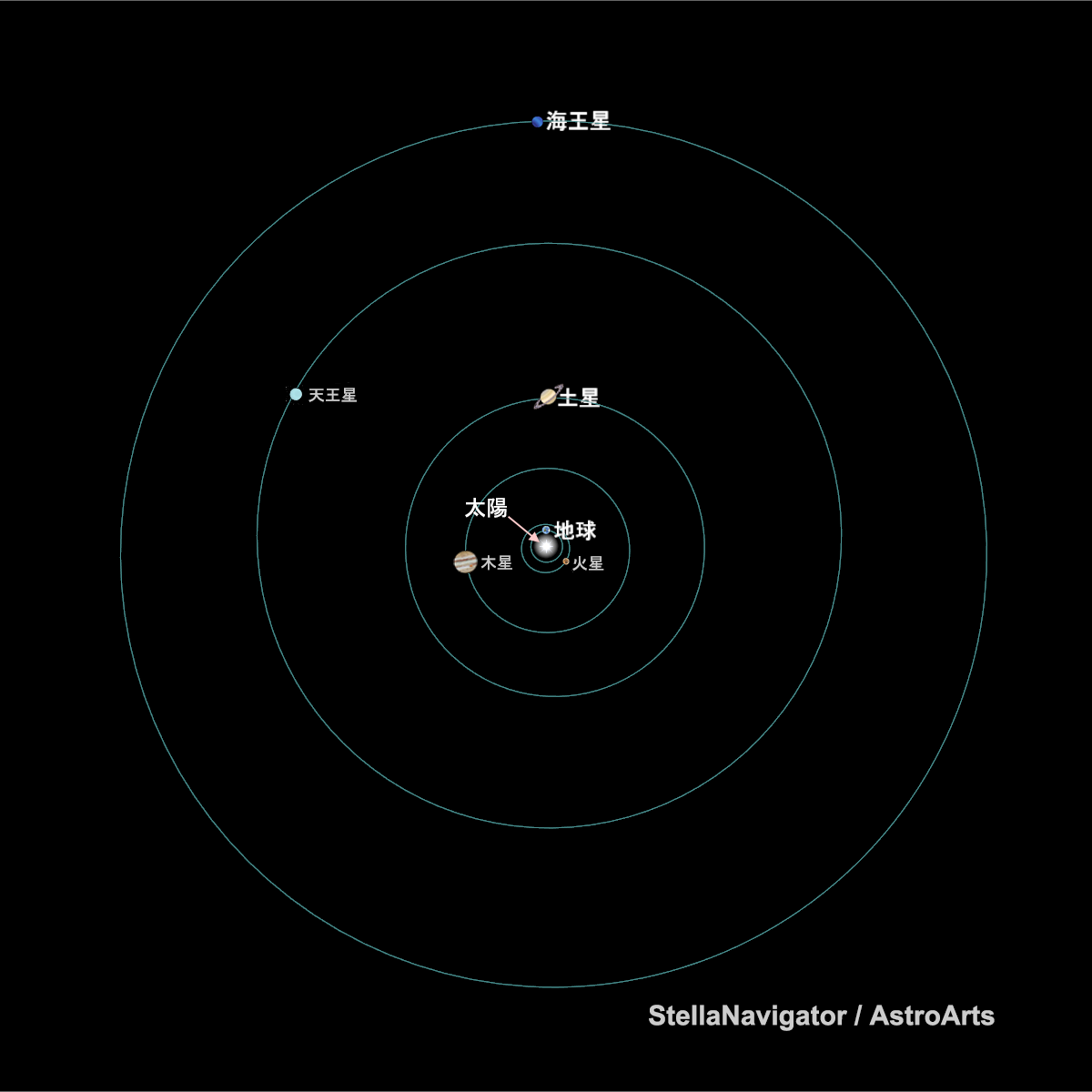

22日、土星がうお座で衝を迎える

「衝」とは火星や木星、土星など、地球より外側を回る惑星が、地球から見て太陽の正反対に来る瞬間です。9月22日には太陽、地球、土星がほぼ一直線になります。一般的に、衝を迎えた時、惑星は地球にもっとも近い距離にいます。この時期の土星は0.6等級と明るく、ほぼひと晩中、見られます。

さて今年は、土星の環の細さが注目されてきました。地球から見て土星の環が水平になると、限りなく細く見えます。3月と5月には、一般的な望遠鏡では環が見えなくなる「環の消滅」現象がありました。

9月22日の衝の時点では、環が少し傾いているので、望遠鏡の性能によりますが、ピントがドンピシャで合えば、限りなく細い環が見られるかもしれません。

今後、環はさらに細くなり、11月下旬には再び「環の消失」を迎えます。土星最大の魅力ともいえる環が見えない--というのもなんですが、滅多にある現象ではありません。次回は2039年です。

望遠鏡のピント合わせは明るいうちに

望遠鏡初心者にとって、夜空の星を視野に入れるのは、それだけで至難の業です。ピントが合っていなければ、さらに難しくなります。

望遠鏡に慣れないうちは昼間のうちにピント合わせをしておきましょう。数キロメートル先の建物や山などを視野に入れてピントを合わせます。すぐ近くの建物やビルではダメです。自分で形が認識できる、なるべく遠い風景を選んで、ピント合わせをしておきましょう。

もちろん、倍率を変えるために接眼レンズを交換したときなど、夜にピントを合わせ直す必要も出てくるでしょう。そんな場合でも、遠くの高層ビルの赤いランプなどといった「地上の星」を使うという手があります。

慣れてくれば、星でもピントを合わせられるようになります。その場合、ピント合わせにはなるべく恒星を使いましょう。惑星は近くにある分、ほんのわずかですが丸く見えるのに対し、恒星は点にしか見えません。それは10光年の星も100光年の星も同じです。ピントが合っていなければ星がボケたり、まわりに滲みが出たりするのですぐにわかると思います。

なお、ピントが合う位置には個人差があります。何人かで同じ望遠鏡を交代で覗く場合、このことを念頭に置いてください。

近くにある海王星が見つけられたら望遠鏡初心者は卒業

この季節、土星のすぐ北東寄りに海王星が来ています。24日には海王星も衝を迎えます。海王星は8等星なので肉眼では見えません。望遠鏡で土星を見つけたら、次は海王星にトライしてみましょう。

望遠鏡では低倍率でも同じ視野に入るわけではありません。しかも海王星の周りには土星のほかに目印になる星がありません。星図アプリなどで海王星の位置をしっかり確認した上で、まず土星を視野に入れ、それを基点にソロソロと北東方向に探っていきましょう。

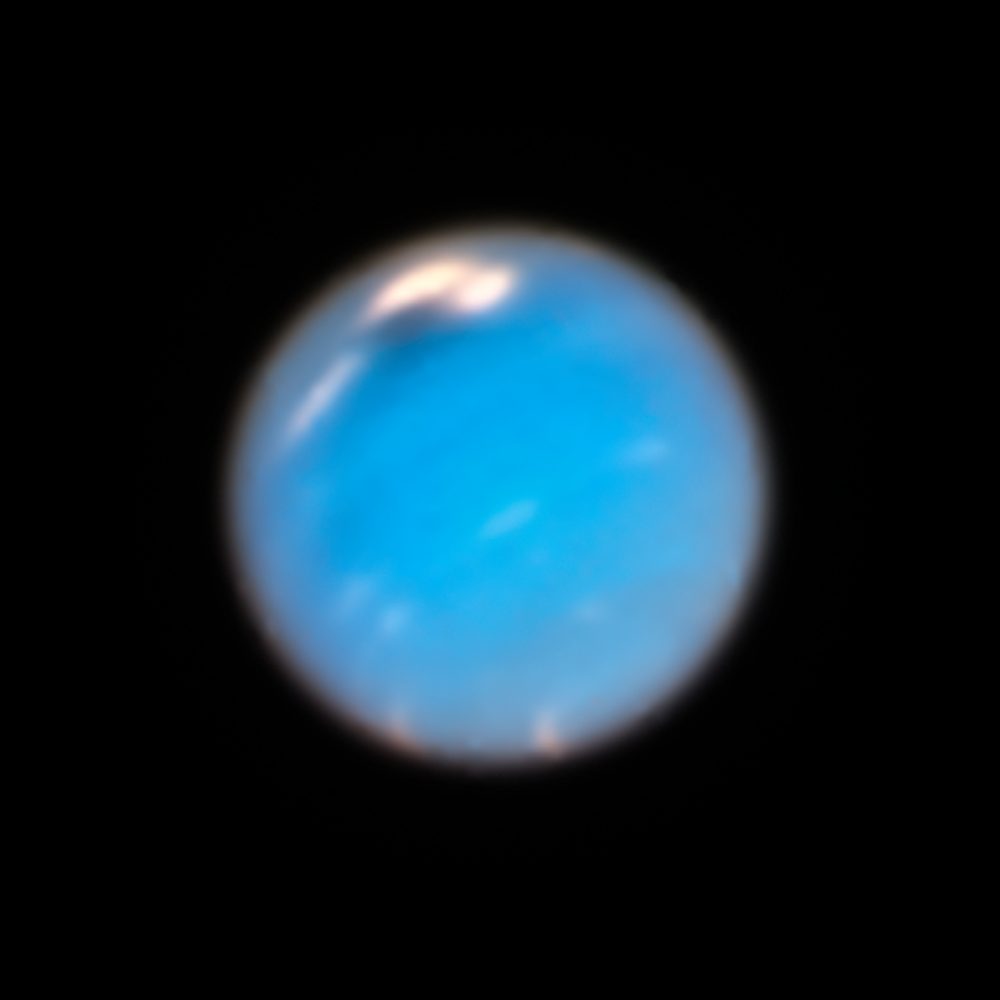

視野にとらえるのはなかなか難しいと思いますが、根気強く探してみましょう。ひとたび視野に入りさえすれば、恒星にはない、独特の色をしているので、「これだ!」とわかると思います。

海王星は写真で見るとちょっと青っぽいです。星でも、たとえばシリウスは「青白く輝く」などと表現されたりしますが、よく見ればそれは青ではなく、白く輝いているはずです。その点、海王星はたしかに青み、あるいは緑がかって見えるでしょう。色の印象は人によって違うかもしれませんが、「恒星ではない」色に気づくと思います。

望遠鏡の視野の中にちょっと青みがかった星を見つけたら、それが海王星である可能性は高いです。その星が点ではなく、小さな円盤状に見えれば間違いありません。海王星を見つけられるようになれば、望遠鏡も初心者卒業といっていいでしょう。土星と海王星が衝を迎えるこの季節、望遠鏡で星をとらえる技術を磨いていきましょう。

構成/佐藤恵菜