- Text

10月28・29日、多くのアウトドアメーカーが誕生した新潟県・燕三条で、地元ブランドを中心に日本ブランドが集結する「JAPAN OUTDOOR GEAR SUMMIT 2025」が開催された。

スノーピーク、キャプテンスタッグ、ユニフレーム、モチヅキ、ベルモントらが加盟する「新潟県アウトドア協会」が主催する展示会で今回が初開催。

9月、10月はイベントや展示会が多いが、この会場で新作を初披露するメーカーもあり、全国のバイヤーが注目するイベントだ。

しかも会場はものづくりの聖地である燕三条エリア。希望者には工場や史料館を見学するバスツアーも用意されていた。

コースは次の通り。燕市産業史料館で歴史に触れ、カマキリ印のKanenoriで知られる五十嵐刃物で現代の刃物作りを見学。そして三条鍛冶道場で和釘作り体験。金属加工の奥深さがわかるコースだ。

案内人は元燕市産業史料館の名物学芸員、齋藤優介さん。

鮮やかな語り口でわかりやすく案内してくれたので、その一端をご紹介。

近くて遠いライバル、燕VS三条

燕三条エリアには金属加工を中心に4000社もの工場が点在している。工業団地には大規模な工場が並ぶが、大半が研磨や絞り加工、溶接など高度な技術をもつ小規模な工場だ。エリアには鋼材をまとめて購入し、必要な工場に卸売りする材料屋もある。

メーカー内で完結するものもあるが、燕三条エリア全体でひとつの製品を作り上げるというシステムが確立されているのだ。

おもしろいのは三条と燕では十八番が異なるということ。

・三条=打刃物、鉄製品

・燕=抜き刃物、ステンレス製品

もともと燕市と三条市の境界である燕三条駅周辺は、信濃川とその分流である中之口川に挟まれたでっかい中洲状の土地で、いわゆる氾濫平野。すぐそばには五十嵐川も流れている。

たびたび氾濫して稲作がままならない住民を救済しようと、江戸時代初期の代官が副業を奨励した。それが江戸の鍛冶職人を招いてはじめた三条の和釘作りだ。

会津から三条へ流れこむ五十嵐川を伝って木炭が運び込まれ、北前船で出雲崎に届いた鉄が信濃川を通ってやってくる。和釘の技術を農具や工具などの刃物作りに生かし、信濃川で全国に流通させる。こうして三条鍛冶の名が広まっていった。

洪水を引き起こす悩みの種である大河川だが、燃料と材料、流通の要となるのだから何が幸いするかわからない。

対岸の燕は当初、三条の下請け状態だったが、江戸中期に弥彦山の銅が発見されたことから鎚起銅器の道を進むことになる。銅は高温にしなくてもたたいて加工できる。繊細な装飾技術を磨き、これが洋食器作りに応用されていったのだ。

国道289号で信濃川から燕三条駅を通り抜け、中之口川までの距離は約3km。歩いて1時間もかからない距離だがぐるりと迂回するので当時の行き来は1日仕事。

同じ金属加工の町でも発展の過程が異なったというわけ。近くて遠いライバルだが、今では鉄製品を極める三条、新しい技術で幅を広げる燕が協力して「金属加工なら燕三条」というブランド化に成功した。

現代の刃物作りも最終的に必要なのは職人のカン

五十嵐刃物で製造工程を見学させてもらった。鋼と軟鉄を重ねたものをたたいてベースを作り、型で抜いてから刃をつける。

力が必要なところは機械が行うこともあり、昔ながらの鍛造よりもスピーディに均一な製品を作れる。

型抜きの後、柄を伸ばし、焼き入れと焼き戻しを行い仕上げていく。刃物作りでは温度が肝心。温度が低すぎても熱が入りすぎても欠けたり折れたりしやすい刃になるという。暑くて寒い新潟では管理が大変そうだ。

刃付けや調整など、最終的な仕上げは職人による手作業で行われる。日本の刃物がよく切れる、研げば切れ味が戻る“一生もの”なのはこの丁寧な作業を経ているため。

今回見学させてもらったのは鉈作りだが、鋏ではより繊細。かみ合わせが悪いとすぐ切れなくなる。五十嵐刃物の看板は鉈と園芸用刈り込み鋏というから、技術力の高さをうかがえる。

和釘作りで鍛冶の難しさを実感

三条市の図書館等複合施設まちやまに併設している三条鍛冶道場は、五寸釘のペーパーナイフ作り、和釘作り、包丁研ぎを体験できる話題の施設。3名以内なら予約不要で、鍛冶職人の技術を間近で見られるのがうれしい。

和釘作りは、四角い鉄棒の頭を直角に曲げ、先端のみ細くする。ほぼ直線なので角棒を使えば簡単にできそうだが……。

お手本の和釘は頭となる短辺が山型に仕上げられている。板に打ち込んだときに美しく見えるための工夫らしいが、体験ではそこまではできない。断面を四角いままにするのが最大のポイントだ。

1本は先生といっしょに作り、もう1本は最初から自分でたたく。

台に棒を置いたままたたけばいいのに、つい棒を台から浮かしてたたくので曲がってしまう。断面が丸くなったり大きくゆがむと和釘とはいえないそうだ。

鉄がオレンジ色になるまで熱する。熱しすぎると溶けるし、温度が上がっていないとすぐに冷めて形を作れない。

頭を曲げたら、真上からもたたいて直角にする。このさじ加減も難しい。

最終的に先生が微調整を行うのでそれなりのものができるわけだが、やはり先生のお手本と比べると段違い。

均一に仕上げることのなんと難しいことか。

燕三条の伝統を感じるアウトドアギア

鉈や斧といった山林道具、調理用の刃物が脈々と作り続けられている一方、和釘の頭を切る喰切(ニッパー)が爪切りに、灰ならしをベースにくぼみをつけてフォークやスプーンを作るなど、時代とともに燕三条エリアで作られる製品はバリエーションが広まった。

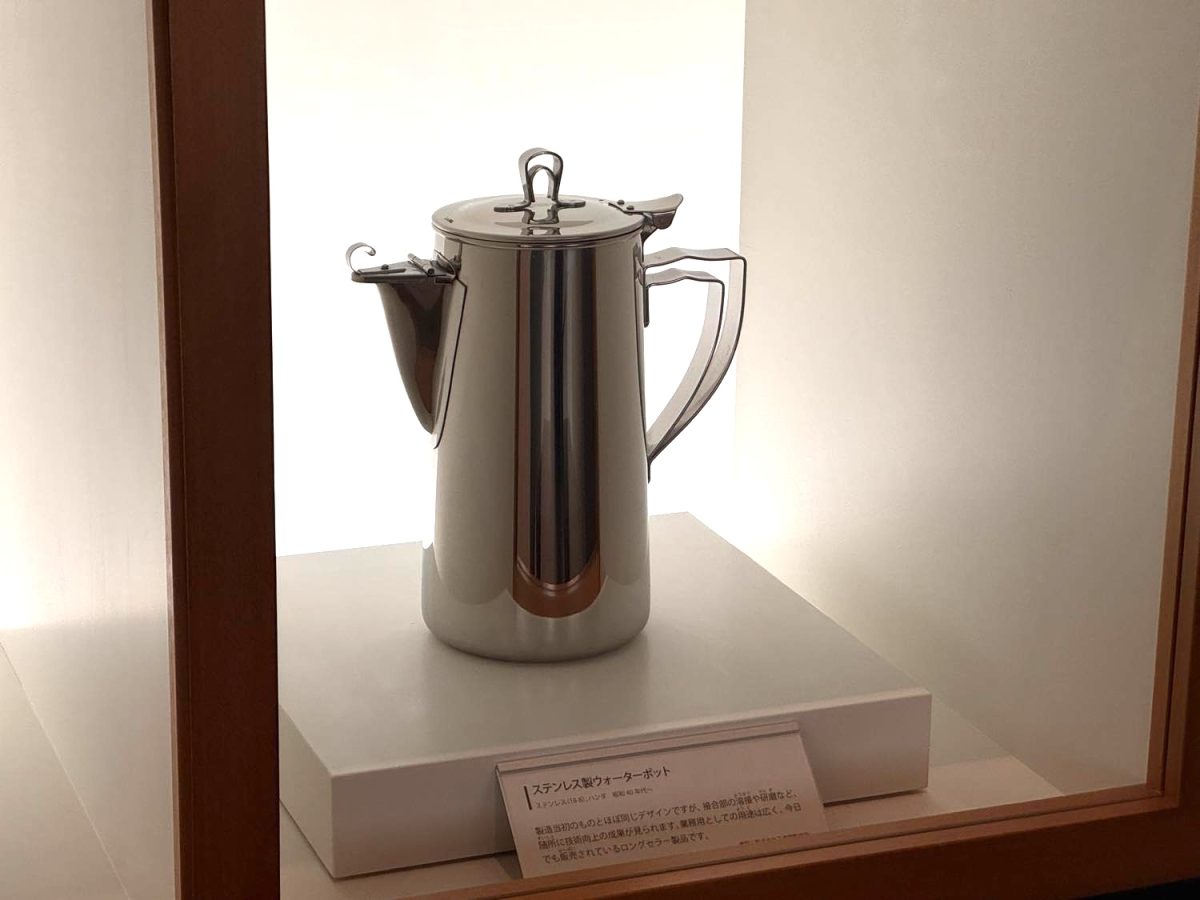

アウトドア目線で言えば、水差しにつるをつけたものが焚き火にかけるケトルになったのは有名な話。

鍛造ペグも、和釘の技術を用いた製品だ。

「JAPAN OUTDOOR GEAR SUMMIT 2025」会場に戻り、燕三条らしさを感じる製品を探してみた。

ユニフレームはダマスカス模様が美しい高級包丁を発表。限定店でしか手に入らない&数量限定品というレアものだ。165mmの三徳包丁(1万9800円)と135mmのペティナイフ(1万5400円)で牛革シース付属。キャンプへの持ち運びもできる。2026年発売予定。

9w.(クオウ)の新作は、風に飛ばされることのないエレガントなステンレスの皿。スタッキングできる皿は多いけれど、サイズ違いかつリム皿なのは珍しい。

リム皿は持ちやすく、料理を引き立てる効果あり。大皿は深めなので料理がこぼれにくいのも実用的だ。これらをピタッと重ねられるのは技術力あってこそ。3つセットで8800円。

これで黒いプレートを作れないか聞いたところ、価格が跳ね上がるので今のところ製品化はしていないそう。残念。

極薄軽量なのに保温性が高いというラルファのチタン製ダブルマグが、旧モデルより5gほど軽くなった。軽量化を極めると使いづらくなるが、こちらの製品はハンドルが太くなって持ちやすい。ぐらつきがなくなり安定感も高まっている。

鍛冶で知られる三条だが、室町時代には鋳物師たちが活躍していたと言われており、鋳物も三条の伝統だ。

鋳物ブランド、UNILLOYのアウトドアシリーズであるSSCamp!の製品は鋳物とは思えない軽さがウリ。「ソロキャスト16 4点セット」は、すべてあわせて1.42kgだ。

燕エリアで歴史と技術に触れよう

歴史に触れて製造現場を見学。そしてちょっとだけ鍛造体験をすると製品の見方が変わる。

今回訪れた五十嵐刃物は見学を行っていないが、燕三条エリアにはオープンファクトリーをもつメーカーもある。これからの季節はスノースポーツ目当てに新潟を訪れる人もいるだろう。近くによったら資料館と工場見学、鍛造体験の時間を確保してはどうだろう。