今回は東京都中央区の亀島川水門から佃大橋まで歩く「鉄砲洲GREEN WAY」です。

- Text

前回はこちら↓

17th ルート:鉄砲洲GREEN WAY

日本橋茅場町の付近で日本橋川から分流し、隅田川に合流する「亀島川(かめじまがわ)」という全長1kmほどの川があります。

FILE.8「裏箱崎河岸GREEN WAY」を歩いたときに、この亀島川にかかる南高橋(みなみたかばし)を渡りました。その際、橋のすぐそばに水門があり、川沿いに遊歩道らしき道が伸びている様子がうっすら見えたのです。

後日、あのとき目にした遊歩道はどこまで続いているのかと地図で確認したのですが、どうもハッキリしません。ならば、自分の足で確かめるべし!

ということで、FILE.17は「鉄砲洲GREEN WAY」と題し、亀島川水門からの歩道を歩きます。

今回のターミナス(=トレイルの起点や終点となるアクセスポイント)は八丁堀駅B4口。亀島水門にほど近いこの駅から出発します。

八丁堀

「八丁堀」の開削年や名称の由来には諸説ありますが、江戸時代初期に約8町(約873m)の堀ができ、そこから「八丁堀」(八町堀)と呼ばれるようになったそうです。明治時代になると八丁堀は桜川と改称され、5つの橋がかけられます。その後、昭和になると桜川(八丁堀)は埋め立てられました。

現在、川の跡地の一部は桜川公園として整備されています。また、鉄砲洲通りには今も稲荷橋の橋名板が残っています。道端に欄干の一部のようなものがあって「ん?」となったのですが、八丁堀の歴史を知って納得です。

八丁堀駅B4口から鉄砲洲通りをまっすぐ進むと、すぐに鐵砲洲稲荷神社があります。ここには、以前の連載「TOKYO山頂ガイド」で紹介したミニチュアの富士山「鉄砲洲富士」があります。今回は亀島川水門とそこから伸びる遊歩道に行きたいので、「鉄砲洲富士」はスルーして、その手前で南高橋方面に曲がります。

なかなか水門の脇に出る道が見つからずにキョロキョロしていると、何とも趣のある建物が見えてきました。深緑色の銅板を張った建築物です。

看板建築

銅板やモルタルを貼った建物は「看板建築」と呼ばれ、関東大震災後に建てられた住居兼用の木造商店建築を指すそうです。中央区や千代田区を歩いていると、看板建築をたまに見かけます。南高橋の近くの看板建築は、とても手入れが行き届いています。敷地内には鳥居もあって良い雰囲気ですし、何とも心惹かれる佇まいです。

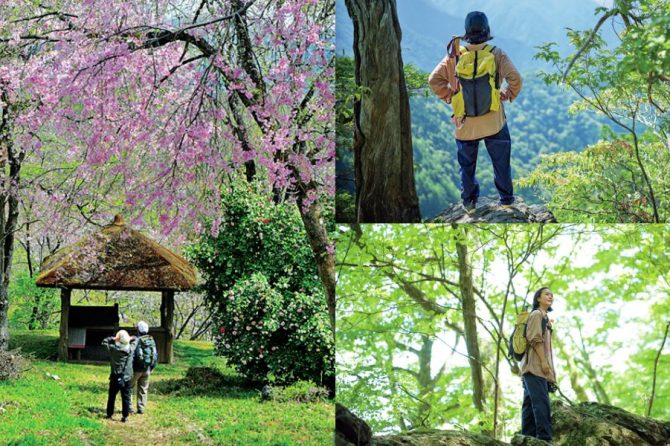

その看板建築を回り込むようにして脇道を進むと、ようやく亀島川沿いの遊歩道に入れました。残念ながら亀島川水門は工事中の様子でしたが、遊歩道は先まで伸びています。

川越しに対岸の佃島エリアは見通せるものの、この日はあいにくの曇り空で、遊歩道は何とも殺風景です。でも、これはこれで都会のGREEN WAYの渋い一面ではないか、などと思いながら歩を進めるのでした。

遊歩道を進むと、芝生の壁と階段が現れました。登ってみると、湊公園でした。見晴らしのいい公園で、対岸の新しいビル群がよく見えます。

湊公園のすぐ近くには別の小さな公園があり、さらにその隣には汐見地蔵尊がありました。

汐見地蔵尊

明治時代、この周辺で「水中から出たい」という声が聞こえてくる怪奇現象が発生。川底をさらったところ、一体の石像とともに人骨や歯骨などが出てきたそうです。そこで、人骨は両国の寺院に埋葬し、石像などはここに葬って供養することになりました。

現在、石像を見ることはできませんが、その台座には歯骨が納められているそうです。そして、上記のような経緯から、汐見地蔵尊は歯痛に悩む人の信仰を集めているとか。歯の神様って、珍しいですね。

汐見地蔵尊から再び亀島川沿いの遊歩道に戻って南下していくと、隅田川にかかる佃大橋のたもとに着きます。橋のたもとに、ひっそりと石碑がありました。佃島渡船場跡之跡碑です。

佃島渡船場跡

隅田川の西岸の湊三丁目と東岸の佃一丁目の間には、渡し船が運行していました。この渡し船は「佃の渡し」と呼ばれ、江戸時代から300年以上にわたって続いたものです。

かつて隅田川には、現在の中央区にかかわるものだけでも10近くの渡し船がありましたが、交通事情の変化や新たな架橋によって次々と役目を終えます。最後に残ったのが佃の渡しで、それも昭和39年(1964年)に佃大橋が開通したことで終わりを告げたそうです。

昭和39年といえば、東京オリンピックがあった年です。その時代まで隅田川を渡し船が行き交っていたなんて驚きです。

佃大橋

隅田川の上流にかかる永代橋や下流にある勝鬨橋の交通量の増加、先述した東京オリンピックの開催に備えた道路整備の一環などの事情から架橋された佃大橋。戦後初めて隅田川に誕生した橋だそうです。

なお、佃島と月島は別々の時期に造成された埋立地で、もともと佃川(つくだがわ)で隔てられていました。その佃川が佃大橋の架橋に伴う道路建設によって埋め立てられ、佃島と月島は地続きになったそうです。

埋立地が誕生し、渡し船が行き来していた川に橋がかかり、2つの島(埋立地)が陸続きになり、高層ビルやマンションが建ち並び…。江戸から現在にかけて景観がいろいろ移り変わり、それでいて昔も今もゆったりと隅田川が流れている。何だか不思議な感慨にひたり、しばらくぼんやりと佃大橋のたもとに立ちすくんでしまいました。

今回の「鉄砲洲GREEN WAY」は距離こそ短いものの(1km未満!)、感じることや学ぶことの多い道のりとなりました。次回は、佃大橋を渡って対岸の佃島エリアをめぐります。

■今回歩いたルートのデータ

|距離約0.9km

|累積標高差約1m

今回のコースを歩いた様子は動画でもご覧いただけます。

●FILE.17「鉄砲洲GREEN-WAY」 to FILE.18「石川島GREEN-WAY」