BE-PAL.NET読者の皆さん、こんにちは。週末縄文人の文(もん)です。

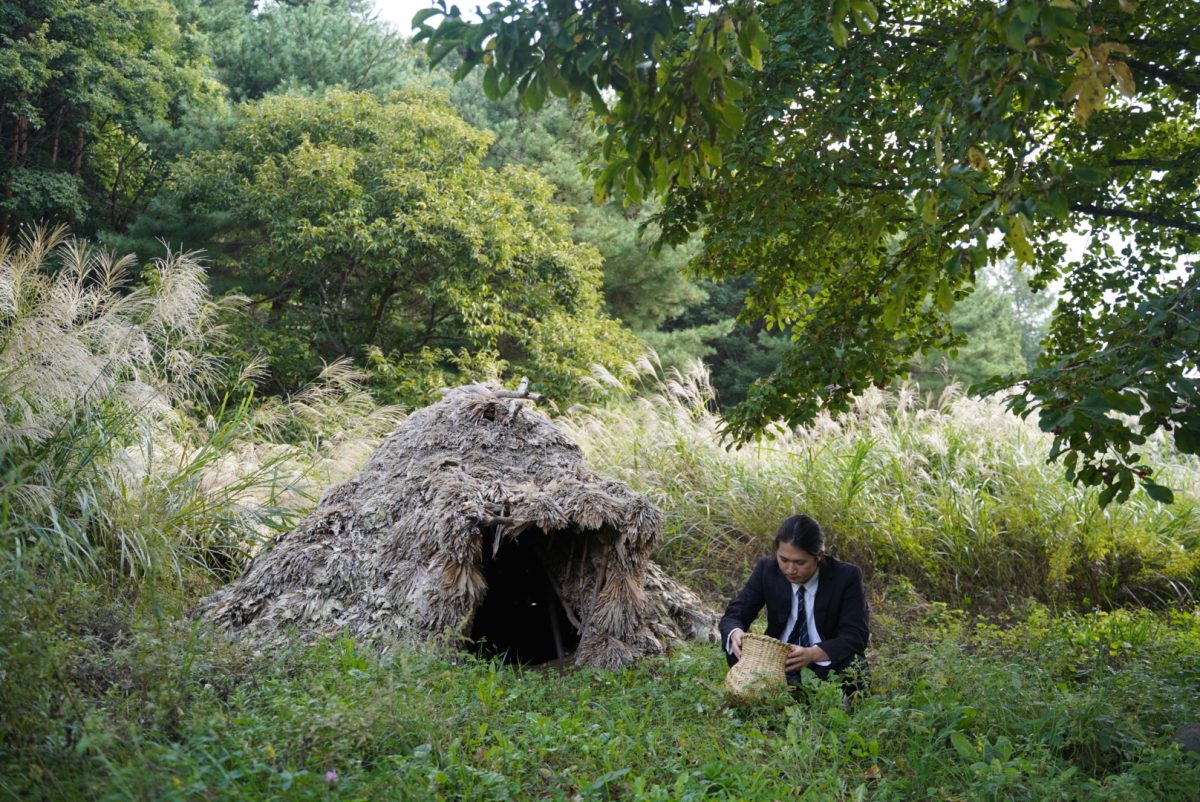

週末になると山へ行き、現代の道具は使わず、自然のものだけでゼロから文明を築く。そんな遊びを相方の縄(じょう)と一緒にしながら、YouTubeで配信しています。

小さな秋の積み重ねで、季節の移ろいを感じる

9月になっても東京は蒸し暑く、アスファルトにこびりついた残暑は永遠に消えないのではないかと恐ろしくなる。それで、長野の森へかけ込む。

ここでもまだセミは鳴いているが、マツの木陰を抜ける風は涼やかだ。頭上のクリの木は緑のイガをびっしりと実らせ、秋への準備が進んでいるのを確認する。

よかった、夏はちゃんと終わるんだ。

本当の季節にはグラデーションがある、ということを知ったのは、週末縄文人の活動を始めてからだった。

僕が生まれ育った東京の季節は、カレンダーの日付に合わせて変わっていく。

ある日を境に、ショーウィンドウに並ぶ洋服は半袖からセーターに変わり、コンビニのレジ横にはおでんが並びだす。実際には水面下でその変化に向けた準備をしている人たちが動いているのだろうし、都会の歌人ならそこに「秋の気配」を見出せるのかもしれない。

でも、少なくとも僕の意識の上では、都会の季節はデジタル時計がカチャ、カチャっと次の数字へジャンプするように移っていき、その間には何も存在しないように見える。

本当の季節は、夕日が沈みながら空の色が変わっていくように、もっと滑らかに移ろっていく。木の上や、土の下で、絶え間なく曖昧に。

週末に山に通うようになってすぐの秋のころ、僕は山のてっぺんが少し色づき始めているのに気がついた。

次の週になると、紅葉はもっと下へ降りてきていて、山の中腹くらいまでを覆っていた。山に入り、一本のウリハダカエデを見てみる。すると、それも上のほうから赤くなっていた。

まさかと思い、今度は一枚の葉を見ると、やはり先端から色を変え始めていた。そうか、秋は山のてっぺんに生える木の、葉の先っぽから始まるんだ。大きな川の、小さな源流を見つけたような気持ちだった。

もうすぐ食べごろを迎えるクリだって、あの茶色い姿になる前、まだ暑い夏の盛りに小さな緑のイガを葉の陰に隠すようにつけて、少しずつふくらまし、寒さが増すころに色を変えて地面に落とし、実をこぼす。

こうして書くと当たり前のことみたいだけど、それを知識としてただ知っていることと、実際にそこにいて感じることはまったく違う。前者になくて後者にあるのは、待ち遠しさという、地に足がついた喜びだ。

加工材料の「樹皮」や「草」だって旬がある

「旬」というのは、そんな移ろい続ける自然の流れの中で、人間がありがたく受け取れるわずかな期間のことだ。それは食べ物だけでなく、ポシェットを作るのに使う樹皮や、ヒモにする草にだってある。

樹皮であれば、木が地面から水分をたっぷり吸い上げる春から初夏にかけて採取するのが一番いい。鋭い黒曜石で樹皮にまっすぐ切り込みを入れ、幹から剥がすと、スルスルスルっと簡単に取れる。これはもう病みつきになる気持ちよさだ。

ちなみに冬だと水分が少なく、樹皮は幹に張り付いていて、剥がそうとしても途中でちぎれてしまう。だから旬を逃さないようにしなくてはならない。

きっと縄文人たちは、季節のささやかな変化をもっと敏感に感じ取っていたはずだ。

それは風情とかではなく、ただただ生きるため。どうあがいたってその真剣さにはかなわないし、それゆえ、生きる喜びも本物だったのだろう。

旬を逃したせい? 88時間かかった笹カゴ作り

旬といえば、こんなこともあった。春先に笹を使ってカゴを作ったときのこと。笹は縄文人も利用していて、およそ3000年前の縄文時代晩期の遺跡から、笹カゴに漆を塗ったものが出土している(ちなみに竹は外来種で、縄文時代の日本にはまだなかったらしい)。

そこで自分も作ってみようと思い立ち、3月の寒い時期に笹を30本黒曜石で切って集めた。それを5mmほどの幅に割り、厚さを1mm以下に削ってヒゴを作るのだが、笹は思いのほか固く、金属の刃物なしでこの作業をするのはかなり骨が折れた。

試行錯誤の末、笹を割る専用の石刃(せきじん)を1日がかりで作り出し、この問題を乗り越えることができたのだが、結局、カゴひとつ作るのに88時間もかかってしまった。

この話をある縄文の研究者にしたところ、僕の苦労を労いつつ、笹は生えてから1年目のものを9月に採ると柔らかくて加工しやすいですよウフフと、教えてくれた(縄文の研究者の多くは、僕らの失敗を聞いてうれしそうに笑う)。

その時期なら石刃なんて使わずとも、手と歯を使って簡単にヒゴが作れるらしい。なんということだ。僕は「旬」を間違えていたのだ。しかも笹が生えてから何年目かなんて気にもしていなかった。

いや、でもちょっと待ってくれ。僕は果たして本当に間違えたのだろうか。

たしかに笹は固くてハードモードではあったが、実際にカゴを作ることはできた。しかも固かった分、完成したカゴもかなり頑丈に仕上がっているのだ。

家に現代の竹かごがいくつかあるが、それと比べても数段固く、横に倒して上から手で押してもまったくへこまない。

笹カゴを友人に持たせると、ひと言目の感想はだいたい「固っ」だ(きれいとか言ってほしい)。縄文時代の狩猟採集生活にあっても、この固さがあれば壊れにくく、かなり頼もしいと思う。

作りやすさや細かい細工では先生のおっしゃる9月のほうが旬かもしれないが、実用面では3月こそが旬という可能性もあるのではなかろうか。

ひとまずアドバイス通り、9月中にまた笹を集めてみようと思う。それでどれだけ簡単にヒゴが作れるのか体験する。そしてカゴを作り、実際にクリを拾ってみてその頑丈さも比較してみよう。

季節のグラデーションの中から、旬を探し出す。なんて時間と労力のかかる贅沢な遊びなんだろう。結果はいつの日か、どこかでご報告できたらと思います。

※構成、文、撮影/週末縄文人・文(もん)