登山のついでに、おいしものを食べたり、町歩きをしたりして一日を楽しむやり方もあるよ、とも。低山ハイキングの達人にして、編集者・文筆家として活躍する若菜さんに、山の楽しみ、そして本づくりの魅力について、教えてもらいました。〔photo/米谷 亨〕

- Text

CONTENTS

山好き、ハイキング好きになったきっかけ

「母が山好きだったので、小学生のころ、母の友達とその息子さんたちと、うちのきょうだいで、北アルプスの燕岳(つばくろだけ)に登ったり、諏訪の高ボッチ山に行ったりしていました。なので、山や山小屋の感じは、小さいころから知っていたんです」

――燕岳の合戦尾根は標高差1200m以上もある急な登り道で、「北アルプス三大急登」といわれています。子どものころに登って、平気だったんですか?

「あはは、でも、小さいころのほうが体力あったんじゃないですか(笑)。べつになんともなかったもの。

そのときのことで、よく覚えていることがあるんです。兄がかぶっていた、それまでに行った山のバッジを付けたチロリアンハットが何かの拍子にころころっと斜面から落っこちちゃって、それを兄は拾いにいきたかったんですけど、「危ないからやめなさい!」って母が止めた。チロリアンハットが遠くまで転がって林の中を落ちていくのを見ていた、その光景をすごくよく覚えています」

――ちょっとせつないシーンですね。

「すごく悲しい思い出なんです」

――もしかすると、そのチロリアンハット、いまも山のどこかにひっそりとあるのかもしれませんね。

「そうだといいですね」

――山に行くと、あとあとまで心に残るシーンに出会えたり、ちょっとしたドラマ、出来事がおきたりする。山というと自然以外になんにもないイメージですが、じつはそんなことはなくて、豊かな体験とドラマの宝庫でもあるのでしょうか。

「山に行くとなにかしら心に残る出来事や一緒に歩いた人の言葉とか、忘れられないことがありますよね。そうしたことが自分の中で積み重なっていくんですよね」

モンベル・辰野さんは、やっぱりすごい!

「私は関西の神戸出身ですけど、通っていた小中学校が六甲山の中腹にあったので、中学生になると毎日坂道を上ったり下りたりして登下校していました」

――山が見えている場所で育った。

「そうですね。自然に触れることは好きだったし、家族で六甲山に登りにいったり、武庫川にピクニックに出かけたりしていました。いつも山が近くにあるという感覚でした」

――神戸だと、山だけではなく、海も近いですね。

「そういえば、昔、モンベル創業者の辰野勇さんにインタビューしたときに、「学校の窓から瀬戸内海が見えていて、海がキラキラしている向こうに、うっすらと陸地がが見えていて、それを四国だと思っていたんです。あぁ、四国って意外と近いんだな、と。そしたら実は淡路島だった」そんな話をしたら、辰野さんが、「いやぁ、おれはあれはアメリカやと思うてた」と」

――モンベルの辰野さんは大阪府堺市生まれ。スケール感が全然違いますね(笑)。

「やっぱり辰野さんは違うわと(笑)」

――大学を卒業後は、山と自然を専門とする出版社に。

「子どものころから本が好きだったので、仕事をするなら本の仕事がいいなと。仕事って、人生の中でものすごく長い時間を費やすじゃないですか。だから自分が好きな仕事じゃないと続かないなと思っていたんです。どうせ仕事をするなら自分が好きなことに関われる仕事がしたいと思って。それでいろんな出版社を受けて、ひっかかったのが山と溪谷社だった(笑)。

大学生のころは、山登りは全然やっていなくて、友人と遊びでハイキングに行って、途中で日が暮れて真っ暗になったりして、無謀登山そのものだったんですけど。山と溪谷社の入社試験を受けたのは、一日中、机仕事をしているタイプの出版社よりは、取材などで外に出たりできそうかなと思ったからです」

――山が好きでというより、本が好きで山と溪谷社へ。

「自然も好きだし、陸上部だったので体力もいちおうあるし、ありかなと。安直に考えて。

山と溪谷社に入って最初の配属は、図鑑の編集部でした。百戦錬磨のおじさま3人の編集部で、野草のハンディ図鑑や観葉植物の図鑑、きのこの図鑑などを作っていました。

当時は上司が写真を選んでいるビューアーの横に座って、「写真の選び方は、見て覚えろ!」という状態で。毎朝会社に行ったら、まず編集部全員の机を拭くところから始まる時代でしたね。デザイナーさんの事務所にお使いにいったり、印刷所での立ち合いを見学させてもらったり、丁稚みたいな生活でした。

図鑑編集部にいたのは一年半だったんですけど、本をつくる大変さをきびしく教えてもらい、「世の中に出す前に、直せるものは全部直せ」と叩き込まれました」

――20代前半で学び体験したことは、いまもしみついている?

「あのころにいわれたことは、いまだに格言のように思い出すことがあります」

最初の取材がいきなり冬山だった

――山と溪谷社といえば、1930年創業の老舗出版社。同年に創刊された山岳雑誌『山と溪谷』は創刊95年を迎え、いまなお多くの山好きの読者に愛されています。

「当時は女性がいない職場で、周囲は男性ばかりだったけれど、みんな紳士的で、フランクな会社でした。編集作業だけでなく、山のことに関しても、何も知らなかった私に一からいろんなことを教えてくれました。

図鑑編集部から異動になった月刊誌『山と溪谷』の編集部では、最初の取材が冬山で、アイゼンとピッケルを持たされて「山、行ってこい」と。え??? となりましたね(笑)。

当時は、山登りも仕事も、先輩を見て覚えなさい、でした。新人でも最初から雑誌のページ担当をまかされて、地図やガイドってこうやって作るんだな、と先輩がしているのを見て、試行錯誤しながら覚えていったんです。

『山と溪谷』で最初に担当したのは、読者ページと、《ウィークエンド・ハイク》という低山ハイクのガイドページ。全国のいろんな著者と知り合いになり、各地の山を教えてもらいました。「遭難者がこのガイド記事を握っていることのないように!」と先輩から脅されながら、ハイキングガイドの制作の基本を学びましたね」

――その後、『Wandel』編集長をへて、『山と溪谷』副編集長に。

「私が山と溪谷社にいたころの山のガイドブックやガイド記事は、山をある程度知っていて、すでに登山を趣味にしている人に向けたものがほとんどで、山を一からはじめる人向けではなかったんです。でもほんとうは山に行きたい人って多くて、すそ野がもっと広いんじゃないかと思っていて、そういう人たちが気軽に参考にできる山のガイドブックがないのは惜しいと思っていました。

それで『Wandel』(ワンデル)という、散歩から始めていつか気づいたら山に登っていたという遠大な目標をもった雑誌を作ったんです。『Wandel』を作ることで、世の中には、山に行ってみたいけれど、どうやって行けばいいかわからないという人たちがたくさんいることがさらによくわかりました」

――山と溪谷社を退社後、フリーランスの編集者・文筆家として活動をはじめることに。

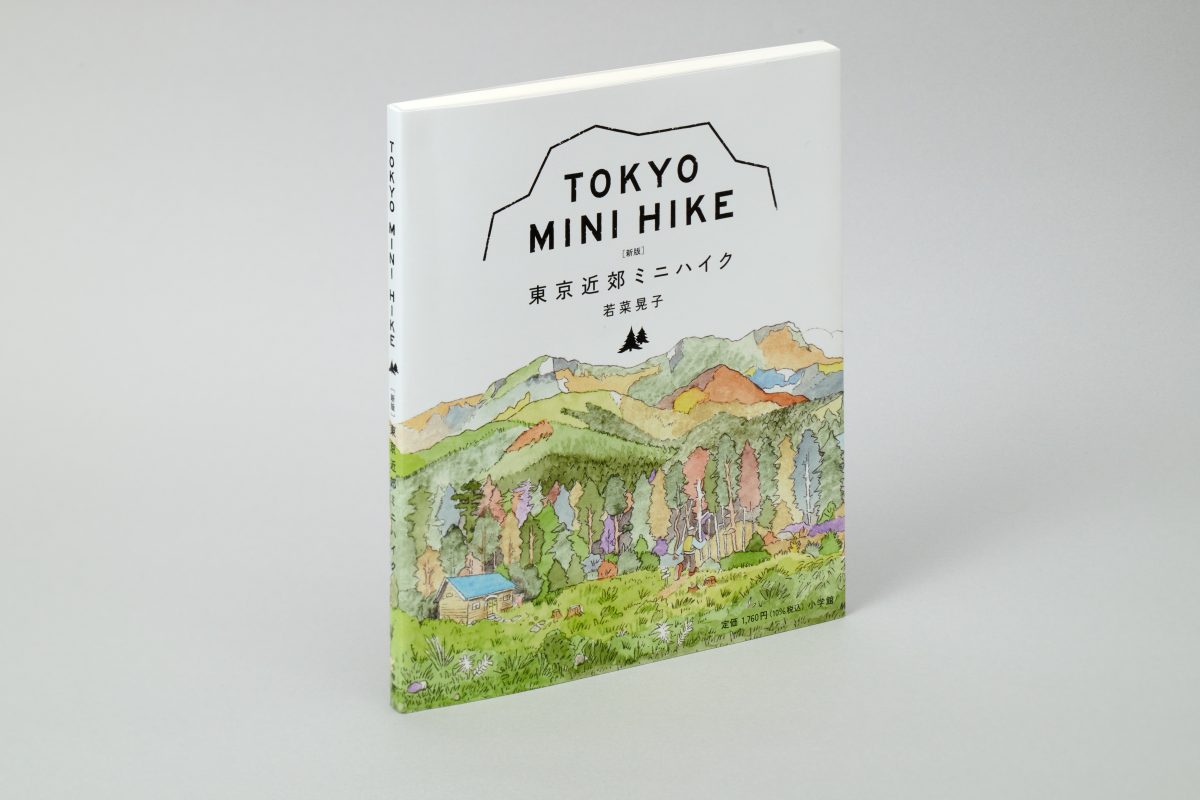

「山と溪谷社には15年在籍していました。やめてフリーになったあと、昭文社(『山と高原地図』などを出版する出版社)の担当者から「企画があれば持ってきて」といわれて、『東京近郊ミニハイク』の企画を提案したんです。

当時、東京に住む若い人たちにとって、はじめて行く山といえば高尾山か筑波山くらいだったんですが、日帰りで行けるいい山は、もっとたくさんありますから、そうした山を紹介したかったんです」

――冬山や3000m級山岳の縦走をするような山の玄人の方々も、低くて簡単な山を歩いたりしているんですか?

「そうですね。ほんとうの山好きは山の大小で山の善し悪しを区別したりしませんから」

関東の初心者向け低山ハイク本『東京近郊ミニハイク』

――2008年に昭文社から『東京近郊ミニハイク』が刊行されました。

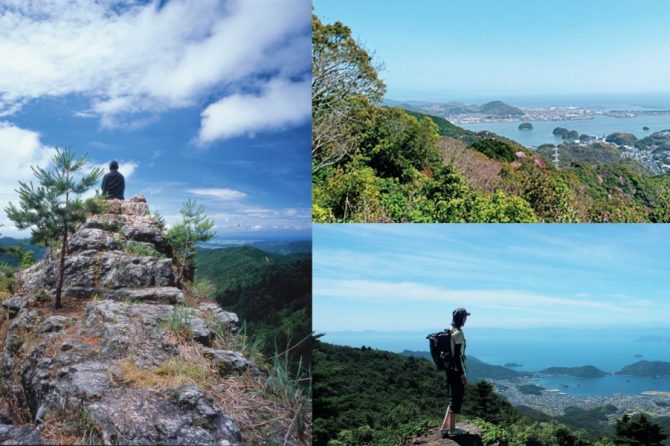

「『東京近郊ミニハイク』はフリーランスになって最初に出した本です。文章は話し言葉に近い、やわらかく読みやすい雰囲気を心がけました。写真も、山の専門誌だとピーク(山頂)が写っていなければなどの暗黙のセオリーがあるんですが、そういうのを無視して、なんかいいよね! いい感じだな! という雰囲気を優先して選びました。

カメラマンさんは、山専門の写真家ではなく、ファッション誌や一般誌の仕事もしている写真家さんに「山に行ってみませんか?」と声をかけて、一緒に登って山好きになってもらったんです。そういうとき私は山の上でごはんを作ったり、おいしいおやつを持っていったりして、「山って、こんなに楽しいんだねえ。また行きたい!」とかいわれると嬉しかったりして(笑)」

――山と溪谷社時代に教わった山の楽しみを、今度は若菜さんが、山をまだ知らない人に伝えていく側になった。

「そうですね、山を一から始めた経験がもとになって、はじめての人を誘って山に行くようになったのかもしれません。山と溪谷社時代は上司や先輩とプライベートで山に行くときは、わざわざ遠回りのしんどいルートをとったり、山小屋に行って飲んだくれて帰ってくるだけということもありましたけど(笑)」

たった1時間で別世界に行けるのが低山ハイクの魅力

――山の楽しみ、歩くことの楽しみって、何でしょうか?

「山を歩いてるときって、歩くことしかできないじゃないですか。体は歩くことに専念しているんですけど、頭は自由になって、いろんなことが考えられる。

はじめは下界のこととか、明日やらなくちゃいけないこととかを考えているんですが、いろんなものがそぎ落とされて、だんだん素になっていく、もとの自分に戻る感覚になってきます。

そうしたときに、ふだんは考えられないことを考えたり、思い出したりできる。貴重な時間だと思います。

それとちょっと似ているんですが、新幹線や飛行機に乗るときにも、その移動時間がすごく自由だなと思うんですよ」

――山の楽しみと、乗り物の移動時間。どちらも独特の自由さ、解放感がある、と。

「ありますね。頭の中は自由だし、何事も追いかけてこないし。あらゆるものから解放されているような自由さがあります。

山って、下界の生活と切り離されていて、しかもまわりが自然で、人間の作った世界とは全然違う。そうした空間に気軽に行けて解放感が得られるのも山の良さのひとつだと思います」

――たしかに飛行機や新幹線にしょっちゅう乗るわけにいかないですもんね。お金もかかりますし。

「山は1時間歩くだけで、日常とはまったく別の世界に行けますから。そして山ではふだん見られないものをたくさん見ることができます。内省もあれば刺激もある」

なんでもないことだけど、かけがえのないこと

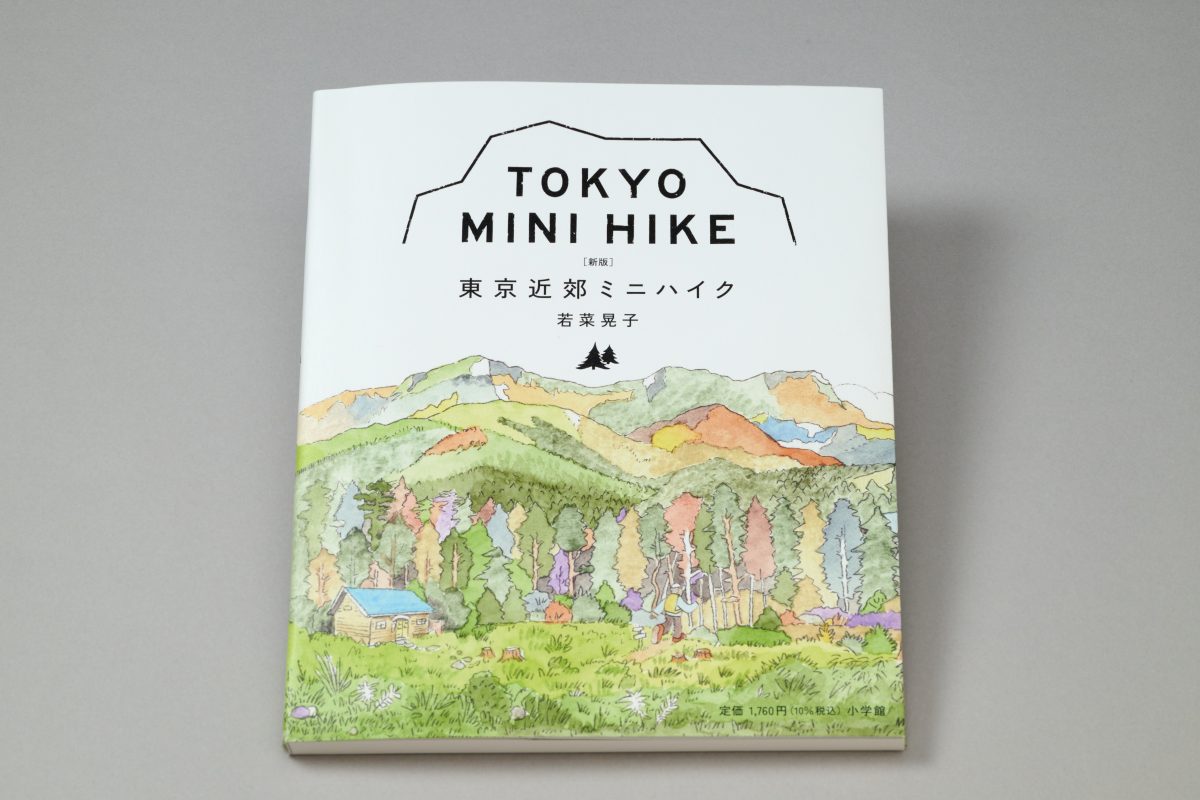

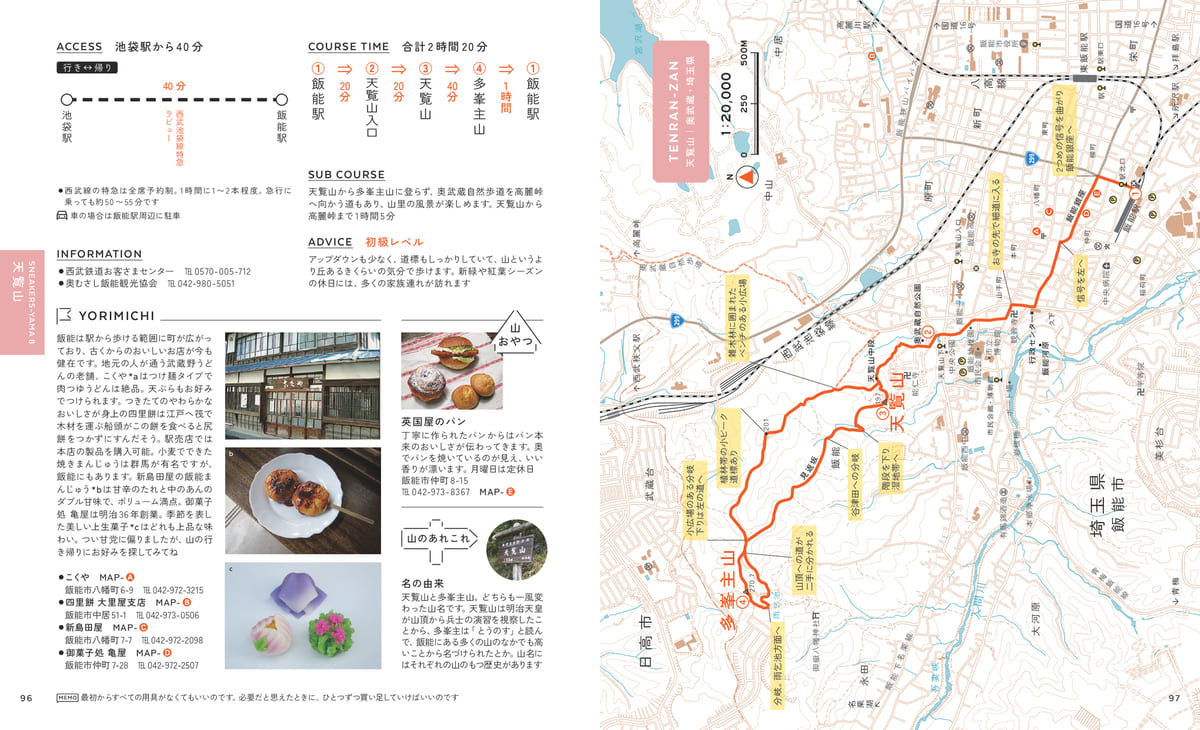

――2008年に出版した若菜さんの初の著作『東京近郊ミニハイク』は、その後、改訂版の『東京近郊ミニハイク[BE-PAL版]』をへて、2025年のこの夏、大幅に内容を刷新した新バージョンとし『[新版]東京近郊ミニハイク』が発売されました。新しいコースを加えて26山+6丘陵のハイキングコースガイドを紹介しているほか、地図はもちろん、交通アクセス、寄り道情報などの情報も一新されています。

一方で、冒頭の「はじめに」には、こんなふうに書かれています。

この本は、誰でもいつでも気軽に登れる、山あるきのガイドブックです。

東京から日帰りで、電車で行けて、歩くのは3時間ほど。

道がわかりやすくて楽に登れて、しかもいい山だけを集めてあります。

これは、初代『東京近郊ミニハイク』から変わらないコンセプトですね。

「そうですね。紹介している山は、気軽に行けて、行けば気持ちいい山ばかりです。2008年に初代『東京近郊ミニハイク』を作ったときは、とくに若い人たちに、「登山のついでにおいしいものを食べたり、町歩きをしたりして、山の一日を楽しむこともできるよ」ということを伝えたいと思っていました」

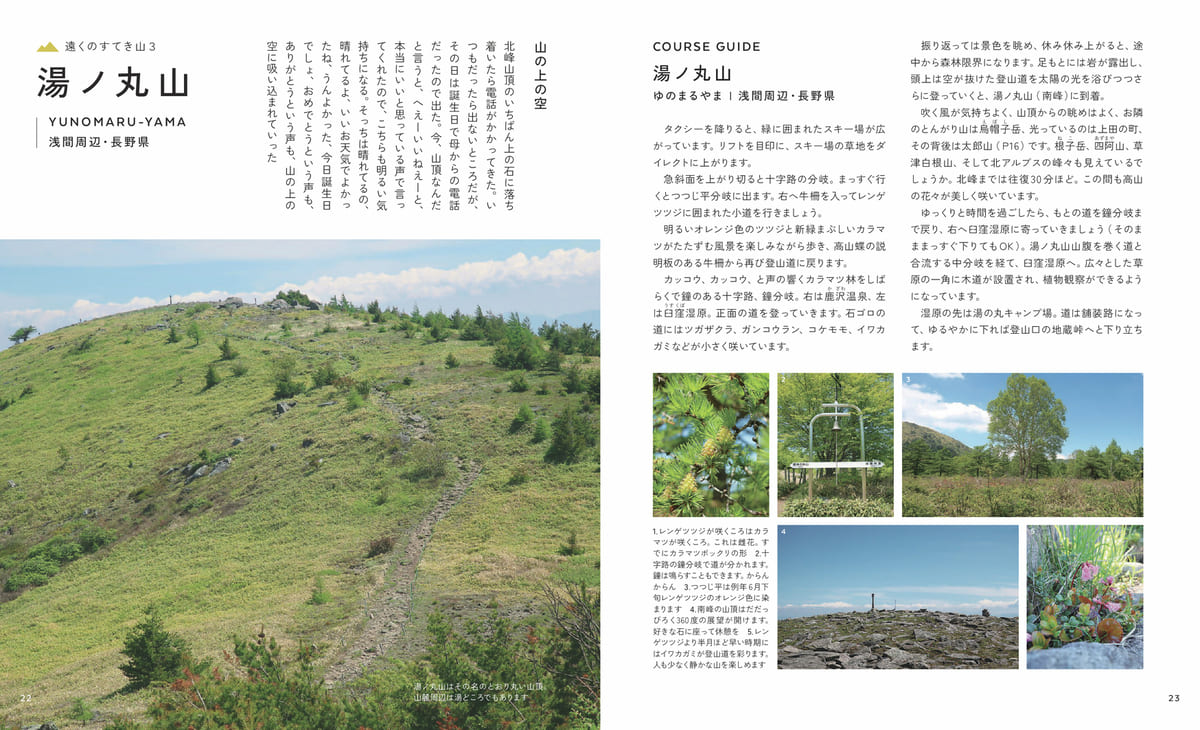

――最新版の『[新版]東京近郊ミニハイク』は、各ハイキングコースの冒頭に短編エッセイが追加されました。花のトンネルをゆっくりと登っていくおばあさんと息子とか、山頂でかかってきた一本の電話とか、ひとつひとつのエピソードが、とてもいとおしいですよね。読んだあとに、夢から覚めはじめるときのような、ふと懐かしい光景を思い出すような不思議な感覚になりました。

「ほんとうに言葉にするのは難しいんですけれど、読んでくれた人が「そういう山だったら行ってみたい」と思ってくれるかもしれない、実際に私が出会ったエピソードを書きました。

よく山に登ったことがない人に、「山ってしんどいだけじゃない」「あんなしんどいところ行って汗だらだらかいたり、筋肉痛になったりして、何がおもしろいの?」といわれたりしますよね。山に行く理由をひとことで説明するのは難しいんですが、それでも私たちは山にいくわけじゃないですか」

――なぜ人は山に行きたくなるのか?

「たとえば山で出会った子どもたちの会話とか、日が傾いてきたときの光や空気とか、なんてことないんだけど心に残るシーンが山にはありますよね。「ああ、なんかいいなあ」という瞬間が。

そういうものって、日常にもありますが、どうしても忙しさにまぎれてゆき過ぎてしまう、消え去ってしまう。どれもなんでもないことだけど、かけがえのないことでもあって、私はそういうものが大事だと思いますし、山に行く人って誰もがどこかでそういうシーンに出会っていると思うんですよね」

山歩きは「感覚の旅」「思索の旅」でもある

――『[新版]東京近郊ミニハイク』には、「遠くのすてき山」「スニーカー山」「秋と冬の山」といった章で分けられていて、章の終わりに少し長めのエッセイも掲載されています。読みやすい文章でありながら、読んだ後に世界をとらえる認識フレームが心地よくゆらぐような、ちょっと立ち止まって物思いにふけってしまうような内容です。

「いつもの生活では、やるべき、するべきと、「べき」で動いているけれど、山に行くと「べき」から離れて、違うことを考えることができる。

周囲の景色や自然を見るときでも、山では実際に自分の身体で実感するという意識がある。山に行くと、人間がもつ本来のとらえ方で、いろんなものを体験している実感があります」

――大昔の人々が、自然の中で見たり感じたりしていたような感覚かもしれませんね。

「そうですね、そう思います。人間って今と昔とでそんなに大きく変わりない。風が吹いて草がそよそよしているような草っぱらで寝っ転がって、空には雲がふわーっと動いていて、あぁ気持ちいいなあ、と思っているときなんかに「あれ、いま私どこか違うところに行ってました?」みたいな不思議な感覚になることがあります。「山と同化する」というか」

――そういった不思議な感覚、いうなれば「感覚の旅」「思索の旅」の要素が山にはあると。

「そう。そしてそういったものは、遠くにいかなくちゃいけないとか、高い山に登らないと得られないものではなくて、近くの低い山でも感じられるんですよね」

――若菜さんは『地元菓子』という本もお書きになっていて、ローカルおやつの研究家でもあります。『[新版]東京近郊ミニハイク』の寄り道情報にも、山のついでに訪ねたい、おやつの名店がたくさん紹介されていますね。レトロで渋い喫茶店のメロンスカッシュや、酒まんじゅう、お団子、おいしそうなパン屋さんなどなど。

「私も昔は地方の山に行くと登って下りて帰るだけだったんですけど、そのうちに「山麓もおもしろいんだな」ということに気がついたんです。じつは山って、自分が住んでいる場所とは違う文化や食べ物があったりして。その地域では昔からふつうに食べているおまんじゅうだけど、違うところに住んでいる人はまったく知らない、というものがけっこうある。うどんや小麦のおやつが多い地域は、昔から米作でなく小麦を作って食べてきた地域だったり、山麓の神社が縄文時代から残っている古い聖地だったりすることもある。

そうやって古くから残されている文化や歴史や地理を掘り起こしていくのは、ほんとうにおもしろい。大人になると、これまで知識でしかなかった点と点がつながって、いろんなことが実感としてわかるようになりますから」

――素朴なんだけど、そこに暮らす人々が昔から大切に守ってきた、しみじみおいしいおやつ。そのすばらしさに出会えるのもまた、ミニハイクのたのしみのひとつですよね。

「おいしくないものは載せていませんので(笑)。地域に根付いていて、古くからそこに住む人たちに愛され守られてきたものには、やっぱりおいしくていいものが多いですよね。中途半端なものは時とともに淘汰されちゃいますから」

スマホを離れて、頭の中はポケーっと歩くべし

――インターネットで山の情報が手軽に得られるようになりましたが、いまあらためて本の良さとは何でしょうか。

「こないだある山に行ったときに、若い女の子がスマホのMAP画面を見ながら、すぐそばにある道標を見逃して、道ではない方向に歩いて行っちゃったんです。

しばらくしてまた画面を見ながら戻ってきて、そのへんをぐるぐるして、ようやく山道を発見して歩いて行ったんですね。画面上で自分の位置や向いている方向が把握できなかったためだと思いますが、画面ばかり見てしまって、周囲も足もとも見ていないし、スマホをなくしたらこの人どうするんだろう?と。安全そうにみえて 逆に何重にもあぶないなと」

――たしかに、スマートフォンの地図だのみだと、ずーっとスマホが気になっちゃいます。自分で歩いているというより、スマホの地図に歩かされているような感じになってきたりもして。

「紙の地図は、電池残量を気にせずに見ることができるという利点がまずありますが、それ以外にも利点はあると思います。

スマートフォンやGPSだのみだと、「行き先だけ、ピークだけ」が目的になってしまうことが多い。でも山の楽しみって、ピークに登頂することだけじゃない。もっといろんな山の楽しみがあるのだから、もったいないですよ。山にまで来てスマホ画面だけ見ていたら、下界と一緒じゃないですか。

あと、スマートフォンの地図だと、小さな画面の範囲に表示される情報だけを見ていますよね。見たいところだけを見るだけでは、山では不安です。紙の地図なら、自分の現在地のほかに、地形や山域全体の概要や、現在地と目的地との位置関係を同時に確認できます。初めはわからなくても使っているうちに地図の記号や表記がわかってきて、だんだん「地図が読める」ようになってくる。そのほうがおもしろいじゃないですか」

――紙の地図だと、無意識に広域を俯瞰的にチェックしているから、「そろそろ見えてくるはずの向こうの山が見えてこないな、おかしいぞ?」というふうに、間違いにも気が付きやすい。それに紙の地図なら、地図をチェックしたあとは折りたたんでポケットにしまって歩くから、歩くときは周囲をボーっと眺めながらに歩くことができます。

「そう、ボケーっと。ふだんの生活ではボケーっとしていられないじゃないですか。スマホを離れて、頭の中はポケーっと、そしていつもは使っていない感覚を使いながら歩いていくのがいいんですよ」

――インターネット上にも山の情報があふれている昨今ではありますが、出版不況といわれるなかで、山の雑誌やガイドブックは売れ行き好調です。ネット全盛のいまの時代に、ガイドブック(本)の利点は何なんでしょうか?

「ひとつには、ガイドブックは、はじめて登る山を選ぶときに、どういう山がいいのか、どういうルートがいいのかを探す参考になります。私はいまも行きたい山を探すときにいろんなガイドブックを開いて山を選んでいます。インターネット上の個人の情報は参考にはしても全面的には信頼しません」

――本と違ってネット情報は校閲(正誤の確認作業)がされていない情報も多い。

「実際に山に登るときは、昭文社の『山と高原地図』などの地図か、ガイドブックのコピーを持っていくといいと思います。私はいつも、国土地理院の地形図とガイドブックのコピーに景色の良い場所や自分が感じたことなどをメモしながら登っています」

――旅日記のように使っているんですね。

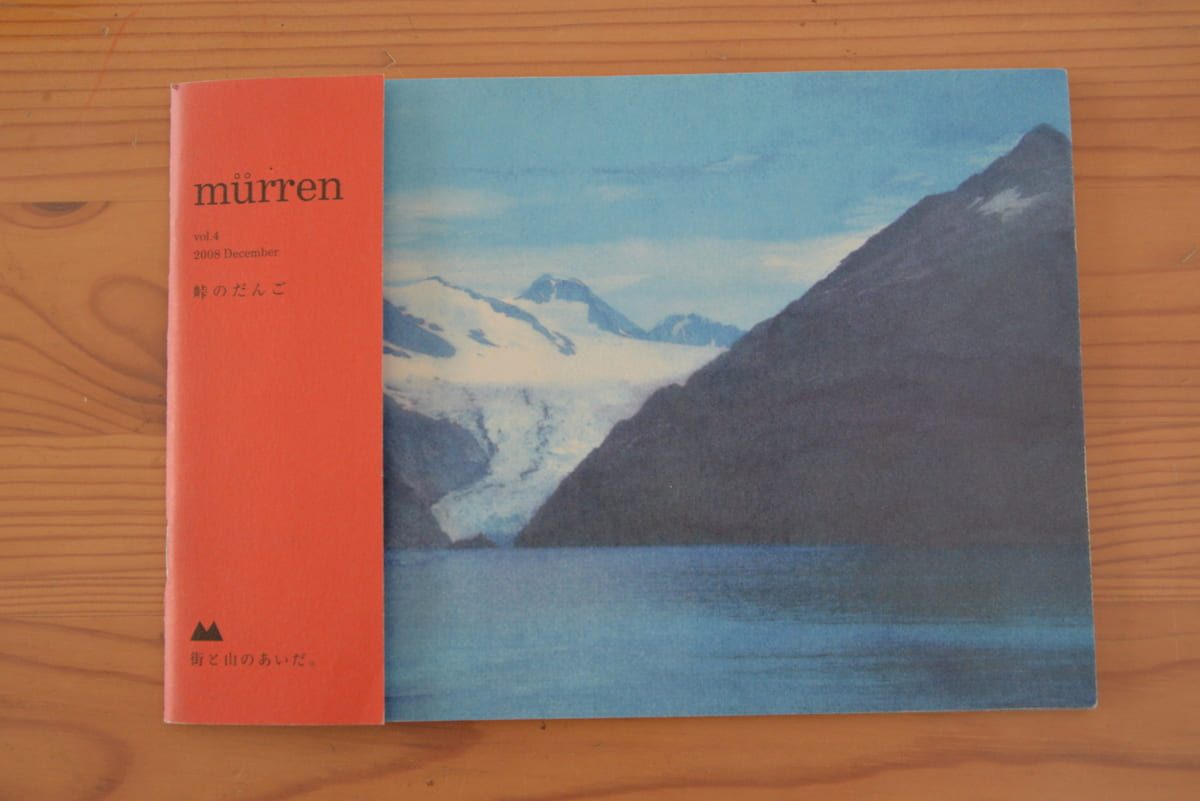

小さな雑誌『murren』(ミューレン)

――若菜さんが編集・発行人をつとめる小冊子『mürren』(ミューレン)についてもうかがいたいのですが。このところ「文学フリマ」が盛り上がり、ZINEを扱う書店が全国各地に増えています。2007年にスタートした『mürren』は、いまのリトルプレス・ムーブメントの先駈けともいえますよね。

「さきほども少し触れましたが、山と溪谷社時代に『Wandel』の編集長を務めたときに、その反響から、山に行ってみたい、山をもっと楽しみたいという人がかなり多いことを実感したんですね。そうした人たちに向けて、自費出版の小さな雑誌として2007年に『mürren』第1号を刊行しました」

――過去のバックナンバーを持ってきたのですが、「峠のだんご」「山の音」「山の看板」の特集など、若菜さん独自のユニークな切り口の内容に、あらためて驚かされました。こうした蓄積があったうえで、『[新版]東京近郊ミニハイク』にユニークかつおいしそうな寄り道スポットがたくさん掲載されているのか、と。

「『mürren』は商業誌ではないので、自分が好きなこと、自分が興味があるニッチなことをテーマにして、自分で好きに作ってきました」

――リトルプレスの魅力とは?

「個人雑誌のいいところは、商業主義ではなく、作り手の思いや考えで、伝えたいことを伝えたい形で出版できるという点です。私は出版社で仕事をしてきたので、そのよい面・悪い面を体験してきたわけですが、では、商業誌でできなかったことを個人で出版したらどうなるのだろう? と。それで、自分が興味のあることを、自分のできる範囲で伝えたい、という思いで『mürren』を始めたんです。

とはいえ、もともと出版社勤務だった身としては、こんなもの誰が読むねん! と、すごく不安でもありました。自分の家が在庫でいっぱいになって、一冊も売れなかったらどうしようと」

――その後、多くの読者に届いて、現在27号まで発刊されています。

「やってみて思ったのが、やっぱり見る人は見ているんだな、ということ。「1号目からうちに置きたい」といってくれた小さな書店さんもありました。どうやって見つけてくれたのかもわからない。私としては、どの本も暗闇の夜の海で手紙の入った壜を、ちゃぽんと流しているみたいな気持ちで作っているんですが、『mürren』は特に、なんで見つけてくれたんだろう? と。営業活動は、ほぼやってないんですけれど、なぜかだんだんと知られていって、連絡をくださるところに、少しずつ『mürren』を卸すというふうにやってきました。今は売れた分の売上で次の号を作る、というサイクルで続けています。最近は忙しくて年2回刊行のペースを守れずにいるのですが」

――山以外のテーマでも心に残る号が多くて、『mürren』16号「琉球切手」特集には、日本返還前、アメリカ軍統治下の沖縄の切手について非常に興味深いことが書かれていました。

「石垣島の於茂登岳に行ったときに、琉球切手というものをはじめて知ったんです。最初は、なにこれ、かわいいい! と見た目で惹かれたんですが。切手代の通貨記号が¢(セント)になっていて、なんで? と。調べていくうちに米軍統治時代の切手であることがわかってきました。

琉球切手のいちばん最後の切手の絵柄は、「嘉瓶」(ゆしびん)なんです。「嘉瓶」とは慶事のときに泡盛を入れて贈るための酒瓶のこと。沖縄の人たちは、米軍統治下から日本に戻ったときの意味を、その切手の絵柄に込めたんだと思います」

――1972年5月15日の沖縄日本返還は、太平洋戦争時から30年以上にわたって長く苦難の日々を耐えてきた沖縄の人たちにとって、待ち望んでいた慶ばしい一大事だった。

「この切手は、日本に帰ってきた、そしてようやく戦争が終わったというお祝いなんだと。沖縄の占領統治時代の歴史を何も知らなくてごめんなさい、という気持ちになりました。無知だった自分をすごく反省しました」

ZINEや本を作るときに大切なこと

――いま、ZINEや自費出版本を自分で作りたいと思っている若い人がふえていますが、自分で本や雑誌を作るなら、どんなことに注意したらよいでしょうか?

「作り手側が「これだ!」という伝えたいなにかをもっていることが大事。伝えたいことがあって、それを懸命に伝えようとしていれば、たとえ小さい声であっても、ちゃんと伝わる。逆にそれがないと、続かないと思います。

私も昔いわれたんですよ、「はじめるからには、続けることですよ」と」

――おっと、また名言ですね。

「山と溪谷社で『wandel』最終号を作っていたときのことなんですが、ある日突然、マガジンハウスで『relax』編集長などを務めた編集者の岡本仁さんから電話をいただきまして。「お伝えしたいことがあるから会えませんか」と。え、なにごと? って(笑)」

――当時、山と溪谷社のあった赤坂から、マガジンハウスのある銀座へ?

「走って待ち合わせ場所に行ったら、岡本さんがいらして、『wandel』読んでます、と。「こういう本を続けるのはすごくたいへんだと思うけど、ぼくはこの本が好きなのでぜひ続けてください」といわれたんです。もう、すっごい驚いて。一回しか会ったことがない他社の編集者なのに、この本を続けてください、というだけのためにわざわざいらした。なんちゅう人物だ! すごい人だなと思って。でも、そのときの自分は『wandel』最終号を作っている最中だったんですが(笑)」

――そして『mürren』を始めた。

「会社をやめて、『mürren』1号を作るときに、岡本さんにインタビューをさせてもらったんですね。そのときに岡本さんから「はじめるからには、続けることですよ」と。

リトルプレスって出すのは簡単だけど、続けるのは難しいんです。よく「どうして続けられるんですか?」と訊かれるんですが、これで儲けようとか元をとろうなんて考えないことが大事。そんな甘っちょろい考え方で続けられるわけないじゃないですか。雑誌が1号で認知されるということはまずありえないですから、ある程度、読者に存在が伝わるまでは、やっぱり赤字覚悟で作り続けるしかない。伝えたいことがあるから続けられる、と私は思います。もうお金じゃないんです、信念なんです(笑)」

――SNSやnoteなど、インターネット上の発信方法に比べると、本や雑誌というアナログの発信方法はお金もかかります。それでもZINEで表現する人は増えていて、「文学フリマ」は若者を中心に大ブームになっていますね。

「私は、今でも本を作り続けている者として、本という形で伝えたいと思っていますし、本だからこそ伝わることもあると思っています。そしてほんとうに伝えたいことがあれば、思っているよりも伝わります。それは会社を辞めて、自分が作りたい本を自分がやりたいように作るようになって、よくわかりました。ああ、見ている人は見ているんだ、伝わってほしい人には伝わるんだ、と」

山には山にしかないものがある

――若菜さんは2020年に、海外を旅するなかで出会った出来事を描いた『旅の断片』で一般社団法人日本旅行作家協会主催の第5回「斎藤茂太賞」を受賞され、ここ数年は随筆家としても活躍されています。

「2017年に刊行した随筆集『街と山のあいだ』(アノニマ・スタジオ)も、自分が山に登るなかで書いておきたいことを執筆したものです。多くの方々に読んでいただけて、ほんとうにありがたいなあと、いつも読者のみなさんに感謝の気持ちでおります」

――『[新版]東京近郊ミニハイク』にも、エッセイが追加され、文筆家としての若菜さんの持ち味がいかんなく反映されています。山ならではの平穏で解放感に満ちた心境が、涼やかな文章で綴られていて、読みながら日々の垢が払われるような心地になりました。低山&ハイキングガイドのロングセラーかつ決定版でありながら、従来の山ガイド本の概念を打ち破る一冊でもあるとも感じました。

「いえ、そんなたいそうなものではありませんが。山に行くと、ふと昔のことを思い出したり、ふだんは考えない、ちょっと深いことを思ったりします。山には山にしかないそういう時間があるように思います。山に行ってみたい方にぜひ手に取っていただけたらと思っています」

さらに、山で出会う人や生き物、鳥のさえずり、四季折々の野の花、稜線から遠望する風景など、低山あるきならではの楽しみを綴った書きおろしエッセイを、各山ごと収録。静謐でぬくもりあふれる筆致をたどりながら、山でしか出会えない「深いこと」を思い巡らすことができる本に仕上がりました。

読んですぐ山あるきに出かけられる実用書であり、読むと日々の垢を払うような境地になれる、心地のよいハイキングガイド。人生をともに歩いていく、座右の一冊です。

![『山と溪谷』元副編集長が贈る低山ハイキング本の決定版『[新版]東京近郊ミニハイク』出来ました!](https://www.bepal.net/wp-content/uploads/2025/08/Z8B_4709-670x446.jpg)