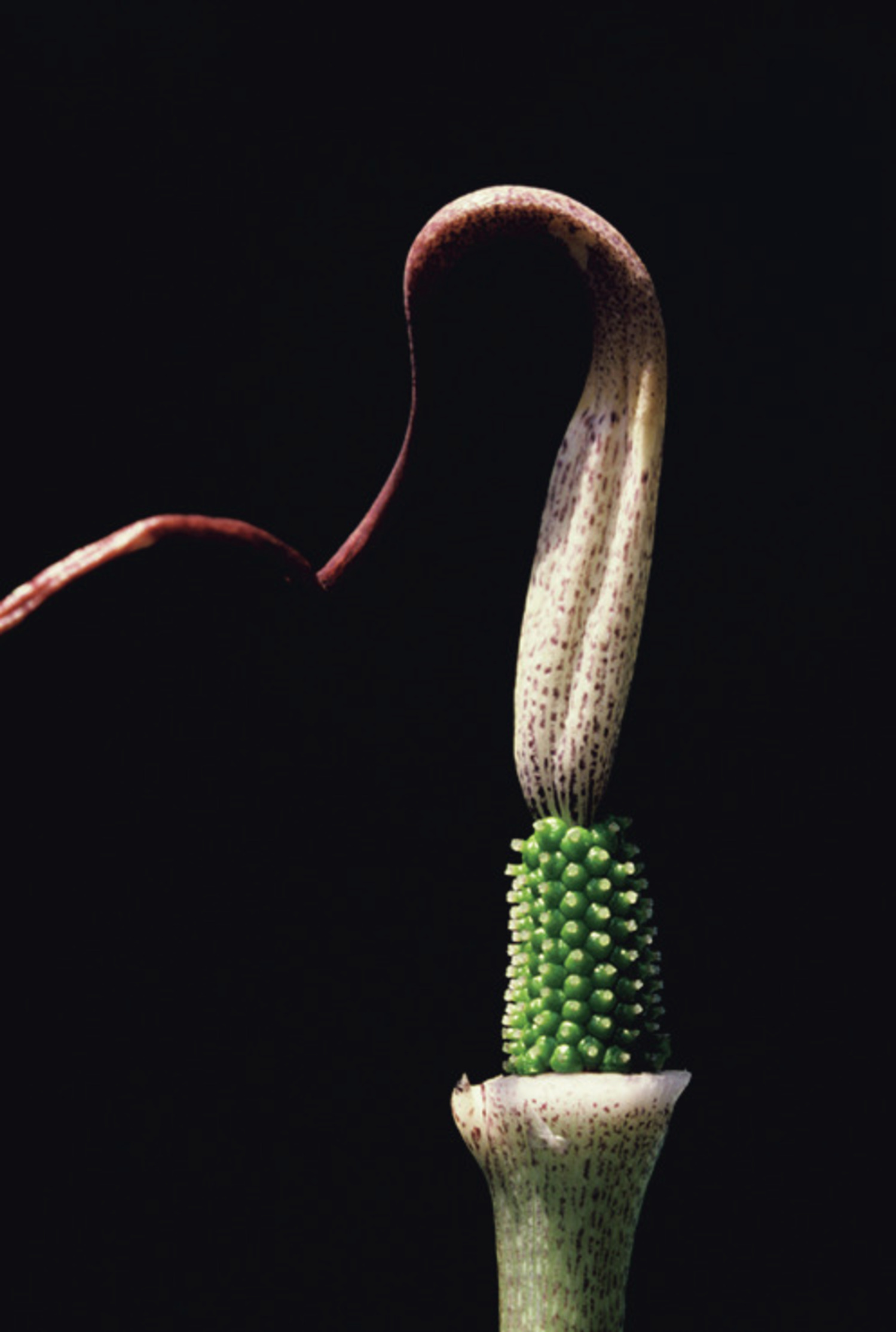

仏炎苞から長く伸びる付属体を、浦島太郎の釣り糸に見立てた名前だが、大きな葉の下に立ち上がる花は何よりも不気味だ。

ウラシマソウとは?毒性は?

学名: Arisaema urashima サトイモ科の多年草。日陰地に生え、高さは40~50㎝。葉は多数に裂けていて、長い柄をもつ。雌雄異株。晩春、紫緑色の仏炎苞に包まれた軸に、多数の雄花、雌花をつける。軸の一部は紫黒色で長い糸状に伸びる。名は、これを浦島太郎の釣り糸に見立てたもの。有毒。

ウラシマソウはサトイモ科テンナンショウ属の多年草で、北海道から九州まで広く分布する。雑木林などの木陰に生えるマムシグサなどの仲間で、花期は3~5月、サクラの時期とほぼ同じだ。

雌雄異株の野草だが、栄養の貯蔵量、つまり地中の球茎の大きさで雄株になったり雌株になったりする不思議な植物だ。

球茎が大きく育つと雌になり、球茎が痩せてしまうと雄になるのだ。ごくまれに赤い実を付けるが、球茎が多数の子球を作って繁殖するので、かたまって生えることが多い。

テンナンショウ属はヘビが鎌首を持ち上げたような形で嫌われるが、中にはムサシアブミやユキモチソウのように、ファンの多い種もあるのだ。

家の近くの雑木林にはボランティアが保護するウラシマソウの群生があるが、子供たちは「気持ち悪い」といって敬遠する。その一方、花が咲く時期には多くの人がやってきて、カメラを向けている。

それにしても、長さ60㎝ほどにもなる付属体の役目ってなんだろう。花が終わるとごくまれに赤い実が育つ。これをバラバラにして植えてみたら、春には小さいながらもちゃんと芽が出た。ウラシマソウの仲間はみな毒草だから、決して食べてはいけない。

ほとんどの人は見たことがないと思うが、実はコンニャクの花もウラシマソウの仲間で、花は長さ1mもあり、巨大な付属体が立ち上がる。その花には腐肉のにおいがあり、何とハエがやってくる。コンニャクの球茎も実は有毒なのだが、毒抜きをしてさまざまな食品に加工されて市販される。

ウラシマソウの実の写真はこちら

ごくまれにできる実。

こちらは大きな球茎に育つ子茎。

付属体の下の緑色をしたものが、雌花だ。

ユキモチソウの美しい付属体。

イラスト・写真・文/おくやまひさし

(BE-PAL 2023年5月号より)