3Dフィールドアーチェリー施設を営むアルプスの農家ゲストハウス。

アルプスの小国オーストリアでは、「狩猟」が趣味として人気です。しかし、実際に野生の生き物を狩るためには、ライセンスや装備など大掛かりな準備が必要になることから、気軽に始めるには敷居が高いことも事実です。

そうした中、資格やライセンスも不要で、年齢を問わず誰でも楽しむことができる、「3Dフィールドアーチェリー」というスポーツの競技人口が増えています。これは決められた1~2時間の遊歩道コースを進みながら、道沿いにある様々な動物のゴム製模型にアーチェリーの矢を射って、命中した場所によってポイントを加算していき、合計点を競うものです。

「3Dフィールドアーチェリー」を楽しめる施設の数は、2022年10月現在、オーストリア国内だけで140ヵ所以上。その中で今回は、アルプスの山の中で疑似ハンティング体験ができる「アーチェリー牧場ブルーノ」の子供向け体験クラスをご紹介します。

「的」ではなく「獲物」を射る臨場感

今回3Dフィールドアーチェリーを体験したのは、アルプスの有名スキーリゾート、シュラートミング(Schladming)。夏場はハイキング客が多く訪れるため、山歩きを一味違った形で味わえる様々なアトラクションが人気です。

シュラートミングから近いダッハシュタイン山。

3Dフィールドアーチェリーは、通常のアーチェリーとは一味も二味も違います。弓矢を射るという点ではアーチェリーと似ていますが、丸い的ではなく、「3Dの世界」、すなわち立体的な獲物の形をした的に矢を射るのが特徴です。

的となるのは、実物大のゴム製の野生動物です。ヨーロッパアルプスにもいるクマ、キツネ、鹿、猪、雷鳥などだけではなく、別の大陸の生き物であるコヨーテ、アリクイ、スカンク、グズリーなども登場するので、バリエーション豊富です。

キツネや鹿などの野生動物の模型が並ぶ。手前の丸い的はウォームアップの練習用。

「急所」を狙って得点アップ!

持ち歩くのは普通のアーチェリーの弓と矢。矢の先端は金属製で、ゴム製の動物の的にズブッと突き刺さるくらい尖っています。

実際に使用された子供用の弓矢。

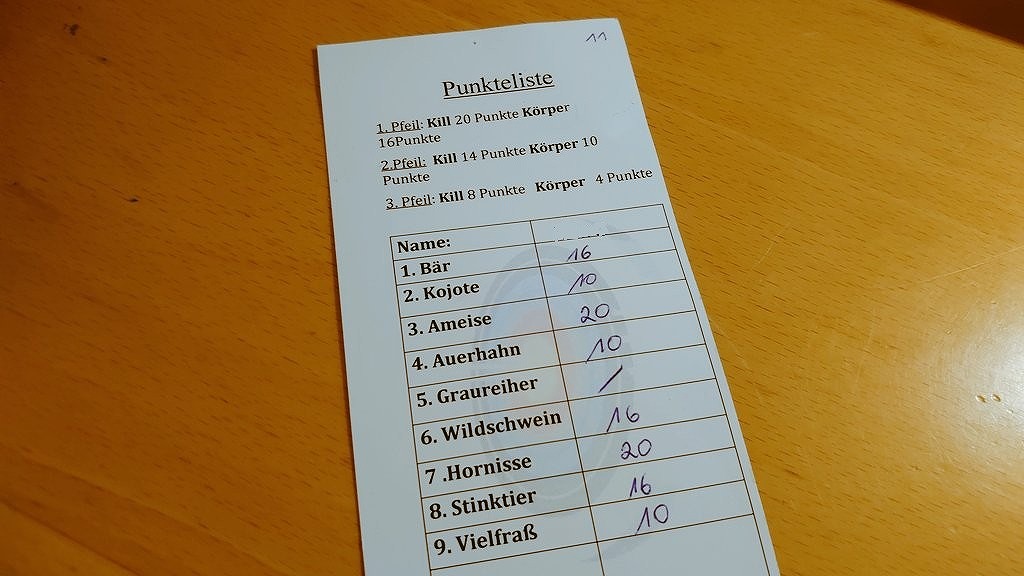

通常のアーチェリーでは、丸い的の中心部に近いところに当てるほど高得点ですが、この3Dフィールドアーチェリーでは獲物の胸などの急所に当てる必要があります。一本目で急所に命中すると20点、それ以外は16点、二本目で急所ヒットは14点、それ以外が10点、三本目で急所に当たると8点、それ以外が4点と、一発目で仕留める方が高得点というのも、実際の狩猟と近い仕組みです。

3Dフィールドアーチェリーの点数表。

隠れた「獲物」を探して大興奮の2時間

子供用体験コースの対象年齢は小学生以上。年齢別に5人ほどの子供達に一人ずつコーチがつきます。まずは弓矢の使い方を習いながら、丸い的への当て方を練習しますが、すぐに森の中へと入っていきます。

最初の標的クマに向かって矢を射る。

また「フィールド」と付いている通り、屋内の射撃場ではなく、森の中をハイキングしながら、獲物の模型を見つけて射ることになります。獲物は木の上や物陰に隠れたところにも設置されていて、高所や低所を狙ったり、膝をついたり地面にはいつくばって矢を射ることもあり、まさに自然が相手。

「ん? あそこに何かいない?」

「どこどこ?」

「いたぞ! オオカミだ!」

木の陰に隠れた獲物を見つけた子供達は、本物の狩猟さながらに大興奮!大きな声で応援し合い、急所に当たると歓声が上がります。

このフィールドアーチェリー場は農家ゲストハウスも兼ねているため、飼いウサギが人懐っこく森の中を走り回ります。子供たちが誤射してしまいそうな気がしますが、ウサギたちも慣れているのか、危険なところでは走り回らないようです。

アナグマは模型ですが、手前のウサギと奥のガチョウは本物です。

2時間ほどかけてフィールドアーチェリーのコースをゆっくり回り、子供たちは目を輝かせて戻ってきました。自然の中で澄んだ空気を吸い、時折獲物を弓矢で射るという経験は完全に非日常で、本物の動物ではないとはいえ、かなり狩猟気分が味わえたのではと思います。

「王侯貴族の嗜み」が「みんなのアクティビティー」に

狩猟は、オーストリアの王侯貴族の趣味として、長い歴史があります。ハプスブルク家の皇帝や貴族たちは、アルプスの所領に狩猟場を持ち、機会を見つけて狩りを楽しんでいました。

皇帝フランツ・ヨーゼフは狩猟姿の写真が残っていて、人生で12万頭の獲物を撃ったそうです。狩猟の獲物は主に鹿、猪、シャモア、ウサギ、雷鳥、雉など。仕留めた獲物は、狩猟の館に持ち帰り、ジビエ料理として楽しまれました。

皇帝フランツ・ヨーゼフの狩猟の館内部には、鹿やシャモアの角が展示されている。

そんな狩猟文化の歴史のあるオーストリアでは、他の欧州諸国と比較しても、3Dフィールドアーチェリーが盛んです。

ウィーンの森の3Dフィールドアーチェリー場では、本格的なコースだけではなく、会社の親睦会用のショートコースも用意されていて、狩猟になじみのない都会の人にとっても、アクセスのしやすいスポーツになっています。自分の弓矢を持ってルートを回る老夫婦の姿も見られ、国内や欧州中のコースを制覇することを目標に旅をしている人もいるそうです。

大人もマイ弓矢持参で3Dフィールドアーチェリー。

王侯貴族の時代と身分や装備は異なるものの、自然を肌で感じつつ、仲間たちと森で獣の姿を追う楽しみは、今も昔も変わらないものなのでしょう。