- Text

ドナウ川の旅の途中、3週間居候させてもらったモルダグ号にて。

3週間のヨット居候生活

カヤックでドナウ川下りの旅をしている途中、ブルガリアのルゼという町のハーバーで偶然、ヨットの旅人と出会った。

このハーバーは、実は町から正式に認められた施設ではないため、飲料水がくめない。「飲み水がくめないハーバーなんか、ハーバーじゃない!!」と言う人もいるけれど、やっぱり安く船を停められるので、ちょっとボロボロのまま長期間放置されているような船がたくさん浮かんでいた。そして、そういう船に混じって並んでいたのが、ベルギーの旅人ティムとヤムを乗せたモルダグ号だ。1974年製の古いヨットをなんと破格の6,000ユーロで買って、直しながら旅を続けている。

ルゼのハーバーの建物。見ての通りボロボロ。

同じドナウ川を下るのに、カヤックとヨットでどんな違いがあるのか、体験してみたくった。そしてなにより、私よりずっと大きなスケールで旅する彼らがおもしろそうで。だから少しの間、フォールディングカヤックを折り畳んでデッキに載せて、一緒に旅をさせてもらうことになった。

ヨットの甲板に寝袋を広げて泊まらせてもらうことに。

運行はエンジン温度をチェックしながら

彼らのヨットは帆を張らなくても進めるようにエンジンが積んである。というかドナウ川を旅するときは、マストが通れない低い橋があったり、ずっと向かい風なのに蛇行できる幅もなかったりする。この1974年製のエンジンは、しょっちゅうメンテナンスをしないといけないらしい。

「古いエンジンだけど、その分構造がシンプルで、修理もしやすいんだ」。そう言う彼らだが、やはり旅の途中では簡単にどこでもパーツを買えるわけじゃない。エンジンが熱くなっていないか、走行しながらこまめに温度を測ったり。水漏れ箇所やパーツの擦れを見つけたら、手を突っ込んで黒い油まみれになりながら修理する。

モルダグ号をメンテナンスするヤン。水に潜って作業することもある。

「たまにどっかの町に滞在して、日帰りのボートツアーなんかに参加すると、ホッとするんだ。自分でエンジンを修理しないでただ乗るだけでいいんだ、ってね」とエンジン修理担当のヤンがぼやく。

ヨットでご飯を作ってみよう

ヨットの居住空間は、キャンピングカーとよく似ていた。大きく違うのは、調理中に船が多少揺れても鍋の中身がこぼれないように、コンロの台が可動式になっていたこと。

モルダグ号船内のキッチンにて。揺れに合わせてコンロ台が動く仕組みだけど、欲張って鍋いっぱいに作ったから少しの揺れで溢れた。

ドナウを旅してわかったのは、どういうわけだかヨーロッパのパスタは日本より美味しいということ。従って彼らの舌もパスタに関しては肥えていて、茹で加減に厳しかった。

「茹で足りなかった、なんていうのはパスタでは起こり得ない。ちょっと堅すぎるくらいでちょうど良いんだから」と彼らは言うのだが、なかなか均一に茹で上がらなかったり、モタモタしているうちに茹ですぎてしまったり、なかなか合格点に届かない…。一応、居候として調理担当に立候補したのだけど。

船長ティム特製のカルボナーラ・スパゲティ。レシピは秘密。激ウマ。

ヨットでドナウ川の国境を越える

ドナウ川で国境を越えるのは、ヨットもカヤックも手続き上は大差なかった。

出国するときに川沿いの入国管理局で出国スタンプをもらって、入国するときも同じ手順で入国スタンプをもらう。

ブルガリアからルーマニアへ国境越え。入国管理局近くの浮島、通称ポントンに上陸して係官を呼びに行く。空には大きな虹。

ちょっとだけ違うのは、ヨットの場合、係官が実際に船の中を確認することがあるという点。確認といっても、そんなに仰々しいものではなく、フラッと船内を一周して終わり。

飲みすぎてドナウ川に落ちた夜

船乗りみんなが酒飲みだとは思わないけれど、ティム船長はお酒が強くて、ロシア人にウォッカ勝負で勝ったことがあるらしい。対して私は、いろんな味のお酒を試すのは好きだけど、あまり強い方ではないので、すぐに酔いが回る。調子に乗って一緒に飲んだ夜、私は酔っ払って、夜のドナウ川に落っこちた。

トイレに行こうと起きて、船着場に出て用を足した帰り、船着場のヘリと船の間の大きな隙間にドッボーン!!一瞬のことだった。2人とも驚いて起きてきそうなくらい大きな音を立てたのに、完全に熟睡していて起きてくる気配がない。

私が夜中、ドナウ川に落ちた船着場。この写真を撮ったときは、そんな事件が起こるなんて思ってもいなかった。

船着場のヘリにぶら下がっている古タイヤを登って、すぐにまた陸に戻ることができたのだけど、もし船が揺れて挟まれてしまっていたら、多分死んでいる。酔っ払って川に落ちて死ぬなんて間抜けだから。「もう絶対飲みすぎないぞ」と心に誓ったが、お酒に関しては、人間はどうしても過ちを繰り返してしまう生き物だから、正直自信がない。

ハーバー近くの廃工場

ルーマニア某所の大規模な廃工場。

詳しい場所はいえないけれど、とあるハーバーのすぐ裏手に大きな廃工場があった。敷地内の建物を探索していると、ロッカーがたくさん並んだ部屋に、未開封の封筒がいくつか落ちていて、中に給与明細書が入っていた。

お給料は、多い人で約3,700ルーマニア・レウ。少ない人で2,400ルーマニア・レウくらい。日本円に換算するとおおよそ4万円から6万円の間。

周囲に落ちていた巨大なヤットコなどの道具から推測するに、熱い鉄などを扱う工場だったと思われるが、厳しい肉体労働の工場勤務としては、かなり少ないお給料。しかも発行された日付を見てびっくり。なんと2017年のものだった。

つまりこの工場、わりと最近まで使われていて、計画的に壊されているらしい。近くに軍の敷地があるから、合併されるのかもしれない。

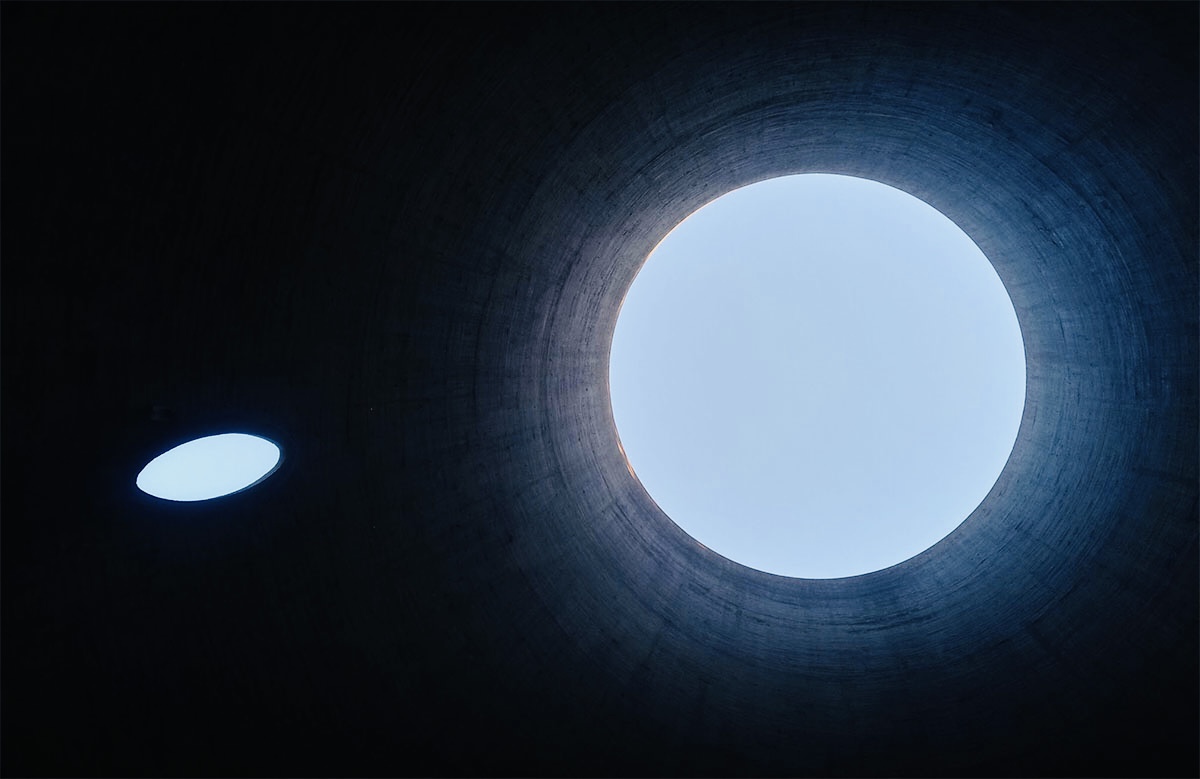

下膨れの形が特徴的な大きな煙突。途中に楕円形のドアがついている。

この工場の一番の見所は、しもぶくれの大きな煙突。途中に楕円のドアが開いていて、そこに続く鉄の梯子がかかっていた。

だけど残念ながら近づいてよく見てみると、鉄のハシゴはほとんど錆きっていてギリギリぶら下がっている状態。無理に登ろうとしないで良かった。だって煙突の下を通って内側から見上げてみると、あのドアを登ったところで何もないことがわかったから。

煙突の内側から見上げた風景。楕円の穴がドアの出口。

ヨットで剥製作り

もとは見ず知らずの間柄ながら、モルダグ号の2人との旅は毎日がとても楽しく、あっという間に過ぎていった。なにかお礼に残さないと。そんな矢先、とある町の道端で、カモメの死骸を見つけた。車かなにかにはねられたのか、だけど傷はあまりひどくなく、またかなり最近の死骸に見えた。

剥製にしたいから、カモメの死骸を持ち帰っても良いかと2人に尋ねると、意外にも返事はイエスだった。

剥製作りの途中経過。クチバシの隙間を埋めているのは、家具の足につけるゴム板。

カモメの全身をヨットの室内に飾ると場所を取りすぎるので、首から上の部分だけを剥製にすることにした。

十徳ナイフを使って皮をキレイに剥ぎ取って、とりあえず台所のお塩をかけて腐らせないように保存。ゴミ置き場から適当な太さの木の棒を拾ってきてカモメの首に見立てて、茹でて肉を落とした頭蓋骨とくっつける。クチバシの下の空洞を埋めるために、雑貨屋さんで買った家具の脚に取り付けるゴムのクッションを、ちょうど良い大きさに切り取って。目玉にするのにちょうど良いガラス玉は見つからなかったから、なるべく小さくて丸い小石を拾って、黒いマニキュアで塗って目玉を作った。

完成した剥製をモルダグ号の写真の隣に飾ってくれた。

ちなみに剥製の土台になっている木の盾も、廃材から切り取ったもの。なにか日本語を彫って欲しい、という無茶振りには、マイナスドライバーをキャンプ用コンロで炙ってウッドバーニング風に彫ってみた。若干揺れているヨットの上で集中して作業しようとしたから、すぐに船酔いして気持ち悪くなった。

不恰好な仕上がりではあるけれど、まさかヨットの上で剥製を作る日が来るなんて。

ヨット旅で知った、友情の眩しさ

ヨットの旅だけど、インフレータブルのカヤックを積んでいて、たまに砂浜まで漕いでみんなで遊んだりした。とっても楽しかった。

いつも1人旅ばかりしている私だけど、3週間、モルダグ号と一緒に旅をしているうちに、彼らの友情がとても羨ましくなった。ヨットの旅には、船旅だけにまさに良いフレンドシップがあって、眩しいくらいだった。

私もいつか、1人じゃなく、大切な誰かと旅を共有してみたい。ヨット旅を経たおかげで、人生で初めてそう思えた。

モルダグ号の愛犬ロキとのツーショット。

またいつか、モルダグ号に乗りたいな。世界のどこかで。