CONTENTS

- 『森の生活』には16もの日本語訳がある

- ムササビ先生の原点は、八ヶ岳山頂での罠猟師体験だった

- 「ほんとうの知」は大学では学べない

- 銃を捨てて「観察」を選んだソロー

- 「釣り人の知」と「生物学者の知」

- 動物行動学は「つまらない学問」だった

- 動物園の動物は、なぜ問題行動をおこすのか?

- 詩人は屋根の下では語らない

- 「本能の扉」を解き放つには?

- 野ネズミはなぜ、ソローのズボンを登ったのか?

- 「本能」とは何か?

- 最も速い旅人は、足で歩く旅人である

- 「本能」の必要条件は「ホーム」

- 「ホーム」をつくった者には、平和に生きる権利がある

- ソローが解き放ったもの

- 歩くこと、考えること

- ニュースやワインより、古くて新しい真実を

- 私たちは、野生を心の強壮剤にして、日々探検している

- 心のドラムに耳をすませながら探検しよう

『森の生活』には16もの日本語訳がある

H.D.ソローの著書『ウォールデン 森の生活』は、明治時代にできたてほやほやの日本の大学でテキストとして使用されました。日本にはじめてソローが紹介されたのは、1873年のこと。東京大学の前身・開成学校で、英文学教師ジェイムズ・サマーズが『ウォールデン 森の生活』の抜粋をテキストに使用したのです。

その後、夏目漱石が学生だった頃の東京帝国大学で英文学を教えていたウィリアム・ホートン教授や、慶應義塾大学のウィリアム・リスカル教授が、講義でソローを紹介します。そうした大学での紹介とは別に、北村透谷や内村鑑三は独自に原書でソローを読み、自らの思想を鍛えました。

1911年に、水島耕一郎による最初の日本語訳が刊行されました。タイトルは、『森林生活』(初版は文成社刊行)

《余は以下の頁(ページ)或は寧(むし)ろその大體(だいたい)を書いたころ、マサチューセッツ州、コンコードの、ワルデン池畔に、自ら家を造り、たゝ我雙手を役して活計(くらし)を立てつゝ、四方一哩の間には一軒の隣家もない森林中に、孤獨の生活を送ってゐた、其間二年と二ケ月、面して今や余は再び文明社會の寄寓者である。》

(エィチ・ディー・トロー著/水島耕一郎譯『森林生活』第1章「経済」)

と、こんな感じではじまっています。「H.D.ソロー」でなくて「エィチ・ディー・トロー」というのが、なんだかかわいらしいですよね。

↑こちらは明治45年(1912年)に出版された『トロー言行録』(西川光次郎著)。国会図書館所蔵。文明の進歩によって自然との接触が少なくなり、剛毅の精神、独立の観念、自分の手によって事をなす考えが減少していると憂い、トロー(ソロー)は《今より一百年前、新文明の初頭に於て、早くも此の事を予想し、其の一生を献げて此の事を研究し、智識と野生との結合に苦心したる人なり、彼は「吾等は野性てふ強壮剤を要す」と叫び、文明人に向かッて警鐘を乱打したる第一人なり。》などとある。明治時代ッてやつは、激アツいっす!

水島訳以後、16種類もの『森の生活』の日本語訳(抄訳を含むと25種類)が出版されておりまして、その最終ランナーを引き継ぐ最新の訳が、今泉吉晴訳『ウォールデン 森の生活』(小学館文庫)です。

翻訳者の今泉吉晴さんは、1940年生まれの動物学者。翻訳者としても活躍していて、『ウォールデン 森の生活』のほかに『シートン動物記』や、ソロー、シートン関連の絵本も訳しています。

ソローと同じく、自然を愛し、野外で自然を観察・研究してきた今泉さんの翻訳は「です・ます」体の語りかけるような文体でとても読みやすく、各ページの下段に配された注釈解説も、とてもていねい。今の時代に私たちが山や森で感じる「自然っていいなあ」「自然ってふしぎだなあ」的な心境を、ソローがとても大切にしていたということが伝わってきて、うれしくなります。

ソローは、アウトドアで活動することで、独自の思索をつむぎだした思想家でした。書斎での執筆だけではなく、散歩、登山、豆畑づくりや、釣り、自然観察をこよなく愛し、町のホールで数々の講演をこなす人気の講演者でもありました。44歳で亡くなったその短い生涯のなかで『森の生活』『コンコード川とメリマック川の一週間』という長編エッセイ2作を出版し、膨大な日記と詩を書き残し、75もの講演録を残しています。

日本におけるソローの翻訳は、これまでは主に英米文学の専門家の手によるものだったわけですが、今泉さんは、ソローと同じ自然の専門家(ナチュラリスト)の立場で『ウォールデン 森の生活』を訳しました。そのため、ソロー研究者の間でも、従来の翻訳書とはひと味違い、まるで森の生き物たちの声が聞こえてくるような『森の生活』だ、と高く評価されています。

そんな今泉吉晴さんの特別講義があるというので、2018年秋の「日本ソロー学会」で聴講してきました。

ムササビ先生の原点は、八ヶ岳山頂での罠猟師体験だった

会場の扉を開けると、そこは明るい木目色を基調とした階段状教室で、ざわざわとした音につつまれました。ちょうどシンポジウムの間の休憩時間で、50名ほどの研究者が立ち話をしたり、展示資料を見たりしながらすごしていました。こざっぱりと身なりの良い紳士淑女の先生方が多いなかに、ものすごく長いあごひげのおじさんがいたりもして、ちょっぴり嬉しくなります。ソローの研究者たるもの、因習にとらわれずのびのびと自由でなければならぬ。そんな空気を感じます。

やがて、特別講義の時間が来ました。最初に司会を務める日本ソロー学会理事の伊藤詔子先生による紹介があり、それに続いて今泉さんが、ぽつりぽつり、語りはじめました。

「私が最初にソローに関心をもったのは、『森の生活』というロマンチックな語感をもつ本のタイトルでした。『森の生活』を読みはじめたのは学生時代だったのですが、それ以前から私は山が好きで、子どものときから、いつか山に住みたい、山小屋を建てたい、と思っていたのです」

今泉さんは、京都大学の博士号をもつ動物学者です。長年ムササビや野ネズミなどの小動物を研究してきました。今泉さんの父親もまた高名な動物学者であり、弟も動物学者という動物学者一家に生まれ育ちました。

中学生のころ、今泉さんは、動物学者である父親にたずねました。

「どうしたら野ネズミを見ることができるの?」

すると、父親は諭すのでした。生きたままの野ネズミを見るのは無理だよ、標本にされた野ネズミを研究するのが動物学なんだから、と。父親が研究する動物学では、罠で獲って標本にする以外には何の研究もしていないというのです。

「非常に絶望的なことをいわれた」と、今泉さんはがっかりしましたが、しかし気を取り直し、中2と中3の夏休みを利用して、罠を持って八ヶ岳に登りました。すっかり罠猟師の気分でした。山の上に罠を仕掛け、生きた野ネズミやヒミズを捕まえて観察してやろう、と考えていたのです。

標高2800mの赤岳頂上小屋に泊まり込むなかで、だんだんと罠猟師としての腕がさえてきました。やがて、けっこうな数の野ネズミが獲れるようになってきました。獲物の体長や体重などを測定し、記録しながら、今泉さんは夢をいだきました。いつの日か東京を飛び出して、もっと動物たちのことを知りたい。できることなら、自分のやり方で、生きたままの動物を研究したい……と。

後年、今泉さんは都留文科大学の教授として山梨県に赴任。森のなかに小屋をつくり、ムササビや野ネズミの観察・研究にいそしみます。ちなみに、このころの今泉さんは、生徒たちの間で「ムササビ先生」とよばれていたそうです(元生徒さんが教えてくれました)。

「ほんとうの知」は大学では学べない

そんなムササビ先生にも、ソローと同じような、学問とのぶつかり合いがありました。

『ウォールデン 森の生活』のなかで、ソローは書いています。

(※以下、『ウォールデン 森の生活』引用箇所は、今泉さんの特別講義を聴講した編集部員(筆者)が講義内容に関連すると考えて引用しました。)

《私は、若者に人文科学や自然科学の基礎を学ばせるのに、大学教授の足元に送り届けて教養課程を修めさせれば十分であるとは考えません。たしかに大学は、若者に教養を教授し、実習で鍛えもします。ところが肝心の、人が生きるための知恵と方法は教えません。大学は顕微鏡や望遠鏡で世界を覗いて研究する方法は教えても、自分の目で見る方法は教えません。化学なら研究の方法を教えますが、毎日食べるパンの作り方は教えません。》

(ヘンリー・D・ソロー著・今泉吉晴訳『ウォールデン 森の生活』第1章「経済」)

ソローは、1833年、16歳でハーバード大学に入学し、学問について疑問をいだきました。「人が生きるための知恵と方法は、大学とは別のところにあるのではないか」と。

『ウォールデン 森の生活』には、大学の学問について、こんな一節もあります。

《大学は、貧乏な学生に政治経済学を研究させます。ところが、哲学と異名同義の学問である「生きるための経済学」は、真面目に取り組まれたためしがありません。学生が、アダム・スミス、リカード、セーら政治経済学の権威者の学問を学ぶうちに、父親が「生きるための経済学」に失敗して、借金地獄に陥る始末です。》

(『ウォールデン 森の生活』第1章「経済」)

学生が学ぶ政治経済学は、実家の経営立て直しにはなんの役にもたたない。おそらく、今の大学にもあてはまることではないでしょうか。100%実用の学ではない点に大学の学問のよさがあるとも思いますが、いずれにしても『ウォールデン 森の生活』は、「人はなぜ学ぶのか」「学ぶとは何をどのように知ることなのか」という根本的・哲学的な問いをめぐる本なのです。だからこそ、150年以上もの長い間、世界中で読み継がれてきたのでしょう。

特別講義で今泉さんは、ソローがハーバード大学教授ジャン・ルイ・アガシー(1807-1873)に、ウォールデン湖畔に出没した野ネズミなどの生物をたびたび送り、新種・変種の判定を依頼したというエピソードを紹介してくれました。

アガシーは、当時の世界を代表する生物学・動物学・地質学の研究者でした。もちろんソローはアガシーをそれなりに尊敬していたはずです。しかし、それにもかかわらず、日記には、アガシーの分類研究なんて「死ぬほどつまらない!」と記されています(ま、若かったということもあるでしょうが)。

若き頃の今泉さんも、父親や指導教授に「動物学の研究は標本をつくり、測定してデータをとって分類することしかない」といわれるたびに、ソローと同じように「死ぬほどつまらない!」と感じていました。

数値データではなく、子どもの頃に観察したときのような「自分なりの物の知り方」で研究がしたい、と先生に伝えると、「それは趣味だろう」といわれてしまいます。装置とデータを主とする「学問の狭さ」が、今泉さんの心の中にある物の知り方を受け入れてくれませんでした。

ソローも、今泉さんも、「死んだ標本」ではなく、「生きた自然」について知りたかったのです。

銃を捨てて「観察」を選んだソロー

大学の研究に幻滅したソローは、博物館のために自然を「分類」するのではなく、少年のころに実践していたように、野の中で「観察」し、その実体験をもとに思索する道を選びます。

《少年のころ、私が自然と深く親しんだのは、釣りと狩りのおかげです。少年時代の釣りと狩りは、普通ならその年ごろでは経験しない自然の場面に出会わせてくれ、自然の中で長く過ごす楽しみを教えてくれました。(中略)

特に鳥猟[を撃つこと]には、私はかなり以前から違和感があり、ウォールデン池の森に入る前に銃を売りました。もっとも、それも、動物愛護の精神で私の感覚が強く動かされたからではありません。私は魚やミミズに、鳥ほどには哀れみを感じませんが、単に習慣の問題かもしれません。まだ鳥を撃っていたころの私の自分への言い訳は、鳥類学の研究には標本が必要で、私が初めて見る鳥や珍しい鳥に限って、銃を使うことも許される、という考えでした。今は、銃で撃つよりはるかにましな、別の研究方法があると考えます。その研究方法では、銃で鳥を手に入れるのに必要な水準をはるかに超えて、鳥の習性に細心の注意を向ける必要があり、この理由だけでも、私は喜んで銃を手放す気になりました。》

(『ウォールデン 森の生活』「第11章 法の上の法」)

釣りと狩猟で自然の楽しみを覚えたソローでしたが、やがて成長するにいたって、銃で鳥を撃つのではなく、鳥の習性に細心の注意を向け、五感をフルに使って「観察する」研究方法のほうが、「はるかにまし」と考えるようになったのでした。

今泉さんは、このソローの研究方法に感銘を受けます。息をひそめて話を聴くソロー研究者の先生たちを前にして、今泉さんは語りました。

「若いころの私は、動物の研究を、<自分の知り方>で研究したいと思っていました。学問が決めたデータ重視のやり方ではなく、自分の知り方で知りたいと。そんなときに出会ったのがソローだったのです。ソローのすばらしいところは“五感”ですね。五感の使い方が本当にすばらしいと思います」

『ウォールデン 森の生活』の「あとがき」にも、今泉さんは、書き記しています。

《私が専門にする動物学は、専門分化が激しくて、実験・観察から研究論文まで、あらゆる研究が退屈な仕事になっています。『ウォールデン』は、私たちに時代を遡って問題を見直させ、あらゆる関心を、生き生きと、赤ん坊のように再生させる力を持っていました。》

(『ウォールデン 森の生活』「あとがき」)

ソローと同じように、自分も自分のやり方で研究していこう。『森の生活』を読んで、心強く感じた今泉さんは、古めかしいと考えられていた方法、「五感」を使い、「観察」を主体とする方法で小動物の研究に取り組んでいきました。

「釣り人の知」と「生物学者の知」

『ウォールデン 森の生活』のなかに、釣り人の知の方法と、生物学者の知の方法を比較した一節があります。これを読むと、「ほんとうの知」についてのソローの見解がうかがえます。

《すべてが霜でばりばりに凍りついた早朝のウォールデン池に、すでに釣り糸のリールと簡素な弁当を携えた人たちがやって来ています。彼らは細い糸を、厚い雪と氷を通して水中に垂らし、カワカマスやパーチを釣り上げます。彼ら釣り人は、町の人とは違う暮らしの流儀を持ち、自然を信じて生きる野生の人です。彼らが自然と町との間を行き来するたびに、さもなければ裂け目ができる自然と人との間の結びつきが見事に繕われます。彼らは丈夫な帆布のオーバーズボンのまま、池の岸辺の乾いたオークの落ち葉に座り、弁当を食べます。町の人が、人間の作る世界に通じているのと裏腹に、彼らは自然の世界に通じています。彼らは何事も決して本から始めず、それゆえ、成したことに比べると知識は多くなく、巧みに語りはしません。そのため彼らの経験は、広く知られることが少ないのです。》

(『ウォールデン 森の生活』第16章「冬の池」)

このあとソローは、釣り人の知の実例として、真冬に魚を釣る方法を紹介します。池も周囲の森も凍てついていて、生き物はいない。そんななか、どうやって、えさを見つけるのか? 釣り人たちは、腐った倒木から、えさの幼虫を探しだすのでした。

《彼[釣り人]の暮らしは、生物学者が自然に切り込んでいるよりもずっと深く、広く、親しく、自然と結びついています。(中略)

生物学者は、研究用のメスでそっとコケや木の皮を剥いで、昆虫を探ります。釣り人は斧を倒木に打ち込んで芯から真っぷたつにし、コケや木の皮をはるかに遠く、広く飛ばします。彼は、樹皮を剥ぐ仕事で生計を立てているのです。そんな人こそ魚を釣る権利があります。私は、そんな人を通じて親しく見えてくる自然を知るのが好きです。甲虫の幼虫にパーチが食らいつき、パーチにカワカマスが食らいつき、そしてカワカマスに釣り人が食らいつきます。こうして生き物の偉大な輪がつながっていきます。》

(『ウォールデン 森の生活』第16章「冬の池」)

ソローが求めた知は、生物学者のように本から始める知ではなく、釣り人のように実際の自然の現場から得た「野生の知」でした。そして今泉さんもまた、そのような本物の知を追い求めたいと考えました。

動物行動学は「つまらない学問」だった

今泉さんが学生だった1960年代の日本の動物学の主流は、博物館式の「分類学」だったそうです。ソローがハーバード大学で失望した、あの「分類学」です。その研究は、動物標本を収集し、解剖学的な特徴を記述すること。研究者たちがめざしたゴールは「新種の発見」でした。

そこへ、1930年代に成立した「生態学」や「動物行動学」が新しい理論としてやってきました。当時の大学で話題になっていた最先端の理論でした。

なるほど、それでようやく今泉さんの研究も少しはおもしろくなったのだろうか……と、話のゆく先を想像していたところ、ドキリとするようなことを今泉さんはいうのです。

「私はすごくつまらない理論だと思いました」と。

今泉さんによると、そのころの生態学の研究方法は、「ネズミの体重を測って、1ヘクタールあたりに何匹いるかを観測する」というような研究でした。そのネズミたちがどれくらいの草を食べたかを調べることで、どれくらい肉ができるかを計算し、エネルギーの流れを算出するのです。

たしかにそういう研究も大事ではある。でも……。調査にとりくみながら、いったい全体こんなことやって、意味があるのだろうか? 死ぬほどつまらないじゃないか! と今泉さんは感じていました。

一方、生態学とともに日本に紹介された動物行動学ですが、「これがまた、つまらない学問なんですよ」と今泉さん。階段状の教室にクスクス笑いがさざ波のように広がっていきます。

そんなわけで「死ぬほどつまらない!」と感じた大学の学問ではありましたが、学者として生きていくために、今泉さんはやるべき研究をやり終えて、動物行動学の論文をまとめます。そして無事に京都大学の博士号を取得しました。論文のテーマは「本能の開発機構」でした。

動物園の動物は、なぜ問題行動をおこすのか?

その当時、今泉さんが学んでいた大学の周囲では、「動物園の動物に、なぜ問題行動がおきるのか?」ということが議論されていました。

ヨーロッパの動物園は、動物の研究機関でもあるのだそうです。当時スイスの動物学者にして動物園長のH・ヘディガーによる研究が話題になっていました(興味のある方はぜひ、今泉さんが翻訳したH・ヘディガー著『文明に囚われた動物たち―動物園のエソロジー』を読んでみてください)。

動物に本能があるのなら、しかるべきときにモグモグと食べ、しかるべきときに発情し、巣を作り、子育てをするはずです。

しかしながら、実際はそうではありませんでした。動物園には、突如として凶暴化したり泣き叫んだりして、食事や生殖の本能的なリズムを崩す動物が少なくありません。いったい、なぜなのか?

飼育動物は、本能を十全に発揮する機会がなく、欲求不満になりがちなのではないか? とヘディガーは考えました。動物園の中では本能が十分に発揮できないために、ストレスがたまって、貧乏ゆすりをしたり、皮膚をかきむしったり、同じ種類の仲間を食べてしまうなど、いろんな問題行動をおこしてしまうのではないか……と。

ちなみに、私たち人間も、動物です。人間も窮屈な生活にどっぷりとらわれて「飼われた状態」でいると、問題行動をおこしたり、心身のバランスをくずしちゃうかもしれない……。ううむ、これはちょっとコワイ話ですよね。

詩人は屋根の下では語らない

では、私たち人間にとって「飼われた状態」とは、いったいどのようなものなのか? 『ウォールデン 森の生活』の最初のほうでソローは、人間と住居の関係について次のように考察しています。

《私たちは、人間という種の幼年期に思いをはせ、閃きの才能に富む人々が避難場所を求めて岩の洞穴で暮らす姿を想像します。世界を初めから経験しようとする現代の子どもは、たとえ雨が降っても、寒くても、アウトドアが好きです。そして一種の本能として、ままごとやお馬ごっこをして楽しみます。小さかったころ、ふと目にした岩棚に強烈に心惹かれ、洞穴を探検した経験を持たない大人はいないでしょう。それは、最古の祖先が感じた避難場所に対する自然な憧れが、今なお私たちに残っている証拠です。

人は、洞穴からヤシの葉の屋根へと進み、さらに木の枝と樹皮の屋根、縫って張った亜麻布の屋根、かやぶきの屋根、平板とこけら板の屋根、そして石と瓦ぶきの屋根へと進んだのです。今や私たちは、自由な天地を忘れ、“家の心地よさ”に寄りかかる暮らしに浸っています。自由な天地は、心地よい暖炉を前にして、はるか彼方に遠ざかりました。もし私たちが、自由な天地と私たちを隔てる障壁を取り除いて、昼も夜もアウトドアで時間を過ごせたら、素晴らしい何かが必ず生まれるでしょう。詩人は屋根の下でばかり語らず、聖者も自由な天地で暮らすのです。歌鳥は洞穴では歌わず、ハトもハト小屋では天真爛漫でいられないのです。》

(『ウォールデン 森の生活』第1章「経済」)

歌鳥は洞穴では歌わず、ハトもハト小屋では天真爛漫でいられない。人間もまた、動物園の檻のような住居にとらわれていては、その心に素晴らしい何かが生まれることはない。世の中が進化してどんなに家や会社が快適になったとしても、建物(檻)の中にばかりいては、いいアイデアは生まれないぞ、というのです。

「書を捨てよ、アウトドアに出よう!」と、まるで寺山修司のようなことを、ソローは寺山より100年も前に考えていたのです。

「本能の扉」を解き放つには?

では、家を飛び出して、外にでかけると、どうなるのでしょうか? ある日、釣りの帰りに森の中を歩いていて、本能的な衝動がむくむくと生まれてきたときの心の動きを、ソローはじつに正確にスケッチしています。

《私は釣り竿を片手に、釣り上げた魚を糸に通して持ち、すっかり暗くなった森を家へと急ぎました。と、突然、小道の前方をウッドチャックが足早に横切りました。私はウッドチャックを目にしたとたん、野生の歓びが一気に高揚する不思議なスリルを感じ、ウッドチャックを捕らえたい、しっかり押さえ込んで生のまま食い尽くしたい、という激しい衝動に駆られました。その時、私は空腹だったわけではなく、ウッドチャックの野生に刺激されてそうなっただけでしょう。私はウォールデンの森で暮らす間に、一、二度、もっと凶暴な気分になって、気がついた時には、飢えた猟犬のように獲物を求めて森を徘徊していたこともあります。その時の私は、鳥などの小さな獲物では野性味が薄くて相手にできない気分で、シカほどの手強い獲物を求めていました。すでに私は、野生の最高に残酷な場面にも慣れていたので、経験がないための嫌悪はありませんでした。

私は、多くの人と同じように崇高さを求め、精神的に豊かに生きたい、と望む本能が働くのを強く意識しています。しかし私は、もう一方で、原始的な野生の本能が働くのを感じており、こちらも等しく尊重しています。つまり私は、人間性に劣らず野生を愛しています。釣りを通じて出会い、親しんだ自然と動物との冒険は、いつも私に野生の深さを教えてくれました。時に私は、動物のように日々を過ごして、野生を味わい尽くしたいと切望しました。》

(『ウォールデン 森の生活』第11章「法の上の法」)

「精神的に豊かに生きたいと望む本能」(人間性)と、ウッドチャック(マーモット属の野ネズミ)を捕らえて生のまま食い尽くしたいという「原始的な本能」(野生)。ソローは、自分自身の中に相矛盾するふたつの本能を感じ取りました。

森が、人間のなかに隠された「野生の本能」を呼び覚ます。

どうでしょう? そういうことってあったりするのでしょうか? 山や海に出かけたときに感じる、あのうきうきとしたテンションは、野生の本能でしょうか? うおー! と走り出したくなるような、あの開放的な気分を細かく検証するならば、そこにガウガウ、ぐるる……と獣を追いかけていた旧石器時代の心性の名残がうっすらと感じられるような気がしなくはないようにも思えます。

そういった「野生の本能」と、「精神的に豊かに生きたいと望む本能」の両方を、野生と精神性の両方ともが大切だとソローは考えました。

ソローにとって、自然を知ることは、人間のあり方を知ることでした。ソローが動物や植物に深い関心を寄せていたのは、究極的には「よりよき人間の生き方」を考えるためだったのだと思います。

野ネズミはなぜ、ソローのズボンを登ったのか?

ソローは『ウォールデン 森の生活』のなかで、野ネズミの行動をスケッチしています。森の小屋のなかで、野ネズミがソローのズボンを伝って机の上に登るという、じつにほほえましい描写です。

《ウォールデン池の私の森の家に出没する小さなネズミは、外国から船で移り住んできた村のハツカネズミとは違う、アメリカ在来の野生のネズミです。(中略)

私が家を造り始めて、まだ床を張っていない、カンナ屑でいっぱいだったころ、一頭が家のどこかに巣を造りました。その野ネズミは、昼食時に決まって姿を現し、私の足もとにやってくると、パン屑を拾って食べました。おそらくその野ネズミは、一度も人に出会ったことがなかったのでしょう。たちまち私に慣れ、靴の上を走り、ついにはズボンの裾から私の足を登るようになりました。動作はリスに似て、時々止まる素早い動きで家の平らな壁面を登りました。ある日、私が椅子に座って長机に肘をついていると、彼が姿を現してズボンの裾から私の衣服を登り、上着の腕を伝って机の上に降りました。そして、机に載せてあった昼食の紙包みの周りをくるくると何回か走って回りました。私は昼食前に彼と、紙包みを間に挟んで、手を使って“いないないばあ”で遊びました。そして、最後に、チーズを親指と人さし指でつまんでそっと差し出すと、彼は私の手の平に登ってしゃがみ、少しずつかじり取って食べました。食事を終えた彼は、ハエがするように前足で顔を拭って洗い、歩み去りました。》

(『ウォールデン 森の生活』 第12章「森の隣人たち」)

「動作はリスに似て、時々止まる素早い動きで家の平らな壁面を登りました」とありますが、今泉さんはこの箇所を読んで、この野ネズミが「樹上性の習性」を備えていたのではないかと推測します。

「リスに似た動き」というのは、ウサギのように、ぴょんぴょんとギャロップでかける動きです。ちょろちょろ歩く地上性のネズミとは違う、リスのようなフォームで野ネズミは壁面を登ったのではないだろうか、と今泉さんは想像しました。

樹上タイプの野ネズミは、地面に木の実などの食べ物を見つけると、「木の上にも食べ物(木の実)があるぞ」と予測して木登りをする習性があります。一方、ハツカネズミなど地上性のネズミは、地面をちょろちょろと歩きまわるけれども、リスのような動きではない。人のズボンをつたって机の上にまで登ったりもしません。

ソローは、野ネズミとリスを、きちんと識別しています。「春」の章では、春の到来を喜び、大騒ぎするアカリスの様子が描写されています。

《春が近づくと、あのいたずら好きのアカリスが、二匹一緒に私の家の床下に潜り込み、本を読んでいるか、書きものをしている私の足の真下にやってきて、キュッキュッキュー、クッワクッワカーと鳴いて騒ぎました。ぐるぐると踊り回ってゴロゴロと喉を鳴らし、それまで聞いたこともない春の先駆けの大騒動を演じました。私は足を踏みならしてちょっと驚かせてみました。リスさん、リスくん、もうちょっと静かにしてくれないかな。でも、彼らはますます騒々しくキュッキュッキューと鳴き騒いで悪ふざけに興じるばかりで、人間なんて、捕まえられるものなら捕まえてみな、と言わんばかりで、何を言っても聞いてもらえませんでした。》

(『ウォールデン 森の生活』第17章「春」)

今泉さんは、自らのフィールドワークの経験をふまえて考えました。ズボンを伝い机の上に登った野ネズミの行動は、「本能」なのか、それとも「学習」なのか。そもそも「本能」とは、何でしょうか?

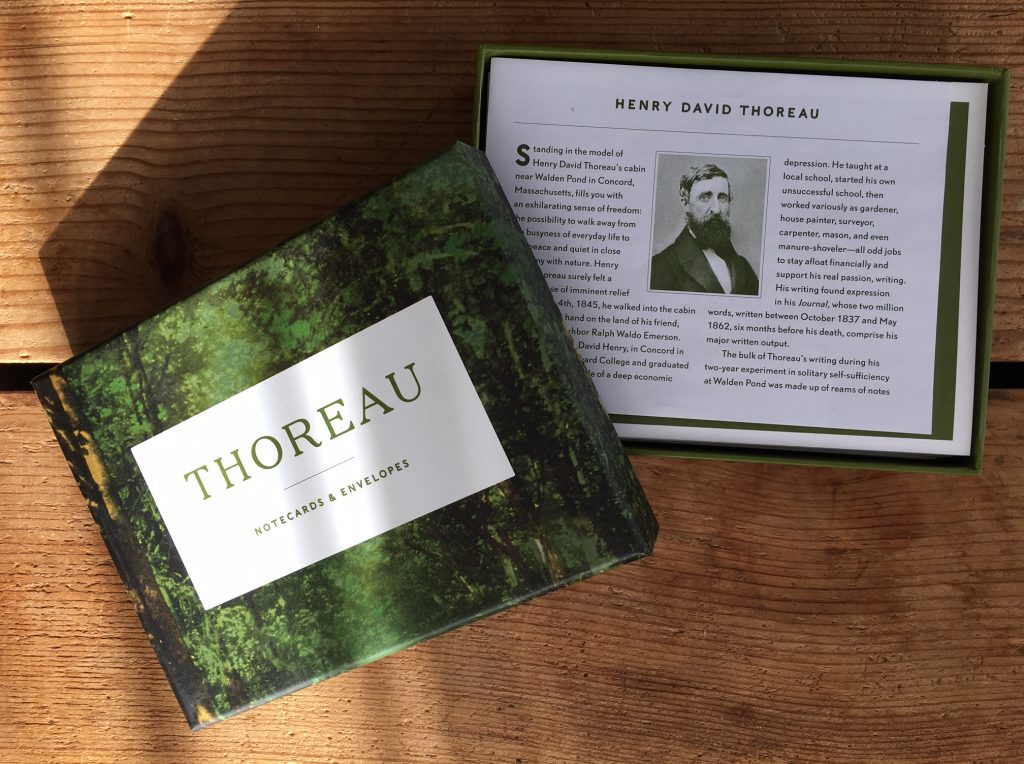

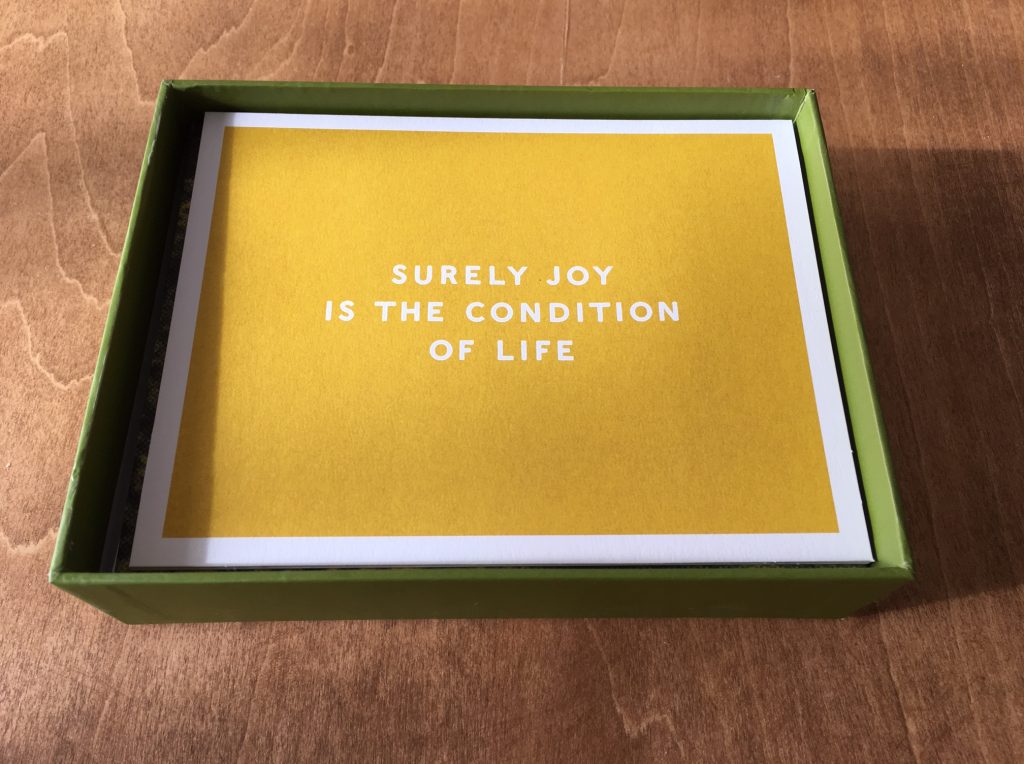

↑『ウォールデン 森の生活』にあるソロー名言。無駄なことに人生を浪費しないで、シンプルにシンプルに!

(ソローのレターセット/Princeton Architectural Press刊、デザイナーはMia Jahnson)

「本能」とは何か?

イギリス出身の動物学者アーネスト・トンプソン・シートン(1860-1946)は、ソローやエマソンを読んで「やってられねえ!」とイギリスの美術学校を飛び出し、幼少期をすごした自然が豊かな国、カナダに戻りました。そこでオオカミやキツネ、シカなど、野生動物の習性を観察し、「オオカミ王ロボ」など、いまなお読み継がれる名作『シートン動物記』を残しますが、実証主義を旨とするアメリカの学会では、シートンの研究は物語ではあるが、学問ではない、とされ、あまり評価されなかったそうです。

オーストリアの動物行動学者・コンラート・ローレンツ(1903-1989)は、20世紀初頭において、すでに古めかしい方法論となっていた「観察」という手法で、動物の「本能行動」を記録します。そしてある日、ハイロガンの卵を人工ふ化させたときに、親鳥だと勘違いして雛がローレンツのあとをヨチヨチとついてきてしまうという珍現象に遭遇し、この行動を「刷り込み」(imprinting)という概念で説明しました。

今泉さんによると、動物学の世界でも、「本能」の有無は意見が割れているのだそうです。実証主義のアメリカの学会は「本能などない」という立場で、動物の本能的な行動は「条件反射」で説明されるのだとか。一方で、ヨーロッパの学会は、動物に「本能」があると考えてきました。

ここでは「本能」の是非はどちらでもかまいません。本能があるにしろ、ないにしろ、いずれにしてもローレンツの刷り込み行動のような「本能的な行動」は実在しているからです。(以下、便宜的にではありますが、そうした行動を含め「本能」と表記して考察をすすめます)

若き学究時代の今泉さんは、先人たちにならい、自分のやりかたで「本能」を研究するためにフィールドに出ました。そして、ムササビやリス、モグラ、野ネズミなどを標本にするのではなく、小さな山小屋を建てて、「生きたまま観察する」という方法で研究をすすめました。

先ほど触れたように、今泉さんは「本能の開発機構」をテーマにした論文で博士号を取得しました。

「本能」は、どのような状況で開発されるのか。「本能」を解き放つものは何か?

このテーマが、じつはソローと深く関連しているのです。

最も速い旅人は、足で歩く旅人である

ソローは、「歩く人」でした。一日に何時間も歩くことが日課だったのです。それは「散歩」ではあるものの、私たちがイメージするような、ぶらぶらと1時間くらい歩いて、コーヒーをのんだり、お店をのぞいたりしながらひまをつぶす……というタイプの散歩ではなく、距離も時間もすごく長いロングディスタンス散歩だったのです。

ソローは家業である鉛筆製造業や、測量士としての仕事をしながら、コンコード村の周囲何マイル(何十キロ)もの範囲にわたって、ほぼ毎日歩きました。そして、季節ごとの動植物の営みを観察し、思索にふけりました。

『ウォールデン 森の生活』の中に、こんな一節があります。

《私は、ある友人からこう言われました。

「君は全然お金を貯めてないようだけど、好きな旅もできないでしょう。汽車に乗れば、今すぐフィッチバーグを訪ねてこれるのにね」。

けれど、私には、そうは考えない分別があります。私は経験から、最も速い旅人は、足で歩く旅人であると、学んでいるからです。》

(『ウォールデン 森の生活』第1章「経済」)

「最も速い旅人は、足で歩く旅人である」。ソローがここで伝えようとしていたのは、汽車賃を稼ぐために働いている間に、毎日すこしずつ歩いていけば目的地についてしまうじゃないか、だから歩いたほうが速いよ! ということでした。詭弁ではあるが、これはなかなか深いです。健脚ソローならではの発想です。

もしかすると、ソローの文章の多くがそうであるように、この一節はソロー流の比喩かもしれません。より深く読むことができるように思います。自分の足で歩く旅人は、どんな乗り物で移動する人よりも、より深く世界を知ることができる――というふうに。

湖畔に家を建てて、ひとり暮らしを試みた理由について、ソローは、次のように書いています。

《私が森で暮らしてみようと心に決めたのは、人の生活を作るもとの事実と真正面から向き合いたいと心から望んだからでした。生きるのに大切な事実だけに目を向け、死ぬ時に、じつは本当には生きてはいなかったと知ることのないように、生活が私にもたらすものからしっかり学び取りたかったのです。私は、暮らしとはいえない暮らしを生きたいとは思いません。私は、今を生きたいのです。私はあきらめたくはありません。私は深く生き、生活の真髄を吸いつくしたいと熱望しました。》

(『ウォールデン 森の生活』 第2章「どこで、なんのために生きるか」)

「今を生きる」とは、乗り物に乗るのではなく、自分の足で歩く旅人のように生きることでした。自分の足で歩き、自分の目で見て、自分の頭で考える。そのようにして、深く生き、生活の真髄を吸いつくしたい。これこそが、ソローのめざしたことでした。そのためにソローは湖畔での小屋暮らしを試み、日々、何時間にもわたって散歩したのです。

「本能」の必要条件は「ホーム」

毎日歩き回ることで、広大な散歩エリアが、ソローにとって親しみの感じられる土地になっていきました。今泉さんは、ソローの散歩範囲は、動物学の用語でいう「home range」(行動圏)にあたると考えています。

「home range」は、シートンが確立した概念です。北米の自然の中で数多くの動物を観察し、その生態を紹介したシートンは、次のような言葉を後世に遺しました。

「放浪して生きる動物はいない。動物は、慣れ親しんだ一定の土地(home range)で生きる」

慣れ親しんだ一定の土地。「アウェイ」ではなく、「ホーム」な土地で、動物は生きる、とシートンは考えました。

ウォールデン湖畔の森は、野ネズミにとっての「ホーム」でした。「ホーム」だからこそ、森の中の小さな小屋のなかで、野ネズミはするするとソローのズボンを登り、机の上のパン屑をもぐもぐと食べたのです。

動物の「本能」が発揮されるためには、「ホーム」な環境がととのっていなくてはなりません。動物園の動物に問題行動がおきるのは、そこが「アウェイ」だからで、「ホーム」ではないからです。

このことは人間にもあてはまるでしょう。何かがうまくいかないのは、もしかすると、その場が「アウェイ」だからなのかもしれません(ま、なんでもかんでも周囲の環境のせいにするというのはいけませんが……)。

ソローにとっては、お気に入りの散歩コースこそが「ホーム」でした。

「ホーム」をつくった者には、平和に生きる権利がある

ソローは毎日たくさん歩きました。そして、お気に入りの場所に独自の地名をつけました。犬がおしっこでマーキングするように、ソローは言葉でマーキングしたのです。歩き、観察し、思索し、日記に記すことで、ソローは自分が暮らす村の周囲に親しみに満ちた「ホーム」な土地(home range)を作り出していきました。

「home range」の発見者、シートンは、いいました。

「自分でhome rangeをつくった者には、平和に生きる権利がある」と。

散歩をするソローには、平和に生きる権利がありました。平和に生きるというのは、本能をのびのびと解き放って、その動物らしく生きるということです。野ネズミなら、野ネズミらしく生きる。人間なら、人間らしく生きる。自分で「ホーム」な環境をつくった者は、のびのびとピースフルに生きていく権利があるというのです。

今泉さんは特別講義の最後を、次のような言葉で締めくくりました。

「私が生きる指針にしているのは、だれもが自分の関心事を掘り下げて、熱中し、自分を成長させるなら、世界は平和になる、といったソローの言葉です。私が、ソローやエマソンから学んだのは、“とらわれず、どんどんやろうよ!”ということだったのだと思います」

やわらかい拍手に包まれて講義は終わりました。会場を出た私たちは、駅へと歩きながらふしぎな興奮に満たされていました。国道を流れるヘッドライトがひときわ美しく見えました。ソローと今泉さんから、肩をぽんぽんと叩かれたような気分でした。

ソローの講演録『歩く』に登場する名言。世界は野生的なものの中に保存されている!

(ソローのレターセット/Princeton Architectural Press刊、デザイナーはMia Jahnson)

ソローが解き放ったもの

ここから先は、一編集部員である筆者が、今泉さんの特別講義を聴講して感じ、考えたことを書きたいと思います。

人間も含め、動物が本能を発揮するためには、必要条件がありました。「ホーム」(home range)です。「ホームな環境」が整うことで、本能はのびのびと解き放たれる。逆にいえば、本能を解き放つためには「ホームな環境」が必要だということになります。

一方、「本能」(instinct)という言葉には、「動物が先天的に持っている行動パターン」「自然の衝動・性質」という意味のほかに、「生まれ持った才能」「素質」「天分」「直感」という意味があります。

私たち人間は、自分の意志で「ホーム」な環境(home range)をつくることができます。どこに暮らし、何を行うのか? もちろん限界はありますが、ある程度は自分で自由に決めることができる。

たとえば、散歩をしたり、山に登ったり、家族や仲間を作ったりすることで、自分好みの「ホーム」な環境をつくっていくことができます。そして「ホーム」な環境をととのえることで、自分自身の隠れた本能(才能・素質・天分・直観)を解き放つことができます。

では、ソローが日々、歩くことで解き放った「本能」(才能・素質・天分・直感)とは、何だったのでしょうか。

歩くこと、考えること

《原始時代の人の裸そのものの暮らしは、驚くほど簡素で、少なくとも私の言う利点には恵まれていました。人はとても小さな存在であっただけに、自然に寄寓し、自然を渡り歩くことだけは存分に楽しめました。十分な食事と睡眠で元気を取り戻すと、次の日の旅の構想を練ったのです。人は自然を自由なテントにして暮らし、渓谷を縫って進み、草原を横切り、山を登り、頂に立ちました。しかと見てください。今や人は、自分が作った道具の道具になっています! お腹がすくと果実を摘み取って食べた自立した人が、今や農民になりました。大樹の下を避難場所にした人が、今や大きな家を守る人になりました。私たちは、キャンプの夜を過ごすことがなくなって、地面に住み着き、今や天空を忘れました。》

(『ウォールデン 森の生活』第1章「経済」)

かつて「自然を渡り歩くこと」を存分に楽しんだ人間は、今や「天空を忘れました」。そのように語るソローが、日々散歩をし、自らのなかに解き放った本能とは、天空をとりもどし、その下でのびのびと「考えること」だったのではないかと思うのです。

そしてもしかすると、ソローのように縦横無尽に「考えること」こそ、人間という動物のもっとも根源的な、もっとも人間らしい、もっとも野生由来の本能ではないか、とも。

『ウォールデン 森の生活』とは、歩くことで太古の直感力を解き放ったソローが思索した、編み目のような思想が書かれている書物なのではないでしょうか。

だからこそ、いまの常識的な頭で読み進むと、「難解」だとか「まどろっこしい」とも感じてしまう。

でも、きっと、いまの時代のありきたりの読み方でわからなくて良いのです。いまでは考えられないほど、とてつもなく野生な頭で、驚くほど広く、恐ろしく深いことが書かれているかもしれないのだから。

深い森のような「わからなさ」に触れることが、この書物を読む喜びなのではないかとも思うのです。

こちらはソローのエッセイ「マサチューセッツの博物誌」に登場する名言。喜びこそは人生・生活に欠かせないものですよね。(ソローのレターセット/Princeton Architectural Press刊、デザイナーはMia Jahnson)

ニュースやワインより、古くて新しい真実を

ソローが自らの内に解き放った本能、「考えること」とは、日々の「ニュース」や「ワインのうんちく」の対極にあるものでした。

《私は、新聞のニュースでも、注目に値する記事は読んだことがない、と断言できます。私たちが新聞で、男が盗難にあったとか、殺されたとか、事故死したとか、家が焼けたとか、船が沈没したとか、蒸気船が爆発したとか、西部の鉄道で牛がひき殺されたとか、犬が殺されたとか、冬にバッタの大群が現れたとか、といった記事を読んだとしましょう。――そんな記事は、一生に一度読めば、それ以上は読むだけ無駄です。ひとつを知れば十分です。

あなたは、そのような問題なら原則を理解していればよく、無数の事例やその応用に関心を寄せる必要はありません。哲学者には、新聞のニュースはすべてがゴシップにすぎません。ゴシップ記事は、お茶を飲みながら歓談するお年寄りのご婦人方のおしゃべりの素材として、いつも同じ扱いで編集され、その通りに読まれます。(中略)

いったいニュースのどこが面白いのでしょうか? 新しければいいのではなく、古くて新しいことに関心を寄せるほうがいいでしょう。》

(『ウォールデン 森の生活』第2章「どこで、なんのために生きるか」)

《私は、愛より、名誉より、真実が欲しいのです。私は、テーブルに豪勢な料理と豊富な酒が準備されてはいても、世の流れに乗る参列者ばかりの晩餐会に列席したことが何回もあります。(中略)

彼らは私に、ワインの年代と、そのヴィンテージの名声について蘊蓄(うんちく)を語ってくれました。でも私は、彼らが手に入れていない、買うこともできないワインについて語りたかったのです。より熟成し、かつ新鮮で、はるかに純粋、しかも限りなく偉大な、栄光ある年のワイン、すなわち、生きる哲学についてです。お金持ちのご立派なスタイル、家屋敷がどうこう、それに“娯楽”がどうした、といった問題は、私には興味がありません。》

(『ウォールデン 森の生活』第18章「結論」)

ソローにとって、「考えること」の醍醐味は、「古くて新しいこと」について考えることでした。それは、ニュースやワインよりも、もっと広く深くておもしろい世界でした。

とはいえ私たち凡人にとっては、ワインのうんちくもスマホのニュースも、ついつい気になってしまいますが、そういった事柄は本質的なことではありません。ワインのうんちくと、実際に自分自身がおいしいワインを味わうことの口福は、別ものなのです。流行やニュースを知ることと、実際に自分自身がいい感じに日々を過ごし、生活していくこととは、別ものなのです。

ソローがもとめたのは、時とともに移りゆく「浅い流れ」ではなく、「永遠の流れ」でした。

《時とは、私が釣りに出かける川です。私が水を飲もうと屈み込むと、川底の砂が見え、流れは深くないとわかります。たとえこの浅い流れが失われたとしても、永遠は残ります。私は、その永遠の流れの深い水を飲みたいのです。川底が星でいっぱいの天空の川で釣りをしたいのです。そこで私は、一の数を数えられず、アルファベットの最初の文字もわかりません。こんなふうに私は、いつも、生まれた時より賢くなくなってしまう自分が残念です。知性とは肉切り包丁です。物事の秘密に切り込みます。私は自分の手は、もはや必要以上には使わないつもりです。なにしろ私の頭が手であり、足なのですから。私が身に付けている最高の能力は、みな頭に集まっていると、私は感じます。ある動物が吻と前足を使って地中にトンネルを掘るのに似て、私の本能は、頭こそがトンネルを掘る器官だと言っています。そこで私は、この森の丘の地中に豊かな本当の鉱脈を求め、頭でトンネルを掘って道を切り開いていきます。最高に純度の高い鉱脈が、わが家の近くのどこかに潜んでいそうです》

(『ウォールデン 森の生活』第2章「どこで、なんのために生きるか」)

ソローの時代からずいぶん世の中は発展し、世界中から美しい森が消えました。けれども、いまなお私たちの周囲には無限の沃野が、そして私たちの頭のなかにも広大無窮の「野生」が広がっています。

ソロー流にとらえるならば、自分の頭で「考える」ということもまた、大いなる自然の営みの一部分なのです。

私たちは、野生を心の強壮剤にして、日々探検している

ソローは、ウォールデン池の春の散歩で出会った美しい草、ウールグラスをたたえて、「人間が考えるデザインの原型は自然の中にある」と書いています。

《なかでも私は、弓なりに曲がる白く長い穂を、一本の茎の先から何本も伸ばすウールグラスに魅了されました。この草は、冬の記憶で満杯の私の心に、夏を思い起こさせてくれました。ウールグラスの穂は、芸術家がなんとしても写し取りたいと願う、素晴らしい形のひとつです――人が素晴らしいと感じる形のモデルは、決まって自然の中にあります――その形は、人間が生まれながらに頭に描く植物界の原型のひとつでもあって、夜空に輝く星を見て天文学者が頭に描く星座に相当します。ギリシャやエジプト文明の図形よりも、いっそう根源的な古い図形であるでしょう。》

(『ウォールデン 森の生活』第17章「春」)

人間の頭の中身の源流は「自然」だと、ソローは考えました。氷河期から脈々と続く自然の営みは、いまも私たちのすぐそばに、私たちの心や体の内に、ゆったりと息づいています。

そうだとすれば、「考えること」とは、その頭の中身の源流に向かって探検することです。カヌーで川をさかのぼるように、そして川のゼロ地点のそのまた先にある山に、自分の足で歩いて登るように。

《私たちの村の暮らしは、探検し尽くされていない森や湿地に囲まれていなければ、たちまち停滞するでしょう。私たちは、野生を心の強壮剤にして生きています。――時に湿性植物が生い茂る湿地に分け入り、サギやオオバンが好んで棲みつく水辺をそっと歩き、シギのけたたましい羽音を聞き、そしてさらに、いっそう野生的な鳥のみが巣をかけ、ミンクが体を伸ばして腹面を地面すれすれにして忍び歩くイグサの原まで足を延ばし、風にささやくイグサの香りを嗅がねばなりません。私たちは絶えず探求に努め、学ぶに誠実でありながら、同時に、あらゆる事柄が神秘なままに、未探検なままにあることを求めています。私たちは、陸も海も索漠たる野生のままに、果てしない広がりと深さのままにあることを必要とし、あまりに深くて測量不可能であるがゆえに決して正確には数量化されず、底知れぬものであって欲しいと望んでいます。私たちにとって自然を知るとは、いかに研究してもなお研究し尽くせぬ、見果てぬ夢です。私たちは、自然の果てしない活力、広大さを超えてなお広がる広さ、壮絶な恐怖の暗礁を持つ海岸、巨木と土に還る倒木に覆われた原始の森、三週間も続いて激しい洪水を起こす雷雲と大雨を目にすることで、ふたたび生気を取り戻すのです。》

(『ウォールデン 森の生活』第17章「春」)

ふだん、たいくつな日々をすごしている私たちは、たまの休みに海や山へ出かけるわけですが、それはたんに「癒される」ための息抜きではないのかもしれません。海や山が、とてつもなく広くて深くて、予測がつかず、恐ろしい場所だからこそ、私たちは休日を費やして、少なくないお金をかけてまで、そこを訪れるのかもしれません。

時に道に迷い、予定通りにならず、大雨や雷に打たれ、私たち人間の計測能力やデータ化能力を超える圧倒的なスケール感にもみくちゃにされることもあるわけですが、まさにそれゆえにこそ、自然は知る価値があるのです。

そこが安全で予定調和の世界ではなく、その対極の「野生」だからこそ、探検したくなるのです。予定調和の日常をとびだして、未知にまみれ、「野生の本能」を解き放ち、私たちがふたたび生気をとりもどすために。

あるいは、こういってもいいかもしれません。「リクリエーション」という言葉の本来の意味(Re-Creation)を獲得するために。

癒やしではなく、自分自身をつくりなおし、生まれ変わるために。

《人生の最高に高貴な獲物は自分自身であって、人生の目的はまさしくその獲物を撃つことだと、確信を持って言い切れます。(中略)

私たちの内なる地図も、未踏の白地ではないでしょうか?(中略)

私もあなたもそれぞれに、内なる新大陸と新世界のコロンブスとなり、新たな航路を、交易のためでなく、哲学のために開きましょう。人はみなそれぞれに、ひとつの王国の主人です。》

(『ウォールデン 森の生活』第18章「結論」)

そう、探検するべきフィールドは、自分自身のなかにあるのです。「考えること」。それは、内なる探検家となって、心の新航路を切り開くことなのです。

私たちもまた、ソローのように毎日歩くことで、自分自身を探検しているのかもしれません。あるいは、毎日電車に乗って、スマートフォンを手繰り、車窓から流れゆく風景をながめながら、ぼんやりと新航路を切り開いているのかもしれません。いまという時代なりのhome rangeをつくり、たいくつな日々のなかで発見したささやかな直観をたいせつにしながら、それぞれのやりかたで。

心のドラムに耳をすませながら探検しよう

《私たちはなぜ、これほど捨て鉢に成功を急ぎ、事業に命を賭けるのでしょうか? あなたの歩調が仲間の歩調と合わないなら、それはあなたが、他の人とは違う心のドラムのリズムを聞いているからです。私たちはそれぞれに、内なる音楽に耳を傾け、それがどんな音楽であろうと、どれほどかすかであろうと、そのリズムと共に進みましょう。》

(『ウォールデン 森の生活』第18章「結論」)

これは映画『いまを生きる』や、『カッコーの巣の上で』の原作小説にも引用・言及された、アメリカ文学史上もっとも有名な名言のひとつです。

人はみな、それぞれの心のドラムのリズムを持っている。その音楽に耳をすませよ。細かなことは極力気にせず、なるべくならあくせくしないように努め、のびのびと歩き、どうでもよいことを堂々と考え、トンマなこともマヌケなことも大いに妄想していこう。なぜといえば、私たちはみな、探検家なのだから。

今泉さんの講義のあとに、ソローを読みながら、以上のようなことを考えました。いまもときおり『ウォールデン 森の生活』のあちこちを、読みなおしています。これからもずっと折に触れてソローの本を拾い読みしながら生きていこうと思っています。

読み直すなかで、今泉さんが講義で伝えようとしていたのはこの部分かな? という一節を発見しました。最後にそこを引用して、稿を閉じたいと思います。

《私は、森で暮らす実験から、少なくとも次のことを学びました。人は夢に向かって大胆に歩みを進め、心に描いた理想を目指して忠実に生きようとするなら、普通の暮らしでは望めない、思いがけない高みに登ることができます。かつての生き方の不要な部分をすっかり捨て去り、見えない心の境界を越えることができます。そして新たに、どこでも通じる広く自由な法則が、環境と心の中に打ち立てられます。あるいは、すでに知っている法則も、自分にいっそうかなった形で、広く、より的確に理解することができます。そして、人として高い次元の生き方をする資質が備わります。

人は、暮らしを簡素にすればするほど、当たり前の法則より多くを素直に受け入れることができます。独り居は独り居でなく、貧乏は貧乏でなく、弱点は弱点でない、とわかります。あなたが空中に理想の城郭を描けたなら、それは素晴らしい成果です。でも、夢は頭の中に描くだけでなく、実現したらいいでしょう。あとは、理想の城郭の下に基礎を築けばいいのですから。》

(『ウォールデン 森の生活』第18章「結論」)

もしまだ読んでいないなら、これを機に、ぜひ『ウォールデン 森の生活』を読んでみてください。どこから読んでも密林に迷い込める豊穣なる森で、心に野生をチャージしてみてください。

よい旅を!

■参考文献

ヘンリー・D・ソロー著今泉吉晴訳『ウォールデン 森の生活』上・下(小学館文庫)

伊藤詔子著『はじめてのソロー-森に息づくメッセージ』(NHK出版)

今福龍太著『ヘンリー・ソロー 野生の学舎』(みすず書房)

ヘンリー・D・ソロー著 今泉吉晴訳

『ウォールデン 森の生活』

「人は一週間に一日働けば生きていけます」という名言で知られるシンプルライフの名著。ヘンリー・D・ソローは、一八〇〇年代の半ば、ウォールデンの森の家で自然と共に二年二か月間過ごし、自然や人間への洞察に満ちた日記を記し、本書を編みました。邦訳のうち、小学館発行の動物学者・今泉吉晴氏の訳書は、山小屋歴三十年という氏の自然の側からの視点で、読みやすく瑞々しい文章に結実。文庫ではさらに注釈を加え、豊富な写真と地図とでソローの足跡を辿れます。産業化が進み始めた時代、どのようにソローが自然の中を歩き、思索を深めたのか。今も私たちに、「どう生きるか」を示唆してくれます。