今回は、実は釣り初心者にこそ挑戦してほしいアユの友釣りを解説します。

- Text

アユ釣りは初心者でも挑戦できる

かつてアユ釣りを学ぶ場としては、ベテランから初心者への直接の手ほどきが主流で、初心者には敷居の高い釣りでした。

しかし現在は、アユ釣り人口が減少していることもあり、漁協や釣具店などが積極的に初心者教室を開いたり、ウェブサイトや動画による解説などもあったりと、初心者でもアユ釣りに挑戦しやすい環境が整っています。

かつての敷居の高さはほぼ無くなったと言ってもいいでしょう。

アユ釣り初心者は友釣りがおすすめ

アユは古くから河川流域の住民との関わりが深く、大量に捕獲することを目的とする漁としての投網をはじめ、ありとあらゆる漁法が編み出されてきました。

なかでも釣りとして楽しむのであれば断然おすすめなのが友釣りです。投網など他の漁法に比べれば獲れる量では劣りますが、比べ物にならないほど面白さと妙味があるのが友釣りです。

アユ釣りをするのなら、ぜひ友釣りに挑戦してみましょう。

年魚としての鮎の行動を知る

1年で一生を全うする魚を年魚と呼び、アユもそのひとつです。

稚魚の期間である冬から春先を河口近くの海や、生息が可能な一部の湖で過ごし、気温が上がり始める春の終わり頃から初夏にかけて河川を遡上します。

そして夏を河川内で過ごしながら急速に生育して、肌寒くなる晩秋にかけて河川を少しずつ降下しながら産卵をしてその一生を終えます。

産卵された卵は2週間ほどで孵化し、産まれた稚魚は海や湖まで降下して冬を過ごし次の世代となります。

アユの友釣りシーズン

アユの友釣りがシーズンを迎えるのは、遡上したアユが河川で急速に生育する夏から秋にかけてとなります。

河川に遡上したアユは川底の石に生えるコケ(藻類)を食べ、その際のアユの動作から釣り人の間では「コケを舐める」や「コケを食む(はむ)」と表現されます。

野生のアユ(野アユ)はコケの生えた石の周囲を自身の縄張りとして、侵入してくる他の魚、特にアユを執拗に追いかけまわし、体当たりをするなどして追い払う習性があります。

この習性を利用したのがアユの友釣りというわけです。

アユの友釣りに必要な道具

鮎竿

鮎竿は、他の釣りではなかなかお目にかかれない9mもの長い竿が主流となっていて、その長さからくる重量を解消するため、数ある釣り竿のなかでも最高品質といえるような材料が使用されるため高価になりがちです。

しかし、初心者の最初の1本としては入門用グレードの7m程度の短竿と呼ばれるタイプで十分です。7mであれば短い分軽量感もあるため、高価なグレードの9mの竿を上回る使用感のものもあります。

また、アユ釣りにハマり中核となる9mの竿を購入しても、7.0mの竿は買い替えることなく所有し続けて規模の小さい河川用や予備として末永く使い続けることができます。

シマノ(SHIMANO) ナイアード 7.0m

仕掛け

アユ釣りの仕掛けは大変奥が深く、各パーツやラインの役割を理解しようとするとそれだけで気が遠くなるかもしれません。

ただ、とりあえずアユ釣りをやってみるのであれば開封してすぐ使える完全仕掛けを使用すれば問題ありません。

筆者も最初から仕掛けの構成を頭で理解しようとしても難しく、実際に釣りをしながら覚えたものです。

アユ釣りの基礎を学ぶのであれば水中糸と呼ばれる箇所が初心者でも扱いやすいフロロカーボンもしくはナイロン製のものを選び、必ず予備もいくつか用意しておきましょう。

また、鮎竿はリールのない延べ竿のため、竿の全長と仕掛けの全長は合わせる必要があることには注意が必要です。

シマノ(SHIMANO) マスターフロロ II 完全仕掛け ショート

オトリ缶

アユの友釣りはオトリ鮎を購入することから始まります。

購入したオトリ鮎を釣り場まで持っていく際に必要になるのがオトリ缶で、友釣りの必需品となります。

缶とはいっても現代の友釣りでは樹脂製の箱型が主流です。

オトリ缶は、浅瀬に沈めて使用することが多くあります。たとえば、オトリ鮎を川の水温に慣れさせるときや、大漁で引き船に収まりきらない鮎を移しておくときなどです。そのため、目立つ色のものを選ぶのがおすすめです。

また、アユは周囲の色に体色を合わせて変化するといった性質があるため、オトリ鮎の色が黒いほうがいいというこだわりがあれば暗い色味のものを選ぶと良いでしょう。

シマノ(SHIMANO) オトリ缶R オレンジ OC-012K

エアーポンプ

オトリ缶とセットで必要になるのがオトリ鮎を活かしておくためのエアーポンプです。

ほとんどのオトリ缶の上部にはエアーポンプを取り付ける窪みが設けられており、ぴったりと収まるサイズのものを選ぶ必要があります。

エアーポンプは乾電池式のものが主流で、エアーポンプが作動しなければオトリ鮎は酸欠で簡単に息絶えてしまうため予備の乾電池も含めセットで購入するようにしましょう。

車のシガーソケットから給電できるものもあり、オトリ鮎の購入から釣り場までの距離がある場合はおすすめですが、端子部に水がかからないように注意する必要があります。

ダイワ(DAIWA) ジェットエアーアルファ V

引き舟

引き船は川に浸けることで水が内部を循環し、釣れた鮎を活かしたまま確保しておく友釣りの必需品です。

川に立ち込んで釣りをする際には鮎ベルトに引き船のロープをカラビナで装着しながらの釣りとなります。水流抵抗を減らしたり姿勢を安定させるため船の形をしていることから引き船と呼ばれます。

釣れたアユを引き船に入れるための投入口の形状の違いや、入門用からベテラン向けまで数多くのラインナップがありますが、一度購入すれば長い間買い替えの必要がないアイテムなので、絶対にアユ釣りを続けるというのであれば初めからベテラン向けの機能性に富んだものを購入するのもおすすめです。

オトリ缶・引き船ともに、鮎釣り用品のなかでは大変かさばるアイテムですが、オトリ缶とメーカーを揃えることでオトリ缶の中にぴったりと引き船を収納することができます。

シマノ(SHIMANO) 引舟 アドバンスパワー2 HI-052N

鮎タモ

鮎タモは、掛かった鮎を取り込むだけでなく、仕掛けを収納するボビンなどを一時的に入れておく場所としても使われます。川の中では物を置く場所がないため、鮎タモをちょっとした作業台のように使い、竿を伸ばしたり、仕掛けのメンテナンスをしたりする場面もあります。友釣りには欠かせない必需品です。

鮎タモ内のオトリ鮎の位置が安定するように底にいくにつれ網の形状が絞られたものや、枠周辺の網を袋状に編むことで勢いの良いオトリ鮎の飛び出しを防ぐ形状のものなどがあります。

鮎タモも一度購入すればなかなか買い替えが起きないアイテムのため、アユ釣りを続けるのであれば、はじめからグレードの高いものを購入するのも良いでしょう。

ダイワ(DAIWA) 鮎ダモSF競技3915速攻

鮎ベルト

鮎タモを腰に挿しておく、引き船のロープを装着する、ゴミ入れやドリンクホルダーを取り付けるといった多くの役割をするのが鮎ベルトです。

鮎ベルトは各社の工夫がひときわ盛り込まれているアユ用品で、鮎タモを挿しやすい材質のものや川の流れのなかで引き船を安定させる取り付け部など、あらゆる機能が設けられています。

近年では、ベルト内部のワイヤーをダイヤルによって締め付けることで唯一無二のフィット感を実現するものなどもあり、一度店頭で試着してみるもの良いでしょう。

タックルインジャパン(Tackle In Japan) スライダー鮎ベルト FBIII

アユ釣りにあると便利な道具

八の字結び器

アユ釣りの仕掛けに使用されるラインは大変細く繊細で、素手で結ぶといった作業も難しい場合があります。

八の字結び器があれば極細のラインでも八の字結び(ループ)を簡単に作ることができます。

ダイワ(DAIWA) 速攻8の字むすび

水温計

後で詳しく述べますが、慣れないうちは水温計で川の水温とオトリ缶の水温を計って、急激な水温差でオトリ鮎が息絶えないように注意する必要があります。

また、同じ河川に釣りに通う場合などは毎回水温を計ることで、その川でよく釣れる水温の目安などがわかるようになります。

ダイワ(DAIWA) 水温チェッカー

ピンオンリール

アユ釣りは川に立ち込むことが多く、アユ釣り用のフィッシングベストなどは収納ポケットもスリムに抑えられているため、比較的使用頻度の多い上記の小物類はポケットに仕舞うよりベストやシャツの外側に装備するのがおすすめです。

ピンオンリールは、結びつけておけば使用するときは手元までワイヤーが伸び、手を放せばリールが自動的に巻き取る便利なアイテムです。

シマノ(SHIMANO) ダブルピンオンリール PI-411R

アユの友釣りの方法

遊漁券とオトリ鮎を購入

アユの友釣りは遊漁券とオトリ鮎の購入からスタートします。

遊漁券はその日のみ有効な日釣り券と、シーズン通して使用できる年券があり、足しげく通う河川であれば年券の購入がおすすめです。

購入するオトリ鮎の数はよほどの自信がなければ2尾が目安です。初心者の方でなおかつオトリ(が購入できる)店から河川まで車で移動しなければならいほど距離がある場合は、トラブルの際に買い足すことが難しいため4尾ほど購入しておくと良いでしょう。

購入したオトリ鮎は、オトリ缶に入れてエアーポンプを忘れずに作動させておきましょう。エアーポンプから伸びるエアーホース(エアーストーン)が水に浸かっていることも要確認です。

友釣りポイントを選ぶ

アユの友釣りでのポイント選びは何よりも大事です。

筆者は大ベテランの友釣り師の方から、昔はオトリ鮎が無ければ笹の葉に仕掛けを結んでオトリ鮎に見立てて最初の1尾を釣った、という話を伺ったことがあります。

それくらいアユは「居れば釣れる魚」であり、ポイント選びを間違えなければ誰でも簡単に釣ることができます。

橋から真下を見下ろして視線を広く見ていると、時折アユが藻を食む際に体をくねらせる白い腹がキラッと光り、アユの遡上量の多い河川であれば縄張りを持った野鮎が他の鮎を追いかけまわす様子も見えることがあります。

このようなアユの姿が目視で確認できれば釣果が期待できるポイントといえます。

オトリ鮎を川に慣れさせる

アユは水温の急激な変化に弱く、オトリが購入できる店の生け簀と河川の水温差が大きいと、オトリ鮎は簡単に息絶えてしまいます。

水を触ってみて水温差を少しでも感じるのであれば水をオトリ缶に直接流入させず、手で川の水をオトリ缶にすくい入れるなどして少しずつ水温を近づけていきます。

手の感覚で水温差が分からない程度になったらオトリ缶を浅瀬に沈め、さらに川の水にオトリ鮎を慣れさせます。

手の感覚が心配であれば、水温計で実際に水温を計ると良いでしょう。

オトリ鮎が川の水温に慣れたらオトリ鮎をオトリ缶から引き船に移し、いよいよ釣りを始めます。

鼻カンとサカサ針を使う

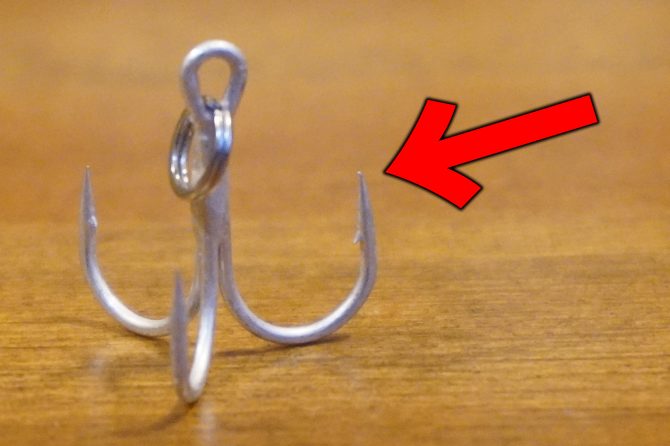

まず、サカサ針のハリス止めにイカリ針のハリスを取り付けます。

次に、慣れてしまえば難しくはありませんが、初心者の方が最初にぶつかる壁となるのが、オトリ鮎を鮎タモに移し、鼻カンを通す作業です。

オトリ鮎を握る感覚としては新生児の手を握るくらいの力加減です。また、親指と人差し指の腹でオトリ鮎の両目を覆うことで落ち着かせることができます。

慣れないうちはオトリ鮎に逃げられないように鮎タモの中で鼻カンを通すようにし、鼻カンさえ通してしまえばオトリ鮎に逃げられることはないので、外に出してしまって大丈夫です。

そして尻ビレの付け根にサカサ針を刺したら、弛んだ仕掛けが絡まないようにラインのテンションをできるだけ抜かずにオトリ鮎を川に放ちます。

いかにオトリ鮎を弱らせずに一連の動作ができるかが重要で、オトリ鮎が弱っていなければ沖に向かって元気に泳いで行ってくれることでしょう。

オトリ鮎を泳がせる

あらゆる釣法があるアユの友釣りですが、初心者の方にはじめに実践してほしいのが「ゼロテンションの泳がせ釣り」です。

まず強めのテンションを掛けてみてオトリ鮎が首を振って抵抗する感触を竿を握る手で確認します。その感触を覚えておき、少しだけ竿先が曲がりつつもオトリ鮎が抵抗しないくらいのテンションがゼロテンションです。

鮎が釣れるポイントかつオトリ鮎が元気であれば、ゼロテンションを保つだけで泳ぎまわるオトリ鮎が勝手に野アユを挑発して連れてきてくれます。

ゼロテンションは友釣りの他の釣法でも基礎となる感覚ですので、よく身体に染み込ませておくと上達が早いと筆者は考えます。

アユを取り込む

ビビビッという鋭いアタリの感触と目印の振動があれば野アユが針に掛かった合図です。

掛かったアユの取り込みも友釣りの難しさと面白さのひとつで、オトリ鮎の扱いに次いで初心者の方がぶつかる壁といえます。

釣れた野アユを次のオトリ鮎に使用する循環の釣りである友釣りでは、掛けたアユを逃がさないことが何よりも大事といえます。

オトリ鮎が弱り泳ぎが悪くなると釣果を伸ばすのが格段に難しくなるので、失敗した際のリスクが非常に大きい引き抜きは、2尾程度の野アユを確保してから挑戦してみるのがおすすめです。

初心者の方は岸辺までアユを誘導し、ラインを手で掴んでアユを持ち上げて鮎タモに収める「引き寄せ」から始めると良いでしょう。

アユ釣りを初心者がする際の注意点

天候に注意する

アユの友釣りは夏の釣りであり、天気予報にはない夕立も頻繁に発生します。

山あいの雲の様子をよく観察して雨が降っていそうであれば、中州などには立たずにすぐに撤収できる場所で釣りをするようにしたり、確実に大雨が降っていると思われる場合は、釣りを中断する勇気が必要です。

また、開けた河川では長尺の鮎竿への落雷にも注意が必要で、雷が鳴ったら竿を低く降ろし、静かに素早く仕舞うようにしましょう。

雷が鳴らずとも竿が帯電したかのようにビリビリした際には、次の瞬間には雷が落ちる可能性があるため特に注意しましょう。

周囲の釣り人と距離を取る

アユの友釣りは盛期に比べ人口が減少しているとはいえ、熱狂的なファンが多い釣りです。

よく釣れるという情報のある河川にはすぐに釣り人が集結し、入るスペースが全く無いといった状況もしばしばです。

鮎竿は非常に長尺であるため、隣の釣り人とは、一定の距離を置かないと竿同士がぶつかるといったトラブルが発生し、さらに繊細なつくりでもあるためぶつかることによって簡単に破損してしまいます。

他の釣り人とは最低でも竿1本分の距離を取り、隣に入る際にはあいさつを心掛けるようにしましょう。

道具の流下に注意

オトリ鮎を川に慣れさせるためにオトリ缶を浅瀬に沈めたり、休憩の際に引き船を川に浸けておくといった際には流下に注意する必要があります。

オトリ缶を浅瀬に沈める際にはオトリ缶の上に大きい石を乗せておいたり、格子状の内蓋を流れの下側に向けるといった工夫をするようにしましょう。

引き船を川に浸けておく際には、ロープを大きな石にくくり付けておくと良いでしょう。

また、残念な話ではありますが道具や鮎の盗難もよく起きています。オトリ鮎をひと晩預かってくれるオトリ店もあるため、連日で釣りをする際には川に浸けておくのではなく、預けるのがおすすめです。

暑さ対策を万全に

アユ釣りの盛期である夏は熱中症への注意が特に必要です。

特によく釣れるタイミングでは、水分補給を忘れてしまいがちなので、意識的に水分を多くとるようにして、丸一日アユ釣りをするのであれば予備の水分もクーラーボックスなどに用意しておくようにしましょう。

また、気温が高い日には清流の水辺であっても暑さに苦しさを覚えることもあります。

そんな時は川の水を首まわりに掛けてみたり、思い切って水に全身浸かってみるのも、大変気持ちいいものです。

アユ釣りは初心者だって楽しめる!友釣りに挑戦しよう

アユ釣りはあまりにも特殊な釣り方のため、見方を変えれば、他の釣りの経験が豊富だとしてもアユ釣りに関しては初心者からのスタートと言っても過言ではありません。

釣りの初心者であってもベテランであっても、スタート地点はほぼ同じなのがアユ釣りなのです。

決して敷居が高いからと物怖じせず、鮎釣りの世界に飛び込んでみてはいかがでしょうか。