CONTENTS

人生初の草笛の音は……!?

ゲーム端末に比べれば素朴で地味だが、子供たちの目が輝くという点でひけをとらないアクティビティーが草花遊びだ。

ビーパルに配属されるまではインドア派だった編集・ハラボーを一日野原で遊ばせてみた。

「しゃぼん玉遊びはやったことがあります。けれど、タンポポの花茎がまさかストローになるとは! 勉強になりますね」

次は、昔の子供がよくやった10円玉みがき。くすんだ10円硬貨をカタバミの葉でこすると、あら不思議。輝きが戻る。

「わあ、みるみる光っていく。これは楽しすぎ! もったいなくて買い物に使えない(笑)」

そして、草花遊びでは昔からの大定番で、使う植物によって難易度の変わる草笛だ。

「カラスノエンドウの難易度は中くらいですか? じゃあわりと簡単ですよね。あれ、ちっとも鳴らない……。なんでだ?」

それはそうだ。トランペットだって最初からうまく吹けるわけではない。自然素材の野草は、質感も構造も異なる。その違いを身体感覚でつかみながら、唇からの息の振動で共鳴させるのが草笛のコツなのである。

そしてついに、カラスノエンドウと格闘していたハラボーの目が輝いた。「プゥー」。小さなおならのような響きだったが、それは人生初の草笛の音だった。

タンポポ❶しゃぼん玉飛ばし

花茎を軽めにつまみゆっくり引っ張ると、ハサミを使ったようにきれいに切れる。力を入れすぎると花茎が潰れるので注意。

中はストローのような中空になっている。切断面からにじみ出る乳液は舌に触れると苦いが、とくに健康に問題はない。

↓

端から1㎝くらいに、4~8分割の切り込みを入れる。3分ほど水に差すと、先が放射状に開く。

↓

先が開くと連射で飛ばすこともできる。太さや開きによってしゃぼん玉液との相性が変わるので、吹き方で調整しよう。

空や緑も映るよ!

液の容器は山菜のイタドリの茎。大きくなると節のある中空状に。茎が似たタケニグサは毒草なので注意。

↓

節をひとつ残してのこぎりで切る。ストローを差すとあふれやすいので、液は容器の七分目まで。

タンポポ❷ドライ綿帽子

タンポポは花が終わると丸い帽子状の綿毛ができる。衝撃を受けると散りやすいが、開かないうちに持ち帰り、広口瓶の中でゆっくり乾燥させると、花火のようにきれいに開く。

木やコルク蓋付きのガラス瓶の蓋中央に穴を開けピアノ線を差す。ピアノ線に花茎をかぶせて固定。

しぼんだ先端に白い綿毛が見える左端の状態がベスト。2日ほどで満開に。

カタバミ 10円玉みがき

磨くと光るのは、カタバミにはシュウ酸という酸性物質がレモン果汁並みの濃度で含まれているため。

銅は酸素に触れると色がくすむのが早いが、酸で磨くと被膜が溶け金属光沢が戻る。遊んだ後は手洗いを。

カラスノエンドウ ピーピー笛

カラスノエンドウの青いさやを使う。必ず鳴るとは限らないので、多めに採取しておこう。

↓

さやの背中側(反りのある方)の中央に爪で切れ目を入れて割る。腹側は割らないように。

↓

「丁度いい熟度のさや」

さやが若すぎても熟しすぎても鳴りにくい。ちょうどよく共鳴する皮の堅さは、練習の中でつかむしかない。

↓

種を取り除く。さやと種がつながっていた白っぽい綿の部分も爪ですべてこそぎ落として、さやの内側全体をなめらかにする。

↓

ぴ〜ぴ〜

さやの上部4分の1ほどをハサミで切り落とし、残った部分を唇に挟む。切断面は外側に、さやの割れ目は横向きに。吹きながら振動を感じる位置を探そう。

よいさやに当たれば、簡単な曲も演奏可能だ。さやが乾くと鳴らないので、家で練習する場合は濡らして持ち帰る。

ヤブカンゾウ ホイッスル

食べられる野草?

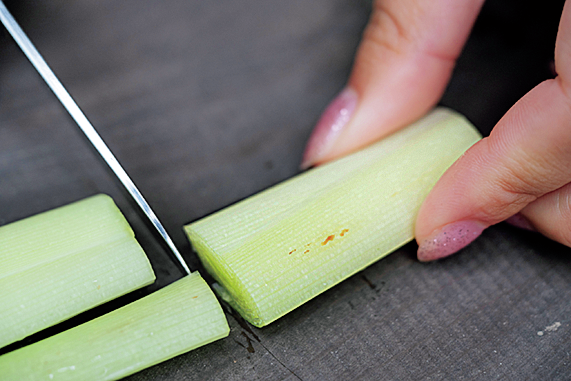

ヤブカンゾウの笛は、小鳥のさえずりのような音色。強く吹けばホイッスルに似た音に。根元近くの葉柄の部分を使う。

葉柄の白い部分をナイフで5㎝ほどの長さに切る。どの部分でも鳴るわけではないので、はじめのうちはなるべく多めに用意しておく。

↓

向かい合わせに重なっている葉柄を丁寧に剥がしていく。Cの字状の右側のすき間が薄い膜でふさがったような形のものが鳴りやすい。

↓

すき間があるほうを口の奥へ向けてくわえ、勢いよく息を吸う。膜状の部分が共鳴して甲高い音が出る。

ヨシ 葉っぱ舟

水辺で見られるヨシの葉は、折り紙の要領で舟を作ることができる。

↓

葉の先端3分の1を山折りし、そこへ爪で均等な幅の裂き目をふたつ入れる。裂き目の深さは3㎝ほど。

↓

裂いた両端を真ん中に引き寄せ、一方へもう一方をくぐらせると、縁が立ち上がって舟の形になる。

↓

反対側も同様にすれば、リアルな川舟のでき上がり。水に浮かべてもバランスが良く、走らせて遊べる。

芯の部分は笛にもなります

茎は笛になる。内芯を抜いて残った円錐型の外芯を吹けば、誰でも90%は鳴る。

オオバコ ひっぱり相撲

オオバコの花茎は丈夫。その性質を利用した遊びがひっぱり相撲だ。花茎どうしを交差させて引き合い、切れたほうが負け。

↓

オオバコの花茎は単純な引っ張りには強いが、組織が硬く折り曲げに弱い。そこで爪でしごき、茎を柔らかくする。相手がこの技を知らなければ必勝だ!

本来のひっぱり相撲では在来種のオオバコを利用する。

外来種のヘラオオバコの花茎も丈夫で、遊びに使うことができる。

※構成/鹿熊 勤 撮影/藤田修平

(BE-PAL 2025年7月号より)