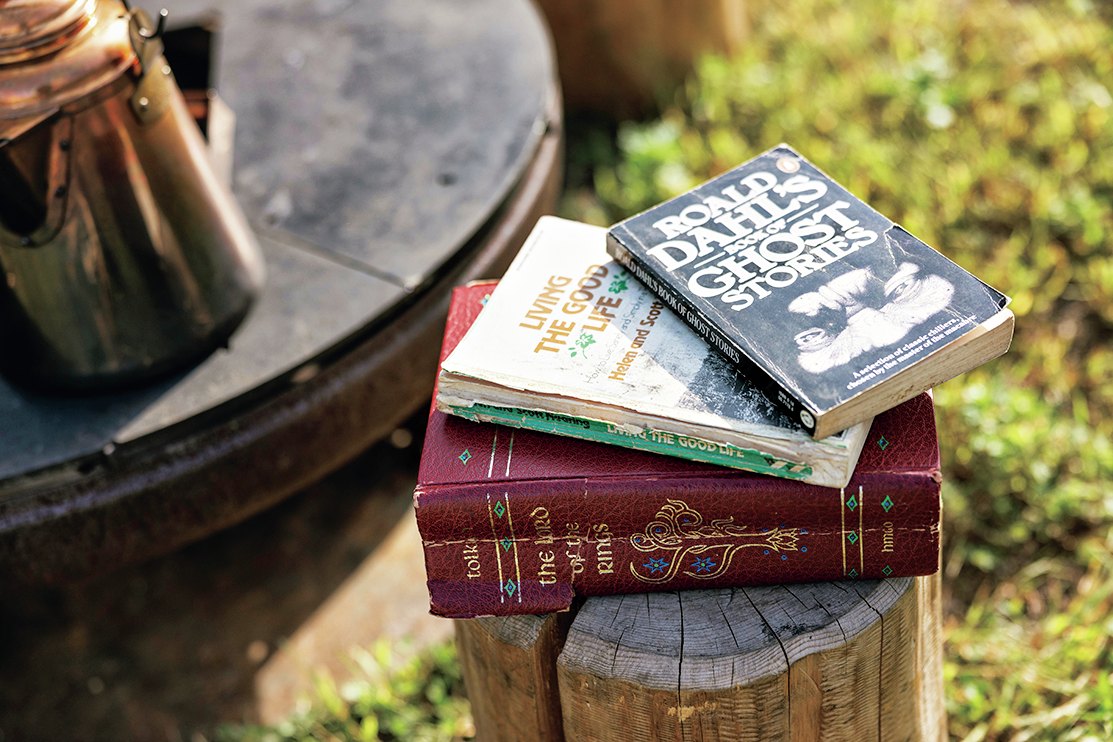

ファイヤー・サイドで読む本は、何度も読み返したい名著である

左奥のクルマに注目! アウトドアフィールドを巡る本の野外移動販売車『Honjour! Car(ホンジュールカー)』がサイトを演出し、対談を盛り上げた。

ファイヤーサイド代表 ポール・キャスナー(右)

1953年生まれ。'87年に薪ストーブ輸入元「ファイヤーサイド」を設立。日本各地で薪ストーブの講演活動を行なう。著書に『viva! 薪ストーブクッキング』(グッドライフプレス刊)など。

ビーパル編集長 沢木拓也(左)

大学ワンゲル部時代の飯炊きで培ったガソリンコンロの取り扱いに自信あり。セカンドハウスを購入し、週末は自由に焚き火を満喫中。

焚き火と読書は、いつも暮らしの中にありました。

沢木(以下・沢):「ポールさんはマサチューセッツ州の生まれですが、小さいころから暮らしの中に火があったのでしょうか?」

ポール(以下・ポ):「家には鋳物製の暖炉があって、とくに冬は火が欠かせない暮らしでした。薪を切って、割って、燃やす。一連の行為は、私のDNAに刻まれているんでしょう。小さいころから火をいじることが好きでした。電気、ガスがないメイン州の湖畔のフィッシングキャビンを数家族で所有していて、夏になるとよく遊びに行ったのを覚えています。

薪にするにはどの木が良いか?斧をどう入れたら割れるか?いつの間にか習得して10歳くらいから薪を作っていました。小屋には暖房用のフランクリンストーブと、調理用のオーブンストーブが計2台あって、自分で釣った魚を自分で温めたストーブで焼いて食べる。いま自宅にも薪ストーブが3台ありますが、そのころの良き思い出が影響しているのでしょう」

沢:「日本では、IHコンロだとガスの炎さえ見られない家庭があります。キャンプをしない限り、火を焚く習慣はほとんどなくなってしまいました。アメリカではどうでしょう?」

ポ:「アメリカには子供たちだけでキャンプをするサマーキャンプやボーイスカウトといった文化が根強くあって、ほとんどの子が火を扱う経験があります。私の息子は24歳で首都圏に住んでいますが、毎週のようにソロキャンプで火をおこしているみたい。小さいときからマッチでストーブの火をつけるのが、彼の仕事だったから火を見ずにはいられないのでしょう(笑)」

年に必ず一度読む本は母親からのプレゼント

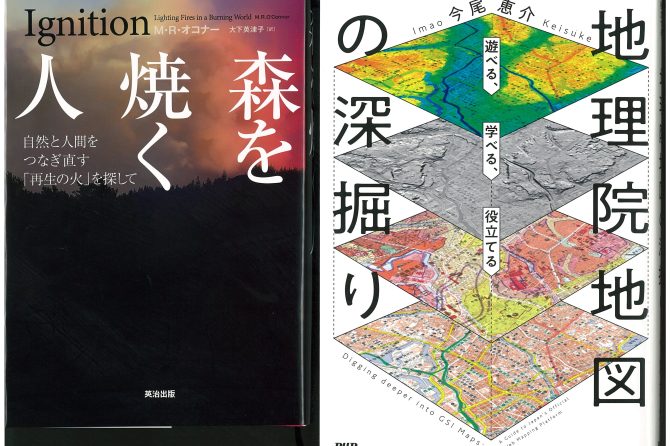

沢:「今日は、焚き火の前で読みたい本を持ってきていただきました。この辞書のような厚い本は?」

ポ:「23歳の誕生日に母からもらった『ロード・オブ・ザ・リング』です。上中下3巻の長編ですが、いまでも年に一回は読みます。最近は電子書籍やオーディオブックでも本を読みますが、やっぱり手にとって紙の文字を読むと頭の中で絵が描けます。とくにこのような物語は、頭が冒険するというか、イマジネーションが働きます」

沢:「本はページをめくる作業と、紙の手触り、においが脳の吸収力を高め、内容がスッと頭に入ってくる感じがします。続いて、2冊目はなんでしょう?」

ポ:「1954年に自費出版され、1970年代の自然回帰や反戦運動で注目された『LIVING THE GOOD LIFE Helen and Scott Nearing』。うちの出版部門『グッドライフプレス』はここから名前をとりました。

著者である経済学者のスコットは、第一次世界大戦への米国の参戦に反対したため、連邦政府から反逆罪で裁判にかけられました。その後、ブラックリストに載せられ彼の教科書は学校から取り上げられた。そんな権威に反抗するため、土地を開墾して自ら生きる術を選んだ。妻のヘレンと一から石の家を建て、薪を人力で作り、農作物を育てて自給自足する生活を綴った本です。

彼らの現金収入は、この本の印税と自ら採集したメイプルシロップ。ときどき手にして、パーツパーツで読み返す、私のライフスタイルに影響を与えた本です。ですが最近は、開くことがとても少なくなりましたね。彼らの生活術を吸収したからでしょうか」

情報があふれるネット社会。真実は本の中にある

沢:「ポールさんは、菜園を熱心にやられているそうですが、この本に影響されたと?」

ポ:「野菜の育て方、保存方法、当時まだ指摘されていない農薬についていろいろ書かれています。そんな彼らを見習って、畑で野菜をいっぱい育てています。健康を維持することを意識して、そのとき実った旬の野菜を薪オーブンで料理して食べる。今年はハバネロを育て、料理本を見ながらはじめてソースを作りました。焚き火で焼いたハンバーガーにつけて食べると、めっちゃ美味い(笑)」

沢:「ライフスタイルの礎ともなった本なのですね。とくに印象に残っている言葉があったら教えてください」

ポ:「"火災保険に入るくらいなら、家をもう一軒建てよう"(笑)。あと、薪について記している言葉が、すごく自分に合いました。買うエネルギーと自分で作るエネルギーがあって、後者は自分で管理できる薪経済であると。例えば、どんぐりの木を20本切ったら、40本植える。永遠にエネルギーを得る循環を作る。これこそが、一方通行じゃない本来の経済だとスコットはいいます。

その薪を彼らはのこぎりだけを使って人力で切る。斧で割って乾燥させたものが、自分たちの貯金箱だと。1日1時間、薪を作る運動を365日続ければ、暖房と調理、風呂で必要なエネルギーは確保できる。小分けした仕事をコツコツやることが暮らしにとって大事だという。彼が経済学者だから書いてあることが、すべて理にかなっていて一言一言が心に響きます」

沢:「ページの隅に、ポールさんの手書きのメモが書いてありました。ページを開きすぎて表紙が剥がれそうです。本自体がポールさんの人生を醸し出しているようで、かっこいい。本というモノ以上の存在感、風格がありますね」

ポ:「これを買ったのは学生のときだったと思うけど、手にすると当時の気持ちに戻る感覚はありますね」

沢:「わたしの1冊は、一昨年亡くなった作家、野田知佑さんの対談集です。20歳のときに読んで、講演会へ行ってサインをもらった思い出の本。手にすると、当時将来に悩んでいた青春時代が蘇ってきます。本は過去の自分に出会えるツールであり、時代を超えて何度も訴えかけてくるスピーカーでもありますね」

炎と怪談と野宿が想像力を掻き立てる

沢:「ラスト、3冊目はゴーストストーリーですか?」

ポ:「イギリスのロアルド・ダールという作家がゴーストストーリーだけを集めた選書、怪談集です。彼は、映画になった『チャーリーとチョコレート工場』を書いた作家として有名です。アメリカでは昔からサマーキャンプに怪談が付きもので、焚き火を囲みながら誰かがゴーストストーリーを始める。で、テントに帰った子供たちは怖くて眠れなくなる(笑)」

沢:「日本でいうと囲炉裏端で語り継がれる昔話でしょうか。怖い話を交えて子供の想像力を掻き立てる。暗闇に絶え間なく揺れる炎が、いい効果を演出する。そういう意味でも、炎と物語は切っても切り離せないものとして、人間の暮らしに根付いてきたものといえます」

ポ:「でも、やっぱり怖いだけじゃなくて、笑いたいです。ロアルド・ダールの本は、ほかにもたくさん持っていて、皮肉やコメディーが詰まっていておもしろい。笑う健康法があるっていうくらいだから、笑うの大切。1か月に1回ぐらいお腹が痛くなるくらい笑ったら、みんな健康になると思います。編集長のこの本は、何?」

沢:「屋久島に住んで自給自足生活をしている詩人の本です」

ポ:「火の前で読む詩もいいね」

沢:「普段の生活でなかなか詩を読むことってないんですけど、焚き火のまえだとじっくり味わえるというか」

ポ:「私のお母さんはよく詩を詠んで、自ら詩集を作った詩人でした。出版はしてないから世には出ていないけど」

沢:「へー、すごい。ポールさんは言葉や本を大事にするお母さんに育てられたんですね」

ポ:「焚き火で読書もいいけど、これからの季節は体を動かすことも好き。今日は撮影がなければ、あの日本百名山、木曽駒ヶ岳へ登りたかった。上は紅葉が始まったからね」

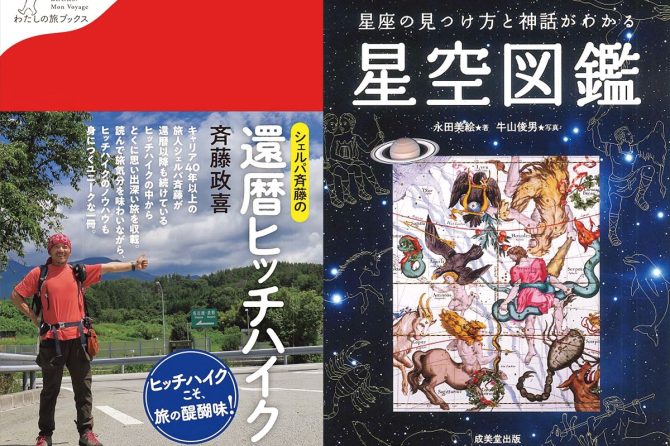

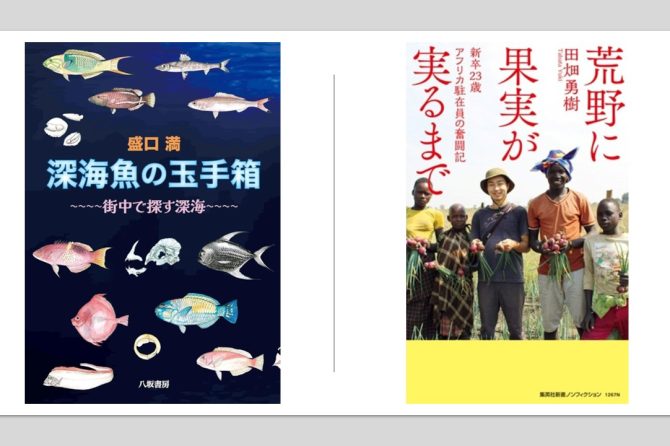

30冊ほど持参した愛読書のなかから読書家ポールさんが選んだ本は、小説、ノンフィクション、怪談の3種類。いずれもこれまで何度も読み返してきた人生のバイブルともいえる本だ。

編集長沢木が厳選した本がこちら。右から「羆撃ち久保俊治 狩猟教書」「火を焚きなさい―山尾三省の詩のことば」「風になれ、波になれ 野田知佑カヌー対談集(※販売終了)」

※構成/森山伸也 撮影/三浦孝明

(BE-PAL 2024年12月号より)