トークショーの様子。左が矢野智徳さん、右が前田せつ子監督。

「風のように草を刈り、イノシシのように土を掘る」――。

弱った自然を、その潜在的環境再生力で蘇らせたいと、地域の人と力を合わせて作業しながら学ぶ「大地の再生講座」を各地で開催する造園家で環境再生医(*)の矢野智徳さん。全国で月20か所ほどの現場を飛び回る矢野さんを、3年間追いかけたドキュメンタリー映画『杜人(もりびと) 環境再生医 矢野智徳の挑戦』が完成しました。その公開を記念したトークショーが開催。聞き手は、前田せつ子監督です。

*環境再生医:自然環境の再生だけでなく、自然とひとの関係の再生に取り組む人に、NPO法人「自然環境復元協会」が制定した資格制度。環境省「環境人材認定資格」。

関連記事:風のように草を刈る…映画『杜人(もりびと) 環境再生医 矢野智徳の挑戦』 公開記念トークイベント

昔は植物との付き合い方も、省エネだった

参加者「近年は街路樹や公園の木を強剪定(きょうせんてい)というのか、思い切った剪定をします。私たちが育ったころもそうだったのかしら? と思うのですが」

矢野「庭や街路樹や公園緑地や森に人が手を入れるのは当たり前と思われていますが、昔の人は、もっとも省エネでもっとも植物と良好な付き合いができるような範囲で手を入れていました。たくさん手を入れる時間的な余裕もなかったのかもしれません。そのなけなしの時間の中で、最小限の手の入れ方はどんなものか? 自分が造園の仕事をしながら見ていくと、やっぱりそれは風に倣っていました。時間もエネルギーも足らない世界で、それでも植物と共生しなければいけないという切実さがあったから、その作業の本質的な機能が見えていたのだと思います。

いまのようにすべてが足りている社会では、その作業の本質が見えなくなってしまう。でも日本の社会は足りていると思っているけれど、その環境を自分たちでまかなわれているか? というとそうではないですよね。食料も経済もエネルギーも、他の領域をおかしてまかなわれていたりする。そのことをもういちど結(ゆい…小さな集落や自治単位における共同作業の制度)の観点から、生態系の機能、(エネルギーや経済等の)循環の機能から見直していたら身の程とはなにか? 自立とはなにか? 足りるとはなにか? そういうことがちゃんと見えてくるだろうと。

そういう植物との付き合い方、手の入れ方を見ていけば、昔はそんなに木を伐らなくてよかったし、無駄なエネルギーは使わなくてよかった。いまの社会はあまりにも消費するものが多過ぎるわけです。それが、環境をいびつにしてしまっている張本人だろうと。身の程を知る、ほどほどにやっていくということが見えてくれば、植物との付き合い方も自ずと落ち着いてくると思います」

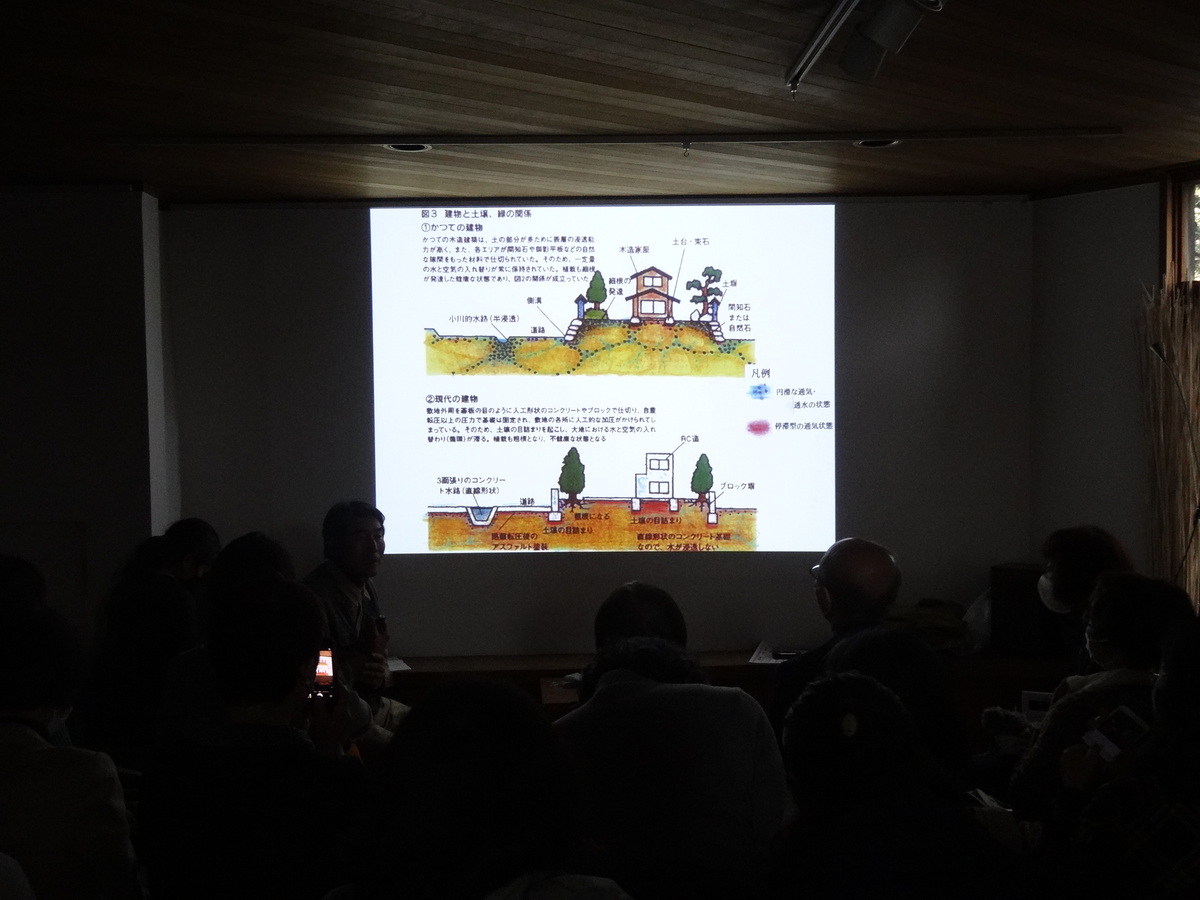

トークショーのあとにスライドを使って具体的な施工例、その方法を紹介した。左が矢野智徳さん、右端に前田せつ子監督。

映画の中で矢野さんは手頃な大きさに切った枝を手で持ち、風が木を揺らすように枝を揺らし、大きく揺れる部分をカットする。

「ここで風は枝を折ります。この枝の集合体が木です」と、風のように木を剪定する方法を説明する。

結(ゆい)についても「他の動物たちには動物たちなりの〝結”があって、ひと社会には人が群れをなすときの大事な連係機能として、〝結”のコミュニケーションがある。それは依存型ではなくて個々が自覚した、自立的な連携の結でないと群れの機能は失われてしまう。命を育んだり命を守る結にならなくなってしまう」と語る。

台風による河川の氾濫、土石流による被害があとを絶たない。「土砂崩れは大地の深呼吸」と矢野さん。(映画『杜人(もりびと) 環境再生医 矢野智徳の挑戦』から)

切実に関われば、植物との付き合い方も見えてくる

参加者「近くの大きな公園に背の高い立派な桜の木があったのですが、数年前の大風と大雨のときに、根っこから掘り起こされるように倒れたり、バキっと折れたりしました。それで、それらの桜の木は寿命で危ないからと伐られてしまったのですが、そうではないやり方があるのでしょうか?」

矢野「充分にあると思いますが、問題は人びとがそうしたことに切実な問題として関わっているか? キチンと感覚的に捉えているか? だなと。そうした桜の木が危ないかどうかは、本当はすぐにわかるはずです。でもある意味、満ち足りた世界の中で余裕で見ていても、それは感覚が教えてくれない。命がちゃんと息づいているかどうか、そこに切実に関わりを持っていないと。例えばわが子なら〝顔色が悪いな”というのはすぐにわかるかもしれませんが、東京駅の人込みやふだんの街並みで見知らぬ人の顔色を見て〝顔色おかしいですね”なんて言ったら怒られます(笑)。でもそんなふうに切実に関われば、危険木(きけんぼく:倒木の危険性が高い樹木)は危険木として、どういう処置をしてやらないといけないかが見えてくると思う。

国の名勝に指定されたある公園に講座で呼ばれて行ったんです。高校の修学旅行で訪れたときはその緑を見て感動したのですが、いまはもう無残な状態で。日本の代表的な鎮守の杜であるこの境内がこんなに痛んでいるのに、関係者は気づいていませんでした。感覚で捉えれば、歴然とおかしいことがわかるはずなのに。ひとのお医者さんもそうですけど、直接聴診器をあて、顔色を見、患者さんの様子を聞いて。それでデータ上の判断とをつきあわせ、同時進行でみていく。そういうやり方が不可欠で、そういうやり方をすれば必ずなんとかなるだろうと」

参加者「するとその桜の木は、危険木だったと?」

矢野「危険木かもしれませんが、それなりの処置をしてやればまだ、何十年も生きてきた命を次の世代へバトンタッチしていける。それをデータだけで見ていたら、危険木と診断したほうがいろいろな意味で対処しやすい、リスクが少ないんですね。でも命の世界でリスクはあって当たり前で。リスクなき、危険なき、命の世界ってありえないですから」

参加者「樹木医の方が木をみて、〝これは空洞が50%を超えるから伐採だ”と判断されたのですが、本当に伐るしかないのか、疑問に思ってしまって」

矢野「そういう空洞化した植物も(地面に穴をあけたりして)水脈を整え、呼吸できるようにしてやると1シーズン、半年ほどで息を吹き返します。すぐ伐ってしまうのではなく、植物本来の機能に基づいたシステムをつくっていかないと。僕は現場をずっとやってきて、木を目で見てもそうですが、実際に登ってみるとわかるなと。身体と身体で関わってみると、なかが空洞化していても、強い風圧に対してまだ十分に自分の身体の重さを支えるだけの状態かどうかが。ひとのお医者さんもそうですが数値だけではなく、実感学習というのか、ちゃんと生の世界を通して判断・診察する手法が必要だと思うんですよね」

映画『杜人(もりびと) 環境再生医 矢野智徳の挑戦』

(配給:リンカランフィルムズ)

●監督・撮影・編集/前田せつ子 ●アップリンク吉祥寺ほか全国順次公開中

文/浅見祥子