- Text

植物繊維とは?その基本知識を解説

植物の繊維はとても身近な存在で、昔から色々な種類の繊維が服やカゴなどに使われてきました。

身近な植物の繊維

植物の繊維と聞いて何を思い浮かべるでしょうか?まずは、今着ている服のタグを見てください。多くの服では綿が使われているはずです。

また、紙も植物の繊維から作られており、和紙には楮(こうぞ)や三椏(みつまた)といった木の繊維が使われてきました。

その他にも、最近ではあまり見かけなくなりましたが、竹、あけびや山ぶどうのツルなども使われてきました。以前、百貨店の物産展で山ぶどうのツルで作ったバッグを見たことがありますが、かなりの高級品になっています。

なぜ、植物の繊維が使われた?

日本全国に雑草を含む様々な植物が生えていて、採取しやすかったということが理由の1つです。しかも、植物は1度刈り取っても太陽の光と雨水があれば、毎年再生するので、とても便利な存在でした。

植物繊維の現在

綿は今でもよく使われていますが、現代ではナイロンやポリエステルなど化学的な製法で作られた繊維が主流になっています。

これは、植物由来の繊維は植物の収穫や処理に手間がかかるため、安い価格で、大量に生産するには不向きなためです。

どこでも絡まる厄介者‥クズ

ここからは、雑草由来の繊維について紹介していきます。

クズとは?

クズはマメ科の雑草です。種子だけではなく根からも再生することから、根を抜き取らない限り、毎年同じ場所から生えてきます。街中では、フェンスに絡まる姿をよく見かけますが、成長すると木や電柱まで覆ってしまいます。

アメリカでは、クズが社会問題になっていますが、実は、日本から持ち込まれたものでした。持ち込まれた当時は家畜の飼料や緑化用に使われていましたが、その後、森の木を枯らしたり農地に侵入するなど迷惑な雑草となってしまいました。

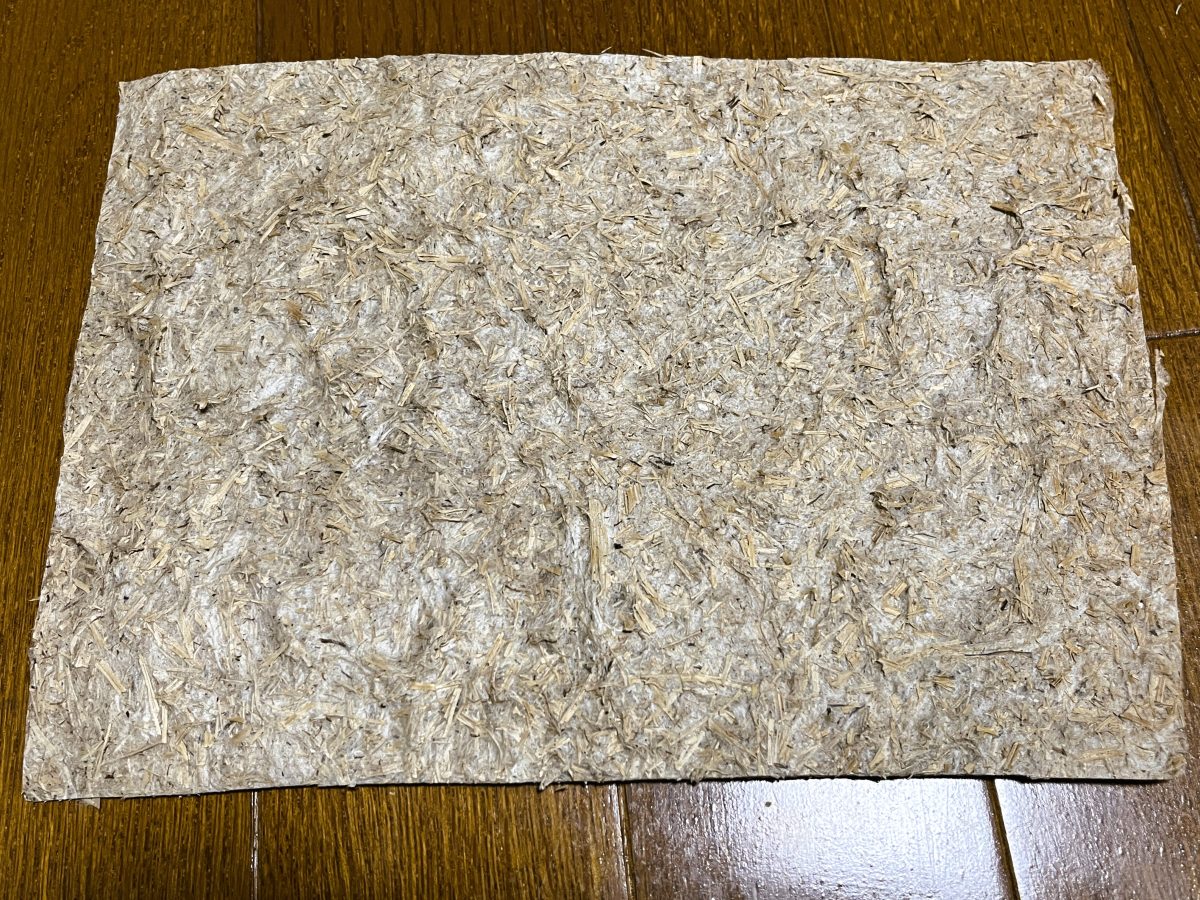

クズの繊維

クズの茎で作った繊維は葛布(かっぷ、くずふ)と呼ばれ、生産地としては静岡県の掛川市が有名です。掛川の葛布は、医師で植物にも詳しかったシーボルトが200年前の日記の中でも触れています。

日記によると、クズの茎を煮て皮をはぎ取って流水で洗い、乾かしてからさらに細くさいて糸を作り、布を織ることが紹介されていますが、処理にかなり手間がかかったようです。

葛布は軽くて丈夫で、絹や麻とは異なる独特の光沢があるのが特徴です。現代では、葛布を使った財布や日傘、名刺入れなどに加工され、販売されています。

嫌な臭いを出す‥イチビ

イチビはどんな雑草?

イチビは草丈が1~2メートルになる大型の雑草で、黄色い花を咲かせます。普段の生活の中ではあまり見かけませんが、農地ではとても厄介な雑草になっていて、日本の侵略的外来種ワースト100にも指定されています。

作物の成長を邪魔するだけでなく、繊維に使われるだけあって茎がしっかりしているので、農業機械に絡まってしまいます。また、茎や葉を触ると独特の臭いがあり、乳牛が飼料の中に混ざったイチビを食べてしまうと、その乳にまで臭いが移るので牛乳の商品価値が無くなってしまいます。

イチビの繊維

今から300年以上前の江戸時代に書かれた「百姓伝記」という書物に、イチビの栽培方法が書かれています。これによると、冬から春にイチビの種子をまいて夏に抜き取り、葉を取り除いた茎を水に浸したり、干してから繊維として活用したようです。

このため、当時のイチビは雑草というよりも作物のような位置付けでしたが、300年後の現代ではイチビの繊維はほとんど活用されていません。

なお、この時代に栽培されていたイチビと、現代で問題となっているイチビは遺伝的な性質が異なると考えられています。同じ名前の雑草でも、時代とともに役割や性質が変化しているのが興味深いところです。

1000年以上も前から使われていた‥カラムシ

カラムシはどんな雑草?

カラムシは、1~1.5メートルになる大型の雑草で、葉の裏側は白っぽい色をしています。古来より苧麻(ちょま)と呼ばれていました。河川敷や山のすそ野などに生えていますが、街中ではあまり見かけません。

現在、生えているカラムシの一部は大昔に栽培されていたものが雑草化したと考えられているように、昔はわざわざ栽培をして利用していました。

カラムシの繊維

カラムシの繊維の利用は非常に古く、今から800年以上前の史料には、当時の権力者と百姓がカラムシの刈り取りを巡って争っていたことが記されているほど貴重な存在でした。

また、カラムシの一大産地であった新潟県では、戦国大名として有名な上杉謙信がカラムシで織った布に課税をしており、重要な収益源となっていました。大河ドラマにも出てくる上杉謙信の財源の一部を雑草が支えていたということになります。

現在でも、新潟県小千谷市には小千谷縮と呼ばれる織物が残っていますが、カラムシで織った布は高級品になっています。

かつては盛んに作られていたカラムシの織物ですが、現在は織物産業の衰退もあり、技術継承の危機に瀕しています。新潟県の隣、福島県会津地方に位置する昭和村では、「からむし」の生産技術の継承・製品加工と後継者育成を目的として、「からむし織体験制度(織姫・彦星)」を発足し、移住の目玉として村外から若者を集い、地域の振興を図っています。

カラムシが布になるまで

歴史学者の永原慶二という人が、大正時代生まれの女性に直接聞いた記録が残っています。

まず、布を織る以前の作業にカラムシを煮て柔らかくした後に糸状にする一連の作業がありますが、1日に7グラム程度の糸しか作れず、一反分に必要な糸を確保するのに40から100日を費やしたそうです。そして、一反の布を織るためにおよそ40日もかかったとのことです。

カラムシから服をつくる

カラムシから服を作るためには、布の原料となるカラムシを山に行って採取することから始まりますが、着物1着分のカラムシを採取するだけでも大変な作業だったようです。

民俗学者の宮本常一によると、一家族を10人とすれば、10人分の布を用意するだけでおよそ1年かかりました。このため、よほど生活条件がよい人でも着物を2枚持つことができれば恵まれた方だったようです。

戦国時代を生きた女性が、13から17歳まで一着の着物で過ごしたという記録も残っているくらい着物は貴重品でした。現代では、お金を出せば服をすぐに買えることを考えると、別世界の話のようです。

雑草の繊維をどう活かす?

雑草の繊維は昔から使われてきましたが、最近では手間がかかる上に量産が難しいため貴重品になってしまいました。素材となる雑草はたくさんあるのに、ちょっともったいない気がします。

昔の人のように雑草の繊維を糸にしたり、布を織るのは難しいかもしれませんが、雑草を使った紙や、クズの茎を丸めたリースならばあまり手間がかからずに作れるので、身近な雑草で試してみてください!ちょっと見た目が悪くても、自分で作ると楽しいですよ。

クリスマスまであと1か月。クズの茎(つる)や木の実などを採集し、クリスマスリースを作るのも楽しいですね。

また、最近ではほとんど使われなくなった竹やアケビのつるで作ったカゴですが、花を活けるとすごく映えますよ!