- Text

- Source

BOOK 01

古くて新しいふゆみずたんぼ。稲作の未来は生き物と共に

『ふゆみずたんぼを巡る旅 生きものにぎわう田んぼの世界』

岩渕成紀著

農文協

¥2,750

冬の間、田んぼに水を湛えておく冬期湛水のことを「ふゆみずたんぼ」と呼ぶ。水をためたままにする目的は、田んぼの土を休ませ、多様な生物たちの拠り所となること。ひいては化学肥料や農薬に頼らない循環型稲作が可能になるという。

冬の田んぼに水? と、記憶を辿るが思い浮かぶのは刈られた稲の跡が残る乾いた田んぼの風景。近代の稲作は機械化と大型化が進み、冬の田んぼはできるだけ乾燥させておくことが効率良い作業につながるとのこと。それゆえ水がない。だが、稲作の長い歴史(中国発祥で約1万年!)の中において、冬期湛水は5千年以上も前から行なわれてきたことがわかっている。

日本も例外ではなく、各地に残る農書には冬期湛水を示唆する内容があり、江戸時代には推奨されていた。ふゆみずたんぼは、近代化の波に押されて一旦途切れてしまっていたのだった。

本書は、長年田んぼの生き物調査に携わる著者が全国各地で実践されているふゆみずたんぼを巡った記録。東日本大震災で海水を被った田んぼもふゆみずたんぼで復興を遂げている。先人が積み上げてきた叡智を今一度見直すときが来ている。

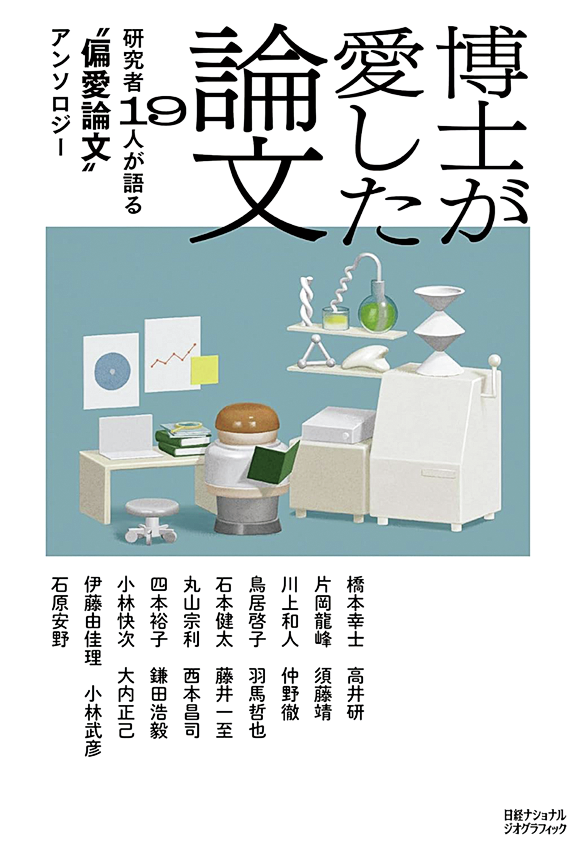

BOOK 02

推しを熱くプレゼン! 研究者の生態にも注目

『博士が愛した論文 研究者19人が語る"偏愛論文"アンソロジー』

橋本幸士、高井 研、片岡龍峰他16人著

日経ナショナルジオグラフィック

¥2,420

様々な分野で活躍する研究者がイチ推しの論文について語る本書。一般人は論文に触れる機会は滅多にない。推し論文の中には、どんなに言葉を尽くし説明されても専門性の高さゆえ理解が及ばないものもある。しかし本書の味わいは、著者たちの熱苦しいくらいの熱の高さにこそある。論文の面白さに頷くこともあれば、綴られた私的な思い入れが胸に響くことも。研究者の生態にも触れられた気分だ。

※構成/須藤ナオミ

(BE-PAL 2025年12月号より)