ただ、ありがたいことに普段の生活に影響が出る機会はそれほど多くありません。それは、道路や公園を誰かが雑草を管理してくれているおかげです。それ以外の場所でも、雑草の管理が行われていますが、今回は鉄道に関わる雑草とその管理についてご紹介します。沿線の雑草に注目すれば、車窓の風景がいつもと違って見えてくるはずです。

- Text

CONTENTS

鉄道と雑草の美しさに目を向けてみよう

鉄道旅の魅力は車窓から見える風景ではないでしょうか。どちらかというと、遠くの景色に目がいきがちですが、たまには足元の線路にも目を向けてみてください。

自然と共存する鉄道雑草の景観

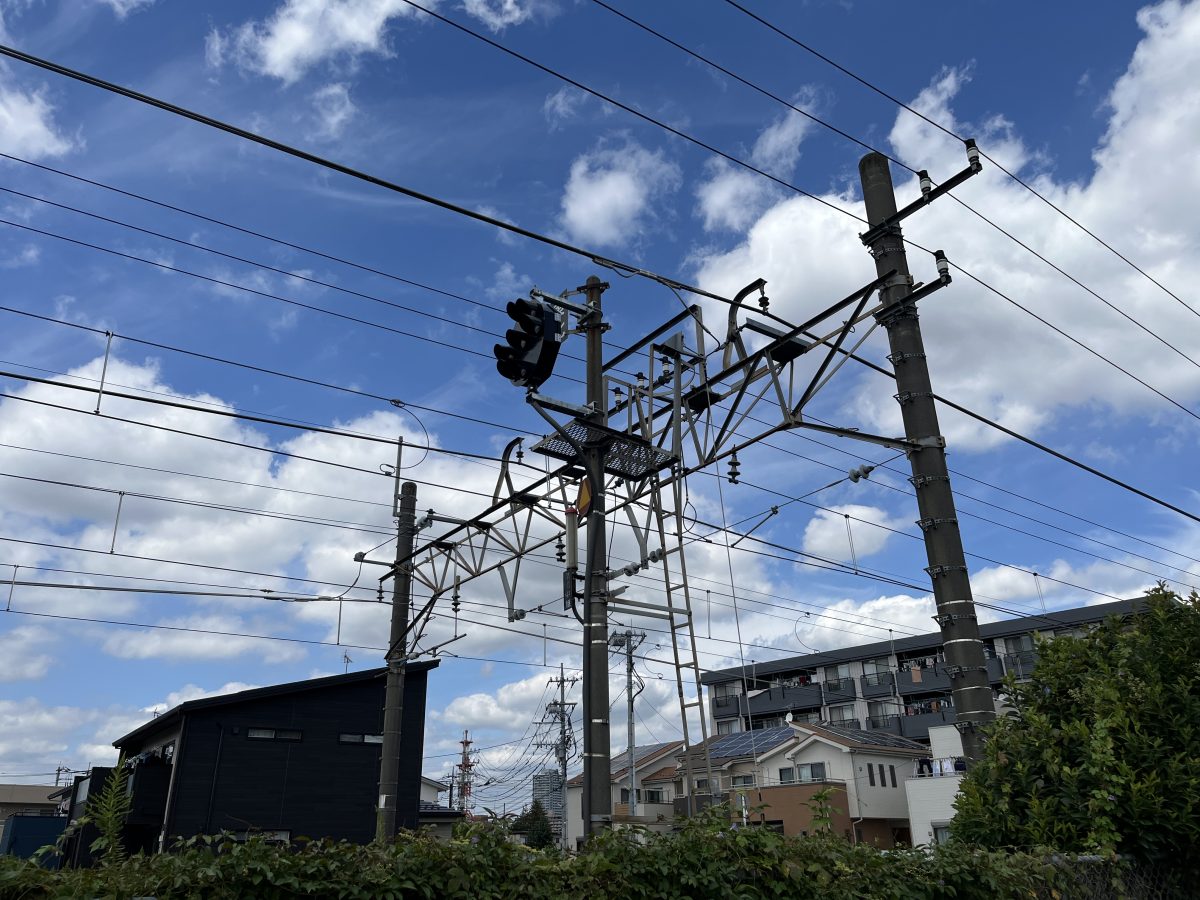

都市部の電車は建物に囲まれた隙間を走る感じですが、地方では、木や雑草に囲まれていて、まるで電車が森の中を走っているような路線もあります。

そのような路線では、春や初夏にかけては濃い緑色の葉を、秋には赤や黄色に紅葉した景色を、そして冬には雪景色を楽しむことができます。例えば、秋にススキが群生していてたくさんの穂を付けている姿は風情があってすごくいいのですが、鉄道にとっては厄介な雑草のひとつです。

また、線路の近くに雑草が群生していることもありますが、電車の中から見ると一瞬なので、写真をたくさん撮影しておき、後でゆっくり見返すとどんな雑草が生えていたかが分かります。

列車の車窓から見る雑草の多様性

日本の国土は細長い形状をしているので、地域によって生えている雑草や木の種類が異なります。

木の場合、寒さの厳しい北海道や東北では秋から冬になると紅葉して葉が落ちる落葉樹が多く、逆に暖かい九州では冬でも緑色の葉を付ける常緑樹が多くなっています。

雑草も、暖かい地域では発生が早くなり、1月や2月でも、線路の周辺が雑草で覆われていたりします。また、東京駅のような都会のど真ん中の駅や、新幹線の線路にも小さな雑草が生えているので、雑草探しをしながら駅やその周辺を歩いてみるのも面白いです。

鉄道と雑草の深い関係とは?

雑草はコンクリートの隙間やビルの屋上にも生えてきますが、当然、駅や線路にも侵入してきます。そして、鉄道周辺に生える雑草は事故やトラブルの原因となります。

鉄道沿いに雑草が生える理由

雑草は、とても強い植物という印象があると思いますが、実際の雑草はどんな場所でも強い訳ではありません。雑草は土を耕したり、常に踏まれたりするような人間が作り出した環境に適応した植物群です。

このため、雑草は人の手が入らない森の中では背の高い木に覆われてしまい、大きく育つことはできません。鉄道の場合、電車を安全に運行するために、人の手で草刈りや木が伐採されているので、鉄道沿いの土地は雑草にとって絶好の生育場所になっています。

鉄道管理と雑草の関係

日本の鉄道は、今から150年以上も前の明治5(1872)年の10月14日に新橋-横浜間が開通したことが始まりです。つまり、この日から鉄道と雑草の関係が生まれました。

そして、鉄道沿線では、150年以上も休むことなく雑草を管理していますが、相変わらず雑草は存在しています。

“鉄道草”という名の雑草があるって知ってる?

「鉄道草」という不思議な名前の雑草があります。現代では、ヒメムカシヨモギと呼ばれている雑草ですが、鉄道の延伸とともに生育地を拡大していったことから、当時は「鉄道草」と呼ばれました。

これは、雑草が汽車によって運ばれた訳ではなく、鉄道の開発に伴って生じた裸地が、ヒメムカシヨモギにとって好適な生育場所になったためと考えられます。

ヒメムカシヨモギには、「世代り草」や「御維新草」という別名もあります。これは、江戸から明治という時代の移り変わりが反映されたものでしたが、明治時代になって増えたヒメムカシヨモギの姿が、よほど印象的だったのかもしれません。

また、九州では「サイゴウグサ」や「センソウグサ」と呼ばれましたが、明治10(1877)年の西南戦争の頃に目立ちだしたためと考えられます。その他にも、岩手県では「ツナミクサ」と呼ばれていましたが、その理由は明治29(1896)年の三陸大津波の頃に、見かけるようになったことに由来しています。

文化人が見た鉄道草

歌人の斎藤茂吉が「雑草記」と題した文章で、急に増えたヒメムカシヨモギについて触れています。その中で、ヒメムカシヨモギの繁殖力は数年の後に落ち着くのではないかと予想していますが、現代でも相変わらずヒメムカシヨモギは元気に育っています。

また、斎藤茂吉の息子である作家の北杜夫も、子供の頃にヒメムカシヨモギが原っぱの半分を占領していたこと、太平洋戦争後の焼け野原にヒメムカシヨモギがはびこっていたと書いています。

鉄道沿線に生える厄介な雑草ワースト3

平成23(2011)年にJR東日本旅客鉄道株式会社の方々と、JR東日本沿線に生えている雑草のアンケート調査を行ったことがあります。その結果、鉄道沿線には様々な雑草が生えていることが分かりましたが、その中でも特に厄介な雑草は以下の通りでした。

ススキ

ふさふさした穂が印象的なススキは、月見の際に団子と一緒に飾られる風流な植物ですが、雑草としてはとても厄介な存在です。

ススキは、2メートル近くまで伸びるので、電車の運行に必要な信号が見えなくなったり、線路の管理をする際に邪魔となります。

クズ

春先に芽を出し、もの凄い勢いで育ちます。つるを伸ばしながら大きくなるので、フェンスや信号に絡まったり、線路内にも侵入してきます。

さらに、フェンスを通り越して鉄道沿線の住宅や農地にまで伸びるので、苦情の原因になっています。

セイタカアワダチソウ

黄色い花が特徴のキク科の雑草です。開発されたばかりの土地にまとまって生えることが多く、広大な土地が黄色い花だらけになることがあります。

ススキと同じく2メートル近くまで伸びるので、視界不良の原因になります。

鉄道雑草には課題も多い

鉄道にとって雑草はとても厄介な存在です。時には、小さな雑草が原因で電車が止まってしまうこともあります。

鉄道運行における雑草の影響

電車が急に止まってしまう原因は様々ですが、倒木や動物支障のように、動植物が原因となることがあります。

動物支障というのは、線路内に入ってきた鹿やイノシシ、熊などの野生動物が電車と衝突することですが、地方の路線ではよく起きています。これらの動物にとって、雑草は隠れ家のようになっているので、間接的には雑草がひき起こす事故とも言えます。

また、枯れた雑草に火が付いたために、電車が止まってしまうこともあります。

線路周辺の苦情の現状

雑草は、線路の近くだけでなく周囲の住宅や農地にも侵入します。その他にも、雑草の花粉が飛散することや、害虫が発生したり、野生動物の隠れ家になったりと様々な問題の原因になります。

このため、鉄道を運行する企業は、鉄道の安全を確保すること以外に、周辺環境にも配慮した雑草管理を行っています。

鉄道周辺の雑草管理

定期的に電車が通過する場所で、雑草を刈る作業はかなり大変です。

線路の脇では、電車の運行状況を確認しながら除草作業を行うことになりますが、線路の周辺にはケーブル類や電線があるので、神経を使う作業となります。

このため、一部では防草シートを貼って雑草の発生を抑えていますが、傾斜地ではシートがずれたり、時間が経つと紫外線で劣化したりするので、決定的な雑草の管理方法はありません。

線路沿いの雑草と人間との密接な関係に注目!

JR東日本旅客鉄道株式会社だけで1682駅、営業距離数が7,418.7kmもあります。これだけの土地に毎年、雑草が生えてくるので、多くの人が雑草管理に従事しています。

大企業が小さな雑草を毎年駆除しているという事実はあまり知られていませんが、安全な鉄道の運行には地道な雑草管理が不可欠となっています。

そして、こうした地道な管理のおかげで、私たちは快適で安全な電車の旅を楽しむことができるのです。

線路周辺はきれいに雑草が刈りはらわれている時期もあれば、ヒメムカシヨモギ、クズ、ススキなどに覆われている時期もあります。場所によっては列車の乗客に楽しんでもらおうと草花が植えられていることもありますよね。

線路沿いの雑草は自然のままというわけではなく、人間の営みと深く関わっているのです。そんなことを思いながら鉄道周辺の植物群を眺めてみると、いつもと違った景色が見えてきて、鉄道での移動が何倍も楽しくなるはずです。