今回はイワナ釣りに必要な道具やポイントについて解説します。

- Text

イワナ釣りの魅力とは!?

渓流魚の一種であるイワナの生息域は水の澄んだ河川や湖で、大変景観の良い場所ばかりです。

イワナを釣るということはそのような景観のなかで釣りをするということであり、魚を手にするという目的だけでなくロケーションの美しさも楽しむことができます。

また、同じく渓流魚であるヤマメやアマゴの主な生息域が渓流の中流であるのに対し、イワナは源流と呼ばれる山の奥深くの川幅2mもない流域まで生息しており、その生命力の強さを実感することができます。

多くの河川ではイワナを釣るために遊漁券が必要になります。購入してから釣りに臨みましょう。

イワナ釣りの季節別ポイント

春

春は日本全国で渓流釣りが解禁される頃で、冬の間釣り人から攻められていないため(攻められすぎて釣りにくい状況を「スレ」とい言います)、釣りエサや見慣れないルアーに素直に反応してくれる季節です。

春は放流も盛んに行われることからフレッシュな小型の数釣りが楽しめるだけでなく、アクセスがよく釣り人の往来の多くなる下流域でも解禁直後であればスレていない大型が狙える季節です。

注意点としては、春は地域によっては雪解け水(雪代)で河川が増水することもあるため、気温の上昇する時間帯や河川の水位には常に気を配る必要があります。

初夏

初夏になると気温に伴い水温も上昇して魚たちの活性(捕食行動などのやる気)が上がり、イワナをはじめとする渓流魚釣りの最盛期に突入します。

釣り人から絶え間なくエサやルアーを見せつけられる下流域の大型イワナを釣るのは少々難しくなりますが、手を付けられていない上流域~源流域も雪解けが進んでいて釣り場へ入りやすく、大変釣りやすい季節です。

イワナたちは気温が上昇して発生し始める虫などを積極的に捕食して体力を取り戻し、引きも強くなり釣りを存分に楽しめるのが初夏です。

梅雨の大雨による増水に注意して釣りを楽しみしましょう。

真夏

夏になるとさらに水温が上昇して川水の溶存酸素量が減って渓流魚の活性は下がり、またイワナは寒冷な水域を好むため釣りづらくなります。

特にお盆の頃は降水量が減って水位が下がり、小規模な河川では流れる水が下流域に届くまでに全て伏流水として地下に入ってしまい、完全に干上がることもあります。

そのため狙うポイントとしては水が残っている上流域~源流域であったり、水深があって水温が低い場所や、溶存酸素量の多い白波立つ瀬となります。

また、水温上昇で居場所を失った下流域の大物が水温の安定した上流に登ることも多く、意外な大物が釣れることもあるのが夏です。

秋

渓流魚の多くは晩秋~初冬に産卵行動をとります。資源保護の観点から多くの河川で禁漁となり、秋は渓流釣りの終盤戦です。

産卵を控えたイワナは下流に潜む大物も含めて上流や支流に入るようになります。

下流から上流に向かうことから、ちょっとした滝や堰堤の下など足止めとなる地形はイワナの溜まり場となることが多く、狙い目のポイントとなります。

また、イワナの産卵行動は10月中旬~11月といわれていて、個体や地域によってはもっと早まることもあります。

もし2匹のイワナが寄り添ってじっとしているのを見かけたら産卵行動をとっている可能性が高いため、そっとしておいてあげましょう。

イワナ釣りに必要な仕掛け

竿

イワナ釣りに使用する竿はリールのない延べ竿になります。

リールがないことから仕掛けを投入できる射程は竿の長さ分となるので、短すぎると良いスポットまで届かなかったり、反対に木々が茂る河川で長すぎる竿は扱いづらくなります。

そのため河川の規模に合わせた竿を選択する必要があります。

渓流竿は上流域で使用するような4mほどのものから、下流域で大型を狙う長いものでは9mに達するものまで様々です。

入門用であれば幅広く使用できる5.5m程度の硬調(強さのランク)の渓流竿がおすすめです。

エサ

イワナは非常に貪欲な魚で、川虫や陸生昆虫をはじめカエルなども捕食します。

釣りに使用するエサも非常に多岐に渡り、釣り堀などでよく使用されるイクラやブドウムシや現地で採取する川虫などがあります。

解禁直後のスレていないイワナであれば市販エサのイクラやブドウムシで釣果が得られますが、釣りエサを見慣れてくるとなかなか釣れなくなります。

そんなときは浅瀬の石をひっくり返して川虫を採取して使うと良いでしょう。

ちなみにスーパーで扱っているイクラは中身が液状のため、針を刺した途端潰れてしまいます。釣りエサ用であれば中身がジェル状のため潰れず釣りエサとして使用できます。

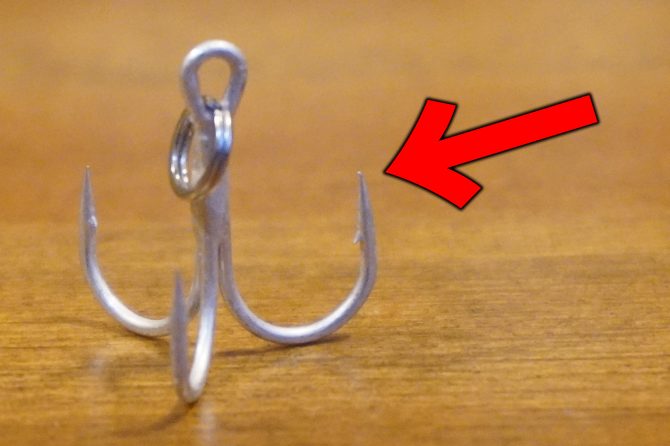

仕掛け

イワナやヤマメなどを狙うミャク釣りで使用する仕掛けは、天上糸、道糸、ハリス、ハリ、オモリで構成されます。

オモリとハリ以外を自作することも可能ですが、初心者の方であれば市販のセット品で問題ありません。

延べ竿の仕掛けは竿の全長に合わせて仕掛けの全長を合わせる必要がありますが、天上糸に長さ調整機能が付いているものもあります。

目安としては流れの中で水流抵抗の少ないハリス号数0.6号の仕掛けをメインに使用し、大物の可能性が高い滝つぼや堰堤下では号数を上げて1.0号~1.5号程度の仕掛けに交換して釣りを行うと良いでしょう。

イワナ釣りのポイント

仕掛けの流し方

仕掛けを投入したら、目印やラインの流れる速度に合わせて竿先を誘導します。

河川の流れは川底の方が緩やかで、よほどイワナの活性が高くなければ中層以上に定位していることは少ないため、川底の流れに仕掛けが馴染んでいることが重要になります。

表層の流れをよく観察し、ラインや目印が川面に対し垂直に立ちつつも表層の流れよりもゆっくり流れていることが、川底の流れに仕掛けが馴染んでいる目安となります。

また、ヤマメに比べてイワナは流れの角や大石の裏などの緩流帯を好み、よく定位しています。

このようなポイントに差し掛かったら竿先で仕掛けの流れ方を調整して、漂わせるように誘ってみるのも良いでしょう。

仕掛けを流す上での速度

川底に仕掛けを送り込む際、オモリの重さで沈めることもできますが、オモリを重くすればするほど仕掛けが流れに乗らずに不自然な流れ方をしてしまいます。

自然な速度で流れるよう重すぎるオモリは使用せず、狙いのスポットに直接仕掛けを投入するのではなく、上流側から流し始めてラインのテンションを張らず緩めずの状態で川底に沈めていくのを意識すると良いでしょう。

さらに、石の裏で縦方向の渦ができているところなどで、底に向かう流れに仕掛けを乗せることでオモリの重さを増すことなく川底に仕掛けを送り込むというテクニックもあります。

イワナ釣りおすすめスポット

里川

渓流のなかでも中流域付近、とりわけ集落の中や田園地帯の中を流れるような流域を里川と呼びます。

里川は河川に入りやすく、上流域や源流域に比べて野生動物の危険も比較的少ないため渓流釣り初心者におすすめのスポットで、放流されている河川であればヤマメなど魚影も濃く(魚が多くいること)、渓流釣りの醍醐味を手軽に楽しむことができます。

ヤマメは直線的で水深のある流れに定位しているのに対し、イワナはヘチ(川の端)や石の裏の穏流帯を好むため、イワナを狙うのであれば意識してみると良いでしょう。

上流域

上流に向かうにつれヤマメの魚影は薄くなり、イワナが釣果のほとんどを占めるようになります。

河川へ入れる場所まで山歩きが必要な場合も多く、里川や本流域に比べて河川に入るのは難しくなりますが、その分釣り人の往来も少ないため魚影は濃く、ここに居そうと思ったスポットで簡単に狙い通り食いつかせることができます。

上流に向かえば向かうほど野生動物も多く生息していることから、熊鈴や熊スプレーといった対策は忘れず、できれば複数人での釣行が望ましいでしょう。

本流域

数々の支流が合わさり太く幅のある流れのなる本流域には大物が潜んでいます。

本流域は河川敷の駐車スペースも整備されていることから釣り場に入ることが大変容易なため、釣り人の往来も多く魚はスレていることが基本となります。

川幅も広いことから9mクラスの非常に長い竿を使用しますが、それでも竿の長さが足りないことも多く、釣りの難易度は高くなります。

しかし、本流域は河川に入りやすいことから釣りを行うこと自体は容易なので、とりあえず川の釣りを経験してみたいという初心者にはおすすめという一面も持ちます。

イワナ釣りをマスターして渓流釣りを楽しむ!

イワナは驚くほど上流まで生息しており、釣りをすることでその生命力の強さを実感することができます。

ぜひイワナ釣りをマスターし、渓流釣りの感動を堪能してみてはいかがでしょうか。