秋の夜のひときわ美しい月として知られる「中秋の名月」。今年は10月6日と、ちょっと遅めです。今夏は猛暑が長引きました。10月の名月はひときわ涼しさを感じられそうです。

中秋の名月が10月なのは「閏月」が入ったから

「中秋の名月」とは旧暦八月十五日の夜、十五夜に見える月のことです。今年は10月6日。すすきを飾ったり、お団子や月餅を供えたり。しみじみ秋を感じる風物詩です。

中秋の名月は9月中に迎えることが多いのですが、今年は10月6日と、かなり遅くなりました。理由は、今年は「閏月」(うるうづき)が入ったからです。閏年ではありません。月の満ち欠けを基にした旧暦の時代には、何年かに一度、「閏月」を入れていました。

月は29日から30日、平均約29.5日かけて満ち欠けします。ということは、新月から新月までを1ヶ月とする旧暦では12ヶ月で354日にしかなりません。地球は365日かけて太陽を一周するので、旧暦では毎年およそ11日少ないことになります。3年間では33日少なくなり、1ヶ月以上ズレてしまうことになります。これを続けていると、暦が季節と全く合わなくなってしまいます。

日本は中国から取り入れた暦を基本にしていますが、中国も日本も季節感は大事にしていました。暦の上では中秋なのに気候は春とか、暦の上では師走なのに気候は真夏というズレを避けるために編み出されたのが、数年に一度入れる「閏月」です。

どうしても旧暦七月に「処暑」を済ませたい

旧暦では、十二ヶ月それぞれ特定の「二十四節気」が始まる瞬間を含む、というルールがあります。二十四節気というのは、月の満ち欠けとは無関係に、太陽の動きだけを見て1年を24個の短い「季節」に分ける仕組みで、「春分」や「夏至」、また「啓蟄」や「大暑」など、季節の移ろいに関する話題でよく出てきます。月の満ち欠けに基づく短い1ヶ月を続けていると、太陽の動きに基づく二十四節気に追いつかなくなります。そこで、特定の二十四節気が始まる瞬間を含むというルールが満たせなくなったときに「閏月」を入れるのです。

さて、旧暦の七月は二十四節気の1つ「処暑」を含むことが“決まり”です。今年の処暑は8月23日でした。しかし今年の旧暦六月は7月24日に終わり、そのまま旧暦七月を始めると8月22日までしか続かず、「処暑を含む」というルールに違反することになります。そこで旧暦七月の前に「閏月」を入れました。旧暦六月と旧暦七月の間にひと月増えたわけです。

そのため、今年は旧暦の七夕(伝統的七夕と言います)も8月29日とかなり遅くなりました。10月6日の中秋の名月は、過去30年でもっとも遅い時期の名月です。

中秋の名月を2夜連続楽しもう。まん丸なのは7日

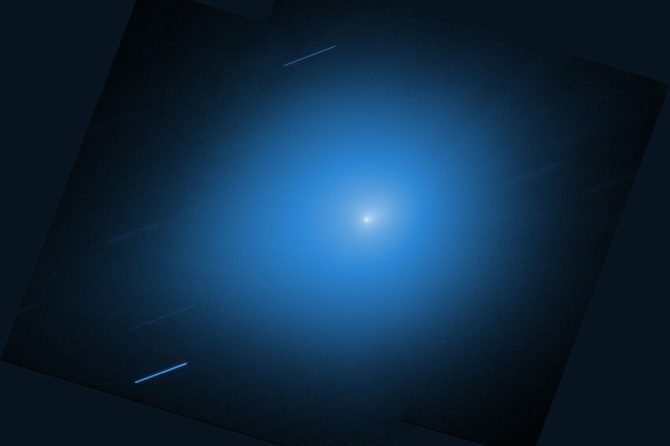

一般的に中秋の名月は満月と思われていますが、実はそうではありません。完全に満月になる時刻によって、夜眺める十五夜が妙に欠けていることは珍しくありません。

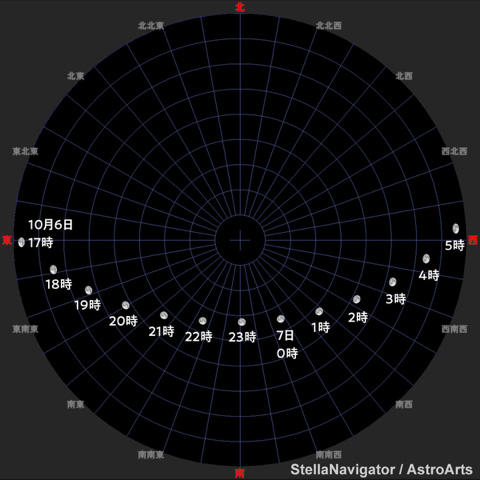

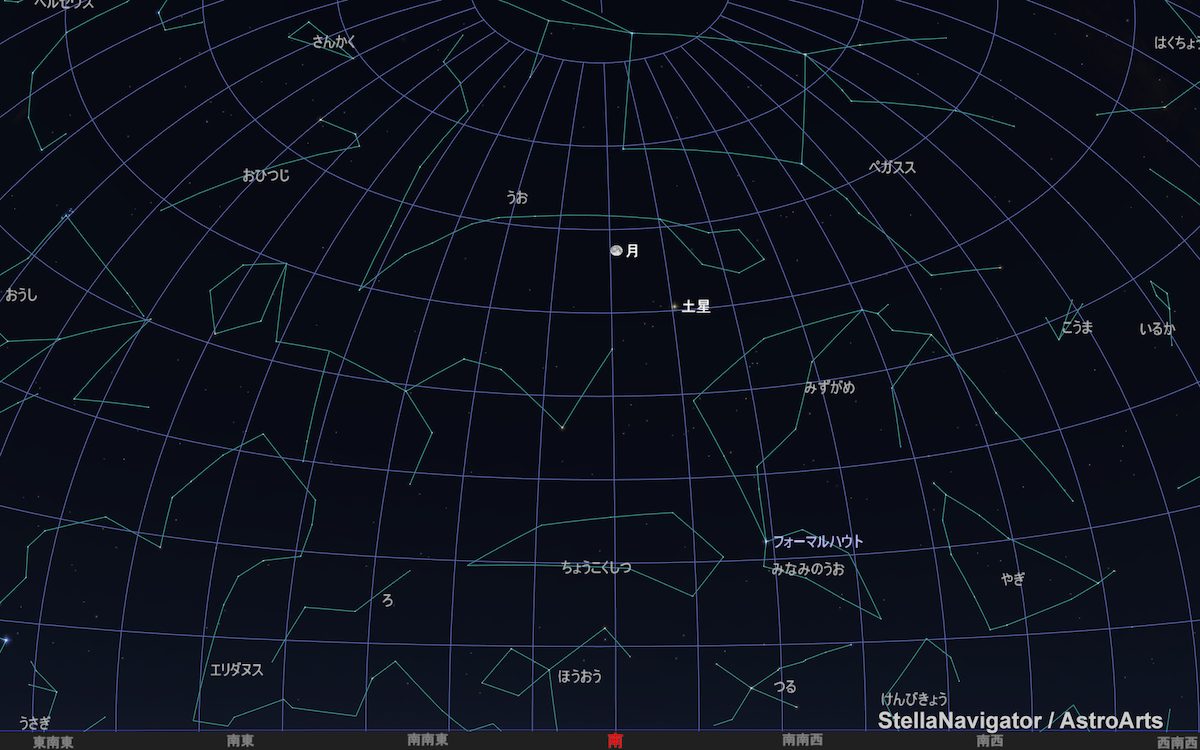

今年もそうです。完全な満月になるのは翌7日の昼の12時48分です。そのため、6日の名月はよく見ると、左上のほうがまだ少し欠けています。一方、7日の月は16時40分頃に昇ってきます。完全な満月になってから4時間後の7日の月の方が、まん丸に見えるはずです。

二夜連続で月見をして、そのわずかな違いが見分けられるかどうか? ちょっと風流な秋の視力検査をしてみてください。ちなみに、翌8日は二十四節気の「寒露」です。草木に露が宿る晩秋なのですが。

構成/佐藤恵菜