そろそろ東北地方にも遅い春が来る頃だろう。春の東北といえば、山菜採りである。西南日本の照葉樹林帯では、つくし(スギナの胞子茎)、ワラビ、ノビル、ヨモギ、タラノキ、コシアブラ、地域によってはイタドリなどの道脇や若い二次林に生える山菜が多く、森の奥深くまで山菜を採りに行くことはまずないといってよい。しかし、東北地方あるいは甲信越の落葉広葉樹林帯、典型的にはブナ林では成熟した森のなかに山菜を求めるのがふつうである。

落葉広葉樹林の林床に豊富なスプリング・エフェメラル!

落葉広葉樹林では春先に雪が溶けた直後、高木が展葉する前に林床まで光が差し込む時期があり、その束の間にスプリング・エフェメラル(春植物)とよばれる草本が一斉に新葉を展開し、花を咲かせることが知られている。地上での出現期間が短く、食われることに対して化学的にあまり防衛されていない葉を持つ。

いっぽうで、常緑広葉樹林である照葉樹林ではそのような植物がほとんどなく、どの草本も被食に対して化学的にじゅうぶん防衛されていることが、森のなかで食べられる山菜が少ないことと関係していると睨んでいる。

ともあれ照葉樹林帯に育ったわたしにとって、ブナ林の山菜採りは子どもの頃から憧れであった。この歳になってからは、春になると東北や甲信越の山菜を求めて旅をすることが多い。

山菜の豊かな東北・甲信越の奥山はマタギが活躍した地

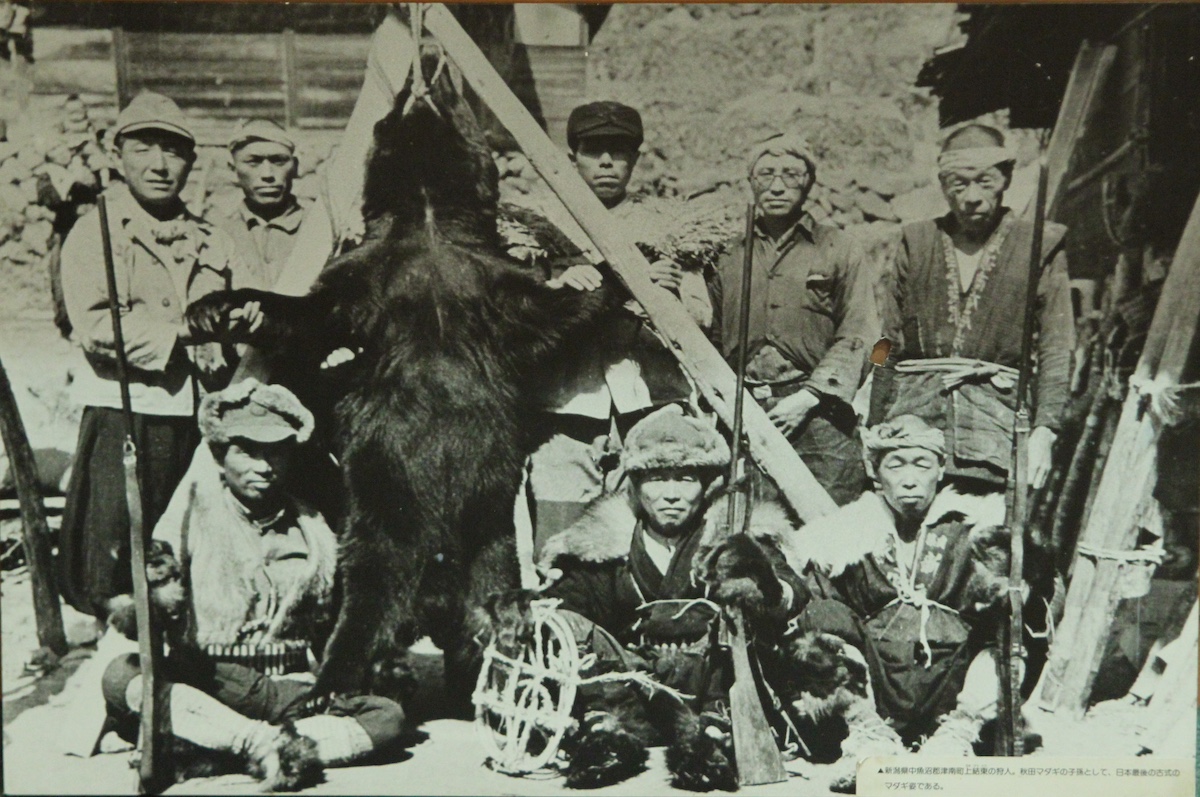

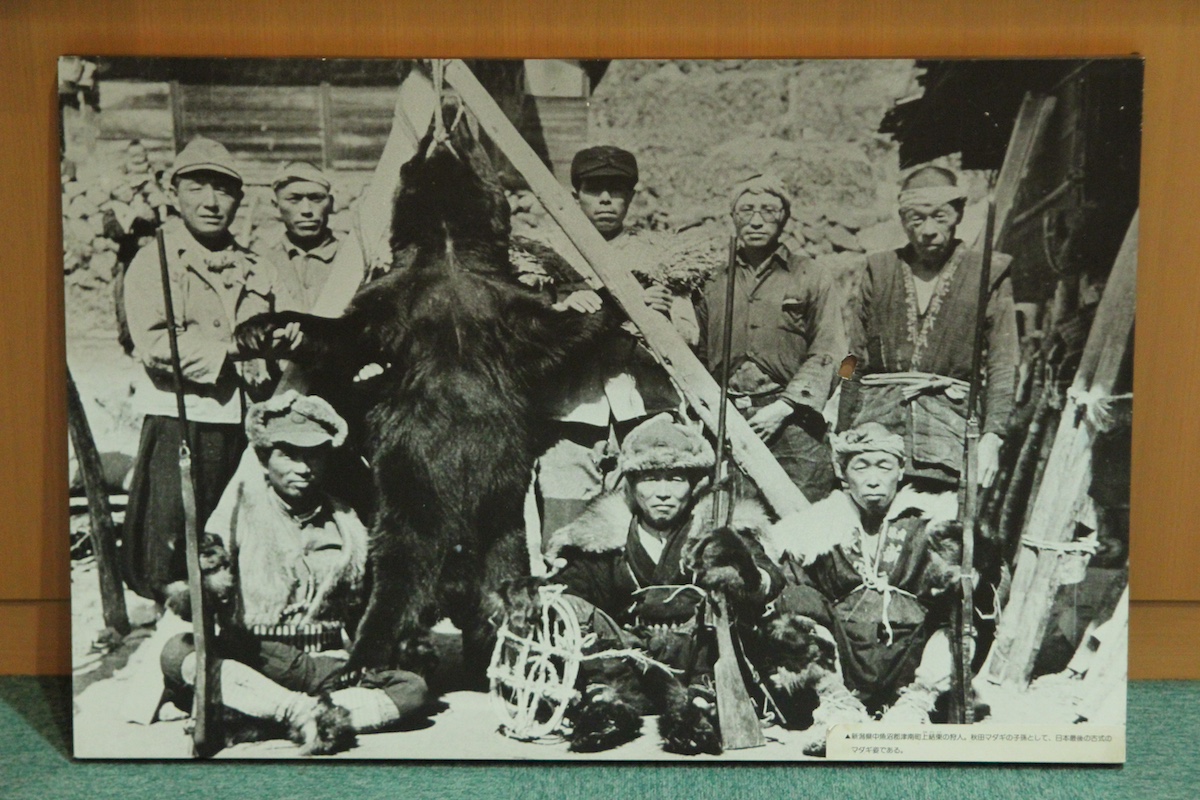

この山菜を求めて分け入る東北と甲信越の奥山は、伝統的猟師集団であるマタギが活躍した地域と一致している。マタギとは、東北地方から中部地方にかけて、春クマ猟、つまり冬眠から醒めたクマを獲って肉や毛皮、胆嚢を得てきた猟師集団である。

基本的には農業を営みながら、季節を選んで山に入って狩猟、炭焼きなどの山仕事に従事してきた。とくにマタギ集落として有名なのは、青森県の西目屋や深浦、鯵ヶ沢、岩手県の沢内、秋田県の阿仁・根子・笑内・打当ほか多数、山形県の小国、新潟県の三面、新潟県から長野県にまたがる秋山などである。

マタギが文書とオコゼを持って山に入ったのはなぜか?

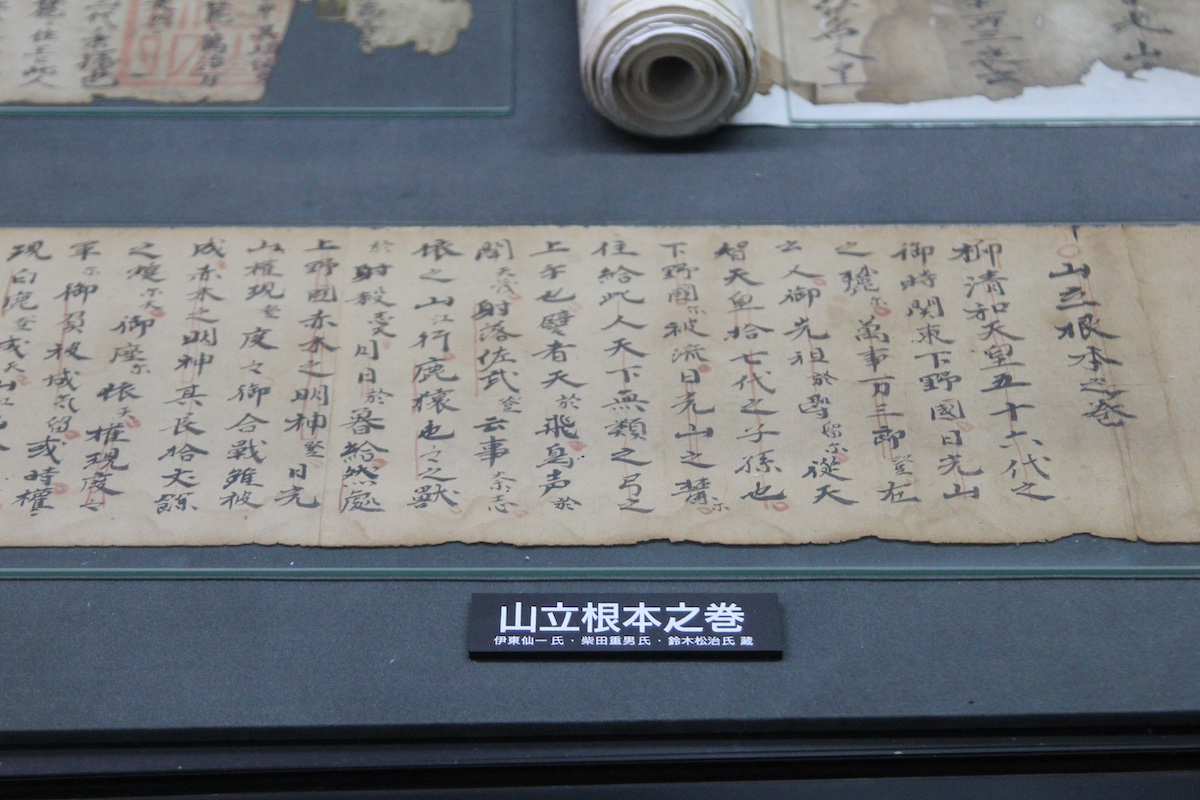

奥山と野生動物を知り尽くしたマタギは、近世後期からは火縄銃、明治になってからは村田銃という鉄砲の使用で、突出した技量を示すようになる。頭領(シカリ)の統制のもとで、伝統的な狩猟技術、信仰、儀礼を伝承し、資源保全的な狩猟をおこなってきたとされる。シカリの家には『山達根本之巻』などのマタギ文書が代々伝えられてきた。

マタギ文書はマタギの由来と権威を記した秘伝書で、昔は狩りで山に入るときは必ず身につけたという。これらはとても神聖なものであり、家族にも見せてはならなかったとされる。巻物は、峰から峰へと藩界越境の許可証となったとされるが、実際のところはその効力を認めるか否かは領主権力の判断に委ねられていたらしい。

またマタギの信仰する「山の神」は嫉妬深い醜女であるとされ、より醜いオコゼを供えることで神が喜ぶそうだ。そのためマタギは猟の際にはオコゼの干物を懐に入れて持参したという。

世界自然遺産の白神山地は人跡未踏の地ではない

マタギ文化の伝承が意欲的にされている場所のひとつは、世界自然遺産で知られる白神山地の周辺である。白神山地は、青森県と秋田県にまたがるブナ林の天然林が広がる地帯である。ツキノワグマやカモシカの生息地であるとともに、大型キツツキであるクマゲラが住む本州で数少ない場所のひとつである。

一般的に想像されているのとは違って、白神山地は人跡未踏の地ではない。おそらくは中世、少なくとも近世からは、青森県側では赤石川沿いの赤石マタギ、岩木川沿いの目屋マタギ、笹内川沿いの岩崎マタギ、追良瀬川沿いの深浦マタギ、秋田県側では藤琴川沿いの藤琴マタギといった人々の狩猟や山菜採りの場であったのだ。

マタギの末裔と植物生態学者の案内で白神のブナ林へ

白神マタギ舎の工藤光治さんと牧田肇さんのご案内で、青森県西目屋村を訪ねたのは、2007年6月であった。工藤さんは旧砂子瀬の生まれで、父・作太郎氏は目屋マタギの頭領であった。お父さんの指導で15才から狩猟、林木伐採、炭焼きなどの見習い修業を始めたという方である。

牧田肇さんは長年、弘前大学で植生地理学と環境科学を教えてこられた。植物生態学の大先輩だ。丸一日、白神山地の世界自然遺産外側でおふたりにご同行をいただいて、マタギの山菜採りの知恵を教わった。