- Text

奥只見湖とは

奥只見湖(奥只見ダム)は新潟県と福島県に跨る只見川に建造された、日本第二位の貯水量を誇る巨大なダム湖です。その景観や立地的にもまさに秘境といえる奥只見湖です。一方で観光地でもあり、奥只見湖を周遊する遊覧船やキャンプ場などが整備されています。

奥只見湖での釣り

奥只見湖は、サクラマスや大岩魚などの渓流魚が生息する湖として愛好家たちに親しまれています。60cmを超えるような超大物の岩魚も狙うことができ、過去に釣られた巨大な岩魚の一部は湖畔の宿泊施設に剥製として記録されています。

また、奥只見湖にはいくつもの流入河川があり、いずれも渓流魚の宝庫として知られています。湖だけでなく、湖だけでなく河川の渓流釣りにおいても聖地となっています。

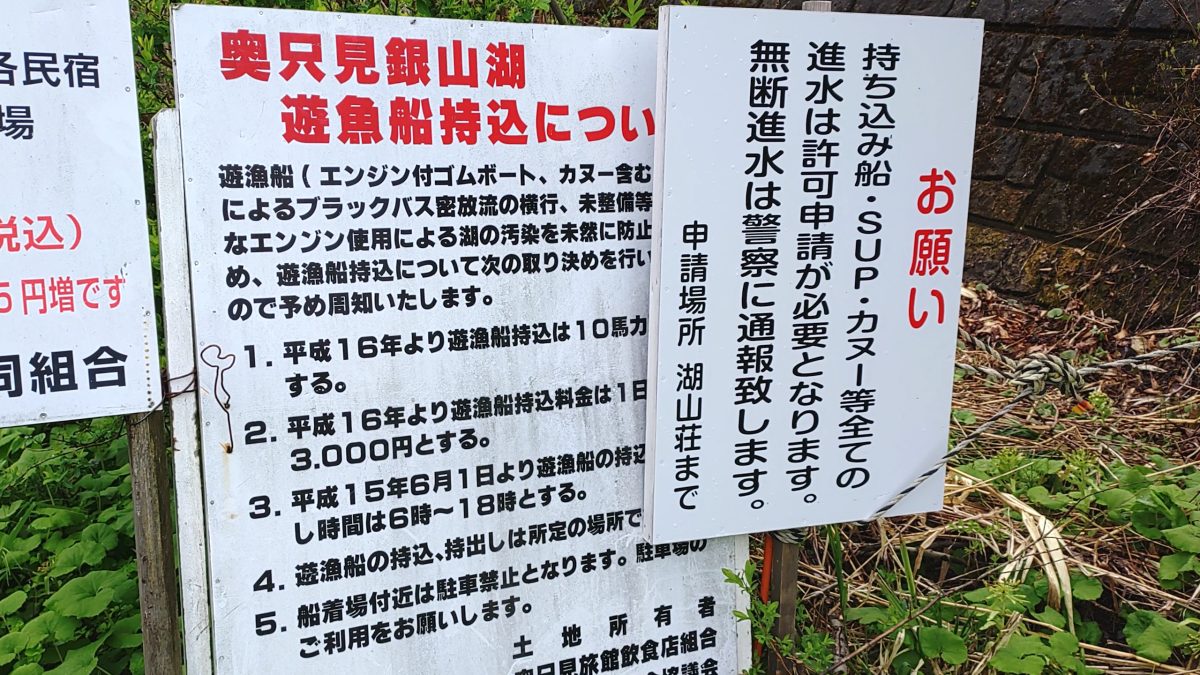

奥只見湖で釣りをする場合、崖に囲まれた地形から岸際に立つのは困難で、ボートなどからの釣りが必須となります。また、ボートをはじめ今回私が挑戦したカヤックやSUPなども含めて奥只見湖に出艇するには手続きが要り、魚沼漁業協同組合管轄内の銀山地区専用の遊漁券も必要になります。

カヤックフィッシングで大岩魚を追う

今年からカヤックフィッシングに挑戦していますが、かねてよりやってみたいと思っていたのが奥只見湖でのカヤックフィッシングです。

例年通り冬季間の渇水により出艇用のスロープが干上り、ボートなどを持ち込むことが不可能になっていた奥只見湖ですが、雪解けが進んだ6月上旬、ついにスロープまで水が到達してカヤックの出艇が可能になりました。

あいにくの天気のなか、流れ込みを巡る

そしていよいよカヤックを浮かべたのですが、この日はあいにくの雨でした。ただ、その雨のおかげか視界が開けながらも湖全体が雲の中にいるような雰囲気で、まさに別世界といえる景観でした。

カヤックに取り付けた魚群探知機を見てみると、出艇して数百m進んだところで既に水深は60mを越えていて、奥只見湖の規模の大きさに驚くと同時に、崖に囲まれた湖面の眼下にそれほどの深みが広がっていると考えると少し怖くもありました。魚群探知機には中層付近の魚の反応も特に出ないため、魚が定位していそうな流入河川を転々と巡っていくことにしました。

まさに異世界の入り口

流入河川に近づくにつれて湖面の幅も狭まり、違った景色が待っていました。ここでもまた雨が雰囲気を演出し、雨音が絶え間なく聞こえるものの日常ではありえない静けさで、この上ない孤独感を味わうことができました。肝心の釣りのほうは、流入河川から少し距離を置いたところにカヤックを浮かべ、時折カヤックの向きを修正しながらルアーをキャスト(投げること)していきます。

たまにルアーを追ってくる岩魚らしき影はあるものの寸前で偽物であると見切られてしまい、食いつくには至りません……。既にルアーを見切った魚は二度と反応することはないため、湖の岸沿いを移動し次々に流入河川を巡っていきますが、なかなか釣果は得られません。

流入河川同士の距離もそれなりにあります。普段カヤックフィッシングをしている海であれば、沖に一直線に出ていくことでカヤックを漕いだ距離がだいたい分かるのですが、岸沿いを移動したり湖の対岸に突っ切ったりを繰り返していると、いつの間にかかなりの距離を漕いでいて、移動だけでもいい運動になります。

残念ながら風が強まり撤収

釣りを始めて3時間ほど経つと、少しずつ風が強まってきました。風に流されやすいカヤックは特に注意が必要で、風向きによっては着岸ポイントに帰ってこられない恐れがあります。奥只見湖は携帯電話の電波が届かない箇所も多く、初めてのフィールドということもあり大事を取って早めの撤収とすることにしました。

今回は残念ながら、天候に阻まれてしまい、残念な結果となりましたが、もっと緑が深まる季節にリベンジし、大岩魚や銀鱗のサクラマスを手にしたいと思います。

釣りは万全の準備で!

奥只見湖は前述の通り電波が届かない箇所も多い上、地形的に風が吹きやすく天気も変わりやすいとされています。渓流釣りなども含め釣行の際は予報のチェックを怠らないようにしましょう!