と言うことで、あまり実用的ではないかもしれませんが「とりあえず作ってみた」と言うことで4点ほど。

後に写っている白い物はプラダンで作ったもので、CascadeWildと言うメーカーの物を参考にしました。プラダンですので超軽量ですが、熱に弱いのと氷点下近い寒い所では固くなって割れる可能性があるので、寒い時は使用しない方が良いかもしれません。ご参考まで。

ボルトナットもストック品なので、コストはほとんどかかっていませんが、新規にすべて購入しても1,000円はかからないと思います。

塗装についても、材の表面を焼いて、ススを丁寧に落とす焼杉と言う古来からの建築技法を使ってます(黒い板塀なんかに使われている)。まあ材が桐なので焼桐ですね。これによって防水・防腐・防虫の効果があります。

更に、蜜蠟ワックスでフィニッシュしてあります。蜜蠟ワックスも蜜蝋と乾性油で簡単に作れます。

銀色の棒状の物は、端材のアルミ棒で、足が広がらないように補強材として入れていますが、無くても大丈夫かとも思います。

上部のバーは持ち手として付けたもの、特に構造上の意味はありません。

左の物は三脚と言うか、一脚のべースの部分。低くしたい時に。

真中の脚は100均の500円三脚。雲台がかなり貧弱なので、外してと言うか破壊して(笑)、中心にボルトを通してあります。

天板は、バンブーカッティングボード(100均)に板ナットを付けてあります。

三脚の中心のパイプに通すボルトのサイズは1/4インチ。インチのボルトにも規格がいくつかあって、三脚に使われているのはユニック(UNC)と言う物。

あまり手に入りやすい物ではないのですが、たまたまウイットと言う規格の1/4サイズがほぼ同じで、それが使えます。

ホームセンターなんかではW1/4と言う名称で売られています。

山に持って行くにはなんなので、キャンプの時に椅子のサイドテーブルとしては使えそうです。

良く動画なんかで見かけるのは、鍛造ペグにカッティングボードを差し込んだ物です。それをもっとシステマチックに作ってみようと考えました。

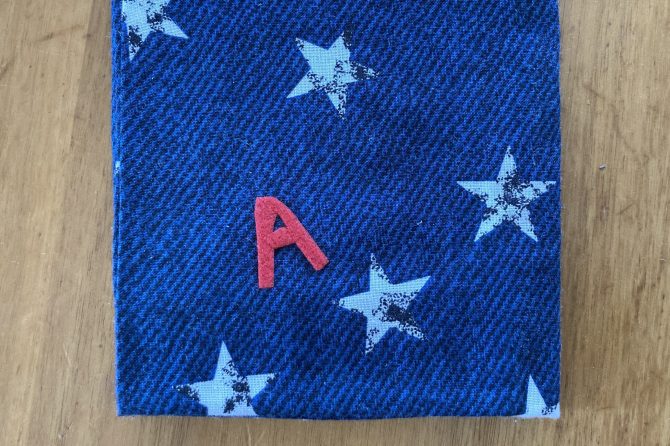

天板は杉板を本当の焼杉にして蜜蝋ワックス仕上げ。

ペグは良く使われている鍛造ペグでは無く、モンべル製のステンレスペグ。このペグの方が、ヘッドの部分が大きくて、本体との接合部品が取り付けやすい感じです。

まず重量的にペグを使うので軽くできない。

そして地面の固さも選びます。砂地のような柔らかい所はかなり不安定。それに岩場ではそもそもペグが刺さらない(笑)。

と言うことで長い事お蔵入りになってます(笑)。

※こちらの記事は過去の読者投稿によるものです。

joe爺さん

近場を中心に山に行っています。最近は冬場のスノーシューもやるようになり、活動の幅が広がりました。

キャンプではなく登山やトレッキングで使えるコンパクトで軽量なギアに興味があります。