万全の装備で大渓谷に挑む

沢登りには、どんな服装で何を用意すればいい?

「沢登り」をはじめたい! と思っても、何を揃えていいか分からない人は多いはず。常にレインウェアを着ながら行動するの? 足元には何を履く? 今回はそんな疑問を解決していきましょう!

関連記事:はじめての沢登り|魅力と楽しみ方

実は一般登山と兼用できるアイテムが多い

「沢登り」といっても、それは登山のスタイルのひとつにすぎません。実は多くの山登りの装備が兼用できます。今回は参考までに、はじめての沢登りを想定して「夏シーズン」に「歩き主体」の「日帰り計画」の基本装備を筆者の私物から紹介しましょう。

※沢登りの装備は「季節」「泳ぎの有無」「日数」によって内容がガラッと変わってくるので、慣れるまで適切な服装やギアはパーティ内の経験者に確認することをオススメします。

沢登りの基本装備を覚えよう!

1.沢靴

こちらはシューズ型のラバーソールタイプ。

沢靴は唯一の沢登り専用アイテムと言えるでしょう。特長は、濡れた岩の上でも滑りにくく、水捌けがいいこと。内側に入った水を排出する必要があるので防水機能は備わっていません。

沢靴には種類があり、まずタビ型とシューズ型に分かれます。タビ型はつま先が親指と人差指の間で分かれているタイプで、最大の特長は値段が安いこと。一方、シューズ型にはクッション性があり長時間の歩行がラクというメリットがあります。ただし、タビ型よりも値段が高い点がデメリット。

同じラバーソールでもグリップパターンは登山靴と異なる。

ソールにも種類があり、素材をフェルトとラバーから選べます。フェルトソールがオールラウンダーだとしたら、ラバーソールは乾いた岩などで抜群のグリップ力を発揮する一方、まるでスケートリンクに足を置いたみたいに滑って一瞬で転ぶ危険性もあるジャジャ馬タイプ。

最初の一足はタビ型のフェルトソールタイプを選ぶといいでしょう。

2.ヘルメット

内側の発泡素材を硬いシェルで覆ったタイプ。

最近は北アルプスなどで着用が推奨されていることもあり、ヘルメットをすでに所持している登山者も多いことでしょう。

ヘルメットは、落石や転倒、滑落時に頭部へのダメージを軽減するためにかぶります。市場には多くの種類があるのでどれを選べばいいか悩んでしまうかもしれませんが、基本、登山用であればどれでもOK。種類よりも、頭に合うサイズを選ぶことが重要です。

かぶったとき過度にグラつかない、頭との間に余計な隙間ができていない、フィット感を調整したら頭が痛くならない、などをチェックしましょう。

種類について強いて言えば、表面が硬い素材で覆われているタイプの方が、傷が付きにくく低価格帯のものが増えるので、最初に買うヘルメットにオススメです。

3.登山用のウェア

ゴム手袋以外は普段の山登りでも使用する。

登山用のウェアと紹介しましたが、ポイントは吸水速乾性があるウェアを選ぶこと。吸水速乾性があればスポーツ用でも何でもOKです。

筆者は蒸し暑い夏のシーズンは、ロングスリーブのジップネックシャツに、ロングパンツ、頭にはキャップをかぶり、手には背抜きのゴム手袋、ウール素材の登山用ソックス(中厚手)を身に着けます。

ロングスリーブを選ぶ理由は、日焼け防止と肌を傷つけないため。沢登りでは擦り傷、切り傷が日常茶飯事なので、基本、肌を露出しているとすぐに傷だらけになってしまいます。

ときには背丈以上のヤブをかき分けて進むことも。

ロングパンツも同様で、下に穿くタイツが破けるのを防ぐ理由もあります。ゴム手袋を装着するのも手の平を傷から守るためです。

靴下はネオプレーンという水を通さない合成ゴムでできた沢登り専用ソックスもありますが、ウール素材の登山用ソックスでも足元がちょっと冷えるだけで問題はありません。何度か沢登りを経験して、足先の寒さが気になるようならネオプレーン素材を検討するといいでしょう。

レインウェアはジャケットだけでOK。

常に着用するウェアに加えて、レインジャケットも準備しましょう。これは体が冷えたときの防寒着として羽織ることが多いです。

4.登山用のベースレイヤー

ファイントラックのドライレイヤーが愛用品。

筆者は夏でも欠かさず、登山用のウェアの下にベースレイヤーを着用します。沢登りの舞台は谷底なので、夏とはいえ陽の光が当たらず涼しいことが多いのです。

ベースレイヤーを選ぶポイントは、肌に密着するサイズを選ぶこと。ブカブカしていると肝心な保温力を得ることができません。素材は化学繊維の方が乾きやすいですが、ウールでもいいでしょう。

数あるベースレイヤーの中でも筆者のオススメは、撥水性のあるファイントラックの「ドライレイヤー」です。

高い撥水力でに濡れずらく肌面は常にドライ。

暑いときは半袖、泳ぐ沢に行くときは長袖、ボトムはロングタイツを身に付けています。

5.日帰り登山の必需品

日帰り登山の基本装備とほとんど変らない。

日帰りなら、バックパックは25Lもあれば十分です。表側にポケットなどが少ないシンプルなモデルが草木に引っかかりにくいのでオススメですが、すでにバックパックを持っていれば、新しく買い替える必要はありません。

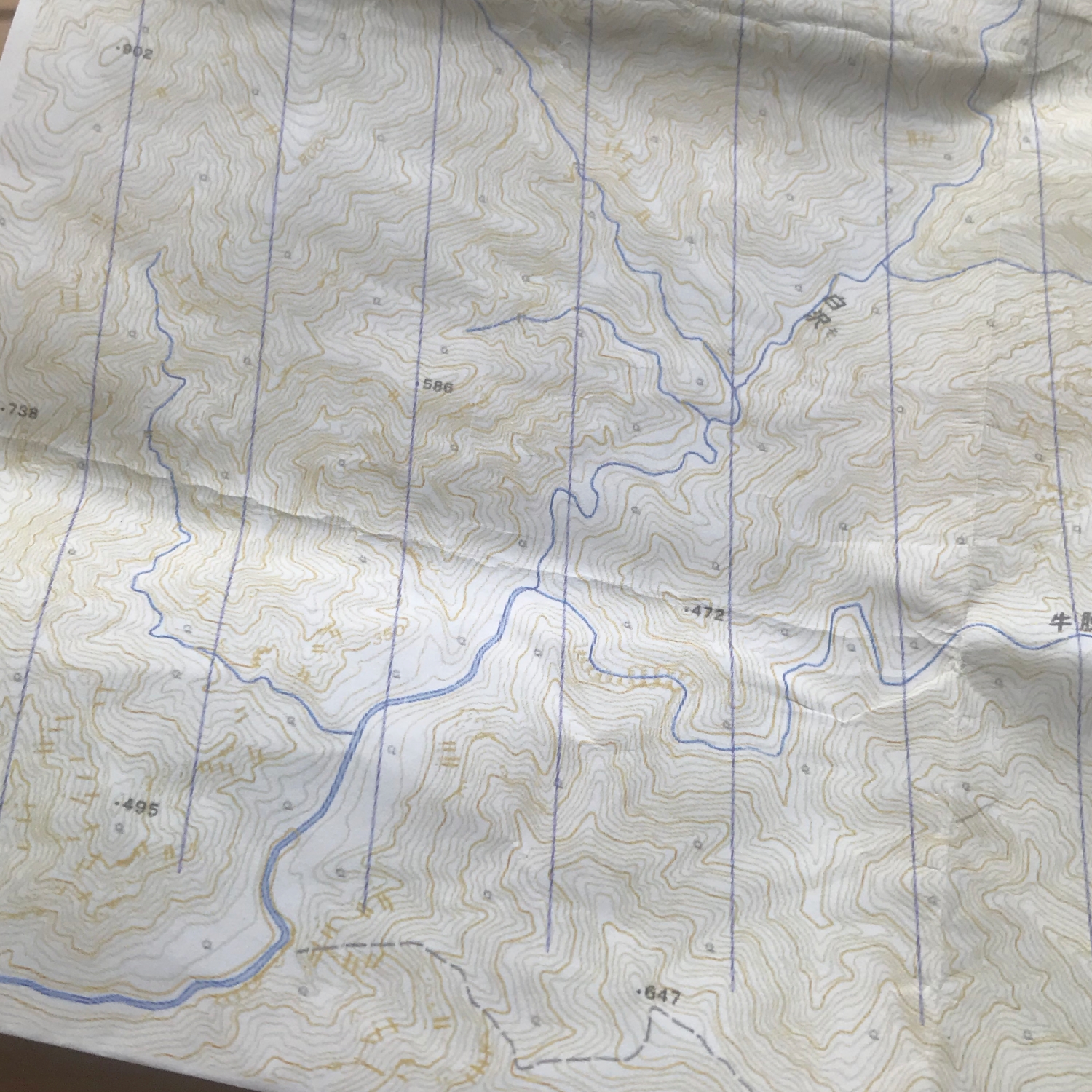

地図は、磁北線を引いた国土地理院の基本図「25000分ノ1地形図」を用意します。一般的な登山地図は役に立たないので注意しましょう。

地形図は地形の起伏が分かりやすい。磁北線の記入も忘れずに。

地形図は濡らさないように防水ケース(100円ショップなどで手に入ります)に入れて、ヘルメットの内側に挟んで持ち運ぶことが多いです。読図用のコンパスもセットで準備します。

夏でも体が冷えたとき用に、温かいお茶やコーヒーを事前に用意して保温ボトルなどに入れて持参するのがオススメです。

縫い目が止水処理されている「ドライバッグ」。

そして、濡らしたくない装備は「ドライバッグ」という防水性の高いスタッフバッグに入れてパッキングしましょう。

その他の基本装備は山登りの基本知識になるので、ここでの説明は割愛します。

6.クライミングギア

クライミングギアは経験を積みながら少しずつ揃えよう。

沢登りでは登攀シーンがあるので、ハーネス、カラビナ、スリング、ロープといったクライミングギアが必要です。何をどれだけ持っていけばいいですか? とよく聞かれるのですが、こればかりは計画する沢によって異なるので、一概に伝えることができません。

クライミングギアは種類も多く、使い方も専門知識が必要だ。

クライミングギアについては、そのときリーダーの指示に従って下さい。知識のある人に教えてもらいながら必要なギアを必要なときに揃えるのが、利口な買い物といえるでしょう。