「見つかっちゃった!」

網を手に、じっくり目を凝らし、森の中を歩み行く─宝探しのようなこの時間。そのとき感じるワクワクは令和になっても変わらない。親世代には懐かしく、子供にとっては新鮮な昆虫採集に、親子で挑戦しよう!

親子で挑戦!虫と遊ぶ夏休み

伊東 悟さん 櫂くん

生物もアウトドアも好きだけど、今回が初の昆虫採集。櫂くんは撮影中にヒラタクワガタのマジ噛みを体験。「虫の本気を感じた」。

日本野生生物研究所 奥山英治さん

動植物から素朴な野遊びまでを網羅する生きた博物館。「虫が花に授粉して人の食べ物ができる。みんなもっと虫を見て、愛して!」

とある雑木林にやってきたのは生物観察の達人・奥山英治さんと伊東親子。伊東親子は昆虫採集のデビュー戦だ。

「時期は少し早いけど、そろそろ出てるんじゃないかな。ほら! 発酵した樹液のにおい。このにおいをたどれば……」

「いた! クワガタです!」

コナラの樹液についていたのは、赤みを帯びた立派なノコギリクワガタ。初めての野生のノコギリクワガタとの遭遇に、櫂くんは静かに興奮している。

においや虫の姿を手がかりにして樹液を流す木を見つけてはのぞいていく。いくつかの樹液をまわると、虫かごにはノコギリクワガタとヒラタクワガタ、小さなカブトムシが収まった。

「シーズン初期としては上出来! さて、これを全部持ち帰って飼うとなると、大きなケースが必要だけど、どうする?」

奥山さんいわく、違う種類の虫やオスを過密な状態で飼うと、頻繁にケンカをして早死にしてしまうという。

「同じ種をたくさん飼うより、違う種を数匹ずつ飼うほうが習性の違いを知れるし、弱らない」

という奥山さんのアドバイスによって、ノコギリクワガタの雌雄を飼うことになった。

「昆虫の採集も観察も、野外に虫がいるからこそ楽しめる。来年もまた会えるように、持ち帰る数は最小限で!」

昆虫採集基本ギア

捕虫網は枠が大きめで柄がしっかりしたものを。虫かごは昔ながらのプラスチック製のものが○。通気性が高く、虫がつかまりやすくて弱りにくい。

樹液は五感で探せ

初めて訪れる林で樹液を探すときは感覚を全開に! 樹液のにおいやそれに引き寄せられた虫の羽音、樹液のまわりではばたくチョウの動きから樹液を探し出す。

におい

羽音

チョウ類

奥の手はバナナトラップ

熟した果物で誘引もできる。「入ったら出られない罠もあるけど効率がよすぎる。果物だけなら虫が自分で離れられるし、残しても自然に分解する」と奥山さん。

樹液採集でまず覚える5種

いろいろな木が樹液を出すが、虫を呼べる樹液を出す木は限られている。雑木林や屋敷林で探すなら右側の3種、河川敷をフィールドにする場合は左側の2種を最初に覚えたい。

クヌギ

樹液採集の代表選手。宮城県以南の本州、四国、九州に分布し、樹液は虫を強力に誘引。全国的なナラ枯れで巨木は減少しつつある。

コナラ

北海道南部、本州、四国、九州の低山に分布。樹液はよく虫を呼ぶ。標高の高い場所には近縁のミズナラが生え、こちらも虫に人気。

シラカシ

北関東以南の本州、四国、九州に分布。屋敷林や寺社の境内に多い。近年、カシノナガキクイムシの食害で樹液を出す木が増えた。

ヤナギ類

日本には30種ほどが分布。河川敷や水辺に多く、低地から高山まで、どのエリアでも樹液はいろいろな虫に利用されている。

オニグルミ

北海道、本州、四国、九州に分布。河畔林ではヤナギ類に次いでクワガタによく利用されている。虫は幹より細枝にいることが多い。

出会いを増やす応用テクニック

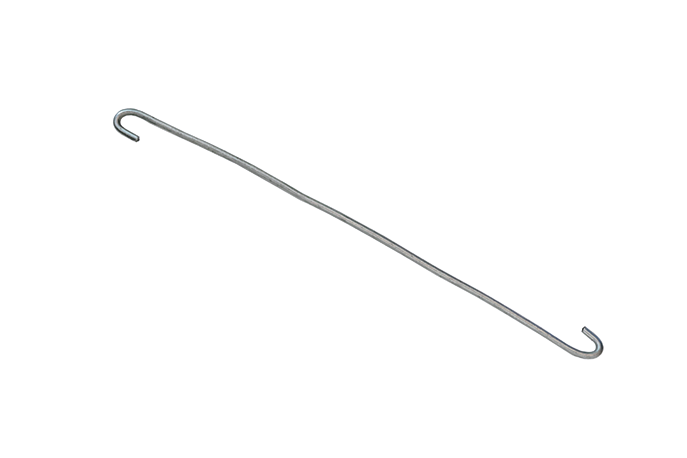

こちょぐり棒で穴から召喚

クワガタは樹液の周囲の浮いた樹皮や樹洞に隠れていることが多い。針金の先端を曲げた棒とライトがあると、掻き出しやすい。

遠い虫には渓流竿でリーチ

捕虫網でも届かない場所にいる虫は、渓流竿で背中を叩くと落ちてくる。中古釣具店に行けば5m程度の竿が数百円で入手できる。

森の電灯は必ずチェック!

「虫がよく来た水銀灯や蛍光灯がLEDに替わり、以前よりは虫が寄りにくくなった。それでも林近くの電灯は見よう!」と奥山さん。

広々ケースで長く飼おう!カブクワ基本飼育術

産卵木を入れて累代飼育に挑戦!

累代飼育とは飼育下で代替わりを繰り返すこと。「産卵させて次世代を育てるのを目指すと、大事に扱うようになり観察眼も養われる」

葉っぱで転倒防止

クワガタやカブトムシが飼育中に弱る原因のひとつがひっくり返ってもがくこと。マットの上には落ち葉を敷いて足がかりに。

エサ台でケース内を衛生的に

エサがマットに染み込むとにおいや小バエの発生源に。幅広なエサ台にカップのまま昆虫ゼリーを置く方法は、管理がラクで衛生的。

飼育セットを消毒

セットを用意できたら、黒い袋に入れて炎天下に数時間放置。マットや産卵木に潜む害虫を殺虫してからクワガタを入れる。

入居前にリフレッシュ

クワガタやカブトムシにはダニ類が寄生していることも。飼育ケースに入れる前に体の隙間を歯ブラシで洗ってダニを除く。

武闘派は少なめに

オスをたくさん入れるとエサやメスをめぐって争うので弱りやすい。ペアで飼うか、オス1匹に対してメス2匹程度の比率に。

霧吹きで保湿

乾燥も虫を弱らせる原因。定期的に霧吹きでマットを湿らせて、ケース内の湿度を保つ。湿らせすぎもよくないので適度に。

小バエは新聞紙でガード

ケースの隙間から小バエが出入りするのが気になる場合は、ケースとフタの間に新聞紙や専用の小バエ対策シートをはさむ。

フタは堅めを推奨

とまり木が開口部の近くにあると、力の強いカブトムシなどは押し開けて逃亡することも。フタは虫の力で開かないものを。

構成/藤原祥弘 撮影/矢島慎一、奥山英治(昆虫生態写真)

(BE-PAL2025年8月号より)