- Text

陽気に”死”を迎える、メキシコの祝祭

メキシコの「死者の日(Día de los Muertos)」は、日本でいう”お盆”。例年、11月1日と2日に行なわれていて、1日は亡くなった子どもの魂、2日は亡くなった大人の魂が戻るとされ、町中がマリーゴールドのオレンジで埋め尽くされます。2008年にユネスコ無形文化遺産に登録。映画『リメンバー・ミー』の大ヒットで、今や世界中から人が集まる大人気の行事に。

今回は限られた日程でさまざまな町の表情を見たかったので、ツアーをチョイスしました。

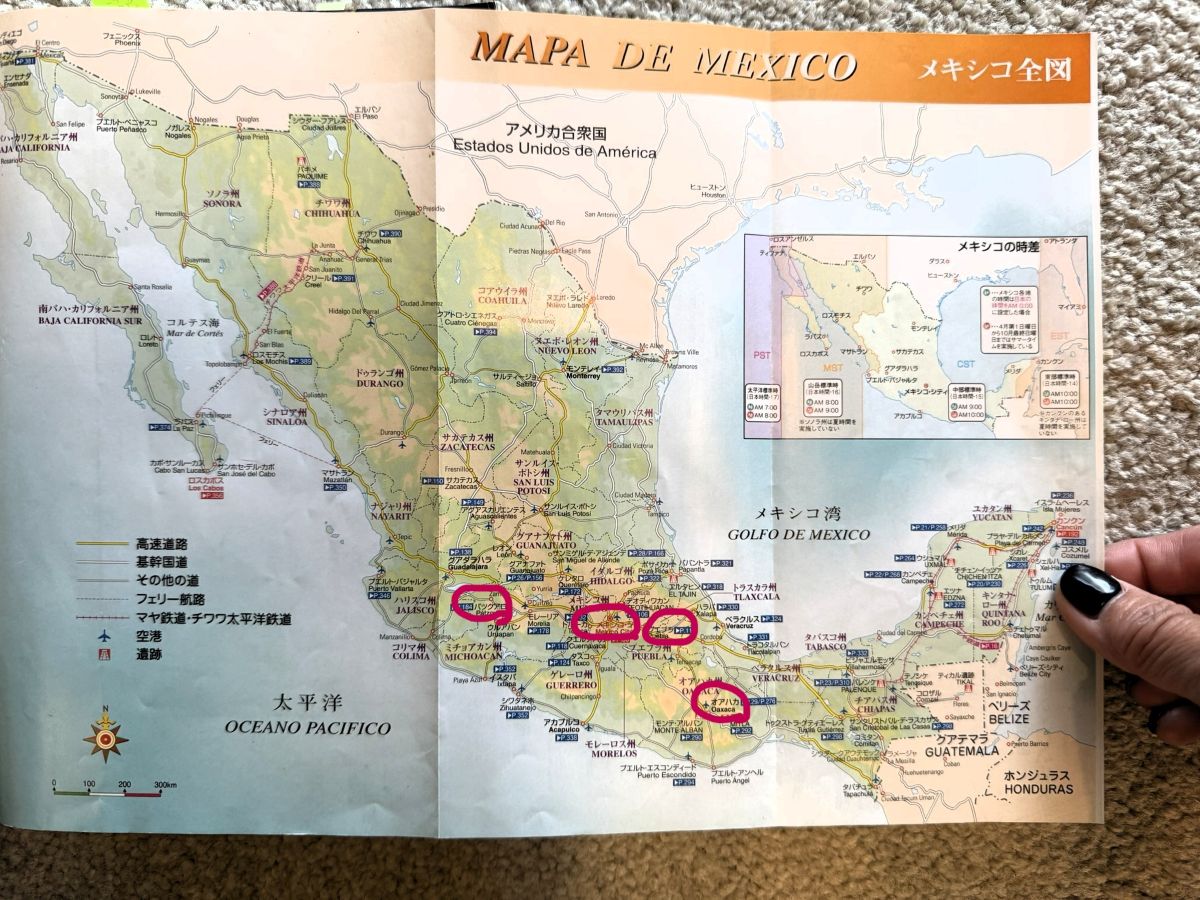

死者の日はメキシコ全土で行なわれている

先住民の割合が多いオアハカ州が有名ですが、メキシコシティ周辺でもしっかり満喫できます。

映画『リメンバー・ミー』の影響で観光客が急増中

添乗員さんいわく、「このツアーに来てる皆さん、みーんなミーハーでしょ?」。はい、返す言葉もございません(笑)。じつは私も、機内で作品を2回続けて観てしまい、すっかり予習モードに入っていたひとりです。

死者の日が見られるのはいつ?

ピークは11月1日と2日。墓地にロウソクが灯り、終夜みんなが集うもっとも神聖な時間です。街の飾りつけは10月25日ごろからスタートし、巨大パレードは10月末。11月5日ごろまで余韻が続きます。

私がメキシコにいたのは10月29日から11月3日まで。今年は丁度週末と重なったため、例年より賑やかだったそうです。

「死者の日」の見どころ

パレード、灯りに包まれた墓地、骸骨メイクなどなど、見ることも参加することもできるのが、この祭りの最大の魅力です。

死者の日の伝統食パン・デ・ムエルト

地域ごとに形も味も違うようで、食べ比べも楽しみのひとつ。おやつにちょうどいい素朴な味でした。

各地で行なわれる「死者の日」を覗いてみた

では、訪れた順に紹介します。

1.世界一の祭壇が現われる丘の町「メテペック」

普段は静かなメテペックの町。この時期だけは丘の斜面いっぱいに巨大祭壇が出現します。標高2,600mで、歩くだけで息は切れるのに、地元の人たちが文化祭前日のように笑って飾りつけをしていて、こちらまで気持ちが明るくなるほど。厳かな祭壇のはずなのに、どこか”生”のエネルギーが強い。旅のはじまりの高揚感に、がっちり火をつけられました。

2.静寂が息づく祈りの町「ミスキック」

メキシコ滞在2日目はオアハカまで約515㎞を大移動しながら、途中、各地に立ち寄りました。最初に向かったミスキックの町は、メキシコシティ近郊とは思えない静けさで、古い信仰が大切に受け継がれているようでした。教会には故人の好きだった食べ物や愛犬の写真までが飾られ、家族が大切にされていたことがひしひしと伝わってきました。賑やかな祭典ではなく、「祈り」が主役の場所でした。

3.タイルが華やぐコロニアル都市「プエブラ」

町を彩るタイル貼りの建物に、死者の日の装飾が重なると、まさに”祝祭都市”。広場には「おがくずの絨毯(Tapete de aserrín)」と呼ばれる巨大な砂絵がいくつも並び、歩くたびにシャッターを切りたくなる景色でした。

メキシコの縮図のような熱気があふれる町「オアハカ」

10月31日、メキシコ滞在3日目は「もっともメキシコらしい町」といれるオアハカに行きました。町全体がギャラリーのようで、工芸品も食文化も独特のお香のかおりも、なにもかもが濃い。老若男女がフェイスペイントで練り歩き、音楽が鳴れば自然と輪ができます。観光客も地元の人も混ざり合って楽しむこの”祝祭感”は、私が思い描いていた「死者の日」そのものでした。

観光と信仰の境界線に立つ「ハニツィオ島」

11月1日、いよいよ本番。映画『リメンバー・ミー』の舞台として知られるハニツィオ島は、旅のハイライトになるはずでした。しかし実際は…、観光客で大混雑。これぞオーバーツーリズム!?

祈る島民の横で写真を撮る観光客が押し合う状況に、なんだか胸がざわつきました。危険を感じた私は、ひとり行列を外れて高台のモニュメントへ逃げるように向かうと、そこには屋台や公園があり、子どもたちが普通に遊んでいました。ハニツィオ島では、観光地であり、生活の場でもある二つの顔が、なんともいえず心に残りました。

現代アートが主役の大都会「メキシコシティ」

11月2日は、いよいよ旅の締めくくり。メキシコシティでは、伝統的な装飾よりも巨大オブジェや現代アートが中心でした。オアハカは町中フェイスペインティングの人だらけでしたが、メキシコシティではほぼ見かけません。そこには、都会的で洗練されたイメージの死者の日が広がっていました。

この旅が私に残したもの

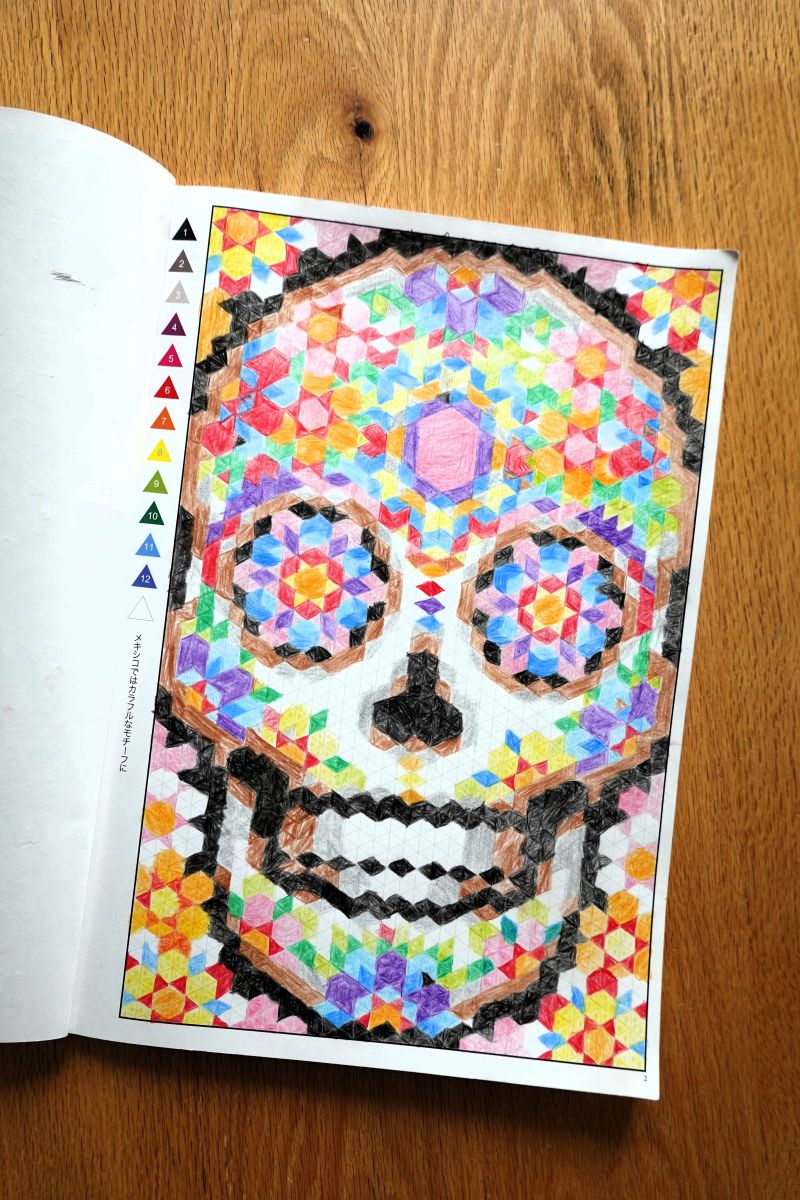

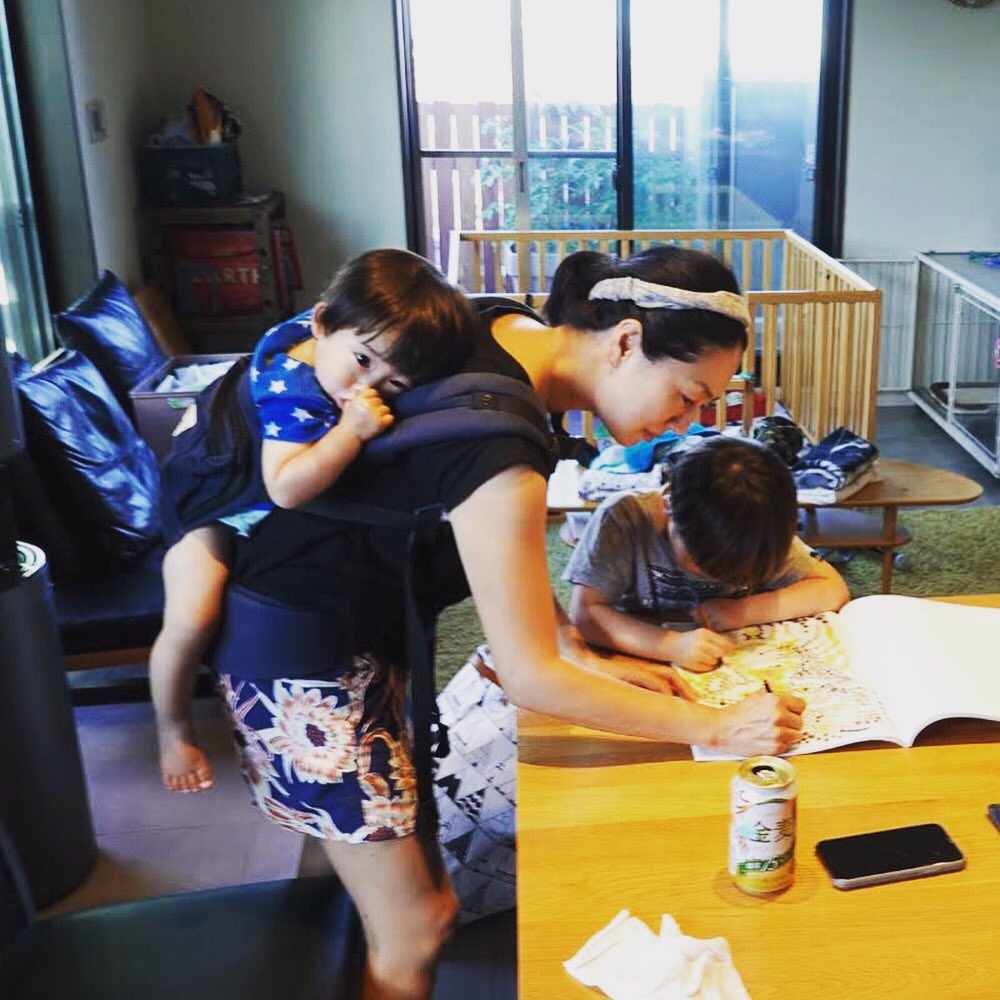

長男の塗り絵から生まれた小さな興味が、こんな壮大な旅につながるとは思ってもみませんでした。色彩、祈り、熱狂、そしてハニツィオ島で感じた違和感…。メキシコの人々が「死」をおおらかに受け止め、そして深く家族を愛していることを、何度も目の当たりにしました。その一方で、旅人としてどこまで踏み込むべきかという「敬意の線引き」も学んだ気がします。

なにを見て、どこまで近づくのか。

旅人の姿勢を静かに見つめ直す、忘れられない時間になりました。

皆さんもぜひ、あなた自身の死者の日を見つけに行ってみてください。