- Text

- Source

着火材はなぜ優秀なのか? 里山の素材で徹底検証! 発火技術方法序説

遅い秋を迎えて、里山もすっかり色づいたこのごろ。舞う落ち葉が雪に変わるまではあっという間です。季節の変化を慈しみながら、冬支度をはじめよう!

バーナー、ガスカートリッジ、焚き火台、雨でも火がおこせるファイヤーストライカー……。アウトドア用品の中で一大勢力を築いているのが、燃焼器具だ。

野外で迅速かつ着実に火が得られるグッズは、アウトドアを快適にする。一方、その便利さに依存しすぎると、私たちはキャンプという行為の本質を忘れてしまう。アウトドアは人間力回復のための時間でもある。

「家族でBBQをやるときは、キャンプ用のライターと市販の着火剤を使ってきました。火って何だろうなんて、考えてみたこともなかったです」

こう話すのは編集・フジタニ。ならば着火の基本原理からおさらい。ライターが優れているのは、発火と同時に内蔵ガスが出るので炎を持続できる点。丸めた紙や細い枝に10秒もかざせば燃焼が広がる。マッチの時代はそこまで便利ではなかった。火薬部分が発火しても、風や湿気の影響で木の軸に移る前に立ち消えしやすかった。さらに古い火打ち金や錐もみ式発火法の時代は、火口という補助材で消えやすい種火を受け止め、注意深く火を育てる必要があった。

今回は里山に普通にある素材でほぼゼロ円の着火材を手づくりしながら、火の燃え方の微妙な違いを体感してみた。

着火具材の役割

消えやすい←火の持続性→長持ち

火種(点火源)

❶火打ち金 高炭素鋼を硬い石に打ち付けることで赤熱した鋼の小片を飛ばし、火口で受ける。

❷ファイヤーストライカー マグネシウムなど燃焼しやすい金属ロッドをストライカーと呼ばれる金属でこすり、火花を出す。削り粉をためれば燃焼力が増す。

火口

❸火口 火種(点火源)から受けた火を消さないための補助材。燃焼性・保温性・通気性のバランスが重要。今回、編集フジタニが手づくりしたもの。

火種兼火口

❹マッチ 火種であり、上手に扱えれば火を焚き付けに移す火口にもなる。

焚き付け

❺シラカバ樹皮 油分が多く昔のマタギが焚き付けに使った。

❻肥松 樹脂の多いマツ材。根や枝元に多い。焚き付けや松明に使われた。ファットウッドも同じもの。

その1 ガマの穂綿と灰汁で火口をつくる

チャレンジャー 編集 フジタニ

伝統的な火口の材料であるガマの穂。ほぐすだけで火口になるが、今回は灰汁を加えより高性能に。

湿地や耕作放棄地に群生する。夏から秋にかけて、フランクフルトに似た穂を伸ばす。

穂綿をほぐす

目の細かい野菜収穫ネットの中で乾燥させ、綿状にほぐす。

1本でも大量の綿毛になり、飛散させると周囲に迷惑がかかる。取り扱いは必ずネットの中で!

飛散させると悲惨なことに!

灰汁に浸す

取り扱い注意!

焚き火の灰は燃焼の触媒になるカリウムやマグネシウムなどの化合物を含む。これを穂綿に染み込ませる。

↓

灰をフルイで漉す。残った消し炭は捨てずにとっておく(後述のオイルフレイクに活用)。

↓

ペットボトルに灰を入れ、同量程度の水を注ぐ。フタをしてシェイクした後約10分静置し、上澄み液をバケツに移す。

↓

上澄み液は少し濁っているくらいが良い。ネットごと浸し、穂綿に染み込ませる。

↓

袋ごと乾燥。乾いたらスプレーで残った灰汁液を吹き付ける。ミネラル成分が多いほど火持ちが増す。

測ってみた。

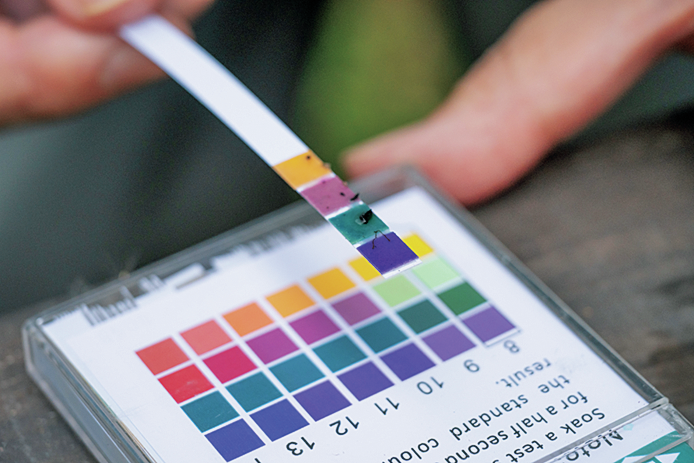

灰汁液をリトマス試験紙に浸すと、11と出た。ミネラル成分の多い強アルカリの性質であることがわかる。

灰を含むとよく燃える理由

火口に染み込んだ灰には、燃焼を静かに維持する触媒効果が。

角砂糖で比較。灰を付けると赤熱するが灰なしは溶けるだけ。

Complete!

穂綿の火口で受け止めたマッチの火。消えそうでも着実に火は移っている。

その2 廃ロウソクとスギの葉で着火バー

Xmasキャンドル!

中途半端に溶け残ったクリスマスキャンドルなどのロウソクがあったら、植物片と一緒に固めて着火材にしよう!

植物片はスギやマツの葉など油分の多い枯葉をセレクト。適当に折り砕く。廃ロウソクは空き缶に貯めておき、缶ごと火に置き溶かす。

↓

バットにアルミ箔を敷き、砕いた植物片を敷き詰める。その上から溶けたロウを流し入れる。

↓

固まったらバットから取り出し、ナイフで切る。ある程度切り込めば、チョコレート状に割れる。

↓

使いやすいサイズに切り分けて保管しておく。全体がロウでコーティングされているので、湿気対策は不要。夏は直射日光の当たる場所を避けよう。

↓

Complete!

バツグン!

原理は市販の着火バーと同じ。スギの葉自体もよく燃えるが、炭化した葉が溶けたロウを揮発ガスとして外へ導く芯の役割を果たしてくれる。

その3 てんぷら油と朽ち木でオイルフレイク

採りたての野の幸を味わう野外てんぷらは楽しいものだが、悩ましいのが油の処理。一石二鳥の解決法がこの吸着剤だ。

固めて捨てる凝固剤も市販されているものの、どこか釈然としない。やはり油は有効活用したい。

↓

砕いた朽ち木や細かい消し炭、刻んだ草の茎、セイタカアワダチソウの穂などを乾かしておく。

↓

広口瓶に上記の素材を入れておき、使い終えた油を吸着させる。油が染み込めば良い着火材に。

↓

スプーンで紙にのせる。吸着材は単一より大きさ、材質の違うものを混ぜたほうがよく燃える。

↓

Complete!

やってみます!

紙に包んだオイルフレイクを薪の上に置き、さらに小割りにした薪や小枝をのせて着火。こまめに風を送りながら火を大きくする。

※素肌に灰や灰汁液がついた場合はすぐに水で洗ってください。

今月の里山クイズ

近年、東日本で増えている〇〇ボシゴマダラ。空欄に入る言葉は?

里山クイズの答え

答えは「アカ」。アカボシゴマダラには東南アジアから中国・朝鮮半島に分布するものと、台湾・奄美に分布する別亜種がいる。1990年代から東日本で見られるようになったアカボシゴマダラは中国原産の外来種。蝶マニアによるゲリラ放蝶で定着したとみられる。

※構成/鹿熊 勤 撮影/藤田修平

(BE-PAL 2025年11月号より)