志賀高原(長野県)の温泉街の一角にある志賀高原ビール。経営するのは、1805年から続く造り酒屋の玉村本店。その8代目、佐藤栄吾さんが「自分たちの飲みたいビールをつくろう」と2004年に創業したブルワリーだ。

早くからホップの栽培を始め、木樽で熟成させるバレルエイジドに取り組み、音楽とビールの融合フェスを開催してきた先験的なブルワリーである。創業21年。佐藤栄吾代表にインタビューした。

自分たちの飲みたいビール=最高の食中酒をつくる

温泉につかる猿、スノーモンキーで知られる「地獄谷野猿公苑」。その地獄谷から少し下った横湯川に沿って、湯田中の温泉宿が連なる。諸説あるが、1,000年以上前から知られていた温泉地だそうだ。

代表の佐藤栄吾さんが、玉村本店の家業を継いだのは2003年、37歳のとき。それまでの佐藤さんは酒造りとは無縁の外資系証券会社やユニクロに勤務、グローバリゼーションの最中を第一線で活躍するビジネスマンだった。

玉村本店は酒造りのほかに業務用の酒販も行なっている。湯田中・渋温泉のホテルや旅館に、大手メーカーのビールを配達するのだ。毎日トラックで、冬はスノーモービルも使って配達している。

日本酒造りと酒販業のかたわら、佐藤代表は考えていた。日本の食卓はどんどん多様化しているのに、なぜ日本のビールは同じものしかないのかと。せっかくスキーや温泉に来てくれる人たちに、もっと魅力ある飲み物を提供できないだろうかと。

そこで頭に浮かんだのが「ビール」だった。

「日本人だって毎日、旅館の朝ごはんみたいな食事をしているわけじゃなくて、肉料理とか脂っこい料理とかスパイスの利いた料理とか食べている。それだけ多様化しているのに、大手メーカーのビールはほとんどラガーでしょう。それもおいしいけど、パンで言ったら大手メーカーの食パンしか売ってないのと同じ。もっと違うものが造れるはずだと」

2003年当時、「地ビール」業界は真冬の時代を迎えていた。酒類醸造免許を返上する事業者が出るほど人気がない。佐藤社長が免許を申請すると、国税局の人から「本気ですか?」と聞き返されたという。しかし佐藤さんの頭の中には、すでに造りたいビールのイメージができていた。

自分たちの飲みたいビールを造る。最良の食中酒を造る、と。今、配達している大手ビールの4分の1を自社製品に置き換えられれば事業として成立すると見込んだ。

2004年、志賀高原ビールがはじめに醸造したビールはペールエール、IPA、ポーターの3種類だ。この3種に共通する特徴は「クリーンでホッピーで食事に合う」こと。特にIPAは、今でこそ大人気を博すが、当時の日本ではほとんど知られていないスタイル。ホップの香りと苦味を効かせた斬新なスタイルは、志賀高原や湯田中・渋の温泉街だけでなく、都市部のビアバーでも話題を呼んだ。

ファームハウスブルワリーの先駆。志賀高原はホップの名産地だった

近年、日本のクラフトビール界に「ファームハウスエール」というスタイルが見られるようになってきた。ファームハウスとは農家のこと。自家栽培の農作物の使用をアピールするビールが増えている。

志賀高原ビールは、日本におけるファームハウスブルワリーの先達でもある。2006年、まずホップ栽培に着手した。

「ゆくゆくは世界で通用するビールをつくりたい。そのためには他と差別化できるビールが必要です。そこで思いついたのがホップでした」(佐藤代表)

日本はビールの製法をドイツやイギリス、アメリカなどから学び、原料の大麦、小麦、ホップはほぼ輸入に頼ってきた。オリジナリティはどこに? その答えのひとつが自家栽培したホップだ。現在では、小さいながらホップ畑をつくり、自家栽培ホップを原料に取り入れるブルワリーが少なくない。量的にはわずかでも、確かにここでしか造れないビールができあがる。

また、あまり知られていないが、志賀高原を含む北信州は昭和30年代頃までホップの一大産地だった。日本原産のホップに「信州早生」(しんしゅうわせ)という品種がある。1910年代にサッポロビールの前身、札幌麦酒が信州で開発した品種だ。国産の代表的なアロマホップであり、産地は東北や北海道に移っているが、現在も栽培されている。

「ここがホップの栽培適地であることは間違いない。幸い、当社に栽培経験のある蔵人がいました」

佐藤代表はIPA自体が珍しかった時代にホップ栽培を始めた。玉村本店から徒歩5分にある自社畑の土を耕し、ホップのツルが巻き付く柱を立てる。畑も手作りだった。

収穫したホップは乾燥せず、生のままビールに仕込む。現在のホップ畑は玉村本店から徒歩10分くらいの場所に移ったが、いずれにしても近い。収穫から仕込みまでの時間は世界最短ではないかと佐藤代表は笑う。それは毎年、秋の初めに「フレッシュホップエール」「フレッシュホップIPA」などになってリリースされる。

自家製ホップでビールを造りつづけてきたことについて、佐藤代表はこう話す。

「結果的に、マーケティングの助けにはなりました。でも私たちはマーケティングのためだけに原料を作っているわけではありません。言葉で表現するのはちょっとむずかしいけれど、自家製ホップで造るビールには、輸入ホップのそれにはないやわらかさやみずみずしさが確かにあります」

ホップもつくる、酒米もつくる。おいしさを追求して原料づくり

ホップ畑は現在40アールほどまで広がり、収穫量は志賀高原ビールが使用するホップの「たぶん1割くらい」(佐藤代表)をまかなう。日本のビールメーカーとしては決して少ない割合ではない。

ホップのほかに、酒米(美山錦、金紋錦、山田錦など)、ブルーベリーやラズベリー、梅などの果実、スペルト小麦(古代穀物。小麦の原種)などの原料を栽培している。

酒米はもちろん玉村本店の酒造りに使われるのだが、酒米を削って出る白糠はビールに使う。美山錦を使用した「ミヤマブロンド」は志賀高原ビールの定番ビールだ。

4月からホップ畑の整備に入り、5月に田植え、6月〜7月に菖蒲や果実類の収穫、8月にホップの収穫、9月に稲刈り。スペルト小麦は11月に種まき、翌春に収穫。農作業を行なうのは玉村本店の従業員である。つまり玉村本店は日本酒とビールの醸造業と農業の両方を行なっているのである。

なぜこれほど農作物に力を入れるのだろうか。佐藤代表はこう説明する。

「ワインの場合、極端な話、その年のブドウの出来によって味も評価も決まりますが、ビールや日本酒は原料の質より、醸造の技がより大切であるように思われていますよね。もちろん技は重要です。技術、衛生管理、もろもろ高いレベルが求められます。しかしそれが極まれば、詰まるところ、同じものができるわけです。

以前、日本酒業界にYK35がもてはやされた時期があります。Y(山田錦)を35%まで削って、K(熊本県協会酵母9号)で仕込むことが、日本酒品評会で金賞を取る定石になっていた。これって突きつめれば“最高にまずくないもの”を造る技術です。技術を磨いていくだけではつまらない。

当たり前ですが、ビールはおいしくなくてはならない。もっとおいしいものをつくるために何ができるかを考えたとき、ぼくら、せっかく周りに畑のある環境にいるわけです。地元の農作物で自分たちの飲みたい酒を造ることができる。それが結果的に他との差別化になり、世界に通用するビールにつながっていくのだと思います」

たとえどんなに磨いても、技術には限界はある。それでは、玉村本店の従業員自らが農作業をする理由は何だろうか。

玉村本店の農作物は多くが有機栽培で育てられる。肥料はビール醸造から出る麦芽カスを使った有機肥料だ。

「無農薬にこだわるわけではないけれど無農薬に越したことはない。やはり、味に影響が出る部分はあります。しかし、無農薬・化学肥料栽培はプロの農家に簡単にお願いできることではありません。たいへんなコストがかかります。サステイナブルやオーガニックを掲げても、続かなければぜんぜんサステイナブルじゃないですからね。

だからぼくらは自分たちで続けられるものを栽培して、それを使って自分たちの飲みたい酒を造ることにしました。収穫や加工などの過程も楽しめることを大事にしています。実際、ウチのブルワーはホップづくりに携われることに魅力を感じて来てくれた人が多いですよ」

酒造りにとって最高のタイミングで収穫し、加工できることも、自分たちで農作業するメリットだと佐藤代表は話す。地元で自家栽培しているから追求できるうまさがあるのだ。

最高の食中酒を求めて。徹底的にドライなバレルエイジドを

食中酒を追求する志賀高原ビールは、バレルエイジドを早くから手がけてきた。バレルエイジドとはワインやウイスキーの樽に貯蔵し、数年かけて熟成させたビールのこと。ワインのように750ml瓶に詰めた「山伏シリーズ」を2010年から発売している。

通常、発酵が終わったビールには酵母が分解しきれなかった糖分が、多少なりとも残っている。それがビールの味わいのひとつになるわけだが、志賀高原ビールは「食中酒として徹底的にドライなビール」を追求した。

ワインやウイスキーの木樽にはビール酵母とは違った種類の菌が棲みついている。通常のビール工場では嫌われる乳酸菌もいる。さらに、その土地に浮遊する野生酵母も存在する。それらが渾然一体となってビールに残った糖分を食べて食べてドライを極め、さらに化学反応を起こして予想もできない香りや味が生まれることもある。

「微生物の世界は、ぼくらも完全にはコントロールできません。時間だけが可能にする、予想もできないおいしさが生まれる面白さがあります。ワインが好きな人にも飲んでいただきたいですね」

飲まなくても死ぬものじゃない。不要なものから生まれる豊かさ

日本のクラフトビールのブルワリーは現在1,000か所ほど。この5年で2倍以上に増えた。佐藤代表は日本酒の蔵元の数を引き合いに、こんな見立てを話してくれた。

稼働中の蔵元は減少傾向にあり、現在1,100か所くらい。ざっと人口1万人あたり酒蔵が1つある割合だが、すでに市場は飽和状態。クラフトビールも1,000か所と日本酒に近づいてきたということは、これから過当競争に入っていく。加えて大量のインポートビールも市場に並ぶ。今後クラフトビールのシェアがグングン伸びていく状況ではないだろうーー。

「一方で、大手メーカーの食パンしかなかった棚に、いろんなパンが並ぶようになったように、ビールもいろんなスタイルが楽しめるようになりました。これからは単純に、おいしさで選ばれていくでしょう。いくらストーリーを語っても、おいしくなければ選ばれない」

だから農作業に力を入れる。もうひとつ、志賀高原ビールの特異な点は「うちのファンに向けて、面白がってもらえるものをやり続けていく」ことだ。

それを象徴するのが2012年から2019年まで、冬の志賀高原で開催してきた音楽とビールの融合フェスSNOW MONKEY BEER LIVEだ。

アーティストとブルワリーの募集し、ステージを作り、ポスターやチラシを作成して広報し、当日の会場整理もする。ふつうならイベント会社に委託する仕事を、志賀高原ビールのスタッフたちが取り仕切る自家製ライブだ。

参加ブルワリーは、初年を見るとサンクトガーレン、スワンレイクビール、ノースアイランドビール、箕面ビールなどなど、今や日本を代表する面々。志賀高原ビールとはコラボビールを造ったり、ホップ収穫をお手伝いしたりと縁の深いブルワリーに加え、毎年注目のブルワリーが参加してきた。

アーティストのほうはロック、ポップ、オルタナティブなどなどなど、インディーズの実力派アーティストが集まる。筆者は参加したことがないので詳述できないが、その多様な顔ぶれから唯一無二のスペシャル感は伝わってくる。

コロナ禍に見舞われた2020年から休止していたが、2024年、場所を志賀高原から東京のライブハウスSHIBUYA CLUB QUATTROに移して復活した。

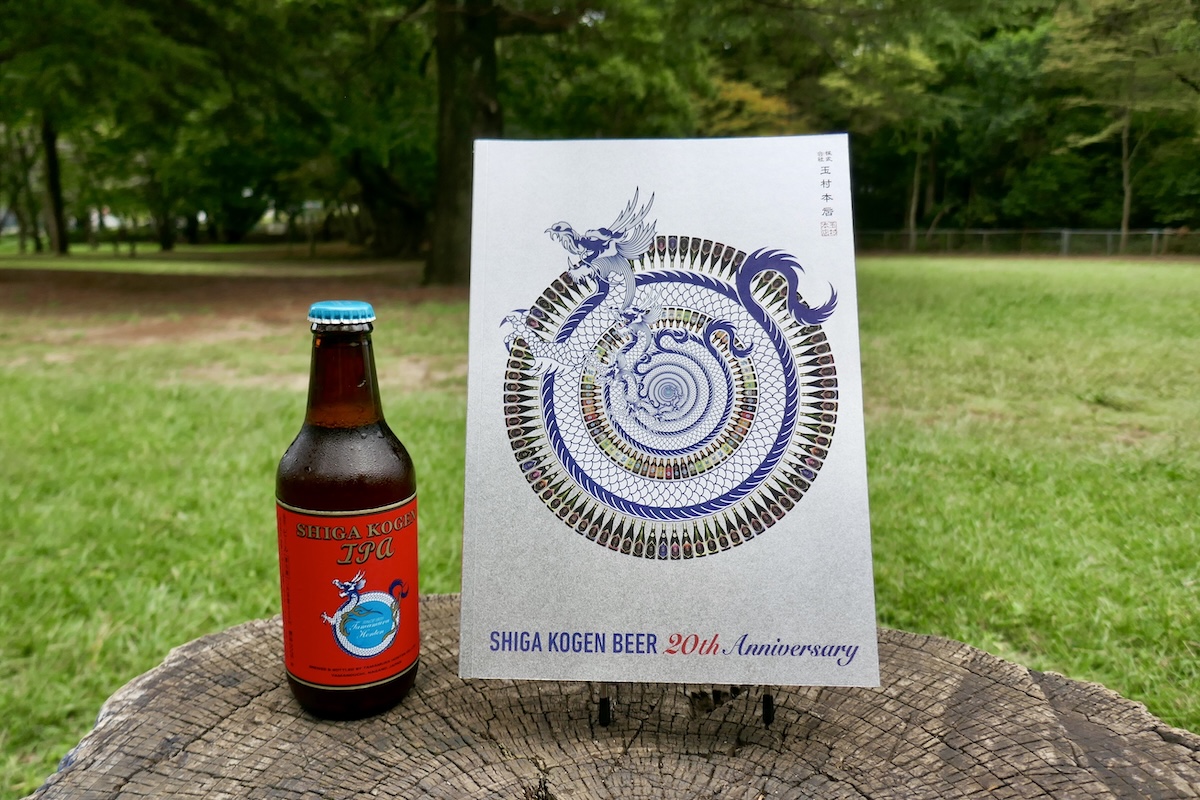

昨年は志賀高原ビールの創業20周年でもあった。それを記念して制作し、今年9月に自主出版したのが「SHIGA KOGEN BEER 20th Anniversary」だ。

これが「会社の20周年記念誌ね」では済まない充実したコンテンツなのだ。ことさら志賀高原ビールのファンでなくても、ビール好き、音楽好き、本好きのココロに響く。

音楽とビールの相性のよさはよく知られるところだが、佐藤代表は「ビールを飲みながら読めて楽しい本があってもいいなと思って。ビールって、別に飲まなくても死なないじゃない? そういう不要なものを高いお金を出して買ってもらうんだから、それだけの価値は必要だよね。“うちのビール、おいしいから”だけじゃ足りない。ちょっと面白みを感じられる何かを続けていかなきゃと思っています」と話す。

ビールを飲んでいたら面白いものに出会った。知らないものに出会った。それはおそらく、大手メーカーのいつものビールを飲みつづけていたら出会えなかったもの。志賀高原ビールの場合、それは音楽であり、ライブであり、20周年記念本だった。クラフトビールはおいしいだけでなく、そこから何かが始まる可能性にあふれている。

●志賀高原ビール 長野県下高井郡山ノ内町平穏1163(玉村本店)

https://tamamura-honten.co.jp