そして「氷河の洞窟」と聞いて頭に浮かんでいたのは「雪まつり」とか「氷まつり」の洞窟版。つまり「きれいに全振り」と思っていたのですが、いい意味で期待を裏切られた完全アドベンチャーでした!

どうも。オーストラリア在住ライターの柳沢有紀夫です。

- Text

「ロープウェイ」で標高3250メートルの絶景へ!(雪遊び王国オーストリア旅・その3)

前回はこちら↓

今回は宿泊拠点としているオーストリアのツィラータール地方のマイヤーホーフェンというリゾートタウンからパスで45分のヒンタートゥックスというスキー場へ向かいます。ゴンドラの山麓駅の標高もそれなりに高いのですが、そこから2本のゴンドラに乗り継いで、山頂駅へ。さらに歩くこと1~2分、標高3250メートルの山頂展望台にやってきました。

3250メートルとサラッと書きましたが、日本で富士山の次に南アルプスの北岳の標高が3193メートル。それよりも高い場所にゴンドラでサクッと到着できるのがなんともすごいです。調べてみたところ、日本で最も高い場所にあるゴンドラの山頂駅は駒ヶ岳ロープウェイ「千畳敷駅」で標高2612メートルとのこと。

一気に高所に登る注意点

まあ、そんなふうにカンタンに標高が高いところに到達できるのは素晴らしいのですが…その反面、気をつけなければならないことがあります。はい、高山病です。

カラダが慣れないうちに急激に標高を上げるため、どうしても可能性は高まります。事実私もゴンドラの山麓駅に着いて展望台に向かって歩き始めた途端、「あれっ? なんかだるいし息切れするな」。

とはいえ相棒のフォトグラファー氏(田所優季さん)は「全然問題ない」とのことなので、個人差とかその日の体調とかいろいろなものが影響するのだと思います。

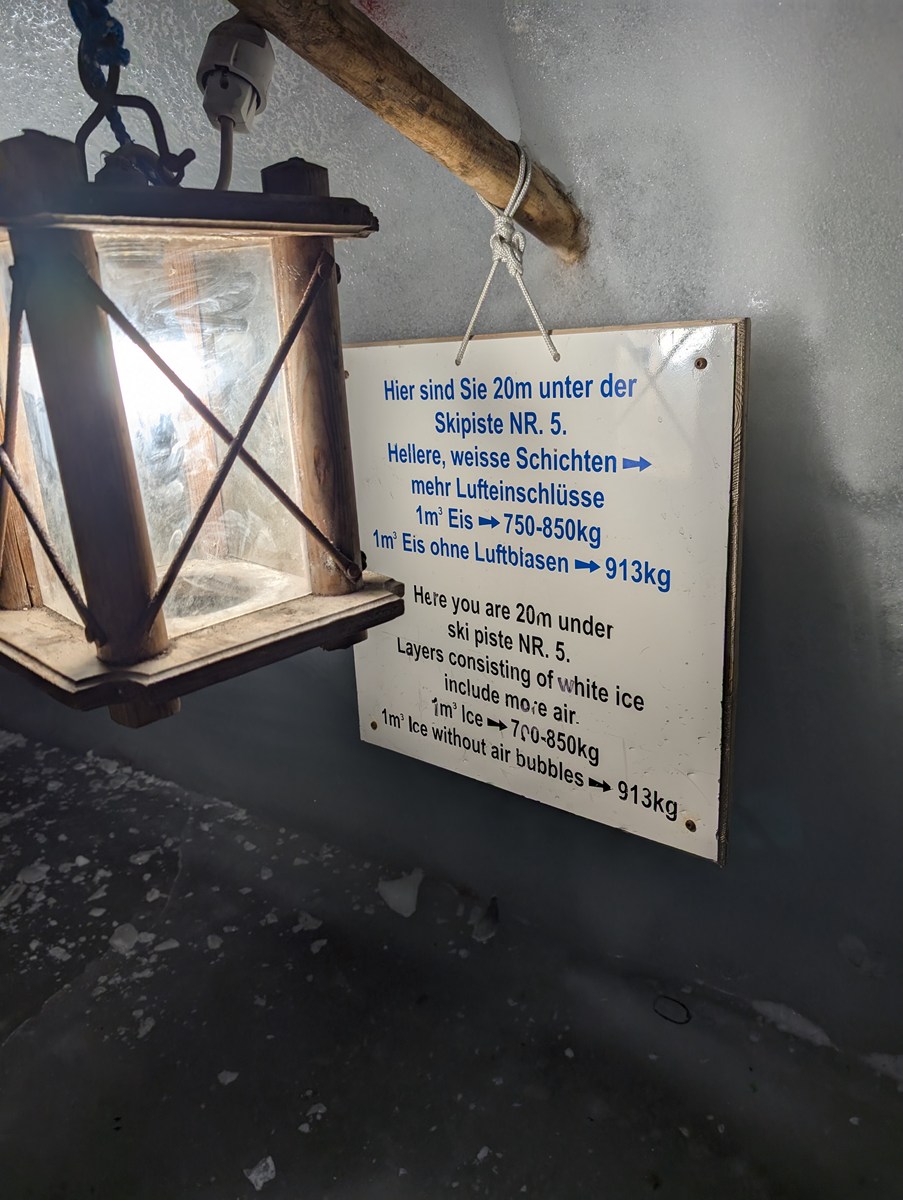

ちなみにこの山頂駅あたりも「氷河」とのこと。人生で初めて氷河の上に立ちました。まあ実際はそのうえに雪がたっぷり積もっているわけですが…。

「氷河の洞窟」探検へ!

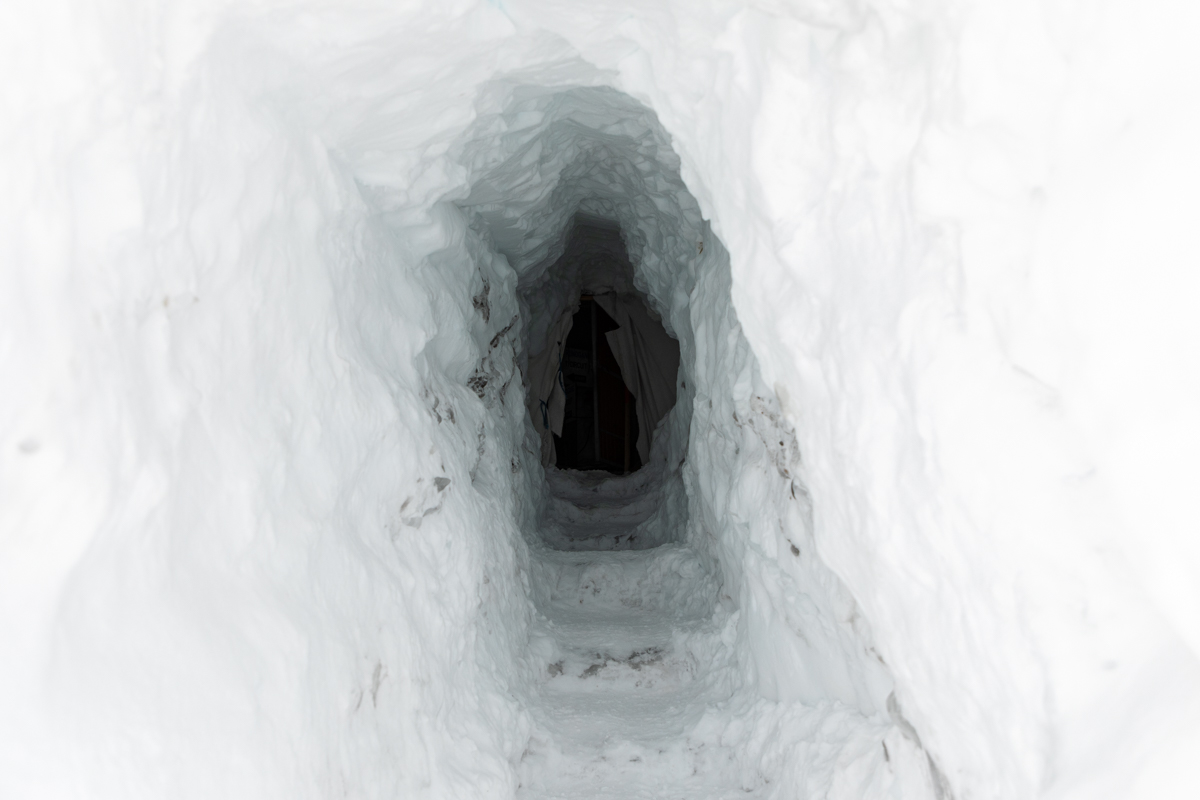

まあ、とにかく。ここで「絶景を見る」だけでは「BE-PAL.net」の記事になりません。じつはこれから私たちは「氷河の洞窟」を探検するツアーに参加するのです。

今回の探検ツアー参加者はフォトグラファー氏と私を含めて8人。ケビンさんから「じつはこの氷河洞窟、偶然見つけられたものなんです」との説明を受けました。この洞窟ツアーを行っている会社の社長であるロマーノさんがスキー中、氷上に10センチくらいの亀裂を見つけて「これはなんだろ」と思ったところから始まるそう。

スノーブーツを履いていてもちょっとすべりそうで、ある意味アドベンチャーです。

あたりまえのことなのですが氷河洞窟なので、足元は氷。てなわけでここでも結構滑ります。スノースパイクか何かが欲しいところ。

こういうツアーに参加して記事を書く場合、通常は先頭に行って「画面に誰も写っていない風景写真」を撮ったかと思ったら、最後尾に回って「参加者はこんなふうに進んで行くのです」という感じの説明的なものも撮影します。前者だけでなく後者もないと「臨場感がある記事」にはならないからです。

そんな往復を駆け足で繰り返すこと数回。というわけで他の参加者の1.5倍くらい移動することもあります。

ところが今回は「きれいな写真」を撮るためにフォトグラファー氏が先頭に陣取ってくれるため、常に最後尾でOK。狭い洞窟で脇を抜けるのも一苦労な場所がほとんどで、しかも空気が薄い標高3000メートル以上。すごく助かります…と喜んでいたのですが、最後尾だとケビンの説明が全部聞けない。涙

どっかでこんなことがあったなと思ったら…つい2~3日前のフィンランド・エスポーでの「雪道ハイキング」でした。まったく成長していません。

そんな私を不憫に思ったのか、参加者のうち集団の中間あたりにある女性がときおり私のほうを振り返り、ケビンの説明を繰り返してくれるようになりました。その素敵な女性の英語にちょっとアクセントがあったので「どこから来たんですか?」と聞いてみました。すると「ドイツです」との返事。

ふ~ん。そういえばこのツィラータール地方にはドイツからの観光客が半数以上を占めると聞いていました。で~も。いや、いやいやいや、ちょっと待て。

「なんでドイツ人のあなたが英語のツアーに参加しているんですか?」。オーストリアもドイツ語圏。そしてこのツィラータール地方の観光客の半数以上はドイツ人。当然ドイツ語のツアーもたくさん行われているはずなのです。

すると「先を行く友だち夫婦2組がアメリカ人なんですよ。そして私の夫もアイルランド人で…」。まあ、そんな会話を和気あいあいとしながら洞窟の中を進みます。

ドイツの「垂直洞窟」で「落としたら一巻の終わり」と思った私は、それ以来、こういうところに入るときはスマホ用ストラップで首からかけるようにしています。

かがんだり小舟に乗ったり

洞窟の途中でちょっとしたドーム状になっているところがあり、そこでケビンが「2つの選択肢があります」。左側はより難易度が高くて、長さ25メートル。途中から1メートル40センチの高さになるので、かがんでいかなければいけない。右側は難易度が低くて4メートル。

ちなみにこういうところを歩くときのコツは「前の人との距離を詰めすぎないようにすること」。前の人が写真を撮るために立ちどまると、かがんだまま待たなければいけないので大変です。

山登りのときにも「足場の悪いところで待たないようにするには前の人との距離を置くのが重要」だったりしますが、それと同じですね。

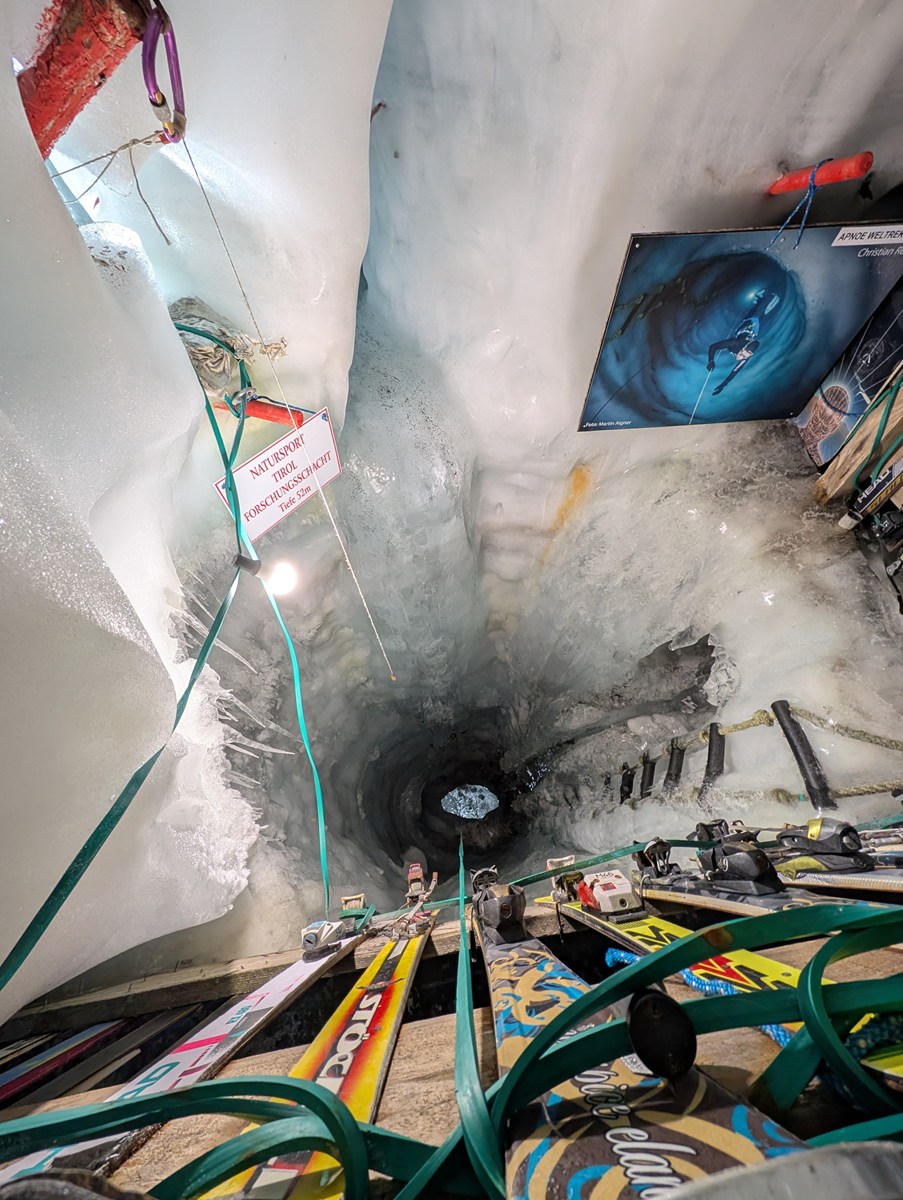

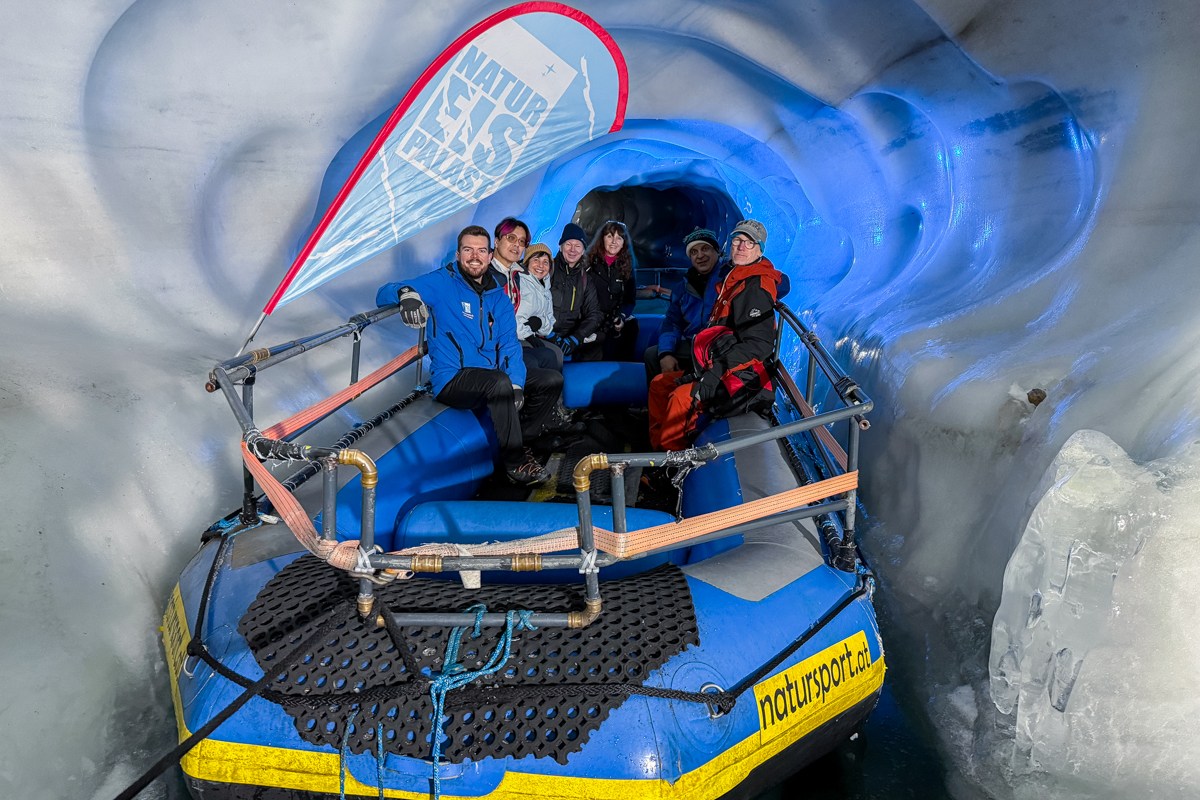

そしてこの洞窟のハイライトの1つである「湖」に着きました。と言っても広いものではなく、ゴムボートがようやく通れるくらいなので幅3メートルくらいでしょうか。

そのゴムボートに乗る前、「アイゼンとかつけている人、いませんよね?」とケビンが聞いてきました。そういうのだとゴムボートに穴が空くからということでしょう。

最初に「すべるからアイゼンかチェーンスパイクが欲しい」と思ったけど、提供されないのはこういう理由からかもしれません。

全員乗り終えたところでケビンが「世界で一番高い場所にあるという船会社にようこそ」というジョークを一発。なかなか気が利いています。

お伝えしたように幅は狭い「湖」ですが、水深は25メートルもあって、ドイツやオーストリアの陸軍がダイビングの訓練に来るのだそう。

ツアー中、他の参加者たちとおしゃべりするのは「楽しい」ということ以外に、掲載許可がラクに取れるという利点もあります。

さらなる幻想空間へ

ツアー参加者とは別れ、氷がきれいな空洞に特別に入れてもらいました。

「ケビン」と呼びかけます。彼がこちらを向いてからフォトグラファー氏のほうに視線を移して「そちらのレディーにウイスキーオンザロックを、私から」。…はい、当然笑われただけでした。

でも笑ってくれるだけマシです。フォトグラファー氏は氷のように冷たく無視。涙

出発から約1時間半後、洞窟から出ます。そして出発地点であるゴンドラ乗り場の方向に向かう途中、ケビンはこんな説明をしてくれます。

「この辺りは5メートルくらい雪が降るんで、その雪を洞穴があるあたりにかけるんですよ」「えっ? なんで」「それで洞穴が冷えて保護されるからです」。

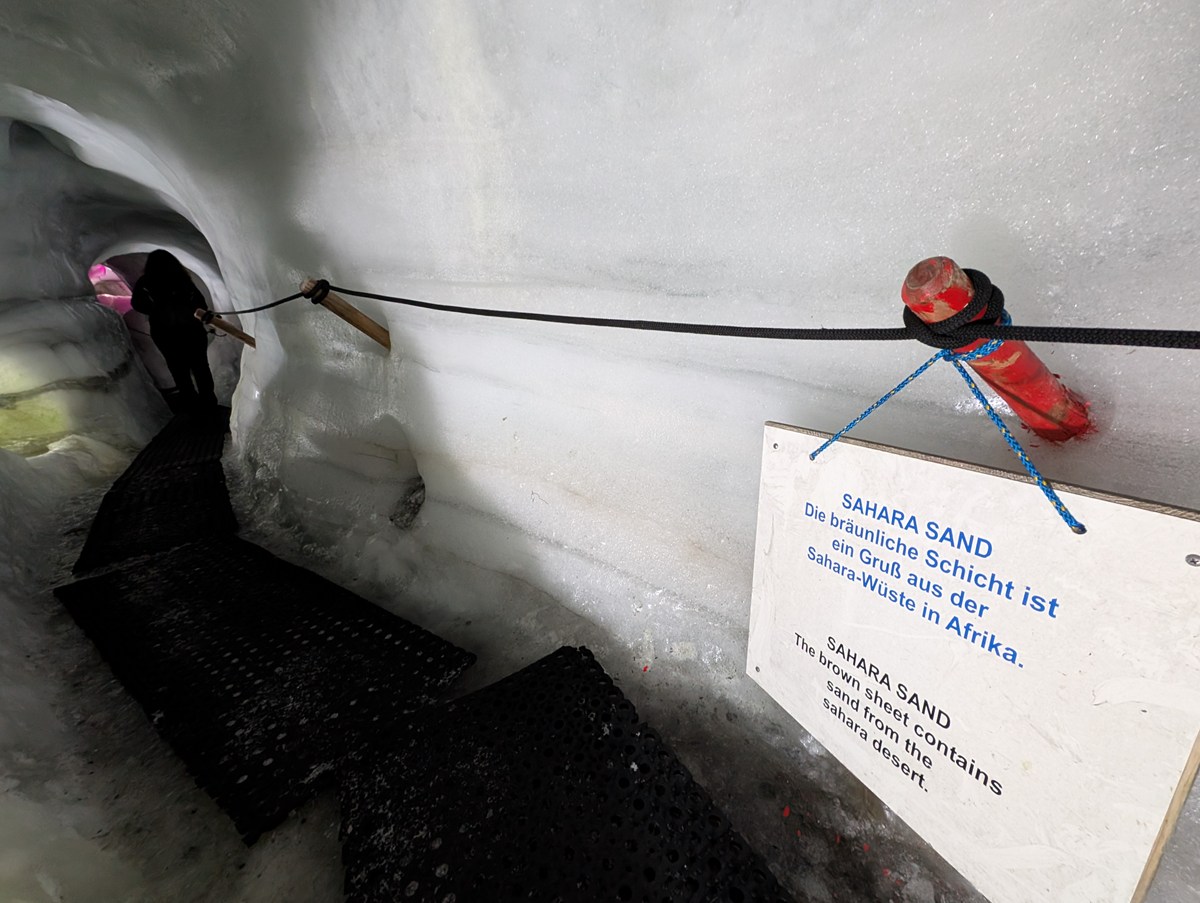

洞窟内で「層」になっているところがありましたが、今でも少しずつ遠くサハラ砂漠の砂が飛んでくるのだとか。アフリカのサハラ砂漠からここまではかなりの距離ですが、日本でも春に被害のある黄砂のような話なのかもしれません。

で、その砂は太陽の熱を溜めやすいとか何とかの理由で雪を通常よりも早く溶かしてしまう。だから雪を上にかけて冷やすのだそうです。

ある場所の気候はその周辺だけでなく遠くの要素も絡まってつくられる。地球は一つ。そんなことを改めて思い出させてくれた氷河探検でした。

【柳沢有紀夫の世界は愉快!】シリーズはこちら!

取材協力:MOUNTOPOLIS (THE MAYRHOFNER BERGBAHNEN WORLD OF ADVENTURE)

https://www.mayrhofen.at/en/pages/mountopolis-starting-page-winter

マイヤーホーフェンエリアの「冬のアクティビティ」に特化したサイト。

Mayrhofen-Hippach holiday region

https://www.mayrhofen.at/en/

「夏のアクティビティ」も含むマイヤーホーフェンエリアの総合サイト。

オーストリア観光公式(冬のオーストリア旅行について)

https://www.austria.info/ja/inspiration/skiing-and-winter/

Nature’s Ice Palace

https://www.natureispalast.info/en/

フィンエアー/Finnair

https://www.finnair.com/jp-ja

「日本から一番近いヨーロッパ」であるヘルシンキ経由で、欧州約70都市へ。羽田・成田・中部・関空の4空港就航。

写真/田所優季

旅行写真家、トラベル・ライフスタイルライター、ファッションデザイナー。