川釣りも川に入るのも初めてだけど…本当にカジカは釣れるのか…?

群馬県みなかみ町でボート店・奥利根マリンを経営する傍ら、自然ガイドも行なっている。釣り、山菜・キノコ採りなどの野遊びから熊撃ちまで、広く通じる。

見釣りは、覗き道具を使った釣り。魚の動きがライブで見えるドキドキ感がたまらない。竿と糸が短いので、掛かった魚の動きもダイレクトに伝わる。

釣りは人生でほぼ初めてという編集マチダを案内してくれたのは、モリさんこと群馬県みなかみ町在住の高柳盛芳さん。

「あの~、モリさん。私、川に入るのも今日が初めてでして。それと、釣りエサに使う虫の類が大の苦手なんですぅ……」

不安で表情が固まったマチダの前に差し出されたのは、おいしそうなイクラのパック。

「これなら大丈夫だろ」

釣り竿は河原に転がっていた竹の枝。モリさんはあっという間に釣り支度を整えた。

「今日狙うのは川底の石の隙間にいるカジカという魚だ。イワナやアユほどスマートじゃないけど、釣ってこれほど面白い魚はないね。食味も最高だぜ」

モリさんに続いて川を渡ったマチダが、思わず叫ぶ。

「うひゃー、冷たい。でも気持ちいいー! これが夏の川遊びの醍醐味なんですね」

結論からいうと、この日釣れたのはモリさんの1尾だけ。マチダの釣りデビューはお預けとなったが、珍味のカジカ酒も堪能し、彼女のウェルビーイングはぐんと跳ね上がったのだった。

1 準備

箱メガネは百均の観察ケースでもOK

百均ショップで売っている観察ケースも箱メガネ代わりになる。外周に黒テープを張ると水中がより見やすい。

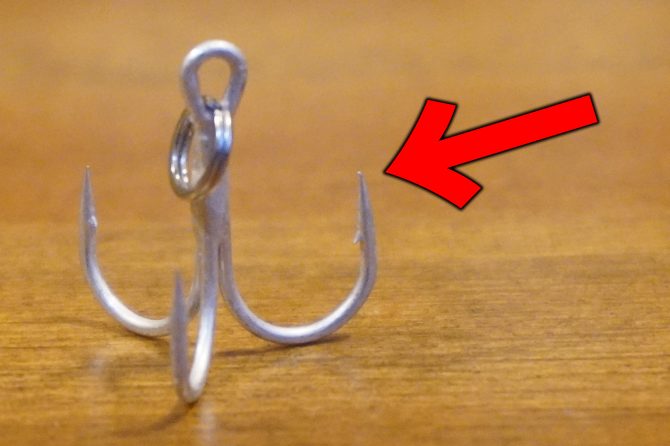

仕掛けは超簡素。80㎝ほどの竹や木の枝に糸付きのハリ(袖4号クラス)を短く結び、途中にオモリを1粒。

エサはイクラのほか、水棲昆虫など。イクラは片栗粉をまぶすと扱いやすくなる。

カジカには漁業権が設定されている場合が多いので、鑑札(入漁券)を購入しよう。※都道府県の内水面漁業調整規則や各漁協の遊漁規則を参照。鑑札の取り扱い店は各漁協のホームページを参考に。

2 釣る

石の隙間に餌を入れながら根気よく探していく

エサ食え~っ!!

見釣りは水の澄んだ清流域でしかできない。猛暑でも川を吹き抜ける風は涼しく気持ちがよい。

↓

イクラのにおいに惹かれて石の隙間から顔を出したカジカ。何度もエサを流すうちに警戒されてしまった。

釣れたぜ!

数日前の増水の影響か、カジカの活性は低かった。「こんな日は特別。普通は誰にでも簡単に釣れるよ」

見釣りの小技

視界のくもりはヨモギでクリアに

↓

箱メガネのガラス面の内側をヨモギの葉を潰した汁でこすっておく。汁に含まれるサポニンの界面活性効果でくもりにくくなる。

3 食す

釣った後のお楽しみ! カジカ酒をつくる

カジカは口から串を打ち、各ヒレに塩をまぶす。炭火でじっくり焼き枯らし、カラカラになったら串を抜き容器へ。日本酒(上撰クラスがよい)180㎖を沸騰する寸前まで熱する。

日本酒を注いで待つこと5分、香ばしく深いコクのあるカジカ酒に。器に使った青竹の香りとあいまって、すばらしい味わい。

Complete!

見釣りで遊べるサカナたち

カジカ

全長15㎝前後。夜間に活動するが、身を隠している石の隙間にエサを入れてやれば昼でも釣れる。

ヨシノボリ

カジカより小さなハゼ科の魚。昔から田舎の子どもたちの格好の遊び相手となってきた。味もよい。

テナガエビ

石の隙間にエサを入れると、ハサミを出して様子を窺う。口までエサを持たせて確実に食わせる。

ここで問題!箱メガネはいつごろうまれた道具?

①幕末頃 ②明治・大正頃 ③戦後昭和以降

答えは②。

箱メガネの原型は沖縄の潜水漁師が明治時代に考案した、ミーカガンという名の水中ゴーグルだとされる。漁具に板ガラスが利用された最初の例で、このアイデアが大正時代あたりから磯見漁や川漁に応用され、子供の遊び道具に発展したものと思われる。

※構成/鹿熊 勤 撮影/藤田修平 写真提供/鹿熊 勤(ヨシノボリ、テナガエビ)

(BE-PAL 2025年9月号より)