後半では「こんな針で魚が釣れるの?」と思われるような直線形状の針で魚が釣れる仕組みを解説します。

- Text

奥深き釣り針の形状と役割

釣り針の形状は釣りの歴史と共に研究が重ねに重ねられ、ありとあらゆる形状が存在します。

無数ともいえる釣り針の種類ですが、今回は筆者が得意とする釣りに使われる釣り針からいくつかピックアップし、形状と役割を紹介します。

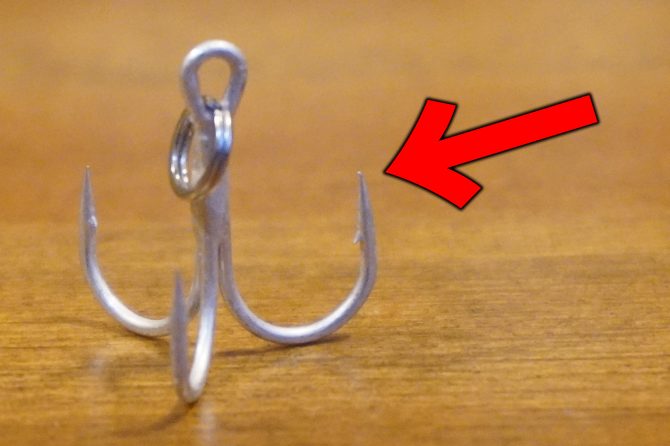

トレブルフック

針先が内傾しているもの(左)、真上を向いているもの(右)

ルアーで広く使用されているのが3本の針をひとまとめにしたトレブルフックです。

見た目通り1本ものの針よりも掛かりやすく、ルアーに対する敵対心によるアタックなど、餌釣りのような捕食行動で口の中に針が入らずとも、魚体に絡むような針掛かりを期待できます。

また針1本1本を単体としてみた特徴的な形状としては、針先が内傾しているものと、真っすぐなものがあります。

内傾しているものは、水中の障害物にルアーや仕掛けが引っかかる「根掛かり」が発生しづらいと同時に、魚への針掛かりのしやすさも真っすぐな針先に比べて若干劣ります。

その反面、一旦魚に針が刺されば針先が内側を向いていることにより抜けづらいというメリットがあります。

アシストフック

アシストフックはアシストラインと呼ばれる専用の糸を介してルアーと接続され、釣り針の動きに柔軟性がある。

アシストフックは鉛製のルアーであるメタルジグでブリなどの青物を狙うジギングや、ジギングを岸から行うショアジギングなどで使用される釣り針です。

ブリなどの青物は獲物を吸い込むように捕食するため、鉛製で重量のあるルアーは魚の口まで吸いこまれることはあまりなく、柔軟性に富んだアシストフックだけがすっぽりと口の中に吸い込まれるという仕組みになっています。

そのためアシストフックはトレブルフックの絡みつくような針掛かりよりもガッチリと口の中に刺さりやすい上、しっかり針掛かりした際にはルアーを介さず釣り糸~釣り針~魚の口まで一直線になるため強烈な青物の引きにも対応できます。

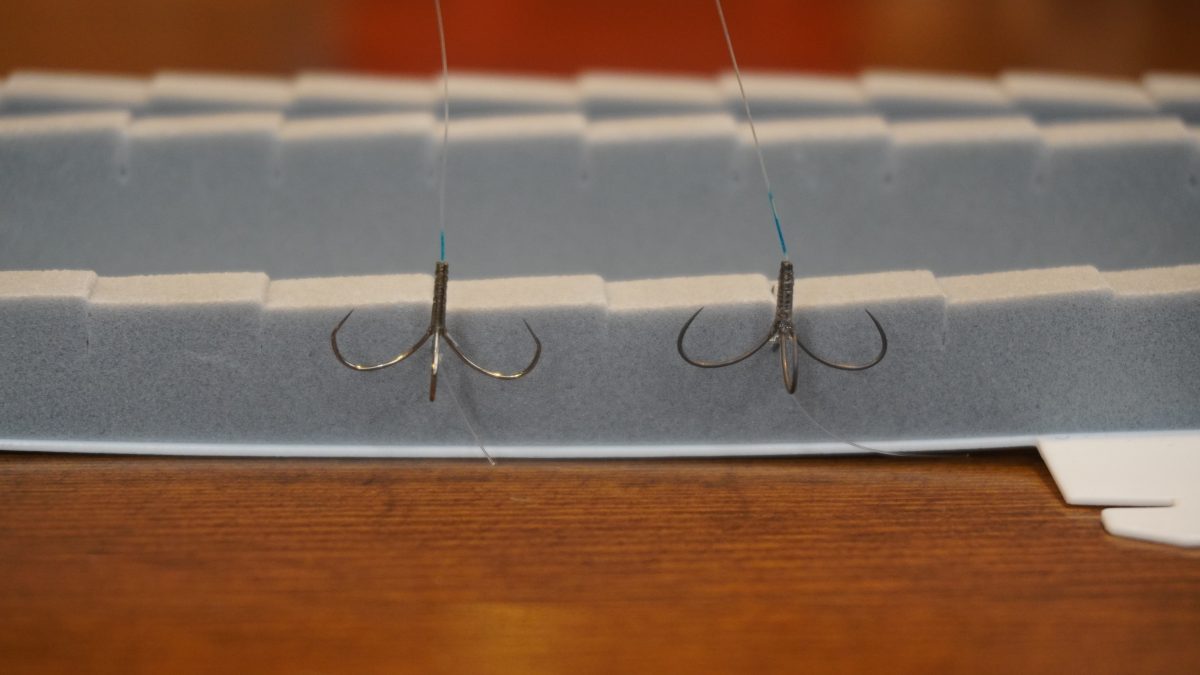

鮎釣りで使用される釣り針

4本イカリ針(左)、3本チラシ針(右)

鮎釣り(友釣り)において使用される釣り針は非常に多岐に渡ります。

3~4本の釣り針をトレブルフックのようにひとまとめにしたイカリ針や、ハリスに一定間隔で釣り針をちりばめるように結んだチラシ針などがあります。

釣り針自体の形状も無数にあり、ベテランの方でも答えのないテーマとなっているのではないでしょうか。

ストレート形状(左)、ネムリ形状(右)

代表的な形状としては針先がストレートになっているもの、針先が内側にカーブしているネムリ形状などがあります。

ストレート形状は針掛かりしやすく、ネムリ形状は掛かりやすさはストレート形状に劣るものの、ひとたび掛かればバレにくい(魚を逃がしにくい)というメリットがあります。

また、針先の角度やフトコロと呼ばれる針のカーブ部分の広さも重要で、フトコロが広いほどバレにくいとされています。

こだわり始めると沼にハマるほどあらゆる形状が存在するのが鮎釣りの釣り針で、鮎釣りだけでも釣り針への知見は広がることうけあいでしょう。

真っすぐな釣り針で魚が釣れる?

今回は頭を落とした釘で。

釣り針といえば針先がカーブした「Jの字」形状をイメージするかと思いますが、実は文字通り真っすぐな直線形状の釣り針でも魚を掛けることができるといわれています。

エサを吸い込むような食いつき方をする魚が釣りやすいと思われる。

その仕組みとしては、まず魚の吸い込みによって一直線に釣り針全体が口の中に入り、片方の針先が刺さると釣り針の反対側が反転し、魚の口の中で突っかかるようになるという仕組みです。

口の大きなイワシ相手なら、実際にはもっと長い針が望ましい。

こうなると釣り針が折れたり変形しない限り抜けることはなく、Jの字形状の釣り針よりも魚を逃がしづらくなるといえるでしょう。

筆者は実際に真っすぐな針で釣りをしたことはありませんが、注意点としてこのような釣り針は外すのに大変苦労し、魚へのダメージも大きくなると思われるため、リリースを前提とした釣りでは使用しない方が良いということです。

太公望は釣りを楽しんでいた?

古代中国の軍師である太公望は釣りをしながら周の文王と出会い、その忍耐や深い知恵と戦略を認められ軍師として迎えられたという逸話があります。

餌をつけていなかった、真っすぐな釣り針を使用していたなどの逸話があり、そもそも忍耐強さを文王に見せるための偽の釣りだったという説があります。

しかし、真っすぐな釣り針でも魚が釣れることから、もしかしたら太公望は本当に釣りを楽しんでいたのかもしれませんね。