ジム・ジャームッシュの新作映画『パターソン』、もう観ましたか?

ジャームッシュ(1953-)といえば、『ストレンジャー・ザン・パラダイス』『ダウン・バイ・ロー』『ナイト・オン・ザ・プラネット』といった作品で、90年代には、ザ・おしゃれ映画の代名詞でしたよね。2003年に公開された『コーヒー&シガレッツ』も印象に残る作品です。トム・ウェイツとイギー・ポップの、どうでもいいうだうだ話がいい味だしてたような……内容は忘れてしまいましたが。

TBSラジオの番組『ライムスター宇多丸のウィークエンド・シャッフル』で毎週映画批評をしているラッパーの宇多丸さん(1969-)は、高校時代、17歳の時に『ストレンジャー・ザン・パラダイス』が公開されて、それがものすごく新鮮だったと語っていました。「こんなに脱力していても、ちゃんと面白くて、かっこよくできるんだ!」と、宇多丸さん世代にとってのヌーヴェル・ヴァーグというくらいの衝撃だったと語っておられます。

私もジャームッシュにハマった口でして、『ストレンジャー・ザン・パラダイス』『ダウン・バイ・ロー』に出演していたジョン・ルーリーのバンド「ラウンジ・リザース」のCDを買って、ジャケットを本棚の目につくような場所に飾ったり、『ストレンジャー・ザン・パラダイス』風のおじさんぽいアーガイルチェックのカーディガンを、古着屋で探して着たりしていました。懐かしく、ほろ苦い思い出です。

あれから時は流れ、もう若くはないし、ジャームッシュがおしゃれでクールだとか思っていた昔の自分が恥ずかしくもあり、今回の『パターソン』、じつはあんまり気が進みませんでした。少なくとも映画館で見なくてもよいかな、と思っていたのです。

そんなこんなで、公開からだいぶ月日が経って、ようやく観にいったわけなんですが、いやはや、すばらしい映画でした!

公式サイトによれば、ジャームッシュ自身は、次のようにこの映画を紹介しています。

《『パターソン』は、ひっそりとした物語で、主人公たちにドラマチックな緊張らしき出来事は一切ない。物語の構造はシンプルであり、彼らの人生における7日間を追うだけだ。『パターソン』はディテールやバリエーション、日々のやりとりに内在する詩を賛美し、ダークでやたらとドラマチックな映画、あるいはアクション志向の作品に対する一種の解毒剤となることを意図している。本作品は、ただ過ぎ去っていくのを眺める映画である。例えば、忘れ去られた小さな街で機械式ゴンドラのように移動する公共バスの車窓から見える景色のように。── ジム・ジャームッシュ》

なるほど。

でも、本当に「ただ過ぎ去っていくのを眺める映画」だっただろうか? 疑問がわいてきます。この言葉は、ジャームッシュ特有の“韜晦”ではないでしょうか? あるいは皮肉たっぷりの冗談なのかもしれません。いずれにしても、このまるで詩のような文章を100%信じて、ケムに巻かれてはならない、と感じます。なんたって、ジャームッシュは映画作家。本当の答えは、映画の中にあるはずです。

以下は、『b*p』という小さな雑誌の編集スタッフによる、個人的な解釈と感想です。勘違いや誤解を含んでいるかと思いますが、その場合は、どうかご容赦ください。

『PATERSON』のバスのシーンがすばらしすぎる!

映画の舞台は、ニューヨーク郊外の「パターソン」という小さな町。妻とふたりで暮らす青年が主人公で、彼の名も町の名前と同じ「パターソン」です。主人公パターソンの仕事は、市内を巡回するバスの運転手です。

映画は、月曜日の朝、ベッドを真上から映す映像からはじまります。主人公のパターソンと、黒髪の女性が寝ています。この時点では、この女性が奥さんであるということはわかりません。

次に、スクリーンに、ベッドの脇にある小テーブルが映り、テーブルの上にある写真立てを映します。父母らしきモノクローム写真、白い海軍の軍服を着て勲章を下げた青年の写真(昔の本人でしょうか?)。

そして、ベッドの近くに置かれた椅子が映ります。椅子の上には、シャツやズボンなどの着替えが、几帳面にたたんで置かれています。

パターソンがムニャムニャと目を覚まし、小テーブルの上に置かれた銀色の腕時計を見ると、朝の6時すぎ。となりの女性が目を覚まし、話しはじめます。

「私たちに双子の子どもができる夢を見たの。ひとりは私のために、もうひとりはあなたのために」と。

パターソンは、「双子?」と気のない返事をするだけですが、映画の開幕を告げる朝一番のこの会話が、なんとなく意味深で、なにかの暗示か予兆のように感じられます。「双子」とは、何を意味しているのでしょうか。いったいこれからどんなことがおきるのでしょうか。

その後、パターソンは、シリアルを食べながら、マッチ箱をくるくると回します。「オハイオ・ブルーチップ」というブランドのマッチです。頭のなかにわきだしてくる言葉が、手書き文字となって画面を埋めていきます。

パターソンは、ネイビーブルーのスイングトップを着て、「スタンレー」のクラシカルな弁当箱を持って、歩いて職場に向かいます。

この映画でもっとも惹かれたのは、バスが、朝の街を走っていくシーンでした。

バスの運転席に座り、ノートになにかを書き付け、配車係のおじさんと短いやりとりを交わしたあとで、朝の街へとバスが走り出します。バスの行き先表示は「PATERSON 23」。

このとき、スクリーンいっぱいに、バスのフロントガラスが大きく映し出されます。黒く反射するガラスに、朝の街並みや、木漏れ日や、空や雲が映り込み、流れていく。このいささか長回しの映像が、もう、めちゃくちゃに、すばらしいのです! このシーンを、劇場の大きなスクリーンで見ることができてほんとうによかったと思います。

やがて私たちは、マッチ箱についての言葉が、「Love Poem」という名の詩であることを知ります。

マッチ箱のデザインを愛でる言葉が、最後の数行で突如として愛の詩に変貌するのです。「Love Poem」という題から想像されるような甘さはなく、箱のグラフィックを淡々と描写していって、最後の最後で、「なるほど、うまいこというなぁ!」とニヤリとさせられるような詩です。マッチ箱からはじまり恋愛哲学に終わるその跳躍感に、ふわりと宙を運ばれたかのような不思議な心持ちにさせられます。

“Love Poem

We have plenty of matches in our house

We keep them on hand always

Currently our favourite brand

Is Ohio Blue Tip

Though we used to prefer Diamond Brand

That was before we discovered

Ohio Blue Tip matches

They are excellently packaged

Sturdy little boxes

With dark and light blue and white labels

With words lettered

In the shape of a megaphone

As if to say even louder to the world

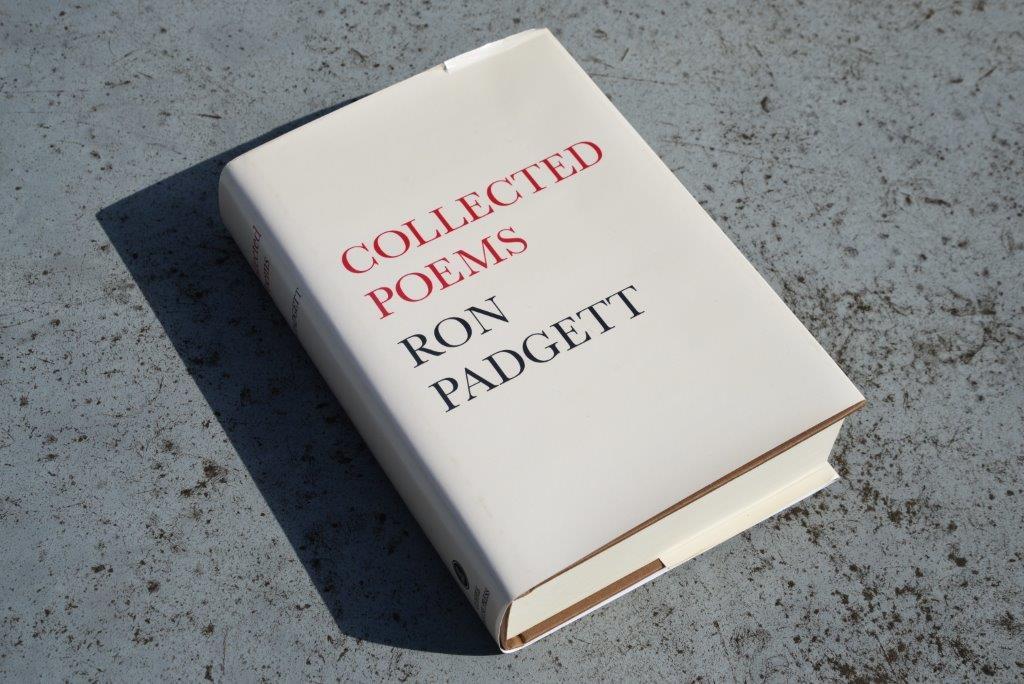

Here is the most beautiful match in the world”(Ron Padgett, Collected Poems, New York, Coffee House Pr, 2013, p.312)

……日本語の訳と、衝撃の結末は、ぜひぜひスクリーンで! ご覧になった方はすでにご存じかと思いますが、この作品も含めて、映画で主人公パターソンが書く詩はすべて、ニューヨーク派の詩人、ロン・パジェット(1942-)の作品。「Love Poem」は、1979年の詩集『TRIANGLES IN THE AFTERNOON』に収録された一篇です。

この映画で主人公パターソンが書く詩は、ニューヨーク派の詩人、ロン・パジェットの作品集。こちらの詩集に、映画に登場する「Love Poem」「Glow」「Pumpkin」「Poem」が収録されています。

この映画で主人公パターソンが書く詩は、ニューヨーク派の詩人、ロン・パジェットの作品集。こちらの詩集に、映画に登場する「Love Poem」「Glow」「Pumpkin」「Poem」が収録されています。

ちなみに、ロン・パジェットの作品集には「俳句」(Haiku)という詩もあって、“That was fast. I mean Life.” というもの(前掲書p.312)。劇的に短い。これって、死者がつぶやいているんでしょうか。ブラックユーモア的で、ニヤリとさせられます。

バス運転をしながら、乗客たちのおしゃべりが聞こえてきます。こないだのパーティで出会った女と、もうちょっとでやれそうだったんだけどなぁ……という男子ふたりの会話。イタリア系無政府主義者についてうんちくを語る学生男女の会話。そんなおしゃべりに時折にやりとしながら、パターソンは淡々とバスを運転しつづけます。

勤務を終えると、ふたたび歩いて家に帰ります。奥さんと食事をし、犬の散歩に出かける途中にバーに立ち寄り、ビールを飲みながら他愛もない会話をバーテンや常連客と交わして一日が終わります。

映画は、そのような日課を、火曜日、水曜日……と、定点観測のように同じパターンで描写していきます。毎朝、ベッドを真上から撮影したシーンで始まり、パターソンが小テーブルの腕時計で時間をチェックし、歩いて通勤し、バスを運転して、帰宅すると、家の前の郵便ポストがナナメになっているのでそれをまっすぐに直し、夕食後に犬を散歩し、バーでビールを飲む。

そんな日々の中で言葉が生まれ、ノートに書き付けていきます。美人の奥さんに、詩を発表するように促されますが、パターソンには、詩で有名になりたいとか、そういう気持ちはない。ノートに淡々と詩を書き付けていくだけです。

「何も起きない映画」ではない

ルーティンな日々が続きますが、毎日ちょっとだけ違うことが起きます。

水曜日の夜、犬を散歩させていると、コインランドリーでラッパーが韻をふみふみ、ラップの歌詞をつくっています。「事物がなければ、観念はない!」というリリックに、パターソンは聴き入ります。ジャンルは異なれど、ラップも詩も、同じ言葉の芸術ですから。

木曜日、バスの運転を終えて家に向かう途中、小さなノートに詩を書いている少女に出会います。女の子は、自作の詩「Water Falls」を朗読します。

雨を滝(水の落下)に見立てたこの詩は、映画で紹介される詩のなかでも、とりわけ映像的で、雨の日の世界観がガラッと変わるような内容です(この詩の作者はジム・ジャームッシュ本人)。

金曜日には、バスの調子がおかしくなり、街中で乗客をのせたまま、突然エンストしてしまいます。そして土曜日、この映画でもっとも悲しい出来事が起きます。

『パターソン』について「何もおきない映画」という評も多いですが、私自身は、何もおきない映画ではないぞ! と思いました。むしろ、日々、ささやかな事件がおきている映画、私たちの日常と同じように、ごく小さなことではあるけれど、なにかしらのものごとが起きている映画、といえるのではないでしょうか。

犬が盗まれないのは、なぜか?

とても気になった映像がありました。バスの右サイドに掲載されている「DIVORCE(離婚)$299」という緑色の大きな広告です。これがときどき画面に映るのです。金曜日にバスがエンストしてしまうときには、乗客の子どもたちを歩道に避難させるパターソンの背景に「DIVORCE $299」が、存在感たっぷりに映し出されます。

離婚相談を掲げる法律事務所の広告かと思うのですが、なんだか意味深……。私はてっきり、パターソンと奥さんが、このあと離婚してしまうのではないかと思ってしまいました。ふたりは趣味も生き方もぜんぜん違うように思えたからです。

負の方向への急展開を期待させるシーンが、ほかにもいくつかあります。

火曜日の夜、犬を散歩していると、オープンカーに乗ったストリートギャング風の若者4人組が現れ「それ、イングリッシュ・ブルドッグだろ? 高いんだろ?」と声をかけてきます。そして、「高い犬を盗まれないように、気をつけろよ!」と去っていきますが、その直後に、バーの外に犬の綱を結びつけて、パターソンは店に入り、スクリーンには、ぽつんとさびしそうに路上に残される犬が写りました。

この「間」は、いったい何だ……? きっと、犬が盗まれるに違いない! と、誰もがここで思ったはずです。これから起きるに違いない「危機への期待感」。「サスペンス感」です。なんてったって、僕たちはいま映画を見ているのであり、映画を駆動するのは、危機への期待感、サスペンス感だと相場が決まっていますから。

しかし、そんな僕ら観客の期待を裏切って、犬は盗まれないのでした。

お弁当のデコレーションなどを見るかぎりでは、料理の趣味がビミョ~と思われる奥さんが、カップケーキを大量に焼いて土曜日のマーケットで売り出すというときも、きっとこんなへんてこなケーキは売れないに違いない! こりゃ、きっとなにかがおきるぞ! と、危機への期待感が高まりました(私の根性がひねくれているのでしょうか?)。

バスがエンストしたときだって、もしかすると、バスが爆発するのではないか? ギャングが子どもたちを人質にとって、すごい残虐なことが起きてしまうのではないか? スマホも携帯も持っていなくて危機管理ができず、パターソンは会社をクビになってしまうのではないか! と、ついつい「負の期待」を抱いてしまいました。

その夜、バーで起きた銃撃未遂事件だって、もっともっと凄惨なことになってしまうのではないかと……。

そんなふうに、いかにもおきそうな危機が、実際は起きない映画なんです。それゆえに「何も起きない映画」という感想を抱く人が多いのでしょう。私たち観客は、無意識に危機を期待してしまう。しかし、危機はおきず、肩すかし感が残ります。

ジャームッシュ監督は、いったい何を意図しているのでしょうか? この映画は、おきそうでおきないことを描くことで、私たちが映画を観るときに無意識に準備している「サスペンスへの期待感」をあぶり出します。それがおきないことで、私たちの期待感は宙づりにされたままになる。さらし首です。あー、期待しちゃって、恥ずかしい!

そう、『パターソン』は、「逆サスペンス映画」なのです。

先ほどご紹介したジャームッシュ監督の言葉を借りるなら、「ドラマチックな映画やアクション志向の作品に対する “皮肉たっぷりの” 解毒剤」といえるのではないでしょうか。

では、なぜ、危機はおきないのか? それには「詩」が関係していると考えられます。

そもそも「詩」とは何か?

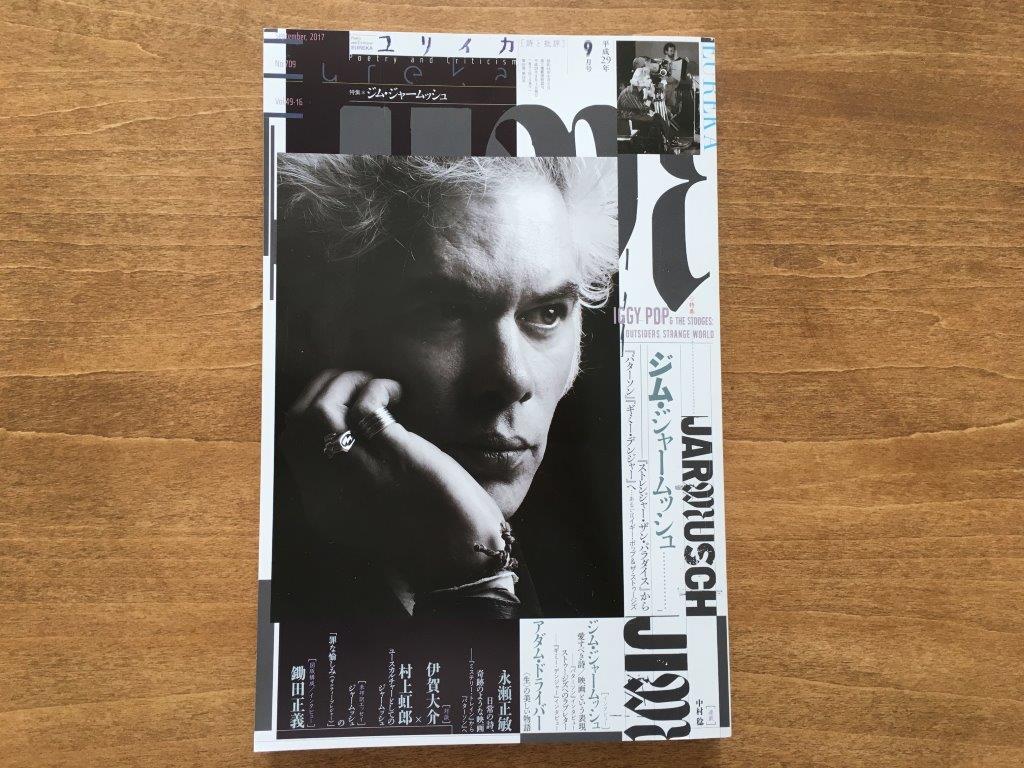

雑誌『ユリイカ』のインタビューで、監督のジム・ジャームッシュは詩についてこう語っています。

《まあ詩に限らず、さまざまなフォームの文学が好きだけれど、詩にはとくに愛着がある。というのも、詩は言語を使ったものでありながら抽象的でミニマルでミステリアスだから。たしか誰か作家が言っていたのは「詩はそれが具体的に何を意味するかを理解することなく、その詩を理解することができる」。ぼくもその通りだと思う》

(『ユリイカ』平成29年9月号・P36 「特集ジム・ジャームッシュ 愛すべき詩/映画という表現――『パターソン』インタビュー)

詩にはよくわからない言葉や、わかりにくい行があります。意味のつながりも、文脈も、いまいちよくわからない。それでも、腑に落ちることがあり、世界の見え方がガラリと変わったように感じるときもある。

詩の言葉は、具体的でありながら、それが意味する内容は抽象的です。たとえば「マッチ箱」というときに、具体的なマッチ箱だけを意味するのではなく、マッチ箱以上の何かを意味していたりする。比喩や暗示や象徴だったりすることもあるし、語呂がいいな、リズムがいいな、という音覚を伝えることもあります。

詩の言葉は、行間がものすごく広い。いろいろな解釈が可能で、誤解もまた正解といえます。

一方で、私たちが無意識に映画に期待している「物語」には、サスペンスがあり、危機とその克服があります。物語/劇を伝えるための言葉は、具体的で、意味がわかりやすい。行間は狭く、誤解の余地は少ない。「マッチ箱」が「Love」を暗示するというようなことはない。直感的というより、論理的。時間の流れに沿って線のようにストーリーが展開していきます。

多少強引ではありますが、図式的に整理すると、こうなります。

| 詩 | 物語/劇 |

| 直感的 | 論理的 |

| 抽象 | 具体 |

| 主観 | 客観 |

| 形而上学的 | 現実的 |

| 点描的 | 線的 |

| 比喩と象徴 | 時間と空間 |

| リズム | サスペンス |

よく、「詩的」というと、甘ずっぱくて感傷的な雰囲気や、暗い内向的な感じや、お寺の教訓話的なイメージでうけとる人がいますが、じつは、詩の本質は、感傷でも、暗い内向でも、教訓でもありません。

詩とはおそらく、私たちがいまここで使っているこのような文章、ふつうの散文とは異なる「もうひとつの世界の捉え方」なのです。詩には、感傷的なものも、教訓的なものもありますが、哲学的なものも、笑えるものも、なんだかよくわからないけれどもカッコいいものも、ただひたすらリズムがよいなあ、というものもあります。

そして、このような詩の言葉は、けっして過去の遺物ではありません。詩は、死んでいないのです!

ヒップホップと映画に受け継がれるアメリカ詩

『パターソン』には、ラッパーがコインランドリーで踊りながらリリック(歌詞)を作っているシーンがあります。コインランドリーでラップをしているのは、「ウータンクラン」のMC、メソッドマン(1971-)。グラミー賞を受賞しているすごい人です。

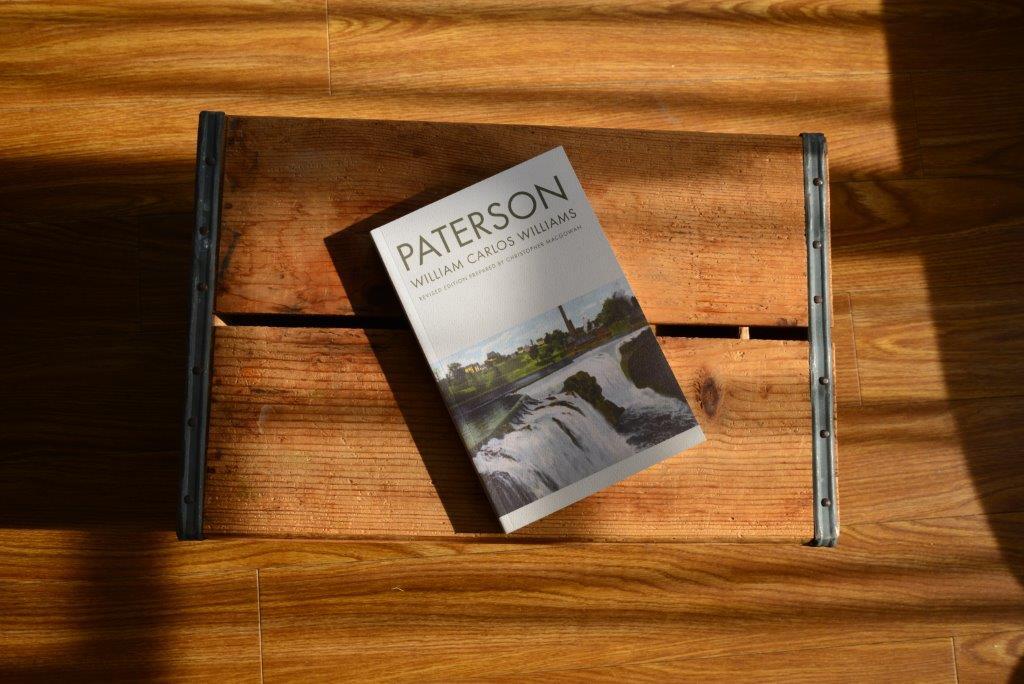

ある記者会見でジム・ジャームッシュは、この映画の発端になった詩人、ウィリアム・カーロス・ウィリアムズ(1883-1963)と、メソッドマンを結びつけて語っています。

この映画を作るにあたり、ジャームッシュが何もいわないのに、メソッドマンが勝手にウィリアム・カーロス・ウィリアムズの詩集『パターソン』を読んで、短いリリックを作ったのだとか。それが「No Ideas But in Things」(事物を離れて観念はない)という言葉からはじまる劇的にかっこいいラップになりました。

こんなこというと、ラッパーにぼこぼこにされるかもしれませんが、ヒップホップこそ、現代の文学なんじゃないかと思うんです。ウィリアム・カーロス・ウィリアムズから、メソッドマンへ、形式は変わっても、アメリカ的な、詩の精神は受け継がれているのです。

そして、メソッドマンが映画の中でラップにしている重要な語句、

「No Ideas But in Things」

(事物を離れて観念はない)

この言葉こそ、ウィリアム・カーロス・ウィリアムズの、詩作における基本哲学。詩集『パターソン』のなかでも、全編にわたって、この言葉が何度も登場します。この言葉の意味は、「日常の小さな事柄から、詩が生まれる」ということだとジャームッシュは語っています。ウィリアム・カーロス・ウィリアムズは、この言葉の美しき実践者だった、と。

(ちなみに日本の詩人では、高村光太郎がウィリアム・カーロス・ウィリアムズと同じ生年です。)

同じくパターソンに生まれ育ったビート世代の代表的詩人、アレン・ギンズバーグ(1926-1997)も、地元のヒーローのひとりとして、映画『パターソン』のバーの壁に掲げられた肖像写真で登場します。

彼は24歳のときに、当時66歳だった同郷の詩人ウィリアム・カーロス・ウィリアムズに最初の手紙を書き、ふたりの親交がはじまりました。

原成吉・訳編『ウィリアムズ詩集』(思潮社海外詩文庫)の解説(P.154)によれば、5年後の1955年、ウィリアムズは、ギンズバーグの傑作詩集『吠える』の序文にこう書いて、若きビート詩人を世に送り出したといいます。「ご婦人方よ、ドレスの裾を絡げなさい、我々は地獄を通るのだから」

映画に登場する詩集『パターソン』を購入しようと書店やアマゾンを探したのですが、残念ながら品切れ。こちらを購入しました。解説がすばらしいです!

映画に登場する詩集『パターソン』を購入しようと書店やアマゾンを探したのですが、残念ながら品切れ。こちらを購入しました。解説がすばらしいです!

『ウィリアムズ詩集』によると、ギンズバーグは、「観念ではなく、事物で」を掲げたウィリアムズについて次のように語っています。この解説が、とてもわかりやすい。アメリカの現代詩が、ヨーロッパの現代詩や、日本の現代詩と、ちょっと違うことを考えて発展してきたことがよくわかります。

《ウィリアムズはあらゆる観念を捨てました。「抽象」を捨てた、ということです。そして事物から始めたのです。そうすると、どんな人で物事をあらゆる異なった角度から見ます。つまり「言葉自体は、事物そのものではない」ということ。コトバ、つまり、この「コトバ」という言葉が、それ自体概念であり、すでに抽象的なことなのです。つまり、「観念」なのです。そう、この世の中自体が、虚構(フィクショナル)なのです。「言葉それ自体が観念なのだ!」この言い方自体、ちょっとした二重性をもっていますが。しかし、誰でもある同じ場所へ降り立ち、そこからはじめることができるのです。誰もが降り立つことのできる、ある場所。そんな場所が、ひとつ存在するのです。

ある問いを立ててみましょう。「わたしたちはどこからはじめるのか?」 答えは、「目の前に見えるものからはじめよう」となります。ウィリアムズは、あらゆる人が詩において一緒にはじめられる場を求めていたのです。あらゆるものが新しかったのですから。新たに発見され、新たにヨーロッパの概念に侵略され、それによって全体が塗り込められた、新しい大陸。ウィリアムズはそれを一度白紙に戻し、最初からはじめようとしたのです。》(原成吉・訳編『ウィリアムズ詩集』

アレン・ギンズバーグ「事物の世界の中のウィリアムズ」・遠藤朋之訳・P.124)

ギンズバーグや、ジャック・ケルアック、ゲイリー・シュナイダーなどのビート詩人たちもまた、いったん既成の言葉を捨てて、目の前のモノ・コトをあらゆる異なった角度から見ようとする態度からはじめたのでした。

ギンズバーグが、詩について「目の前に見えるものからはじめよう」というとき、映画の冒頭に出てくるロン・パジェットがマッチ箱について書いた詩が思いおこされます。

They are excellently packaged

Sturdy little boxes

With dark and light blue and white labels

With words lettered

In the shape of a megaphone

「事物を離れて、観念はない」。事物=日々の小さなものごとの中に、詩があり、慈しむべき人生の時間がある。そのような哲学を、世界の見方を、ロン・パジェットも、ジャームッシュも受け継いでいるのです。

ちなみに、ウィリアム・カーロス・ウィリアムズも、アレン・ギンズバーグも、ロン・パジェットも、ジム・ジャームッシュも、ニューヨークのコロンビア大学出身。ロン・パジェットは大学を出た後に前衛的な詩の雑誌を刊行し、アレン・ギンズバーグに詩を依頼していたようです。「事物を離れて、観念はない」の精神が脈々と受け継がれているのです。

詩人なら、二兎を追うべし!

ジム・ジャームッシュは、ウィリアムズが医者であり、詩人でもあったということが大事だと強調しています。現実的な仕事と、芸術的な仕事、ふたつの仕事をしながら生きていたということそのものが、「事物を離れて観念はない」という考え方の実践だからです。

また、ジャームッシュは、アメリカを代表するもうひとりの詩人、ウォーレス・スティーヴンスの話を、たびたびインタビューで語っています。スティーブンスは保険会社のフルタイムの重役を勤めながら、詩作を続けていました。ピューリッツァー賞を受賞したときに、同僚が「なんだって! ウォーリーは詩人だったのか?」と驚いたくらい、ふだんはバリバリのビジネスマンだったそうです。

また、映画のラスト、永瀬正敏が登場するシーンで話題に登るニューヨーク派の詩人フランク・オハラについても、オハラは美術館の学芸員であり、昼休みに詩を書いていたので、職場での観察や、ちょっとした気づきが面白い詩を生んだのではないか、と私見を延べています。チャールズ・ブコウスキーは郵便局で働いていたし、フランツ・カフカは保健局に勤務する公務員だった。詩人たちはみな、メインの職業に励む一面と、人知れず詩を書く一面と、2つの側面をもっていたんだ、それが重要なんだと。

彼らからインスピレーションを得て、ジャームッシュはこの映画を作りました。まるで詩のような映画、ヒップホップのような映画を。「犬が盗まれるんじゃないか?」や「カップケーキが売れないんじゃないか?」と、サスペンスへの期待感をあおるシーンがあるのは、ひょっとすると、ジャームッシュ流のユーモアなのかもしれません。ありきたりの詩的な映画になりそうで、そうはなっていないところが、この映画の魅力なんだと思います。

日常を5次元化する

映画の終盤に、ようやく危機が起きます。それは、銃撃戦でもバスの爆発でも夫婦の離婚でもなく、いつもの生活の中の、ちょっとした危機でした。主人公のパターソンは、失意に沈みますが、怒りをあらわにすることはありません。ただ公園のベンチに座り、ぼーっと滝をみつめているだけです。

やがて、たまたま公園にやってきた永瀬正敏が演じる日本人との会話をへて、パターソンは復活し、再び詩を書きはじめます。その詩「The Line」は、記憶に残る1行があれば、それだけで十分生きていける、というような内容の、まさにラストを飾るにふさわしい象徴的な詩でした。

映画の前半ででてきた詩「Another One」を思い出しました。シューズボックスのタテ・ヨコ・奥行きで3次元を知り、やがて時間という軸があることを知り、4次元を知る。さらに、5次元、6次元……というようなことを考えながらビールの泡をみつめていたら、うーむ……という詩です。

詩とは、世界をどう見るかという「見方の転換」です。この現実を、時間と空間で科学的にとらえるのではなく、直感というあたらしい次元を加えて5次元的にとらえるのが、詩的なものの見方。そして、この映画を観ていると、誰もが詩的に世界を見る能力を持っているように思えてきます。

もしそうだとしたら、人はみな、どんなに困難な危機に直面しても、のりこえていけるのではないでしょうか。たぶん、詩なんて書かなくてもいいんです。世界の見方をちょっとだけ転換することができればいいんです。心の中にまっ白いノートがあって、たった一行、記憶に残る言葉がありさえすれば……。

永瀬正敏は必要だったのか?

ところで、ラストシーンの永瀬さんって、いらないんじゃない? と思った人も少なくないのではないでしょうか。じつは私も、永瀬さんがいなければ、もっと完璧な映画になりそうだと思いました。私、永瀬ファンではあるのですが、どうしても私立探偵・濱マイクの影がちらついてしまいまして……。

このシーンは、画面右側から突然、背広姿の永瀬正敏が登場し、ベンチにふたり並んで過去の詩人たちをめぐる会話が繰り広げられます。これまでの詩的な映像と異なり、このシーンは固定した舞台のような、静的な構図で、会話に焦点が当てられます。

そのため、ここで私たちは、まるで夢から覚めかけているときのような気分にさせられます。映画が終わったあとの「オフショット」のようにも見える会話劇を見ながら、私たちがここまで没入してきた、主人公パターソンの日常世界は、じつは夢だったのではないか? という気がしてくるのです。

映画は、監督が作った虚構(夢)なので、そんなのあたりまえなんですが、私の場合、そういうことを忘れて、すっかり主人公パターソンの気持ちになっていました。まるで、自分で詩を書いているような、美しくておてんばな妻を愛し、毎日バスを運転しているような気持ちになってしまっていたのでした。

それが、最後に現れる舞台劇のような形式により、現実に引き戻されます。とりわけ、僕ら日本人にとってなじみのある永瀬さんが登場することにより、「じつはこの映画はジャームッシュ監督が作った“夢”だよ」ということを知らされるのです。

永瀬さんが最後に登場するのは、やはり理由があるのだと思い至りました。以下は、もしかすると私の妄想かもしれません。しかし、この映画には、こんな妄想を抱かせるだけの刺激的な何かがあると思うのです。

「事物」と「観念」がバラバラにならないために

詩人ウィリアム・カーロス・ウィリアムズは、パターソン市に暮らしながら『パターソン』という長編詩集を刊行しました。長編詩集『パターソン』には、「パターソン」という名前の人物が登場します。つまり、ジャームッシュの映画『パターソン』と、まったく同じ構造なんですね。

ウィリアム・カーロス・ウィリアムズは、ビート世代の作品を数多く翻訳した日本の詩人・諏訪優(1929-1992)と、手紙のやりとりを通じて親交がありました。おそらくそれが、このシーンのもとになっていると考えられます。

永瀬正敏が演じる日本人詩人は、詩集『パターソン』の日本語翻訳書(英文と日本文併記)をパターソンの公園で取り出します。ほかの国の人にはどう見えるのかわかりませんが、永瀬さんと同じ空気を吸って、同じ時代を生き、同じ映画を見てきた私たちには、このラストシーンはとりわけ現実っぽく(映画シーンとしては少々ウソっぽく)、身近な感じに見えるのではないでしょうか。

原成吉・訳編『ウィリアムズ詩集』(思潮社海外詩文庫)掲載の沢崎順之助氏による解説に、このシーンの意味を読みとくヒントがありました。

沢崎氏によれば、『パターソン』の冒頭付近で「事物を離れて観念はない」と提言するほかに、詩篇の各所で、「事物」と「観念」という対立するものの幸福な合致の状態が「結婚」の語で表されるのだそうです。そしてさらに、両者の不幸な離反は、なんと「絶縁/離婚(DIVORCE)」という言葉で詩のあちこちに登場するというではないですか!(前掲書P.143)

沢崎氏の解説によれば、「事物を離れて観念はない」という宣言は、

「土地を離れて詩はない」

「土地を離れて言葉もない」

「現実を離れて理論はない」

「肉体を離れて愛はない」

という主張へ展開していくようです。

つまり、事物と観念、バラバラに(DIVORCEに)なってしまいそうなふたつのものを、つなげるのが、ウィリアムズの詩の核心。

なんと! 映画のなかでバスのボディに掲載されていた、あの意味深な広告「DIVORCE $299」は、ウィリアム・カーロス・ウィリアムズの詩と呼応していたのでした!

そう考えるなら、もしかするとラストに登場する永瀬さんは、「事物」(Things)の世界からの使者なのかもしれません。永瀬さんは、私たちが暮らす日常的現実(事物=Things)と、映画の中の世界(観念=Ideas)が、バラバラにならないように、DIVORCEしないように、つなげる役目をはたしている、と考えられないでしょうか。

TBSラジオで、ライムスターの宇多丸さんは、この映画の中で「詩」がどのような意味を持つのかについて、次のように語っています。

《つまり、それ自体は何の意味もない、文字通り非情な、魂のない世界っていうのがドーンとそこにあるわけですけど、その世界と、我々人間的なるもの。それこそ、ロゴスで生きている人間なるもの、人間的な営みを、「つなげる」役目としての「詩」っていうことですね。世界と、ロゴスとしての人間の、間の存在、ブリッジとしての詩、っていうことですね。あるいは、詩的な、ポエティックなものの見方……それを通して、世界がちょっとだけ豊かに、楽しく見えますよ、っていうようなこと。まさに、永瀬正敏さんが登場するセリフの中で、これは字幕の訳だと「詩は好きなんですか?」って聞かれて「詩は私の全てです」っていう日本語訳になっているんだけど、これ、元でなんて言っているかっていうと、「私は詩を呼吸しています」って言っているんですね。こっちの方がやっぱりこのテーマに合っていると思うんですよ。》

(TBSラジオ「ライムスター宇多丸のウィークエンド・シャッフル」【映画評書き起こし】宇多丸、『パターソン』を語る!(2017.9.2放送))

https://www.tbsradio.jp/179776

やはり日本を代表するラップ=詩の作者でもある宇多丸さんならではの、たいへんに鋭い分析ですよね。古い形の背広を着て、昔の日本のサラリーマンのような出で立ちで永瀬さんが、ちょっと道化師のように見えるのも、異質なものをつなげる役割だからなのでしょう。

永瀬さんは、あえてピエロ的なそぶりで登場することで、「そろそろ現実の世界にもどる準備をしないとだめだよ、大事なのはこの映画館の外のThingsの世界だよ」ということを、私たちにほのめかしているのではないでしょうか?

映画『パターソン』は詩集『パターソン』と同様、作家の頭に生まれた「観念」(Ideas)ですが、このラストシーンでふたたび現実の「事物」(Things)の世界に帰っていきます。

映画館を出たあと、私は、読めもしないのに英文の詩集を買ってしまいました。ああ、おもしろい映画だったなぁ、とただ胸にしまって忘れてしまうのが惜しいような気がしたからです。

【参考文献・参考サイト】

・ライムスター宇多丸のウィークエンド・シャッフル「【映画評書き起こし】宇多丸、『パターソン』を語る!(2017.9.2放送)」

https://www.tbsradio.jp/179776

・原成吉訳編『ウィリアムズ詩集』(思潮社海外詩文庫・2005年)

・『ユリイカ』(平成29年9月号)「特集ジム・ジャームッシュ 愛すべき詩/映画という表現――『パターソン』インタビュー

・Ron Padgett『Collected Poems』( Coffee House Pr 2013年)