- Text

- Source

新連載・脱サラ猟師からの手紙 第1回 「猟師、不動産屋を巡る」

狩猟家 黒田未来雄

1972年生まれ、東京都出身。元NHKディレクター。2006年からカナダ・ユーコンに通って狩猟体験を積み、その10年後、北海道転勤を機に自らも狩猟を始める。現在はNHKを退職して北海道に完全移住。狩猟採集生活を行ないつつ、作家としても活動する。

頭のネジが外れた男が見る夢

どうも、ミキオです。

51歳のときにNHKを辞めました。

今は北海道で、猟師をやってます。

「NHKを辞めることにしたよ!」と嬉々として周りの人に報告すると、「えっ、どうしたの?」「何かあったの?」とずいぶん心配されてしまった。

僕としては密かに「おぉ、いいねー」とか「ミキオ、やるじゃん!」といったリアクションを期待していたのだけど。転職するわけでもなく、固定収入は途絶えてしまうので、普通の人から見ると「なんてもったいない!!」ということらしい。

思えばこれまで、いろいろな人から「頭のネジが何本か外れてるんじゃないの?」と言われてきた。確かに自分でもその自覚はある。僕の常識は世の中の非常識で、逆もまた然りのようだ。

「夢は?」と聞かれれば「ネイティブ・アメリカンになること!」と即答してきた。大概、皆さんの反応は「???」と微妙だ。そもそも「ネイティブ・アメリカン」とは「アメリカ合衆国の先住民」という意味。僕は日本人なわけで、ネイティブ・アメリカンになることはどだい無理な話なのだから、当然といえば当然だ。

でもこの夢、自分としては本気で追いかけている。30代のころ、ひょんなことからあるカナダ先住民に出会った。すっかり仲良くなった彼のところに通うようになり、修行(と僕は勝手に呼んでいる)を始めてもう20年にもなる。

この話をすると、決まって「彼とはどこで出会ったの?」と聞かれるけど、驚くなかれ、場所は東京のど真ん中の代々木公園。人生、どこにどんな宝箱が隠されているかなんて、本当にわからないものだ。そして皆さんとしては「えっ、なんでカナダ先住民が代々木公園にいたの?」と謎が謎を呼び、混乱が深まっていることと思う。でも説明すると長くなってしまうので、この話についてはまたいつか、別のときにゆっくりお話しすることにしよう。

さて、カナダの先住民は自分たちのことを「ファースト・ネイション」と呼ぶ。だから正確には、「ファースト・ネイションになりたい」のが僕の夢なんだけど、日本では多分誰にもわかってもらえないと思われる。まあ要するに「北米先住民のように、大地を敬い、自然と融合するように生きてやるんだ!」という決意表明だと思ってもらえればと。

で、なんでそんなに北米先住民に憧れているのか。ひとことで言うと、それは彼らの生き様がカッコいいから。

自分の食べものを、自分でとって暮らす。単純明快なライフスタイル。一番大切なのは、資源を枯渇させないこと。動物でも植物でも、とりすぎてしまうと困るのは当の本人なんだからあたり前だ。「サステイナブル」とか「エコロジカル」なんてキーワードを声高に叫ぶ必要はない。高度なテクノロジーや複雑な経済システムを作り上げた現代人が、新たな目標として掲げる「持続可能な社会」。本来それは、狩猟採集民が普通に暮らしているだけで勝手に実現してしまうものなのだ。

狩猟採集民族は世界中にいるけれど、以前から僕は、アラスカやカナダなどの北米の自然が大好きだった。だから自ずと、そこに暮らす先住民の世界観に惹かれていったというわけ。

カナダ先住民といっても、現代の彼らはもちろん、全ての食べものを狩猟や採集でまかなっているわけではない。皆、普通にスーパーで買い物をしているし、ネット通販でいろいろなグッズを取り寄せてもいる。スマホをいじりながらSNSばかりやっている若者も多い。それでも、狩猟のシーズンになれば、なんやかんやでたくさんの人たちが山に入る。先祖代々受け継がれてきたハンターの血が、たぎるのだろう。そして同じ血が、僕の中にも流れているのを感じることがある。

ビルの会議室で真剣に打ち合わせをしていても、窓の外の青空に気持ち良さそうな雲が浮かんでいると、もうダメだ。「チクショー、山に行きてぇ」という思いが頭から離れなくなってしまう。ネオンきらめく繁華街で飲んでいても、「アレ、なんでこんなところにいるんだっけ」と違和感を覚える。そして、森の奥で焚き火を眺めている自分の姿が心に浮かぶ。これはやはり、狩猟採集民族としての遺伝子や、自覚できない心の深い階層にしまい込まれた太古の記憶といったものが、不意に覚醒してしまうからなのだろう。

ついにハンターデビュー!

だからある日、職場の上司に「北海道に転勤してくれないか?」と聞かれたときは、ふたつ返事で引き受けた。だって北海道でなら自分で狩猟ができると思ったから。44歳のときだった。

「ついに憧れのハンターになれるぞ、狩猟採集民としてのファースト・ステップだ!」意気揚々と北の大地を踏んだ僕だったが、現実は甘くなかった。慣れない業務が怒濤のように押し寄せる。書類の山に溺れそうになりながら、終電帰りの日々が続いた。降りかかる火の粉を払うだけでも、精一杯の疲労。それでも業務の合間を縫っては、少しずつ狩猟免許や銃の所持許可を取る準備を進める。札幌に赴任した最初のシーズンから狩猟をしたかったが、銃の所持許可がなかなか下りず、結局は間に合わなかった。

とはいえ翌年の10月には、なんとかハンターデビューを果たした。仕事のない日にだけ山に入る、いわゆる「週末ハンター」だ。札幌の自宅から車で通える範囲にいろいろな狩猟ポイントがあって、休みのたびに通った。狩猟採集民を名乗るにはまだ早すぎる。でも、自分が食べる肉の一部を自分で獲ることができるようになったのは大きな変化だった。

山を歩いているときの僕は限りなく自由。僕の狩猟のスタイルは「単独忍び猟」と呼ばれるもので、一人だけで歩きながら獲物を探す。だから誰かに指図されることもなければ、気兼ねする必要もない。どこの山に入り、どのルートを歩くのか。待ち伏せるのか、先へ先へと進むのか。気になる痕跡があったらどれだけ時間をかけて考えてもいいし、林道から外れて獣道に深く分け入ってもいい。素敵な景色を眺めながら、いつまでボーッとしていても怒られない。何でも自分がやりたいようにやれるし、喜びも悔しさも、全部ひとりじめ。なんという贅沢!

現代社会においての一般的な成功と、狩りの成功が全くリンクしていないのも最高だった。いい大学を出たから、給料が高いから、会社で役職についたからといってシカが獲れるわけではない。それが逆に痛快極まりない。問われるのは、体力と想像力。最後は根性。つまるところ「人間力」だ。会社も貨幣もなかった先住民も、そうだったに違いない。「これだ! 僕が求めていたのはこれなんだ!」

そうこうしているうちに50代を迎え、人生の残り時間を考えるようになった僕は、ついに決断した。

そして、と会社に辞表を叩きつけ、誰もいない北の荒野で独り、テント生活を始めたのだった!

と言いたいところだが、さすがにそうはいかなかった。いずれは会社を辞めて北海道に永住することを念頭に、ネットでコツコツと物件探しを始めた。

大風呂敷を広げようとしたら、実際はハンカチサイズだった感じ……。

立ちはだかる「該当物件ナシ」

僕の職場は転勤が多く、3年も経ったら東京の本社に戻るのが常だった。熱烈に残留の希望を出してはいたが、4年目くらいからはいつ東京に戻されてもおかしくない状況だった。そうなってしまったら、気になる物件があっても簡単には見に行けない。徐々に焦り、お尻に火が付いてきた。

北海道は広い。地域によって自然環境は全然違うし、それぞれに魅力がある。どこに行っても、それなりにときめく。「ここで暮らしたら、どんな人生になるんだろう?」と想像する。それはそれで楽しいのだが、北海道全域をつぶさに検証していては、人生が何度あっても足りない。思い切ってエリアを絞ることにした。

ずっと気になっていたのが、札幌の自宅から車で1時間半ほどの猟場だった。シカの数が多いのに加え、湧き水がとっても美味しいのが魅力だった。

入山前には必ずその水を飲んで「宜しくお願いします」と山にご挨拶。下山したら、獲れても獲れなくても「今日もありがとうございました」と、また湧き水を飲んで帰る。結果の善し悪しにかかわらず、いつも水は同じようにうまい。冷たい喉越しが、過度な高揚や落胆を押し流し、あるべきところに気持ちを着地させてくれる。

「水に馴染む」とか、「水が合う」なんていう言葉もあるけれど、やっぱり水は大事だ。僕にとって、この水は次第に唯一無二のものとなっていった。

集落の雰囲気も良かった。住宅地ではなく、一軒一軒の家が離れていて、森の中に間借りするようにんでいる。森に溶け込んでいる集落。人間第一主義ではなく、自然が主体だ。人間は「木々の皆さん、動物の皆さん、ちょっとごめんなさいね」と慎ましく暮らしているように見える。僕は、その集落にどんどん惚れ込んでいった。

でもその地域では、いくらネットで検索しても物件がヒットしてこない。ならば、と地元の不動産屋に問い合わせる。ところが「あのエリアはもう何年も家が売りに出ていないんですよねー」とのこと。そんなことはないだろうと、他にも2つの不動産屋に聞いたが、答えはどこも一緒だった。

「近隣に超オススメの物件がありますよ」と言われ、試しに何軒か内覧してみた。破格な値段の物件もあれば、オシャレな物件もあった。中でも天然温泉の露天風呂が付いている家は素敵だった。しかも温泉使用料は月額数千円。毎日自宅で掛け流しの温泉に入れるなんて、あまりに魅力的だ。でもその家は住宅地の一角に建っていて、周りを他の家に囲まれていた。「やっぱりここじゃないよな」と思い直す。

その日、なんだかそのまま札幌に帰る気がしなくて、住みたいエリアを車でグルグルと回った。いつもの水汲み場で湧き水を飲む。「んめーなぁ」としみじみ思う。日が暮れてきて、そろそろ帰ろうとすると、不意に大きなオスジカが姿を現わした。威厳に満ちた立ち姿。物言いたげな目とじっと見つめ合う。しばらくしてオスジカはゆっくりと立ち去った。その後ろ姿を見ながら僕は、「住むならここしかない」と決意を新たにした。

しかし、残念ながらここでタイムアウト。粘りに粘って、結局6年間も札幌で働かせてもらったのだが、ついに転勤の辞令が下った。サラリーマンの悲哀。僕は東京に戻されることになってしまった…。

「町内会長」という名の救世主

NHKは渋谷にある。北海道とのギャップは、それはそれは凄まじかった。人混みに揉まれながら、いつも僕は山を闊歩しているであろう、シカやクマのことばかり考えていた。早く北海道に戻りたい。でも不動産屋からは、売り物件が出たという連絡は来ない。

途方に暮れていたところ、東京から北海道に移住した知り合いから「とりあえず役場に相談してみたら?」と勧められた。今はどの自治体も人口の増加を目指している。移住相談窓口を設置しているところもあるという。そうか、その手があったか!

すぐに役場に連絡を入れた。やはり移住希望者は歓迎されるようで、早速オンラインミーティングが組まれた。その担当者も、確かに不動産屋のいうとおりで、僕の住みたいエリアはそもそも世帯数も少なくて物件が売りに出された記憶はないという。肚を決めて、じっくり何年も待つしかないのだろうか。でもその間に僕はどんどん歳をとってしまう。渋い顔をして考え込む。

すると担当者から「手始めに町内会長に相談してみるのはいかがでしょうか?」と提案された。その地区に長く暮らし、小学校の先生もしていたことから、地域住民の事情をよく知っている方だそうだ。数日後、ご本人の了解を得たとのことで、電話番号を教えてもらった。すぐに僕は、会社の昼休みに町内会長のHさんに電話をかけた。

初めてお話しするHさんの声はとても柔らかだった。僕は、これが最後の頼みの綱だと勢い込んで話した。心底、その集落に惚れてしまったこと。いくら不動産屋を巡っても物件が全く見つからないこと。それでもその地域に暮らすのを諦めきれないこと。狩猟採集生活を本気で営むために会社を辞めるつもりであること。

僕の話にじっと耳を傾けてくれていたHさんは、最後に「わかりました。なんとか力になれるよう、やってみましょう」と言ってくれた。電話を終えて時計を見ると、30分が経っていた。

そして2週間後。Hさんから連絡が入った。

「一軒、売ってもいい、という物件を見つけましたよ」

カナダ先住民の師匠が仕留めたヘラジカの角。体重は最大700㎏。必死に笑顔を保つが、あまりの重さに腕はプルプル、脚はガクガク。

自分で食べる肉は自分で獲る。人類は歴史上、ほとんどの時間をそうやって過ごしてきた。そこに現代社会が忘れた本質があるはずだ。

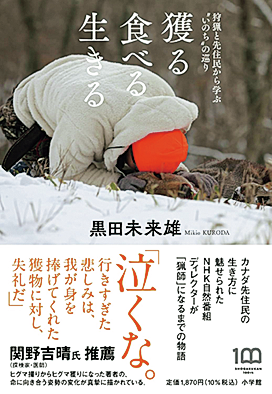

『獲る 食べる 生きる』

黒田未来雄 著

小学館

カナダ先住民との運命的な出会い、北海道で対峙したエゾシカやヒグマからの学び。50代で狩猟家に転じるまでのノンフィクション。

「Life is once. You gotta do what you wanna do.」

「人生は一度きり。やりたいことをやれ」。初対面の師匠にいきなり言われた言葉。誰もが頭ではわかっているはずだが、実践はなかなか難しい。

※撮影/大川原敬明 イラスト/ブッシュ早坂(編集部)

(BE-PAL 2025年11月号より)